白馬明代窯址群位于廣東省惠東縣白盆珠鎮,坐落于蓮花山脈西段、西枝江腹地的丘陵谷地之中,白馬明代窯址群的考古工作始于20世紀50年代。1955年6月,廣東省文物管理委員會(以下簡稱“省文管會”)在惠陽地區的白馬山西側發現了3處出土古代青釉劃花瓷片的窯址。1960年7月,省文管會與華南師范學院歷史系(以下簡稱“華師歷史系”)對上述地點進行了復查和標本采集,并撰寫了《廣東惠陽白馬山古瓷窯調查記》。同年7至9月,省文管會與華師歷史系聯合文物工作隊在白馬山古瓷窯以北約5千米的新庵三村周邊開展了調查與發掘工作,出土各類遺物4800余件,并編制了《廣東惠陽新庵三村古瓷窯發掘簡報》。2011年,當地村民在匣斗墩窯址附近修葺農舍時發現了窯爐殘跡,廣東省文物考古研究院對該遺存進行了搶救性清理,發現殘窯1座,并出土大量遺物。

區域系統調查工作情況

過去,對于白馬窯遺址群的分布范圍、保存狀況、遺址性質以及產品傳播等方面的考古工作缺乏全面系統的認識。因此,2019年7至11月,廣東省文物考古研究院對白馬河、西枝江干流及其周邊區域開展了新一輪的區域系統調查工作,發現并復查窯址21處。其中在三官坑、圓墩背、下營、湖洋坑等窯址發現多處廢棄堆積、窯爐遺跡,采集大量瓷片、匣缽、墊具等遺物。此次區域系統調查工作豐富了對白馬明代窯址群的認識,進一步厘清了窯址群的時代、規模、分布等情況。在本次區域系統調查工作的基礎上,廣東省文物考古研究院決定首先選擇文獻中記載明確、工作基礎好、規模較大、在窯址群中時代居中的三官坑窯址開展發掘研究工作。

考古發掘工作成果

2020至2022年,廣東省文物考古研究院對三官坑窯址開展了三個年度的發掘工作,先后對窯址的窯爐燒成區、作坊區進行發掘清理,逐漸厘清了三官坑窯址的空間布局、年代性質、窯業技術等問題,取得了重要學術成果。

2020年度,三官坑窯址發掘面積為500平方米,該年度主要圍繞窯爐燒成區開展工作,同時對周邊進行勘探,所發現遺跡包括半倒焰式龍窯2座,灰坑8個。兩座窯爐均為半倒焰式龍窯,其中,一號窯爐(2020HSY1)保存情況較好,現已原址保護(圖1)。Y1為橫室半倒焰式龍窯,依山勢建筑,整體坡度15°,方向42°。由窯室、窯床、窯門、窯壁、煙囪、窯門前活動面等部分組成,火膛被現代農業活動破壞不存。殘長29.5米,各窯室寬3.45-3.72米,前窄后寬。窯頂已破壞殆盡,僅余窯壁,窯壁外側為紅燒土層,殘存的磚墻內壁一般涂抹泥硬面,局部殘留青綠色窯汗。窯床位于窯室的底部,用細沙斜坡狀鋪墊而成,其上散落殘存的匣缽,殘存匣缽平行排列,南北從上到下呈階梯狀,東西14列,南北7排,匣缽間距0.02-0.04米。殘存窯室9個,每間窯室兩側各有一道窯門,以及門前走道、兩側包邊墻、門前活動面。第一、八、九窯室晚期破壞嚴重,從第八窯室前端的剖面來看,Y1部分建立在早期廢棄堆積之上。該類型的半倒焰式龍窯在廣東地區尚屬首次發現,同時亦通過勘探明確了三官坑窯址作坊區的位置。

圖1

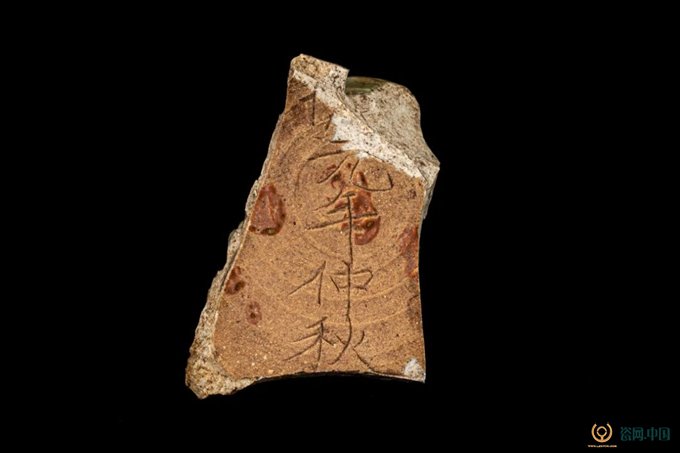

2021年度三官坑窯址發掘面積為500平方米,該年度在發掘窯爐燒成區的基礎之上,亦對作坊區北部實施了局部清理。在窯爐燒成區發掘半倒焰式龍窯1座,在作坊區發現房址1處,灰坑2個、磚池2個、灰溝2條。三號窯爐(2021HSY3)位于作坊發掘區的北側,直線距離約15米,其窯尾與一號窯爐(2020HSY1)東西相對。亦為半倒焰式龍窯,平面呈長條形,頭窄尾寬,由9間窯室、1座火膛、3間出煙室以及對應的護窯墻、過道、窯前工作面、窯旁置物臺等構成。整體保存較好,全長約26.5米,平均坡度18°,方向118°。窯爐前后經過三次改造,在第五窯室、第六窯室、第七窯室均發現了后期改建的墻體。根據發掘情況判斷,Y3的使用至少可以分為三個階段:最早使用九個窯室燒造;中期改建為七個窯室;停燒前僅余六個窯室正常使用(圖2)。一號房址(2021HSF1),已揭露部分平面為長方形,長11、寬4.6-6.6米,房址西側使用磚和石頭包邊壘砌墻,東側以雜土墊平。房基地面發現柱洞若干,未發現明顯生產生活跡象,可能為晚期破壞所致,據其西北側所發現磚池、引排水溝,以及集中出土蕩箍、軸頂碗、輪軸等與制瓷有關的遺物,推測為與坯體制作相關的一座建筑。一號池(2021HSC1)平面形狀呈長方形,整體為西北-東南向,南鄰F1。為紅磚壘砌,殘深0.1-0.12米,填土為灰白色細膩黏土,含較多瓷片、匣缽碎塊、磚石塊。根據一號池結構和堆積推測,C1可能為練泥池。此外,該年度在作坊區發現刻劃有弘治、正德年號的器物,為三官坑窯址提供絕對紀年資料(圖3)。

圖2

圖3

2022年度三官坑窯址發掘面積共計500平方米,該年度對窯址的窯爐燒成區和作坊區實施進一步清理,分別清理半倒焰式龍窯2座、池6個。該年度工作重點在于作坊區的布局與結構,發現了成體系的瓷土加工遺跡,包括磚木結構池4座,木制池1座,磚池1座,另有3處方形石砌操作面、沙堆1處(圖4)。根據池內的填土、包含物以及結構可以從功能角度將池分為淘洗池、沉淀池、稠化池三種。在作坊區西側發現有沙堆遺跡,呈扇形坡狀堆積,邊緣壘起有擋土墻,主要為灰白色沙土,十分純凈,根據其填土及包含物,判斷為淘洗瓷土產生的尾砂堆放形成。另在作坊區北側新發現龍窯4座,對其中兩座實施了清理。兩座窯爐均為半倒焰式龍窯,結構與前兩年度發掘的窯爐基本一致,但長度因山勢地形而縮短。其中四號窯爐(2022HSY4)保存情況最好,總長10.4米,方向68°。由1個火膛、3個窯室、1個出煙室、護窯墻、窯前工作面、窯旁操作面組成。

圖4

2023年度三官坑窯址發掘工作主要圍繞Y4、Y5間的臺地及廢棄堆積開展工作。目前考古發掘工作仍在進行,已清理發現Y4、Y5間連接的道路、臺基等遺跡,并在前述遺跡之下發現有稍早廢棄的窯爐,對了解窯址年代、布局等問題提供了更為翔實的材料。

初步認識

綜合歷年對惠東白馬明代窯址群的考古工作,對其有了以下的認識。

一、惠東白馬明代窯址群系統調查面積約25平方千米,調查勘探結果表明,白馬窯址群主要分布于惠東縣白盆珠鎮,其核心區域除田心村外,至少還包括橫江村、共和村和白盆珠水庫庫區等處,是廣東迄今為止考古發現規模最大的窯場,從出土紀年器及產品風格判斷其創燒年代不早于明代早期,以明代中晚期最為興盛。

二、惠東明代白馬窯址群所發現的窯爐類型可分為半倒焰龍窯和饅頭窯。其中半倒焰龍窯,窯爐結構合理,裝燒量大,技術先進獨特。器物多輪制成型,上釉方式以蘸釉或蕩釉為主,以使用M形匣缽單件裝燒為主要裝燒方式,另發現有筒型匣缽多件裝燒與澀圈疊燒,成型、施釉和裝燒工藝成熟。

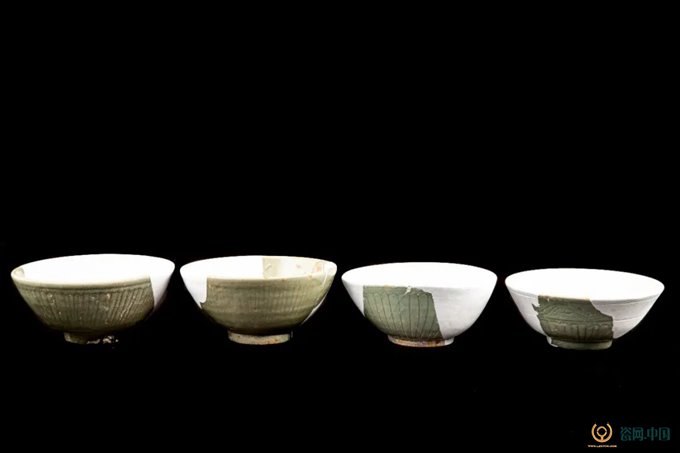

三、白馬窯產品以仿龍泉青瓷器為主,器型有碗、盤、碟、杯、盞、燈、洗、器蓋、爐、罐、硯、瓶等(圖5-10)。產品胎質堅硬細密,胎色以灰白、灰為主;釉面瑩潤,部分開細小冰裂;青釉為主,呈色多樣,有青綠、青灰、青黃、天青、灰黃、墨綠、醬褐等;胎釉結合緊密;除素面外,裝飾紋樣見菊瓣紋、蓮瓣紋、水波紋、如意紋、回紋、麒麟過海紋等;器物內底常見“福”“清”“壽”“溪”“公正”“正”“正心”“祿”等款識。發現成套的制瓷工具,有蕩箍、軸頂帽、火照、火照沙插、匣缽、墊燒具、釉缸等。白馬窯所處的白馬河流域瓷土資源豐富,交通便捷,窯址生產工藝先進,產量巨大,產品種類豐富,品質上乘。

圖5

圖6

圖7

圖8

圖9

圖10

四、惠東白馬窯址群是我國明代重要的外銷窯場,長期以來,其歷史價值被嚴重低估。史籍記載,有明一代,尤其在明代中期,由于受倭寇影響相對較小,明代廣東的海外貿易更易被納入世界貿易體系中,如清代屈大均《廣東新語》所記,自洪武至正德四年,“諸番之直廣東者……是皆南海中大小島夷,……凡十二國,皆嘗來往廣東者,舊例貢舶三艘至粵,使者捧金頁表入京朝貢,其舶市物還國。”可見東南亞地區來廣東進行貿易和朝貢的國家眾多,明代東南亞諸國的貢道,又大多途經廣東,而后入京朝貢,使得廣東在對外貿易中占有重要地位。

五、查閱已有的考古資料,發現與白馬明代窯址群有相似產品的窯址主要分布在南嶺東部山地河谷之中,如梅州市的梅縣、大埔和五華,河源市的龍川,汕尾市的海豐,泉州市的安溪,龍巖市的上杭等,其位置均靠山通海,交通便利,結合前述文獻,可以認為上述南嶺東部山地明代仿龍泉青瓷制造業是山海兼濟的產物。明代中期,南嶺東部山地經濟得到了迅速發展,不僅提供了耕種、采礦、制造等多種生產活動的場所,也促進了商業貿易的興旺,因此,嶺南山地形成了強大的吸引力,使得眾多移民、逃亡者和各行各業的人員前來定居或流動。在此特殊的生態環境中,不同來源、不同背景、不同技能的人們相互交往、相互影響,不僅孕育傳播了遍布山地河谷的仿龍泉青瓷窯場和技術,同時也為其提供了人力、能源、礦產、水利和交通支持。因此,南嶺東部山地明代仿龍泉青瓷制造業不僅得益于海絲貿易的發展,同時也有賴于南嶺東部山地巨大的潛力。此次調查和發掘成果,推動了對南嶺東部的明代仿龍泉青瓷窯址的窯爐結構、制作工藝、產品特點和發展譜系的研究,相關發現有助于深入研究明代長江中下游地區與珠江流域、韓江流域、福建地區瓷器燒造工藝交流與人群遷徙等問題。

六、目前,白馬窯的產品既能見于現處于大灣區的惠州、廣州、中山、東莞、香港等地的官署、衙署、居址和墓葬之中,亦可見于海南島、東南亞等地區,在很大程度上反映了明代海外貿易的興盛繁榮之景象。通過多地衙署、居址和墓葬中出土的白馬窯產品的逐步辨識,其在我國境內的主要貿易流通線路已基本明確。限于材料,目前白馬窯產品在國外的流通尚不十分明晰,但其所屬的南嶺東部山地的仿龍泉青瓷卻廣泛發現于中國臺灣、菲律賓和日本等地的諸多遺址之中。以菲律賓為例,學者Robert B. Fox曾指出“在Pulong Bakaw和Kay Tomas發掘出的中國陶器收藏品總計有411件。……單色釉瓷占研究收藏的22%”,其中,與南嶺東部山地的仿龍泉青瓷相同的“有連續花瓣狀圖案刻在釉下的典型碗是15世紀非常常見的類型”。另外在20世紀80年代,曾廣億先生在《廣東明代仿龍泉青瓷及其外銷初探》中指出,在日本大阪堺環壕都市遺址、馬場屋敷遺址、印尼的巴東和西爪哇及馬來西亞甚至是阿曼的遺址中均有發現以惠陽窯(白馬窯)為代表的廣東仿龍泉青瓷。由此可知,以白馬窯為代表的南嶺東部山地的仿龍泉青瓷產品不僅在國內廣泛流通,亦遠銷中國臺灣、日本、東南亞等地區,這些海上絲綢之路貿易路線沿岸的仿龍泉青瓷遺存將為廣東海上絲綢之路研究提供至關重要的物證,也是廣東在明代廣泛參與海絲貿易的重要證據。

七、2023年度三官坑窯址發掘仍在進行中,所獲資料對于了解南嶺東部山地明代仿龍泉青瓷的分期與窯場布局等問題具有重要的學術價值,并為白馬明代窯址群的活化利用與整體保護提供學術支撐和科學依據。(作者單位:廣東省文物考古研究院、惠州市文物廣電旅游體育局(惠州市文物局))