宋元“廣東罐”,一般指四耳醬釉大罐,肩部耳間多戳印方框文字或花卉紋等,在中國南海海域沉船遺址及其周邊國家地區的貿易港口遺址等普遍發現,新加坡和中國香港等地學者近年有關研究成果較為突出,而廣東本省對其研究卻并不充分。隨著近年來“南海I號”沉船考古成果的刊布,研究者確認了該船載有“廣東罐”。同時,廣東省文物考古研究院順著“南海I號”和南越國宮署宋代地層及遺跡相關線索,重新開展佛山南海地區窯址的調查,對期間發現的幾處窯爐暴露跡象進行了小面積的搶救性發掘,并在各處遺址地表采集了大量文物標本,結合往年的相關工作成果,初步厘清了佛山地區幾個著名窯址的概念及其內涵。此外,考察團隊還嘗試在窯址周邊開展一些人類學調研,整理出對本土宗族溯源、開村歷史、燒窯傳說等方面的一些新認識。佛山市南海區宋代窯址考古調查的新認識——兼議“南海Ⅰ號”沉船出土醬釉器產地問題

2021年9月初開始,廣東省文物考古研究院聯同佛山市博物館、佛山市祖廟博物館和南海博物館,組成佛山南海窯址考古工作隊,對南海區獅山鎮奇石窯和里水鎮文頭嶺窯展開區域性考古調查工作。期間發現幾處被地方修路和民房建設等破壞而暴露的遺址點,隨即迅速組織人員開展搶救性考古發掘,同時繼續堅持周邊的考古調查工作。2021年12月,田野考古工作基本結束,此階段的工作重新調查并確認了南海兩處窯址的基本范圍,采集了一批文物資料,并掌握兩處窯址窯爐的基本形態。此外,還明確了“南海I號”沉船出土的部分醬釉罐等器物為廣東佛山南海生產,為南海地區窯業生產研究提供了重要的實物資料。與此前學界以往認為南宋時期廣東地區窯業生產式微不同的是,此次調查發掘證實佛山南海地區的窯業生產至少到南宋中期還有很大規模,而且區域性分工較為明確,內銷外貿市場的方向和貿易線路較為清晰。為廣東沉船考古、陶瓷考古以及宋代海上絲綢之路的歷史文化面貌打開了一個全新的局面。

一 重新調查的緣起此次調查緣起于在廣州南越國宮署遺址整理宋代地層和遺跡出土的陶瓷器時,通過考古類型學比對,發現大批肩部刻印字款或紋飾的醬釉大罐,即“廣東罐”,與“南海I號”沉船和佛山南海奇石窯出土的同類陶罐高度一致〔圖一〕,卻與已有的相關考古報告的認識出現分歧。

回溯近年出版的“南海I號”相關考古報告,均認為沉船所載此類醬釉器來自福建晉江磁灶窯。栗建安雖然提到此類大罐“產地分布大致從我國東南的江蘇宜興至華南的廣東佛山一帶,生產窯址應有多處”,但基本還是把“南海I號”出水的同類大罐歸為晉江磁灶窯的產品。包括2019年廣東省博物館等主辦的“大海道:‘南海I號’沉船與南宋海貿”展,也是把此類大罐都歸為磁灶窯產品。雖然廣東省文物考古研究院早已發現該沉船出水部分瓷器與奇石窯醬釉大罐非常相似,但已報道的奇石窯紀年材料最晚時間是北宋“政和”紀年款殘片,類似的陶片還有在香港鉆石山大碪村發現的“紹興九年”款陶片,該窯燒造被認為止于北宋末年至南宋早期。國內一些陶瓷研究和沉船考古學者也由此認為,海外沉船和海上絲綢之路上的貿易古港出土的類似大罐,在南宋早期前多來自奇石窯,此后則來自福建磁灶窯。如南宋初期的印尼鱷魚島沉船上的類似大罐,即被認為是奇石窯產品,而時代稍晚的爪哇沉船以及“南海I號”等沉船上的同類大罐,則被認為是磁灶窯產品。

〔圖一〕“南海I號”、 奇石窯和南越國宮署遺址出土醬釉罐及其印紋

南越國宮署遺址的資料整理者在與廣東省文物考古研究院專業人員的交流中,提出了“南海I號”部分瓷器產自佛山南海奇石窯;香港學者黃慧怡早前也提出過相同的觀點;而南越國宮署遺址這批資料的整理,將這個問題再次提了出來,并引起廣東省文物考古研究院的高度關注。

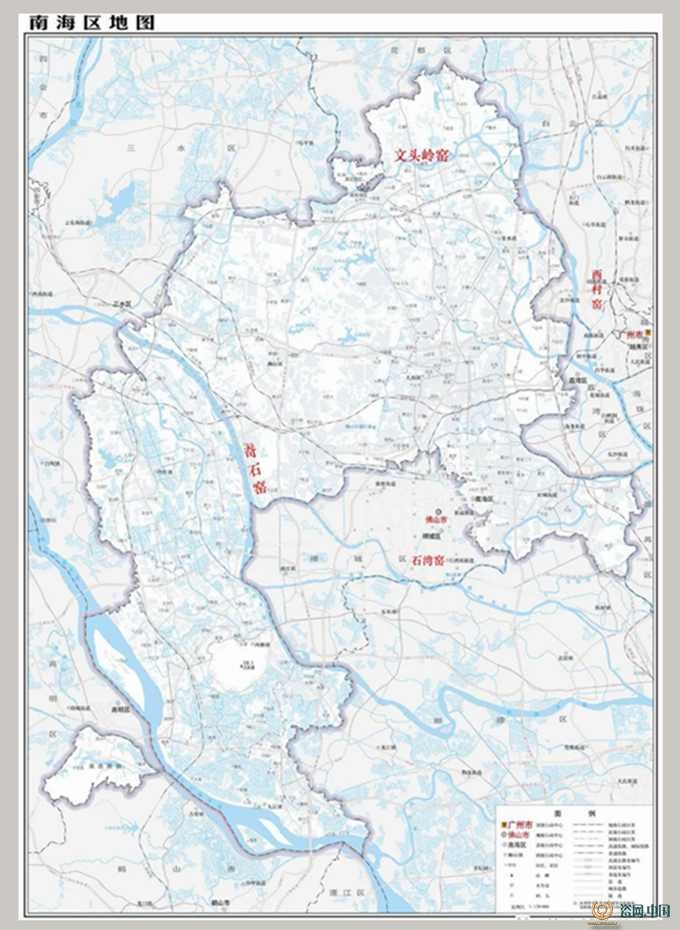

“南海I號”船載陶瓷器的產地確認,關系到這艘南宋時期沉船船貨的來源以及與同時期廣州乃至整個廣東的關系,是宋代海上絲綢之路研究中非常重要的課題之一。基于上述認識,2021年8月,廣東省文物考古研究院與南越王博物院、佛山市南海博物館相關人員組隊開展了奇石窯與文頭嶺窯址的現場踏查〔圖二〕,并采集標本,在進行考古類型學比對的同時還聯合北京大學考古文博學院,對相關標本開展便攜式XRF產地分析。兩方面結果都證實了此前南越國宮署遺址整理時得出的認識:“南海I號”沉船、南越國宮署遺址所見此類醬釉器均來自佛山南海奇石窯和文頭嶺窯,這一結論對“南海I號”沉船航線、離岸港口、廣州在南宋中晚期的貿易地位以及廣東南宋時期外銷瓷生產貿易狀況等,都將產生重大影響。

〔圖二〕奇石窯、文頭嶺窯、石灣窯和西村窯相對位置

二 南海窯址的新調查南海窯址有著如此重要的歷史意義,但其考古工作和相關研究卻比較滯后。此前,對佛山南海區的奇石窯和文頭嶺窯僅做過一些調查和少量試掘工作,并未有正式的考古發掘,其具體窯業生產的文化面貌不清,發展序列不明。同時對“南海官窯”和佛山石灣窯的具體概念認識也是模糊不清。在往年考古工作的基礎上于2021年9月開始的調查,重新確認了南海兩處窯址的基本范圍,并采集了一批文物資料,掌握了兩處窯址窯爐的基本形態,對往年考古工作的認識有了一些修正和補充。

(一)奇石窯奇石窯是1970年代由南海文化館的同志發現的。據佛山市博物館早期調查工作報道,該窯址范圍很大,從村北的虎頭崗至南面東平河口約3公里的沿河小山崗,幾乎都有古窯發現。據當地干部、群眾反映,在開挖環山溝水利灌渠工程時,發現不少地段的陶瓷殘片堆積有七八米之深。該次調查重點為奇石村南的桃園崗(原稱荔枝崗,位于現立文物保護標志碑的廠房一帶)。當時發現了兩種窯:一為圓形窯,類似廣東農村的石灰窯,面積很小,直徑僅2米多一點,窯磚為長12厘米、直徑6厘米的圓柱體;另一種是斜坡式“龍窯”,方窯磚,面積較大,由于沒有發掘,具體結構尚不清楚。這兩種窯,以前者較普遍,時間也稍早,在一個小土崗上,當時還發現一“龍窯”壓著一個圓形窯。陶瓷品種有碗、碟、盆、罐、壺、埕、爐、魂壇等,制作較粗糙,胎質為灰色或灰白色,間有胎質細致潔白者,但數量較少。未發現匣缽。和石灣大帽崗一樣,這里的焙燒方法也是采取重疊墊燒,不少碗、盆、碟等器物上仍殘留墊燒泥塊。奇石村古窯址最南端在東平河入口處,東北岸有小山崗兩處,一名肖家崗,一名王借崗。這兩個山崗也發現了窯址,所出器物與奇石村相同,窯的形式也是圓柱形窯磚壘起的圓形小窯。

2021年9月,調查隊重新來到小塘工業大道西側的西門村中間崗以南的文物保護標志碑處,此處即1985年《南海文物志》提到的桃園崗(荔枝崗)。但現場僅見被圍欄保護的標志碑,周邊全被廠房覆蓋。標志碑所在的遺址位于西門村南端,地勢東北高西南低,根據舊有地圖和航拍圖顯示,此處原有一小崗。該地舊稱石頭廟,但當地人表示未見有廟。1960-1970年代,該地及周邊多大量裸露的陶瓷碎片堆積及廢棄的龍窯窯址等,是當時本地人大量采集陶瓷瓦片外售給制陶廠的地方,如今現場卻已見不到一片殘磚片瓦。原設有橫水渡碼頭,后建設攪拌站,加之隨后建廠,原址已被覆蓋。標志碑旁邊的公告對遺址分布的描述是西門村南北、石頭廟、桂林園一帶。《廣東石灣古窯址調查》所記范圍為“從村北的虎頭崗至南面東平河口約三公里的沿河小山崗”,而中山大學歷史系所記范圍較為模糊,但應該跟該文一致。經調查隊在奇石村和西門村實地走訪,發現當地人未有虎頭崗一說。1960年代測繪地圖上奇石村東南標注有“寶頭崗”,當地人稱“寶石崗”,距南面崩頭崗直線距離正好3公里,距東平河口約3.5公里,因此《廣東石灣古窯址調查》應是錯把“寶頭崗”記成“虎頭崗”。此次調查范圍遠比上述范圍大:向北到達奇石東北的南海區人民醫院新院區(原桃源村桃源崗);向南涉及塘頭村塘西村后崗,到新境村的佛徑和曾家地區;再向南至小塘工業大道東側奇石村和西門村一帶崗地,該地亦為現存窯址和陶瓷片堆積主要分布區域;繼續向南進入五星村,走訪崩崗頭、華木、肖家和林家等自然村和崗地,基本都是零星的發現,肖家、林家等崗地已不見早年調查發現的豐富堆積。

此次調查已經很難發現窯爐等具體跡象,亦未發現圓形小窯,僅在西門村、北面村邊坡地發現不同時期窯床上下疊壓的斜坡式龍窯一座,窯內寬4.1米,窯頭被破壞,長度不明〔圖三〕。但該窯所用均為圓柱形磚,窯床上較規律分布的數排圓餅狀墊具,跟早年的調查認識有較大區別。但本次調查發現的陶瓷品種類形跟早年發現基本一致,具體從略。

〔圖三〕西門村平焰式斜坡龍窯(自南向北)

此次調查在覆蓋了往年考古調查區域的同時,還注意對河岸邊古渡口和內陸古河涌的調查與確認,重新踏查了奇石窯及其周邊,以了解窯址現存情況和歷史分布范圍。從窯業生產和貿易流通等多方位、多角度,調查陶瓷土原料的來源分布,同時確認部分窯業生產作坊遺存,厘清個別窯爐和窯渣堆積等不同功能分區的情況等。可惜,隨著當地工業化、城鎮化及民房建設和農田作業等現代活動,相比1980年代以前,當地地貌已發生巨大變化。如前文提到的桃園崗,原是奇石窯重要的分布區域,現已全部被廠房覆蓋,肖崗也基本被廠房和民房覆蓋,窯址基本無存。現保存較好的遺址主要分布在奇石村和西門村一帶,但也處于廠房、民房邊緣的夾縫地帶,保存狀況堪憂。

(二)文頭嶺窯據1959年《佛山專區的幾處古窯址調查簡報》報道,窯址上面被泥土覆蓋著,雜草叢生,有近代墓葬,遺物多已被埋在地表之下,僅半露出兩座廢窯。一座坐西向東,另一座坐西南向東北;均作長條形,依山勢修筑,煙囪在頂端,形式很像目前佛山石灣的陶窯。由于沒有進行發掘,詳細情況尚不清楚。該區域內的遺物堆積很豐富,揭開表土,就可以撿到瓷片和窯具。當時采集到的瓷片胎質細膩,灰白色,瓷土似經過研磨,燒成溫度很高,釉色有青中帶黃、黃褐、紫黑三種。值得注意的是,該窯數量甚多的劃黑花青釉瓷與廣州西村出土相同,且所劃花蒼勁有力,色光潤,比西村窯產品質量更高。入窯法為匣缽、渣餅墊燒,制作技術高明,器形規矩。可辨器形有碗、圓鈕器蓋、盆、罐、杯等。當時還認為其中的敞口碗具有五代瓷器的風格,估計其時代與西村窯相差不遠。1987年文頭嶺出土的瓷鼓在廣州西村窯也有發現。

2021年的調查從文物保護標志碑和逢涌大橋取土斷面開始,對文頭嶺南端逢涌村環山地帶情況作了細致的了解。由于早期破壞和水土流失,標志碑附近的陶瓷片遍地散落,殘碎非常嚴重,靠近山邊斷面新滑落的殘片保存稍好。從現場調查情況來看,文頭嶺窯的產品比奇石窯者器形更多更豐富,釉色也較多樣,裝飾方式與技法也更多。調查隊現場組織系統標本采集,盡量把現場較為成形的、保存較好的、不同器形和紋飾的標本全部采集,重點關注與“南海I號”相關的帶戳印字款的罐類殘件。同時開始對周邊遺址分布情況開展系統性踏查,收集包括周邊文物堆積,陶瓷土來源,古舊集市、渡口等相關遺跡遺物信息。此外,向東僅有的一個山崗——灶崗村也有零星陶瓷片發現。文頭嶺斷面發現的窯爐通過搶救性的局部發掘,被確認是一座斜坡障焰柱龍窯,窯內寬約3.5米,但揭露面積小,窯頭部分也已被破壞,長度不明,根據現場走向推測有20米以上〔圖四〕。

〔圖四〕文頭嶺障焰柱斜坡龍窯(自南向北)

從此次調查工作來看,文頭嶺窯燒制產品的面貌跟1950年代的描述大體一致,但也有些新的認識。調查隊在現場周邊采集到的大量盆、罐類器物(盆類有印花盆、褐彩盆和擂盆等;罐類大小類型多樣,其中刻印姓氏宅號的醬釉大罐更是與“南海I號”高度一致),還有大量的杯口執壺、行爐、獸足爐、各式器蓋、魂壇等,其釉色以醬釉為主,顏色深淺有別,甚至還有不少局部有窯變,似為石灣窯窯變技術的先聲,但都是無意識的產品,不像石灣窯能成熟掌握窯變技術。青釉器也不少,正如往年調查發現的青釉褐彩碗等,與廣州西村窯、沙邊窯較為相似。整體來看,文頭嶺窯發掘區周邊采集的器物以醬釉器為主,器形制作較為粗糙樸素,個別有彩繪、印花、貼花刻印字款等裝飾。其中內底印花的盆類,器形一般制作得都較為規整,印花似龍紋又似熱帶植物,且底部均為扁平的餅足底,特征十分明顯。胎質細膩,火候較高,但胎質瓷化程度不高,釉層玻化不明顯,多介于陶、瓷器之間,推測此現場以殘次品為主。但有些青釉器瓷化程度較高,從個別青釉瓷片可以肯定該現場燒制過青釉瓷器,有的釉色青綠,器形規整,有的火候較高,釉下施褐彩〔圖五〕。發掘的探方內出土的器物則以盆、罐和魂壇為主,火候較低,胎軟色黃,應該是窯爐火力不足導致最后一次燒制失敗,進而被棄用。

〔圖五〕文頭嶺地表采集的標本

窯具方面,調查顯示此地并不像早年報告所描述“入窯法是匣缽、渣餅墊燒”。現場發現了大量直徑10厘米左右的直口器物,其中部分底部中心有孔,起初疑是匣缽,后證實為一種覆盂型墊具,除此之外并未發現明確的匣缽標本。發掘區窯具發現不多,多見與奇石窯類似的楔形墊具。在西北山坡上面的窯渣堆積坑中,發現了大量與奇石窯類似的手捏條狀支燒具,以及大量捏制小塊狀的紫紅色墊塊支釘。

此外,調查隊繼續到文頭嶺對面的瑤頭村重新調查瑤頭窯,以及始建于晉代至兩宋及明清都非常活躍的當地地標——金山寺古遺址。金山寺遺址中也發現了我們關注的醬釉大罐殘件。整個瑤頭村西南涌沿岸的小山崗或坡地均有宋代陶瓷片發現,包括河邊古碼頭相關的河岸灘地亦有大量陶瓷片發現。調查隊從金山寺遺址開始,沿河向西,走遍整個瑤頭村,直至原瑤頭窯文物保護標志碑所在地,最后到石角咀和鳳凰崗一帶基本都能發現同類陶瓷片,但已不見窯爐等跡象。據當地村民回憶,早些年還能在村邊見到向河邊延伸的龍窯。從調查情況可知,瑤頭窯和文頭嶺窯時代和文化面貌基本一致,沿西南涌兩岸延綿2公里多,應該同屬于一片大窯場。可惜隨著當地工業化、城鎮化及民房建設和農田作業等現代活動,當地地形地貌已發生了巨大變化。對比1960年代的航拍影像,即文頭嶺南端大部分山體已被蠶食,逢涌村和瑤頭村廠房和民房建設興旺,原地表所剩無幾。文頭嶺窯和瑤頭窯的重要分布區,現已全部被廠房、民房包圍或覆蓋,現存的遺址本體亦處于廠房、民房的邊緣地帶,保存狀況很不理想。

三 南海窯址新認識通過此次調查,我們對佛山南海地區的宋代窯址面貌有了較清晰的認識,同時發現對于當前奇石窯、石灣窯,以及文頭嶺窯、瑤頭窯和南海官窯或南海窯等概念和關系,也有必要依據各窯的主體文化內涵和分布區域加以重新梳理。

(一)奇石窯與石灣窯關系的新認識奇石窯發現后,對其系統的調查工作都是因石灣窯溯源的需要而開展的。從1978年佛山市博物館的《廣東石灣古窯址調查》到1980年中山大學歷史系《石灣陶瓷的源流、特色和歷史地位》一文,都理所當然地認為奇石窯屬于石灣窯。前者認為,唐、宋時期石灣窯的范圍包括現在的石灣鎮、奇石村,以及兩地之間東平河沿岸15公里的地區。北宋時的重點窯場在奇石村一帶,以后又移至石灣。后者認為,石灣窯和奇石窯的器物,無論在胎質、釉色、煅燒方法上都極其一致,幾乎難以分辨。其中少數青釉碗、碟,與大帽崗所出亦相像。奇石窯以青黃釉及醬褐色釉為主,也有少量淡青釉。青黃釉及醬褐釉的原料是草灰和泥漿,這兩種釉色,石灣一直沿用至今。奇石窯制作有耳器物的手法和石灣窯的做法一模一樣,各種耳都是以泥搓成泥條,屈成耳型,然后粘貼在器物上,這種耳的粘貼法屬于典型的石灣風格。可見石灣窯和奇石窯是同一個生產系統的兩處窯區,可統稱為“石灣窯”。此后,中山大學、廣東省博物館和佛山市博物館的學者,1991年出版的《佛山市陶瓷工業志》,以及香港和故宮博物院相關學者等,都認為奇石窯歸屬于石灣窯,這一結論基本上已經成為學界共識。

筆者認為,囿于當時調查工作的不充分,以及未進行過系統的考古發掘,以往學界對奇石窯和石灣窯的發展序列認識有限,上述認識過度延伸了石灣窯的地方傳承上限,因此造成對廣東珠三角地區兩宋窯址發展序列認識的混亂。

首先,以往學界認為奇石窯燒造時代應截止于北宋末或南宋早期,但“南海I號”出土的乾道和淳熙年號紀年款醬釉大罐表明,奇石窯至少在南宋中晚期仍在生產。即便如此,奇石窯燒造的主體年代可以確認是兩宋時期(唐代始燒),跟盛于明清時期的石灣窯有一定的時間斷層。這個斷層并非考古發現空白的問題。據佛山市博物館黃曉蕙等研究,石灣窯的傳承有來自宋元時期中原移民的影響。筆者認為,石灣窯產品主題內容和裝飾風格等都與奇石窯有明顯的區別,是歷史文化內涵不同的兩個古窯址,即使有些如器耳等技術特征傳承,也不能把兩窯等同起來。況且“石灣”是明清至近現代才盛名天下,“奇石”之名卻更早,不僅在《元大德南海志殘本》等歷史文獻中能找到其名,窯址還出土有自銘“奇石”的陶片。因而認為石灣窯對奇石窯有一定的繼承尚可,兩窯個別生活用器的器類以及部分制作技法尚可找到相似特點,但要說奇石窯屬于石灣窯,則有失偏頗。

其次,雖然同在東平河東岸,兩個窯址的主要分布區域也有南北之分。早年《廣東石灣古窯址調查》中的石灣附近窯址分布示意圖就已明顯看出奇石和石灣兩個片區。石灣片區的宋代古窯址考古工作有限,窯址采集的文物資料也很少,但還是明顯屬于奇石窯系統的邊緣,核心區域還是在北面的奇石一帶,因此不能地將奇石窯歸于石灣窯系統。

再次,回到器物特征方面,早年學者認為的器耳制作特點亦不算是奇石窯的核心技術。而具有這種器耳的醬釉大罐就是此次調查密切關注的“南海I號”出土的同類器型。除奇石窯外,向北20余公里,佛山南海區里水鎮的文頭嶺窯也大量燒造此類器,但文頭嶺窯燒造的其他產品卻與奇石窯有較大區別,更接近東南方向不足20公里的廣州西村窯。奇石窯同時還燒造大量陶盆〔圖六〕,個別內壁內底折枝花印紋的陶盆亦與西村窯類似,與廣佛地區兩宋窯址都有一定淵源,但我們不會把文頭嶺窯和西村窯納入奇石窯或石灣窯系統。同理,也不應把靠近石灣的奇石窯納入石灣窯系統,獨立區分不僅不影響明清石灣窯陶瓷生產和貿易地位,且更有利于廣佛地區兩宋窯業系統及其發展序列的研究討論。

〔圖六〕奇石窯西門村窯址廢棄堆積內出土陶盆

(二)南海官窯問題的新認識1959年的調查報告介紹的標題即是“南海官窯窯址”,該窯址即指今天的文頭嶺,且當時的田野調查,“官窯鎮和鎮龍圩一帶都稱為官窯,據當地老人談,這里命名官窯已久” 。從1989年廣東省博物館、香港中文大學文物館圖錄《廣東出土五代至清文物》提及南海官窯開始,在描述具體器物時,只稱1987年文頭嶺窯址出土,該遺址范圍非常大,是廣東北宋時期一處重要窯場。因此導致后來“南海官窯”和“文頭嶺窯”兩個概念的使用混亂,造成外界的誤解。加之具體考古工作不多,發表材料不夠豐富,同時給內地學者的認知造成了一定混亂。香港學者介紹廣東南海文頭嶺窯時甚至簡稱“南海窯”,這更為不妥,南海還有奇石窯。故宮博物院編《中國古代窯址標本·廣東 海南》的表述是,“故宮博物院部分專家于1980年代、2013年調查了南海官窯、文頭嶺窯”。“官窯。位于南海市南海區獅山鎮(原官窯鎮)??文頭嶺窯。位于南海區里水鎮逢涌村”。采集的標本也分為兩個窯介紹。轉引的文章也稱故宮博物院陶瓷專家們“分別對官窯及其附近的文頭嶺窯進行了調查”。筆者嘗試聯系早年參與調查的專家老師,其中2013年給故宮博物院專家帶路的南海區博物館盧筱洪副館長與筆者確認,原官窯鎮地區從未發現過窯址,當年他們一起調查的只有文頭嶺窯;故宮博物院王光堯老師也回復,這可能是因為不同時間采集標本時,當地博物館帶隊老師給出的地名說法不同等原因造成的概念混淆,把“官窯”和“文頭嶺窯”當成兩個窯介紹。特此糾正。

五代南漢劉氏到“官窯”燒窯的傳說還待具體考證,但說明歷史上官窯鎮與其東側相鄰的文頭嶺西南部的原和順鎮鎮龍圩關系密切。據相關村鎮地志記錄,“官窯”是鎮沿圩名,鎮龍圩原又稱官窯,圩集的活動中心后轉移到官窯現址,所以“官窯”這一名稱也隨之轉移過來。從實地區位來看,官窯圩舊址的十里長街與瑤頭村相連,與逢涌隔江相望;從人口角度來看,在此地繁衍定居的人群基本一脈相承,因此“鎮沿圩名”的說法應該可信 。現掌握最早載有“官窯”地名的文獻是《元大德南海志殘本》,在其對地方交通、河渡要津及兵防站等章節的記載中均有出現。由于其編修者認為不少情況并未發生較大變化,亦為列舉前代情況以資梳理沿革,這部元代志書的部分篇幅注明其沿用了南宋志書的有關內容 。可見其所涉及地區的部分地名、館驛、交通要點的形成,實際上早在南宋時期就已存在。

原同屬官窯鎮的文頭嶺窯和瑤頭窯,分別在西南涌南北岸隔河相望,現屬里水鎮,而官窯鎮已并入獅山鎮。但從調查范圍、采集遺物的時代和文化面貌來看,兩處窯址都屬于同時代的同一個大窯場。因此,這兩處窯址用20世紀五六十年代的命名,統稱“南海官窯”更加合適。

(三)奇石窯和南海官窯的主要文化面貌通過此次調查及搶救性發掘,可用“南海官窯”統稱獅山鎮和里水鎮間官窯及瑤頭村和逢涌村西南涌南北兩岸一帶的窯場。而奇石窯也有大片明確的分布范圍,自東平河東岸延綿三四公里不止,甚至延及佛山石灣地區王借崗、大帽崗一帶,與后期興起的石灣窯范圍稍有重疊。奇石窯在兩宋時期已暢銷海外,在國內外學術界亦早有名氣,因而“奇石窯”可與“南海官窯”并列代表南海區內宋代兩大窯場,并以此區別于盛于明清的石灣窯。

從發掘清理的窯爐來看,奇石窯的西門村龍窯是平焰式斜坡龍窯,窯床放置了排列整齊、多次利用的大墊餅,南海官窯文頭嶺窯爐是障焰柱斜坡龍窯,這是一種較為原始的分室龍窯,在同時期省內外的窯爐中均不多見。兩處窯址皆用圓柱形窯磚,同期窯爐基本未見方磚,亦未發現往年調查報告所說的以圓柱形磚砌筑圓形饅頭窯、以方磚砌筑龍窯的現象。其裝燒方式均基本不用匣缽,只是以求量大和器物互相套裝,使用大量簡易手捏的條形支柱和墊塊支釘。

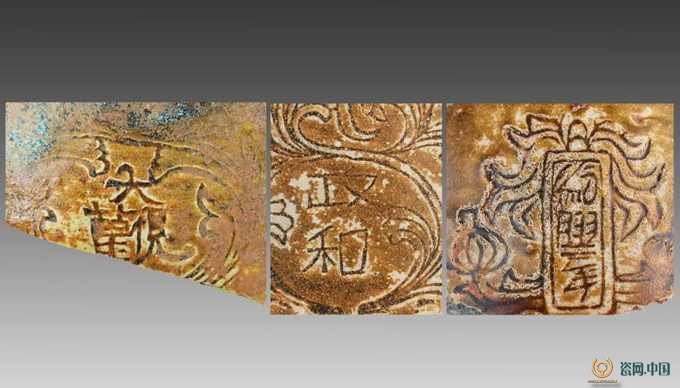

從采集遺物來看,奇石窯和南海官窯二者的時代應該相當,都大致盛燒于兩宋。在文頭嶺窯清理出的龍窯生產的應是南宋時期的大罐和魂壇等,奇石窯清理出的龍窯生產的也應是南宋時期的盆罐類器物。奇石窯以盆罐類器形為主,個體厚重,釉色以青綠和醬色為多;文頭嶺窯器類較為豐富,盆罐類也多,但盆類個體輕薄,大小形狀豐富,以醬釉器為主,青釉次之。兩者都生產“南海I號”同類醬釉大罐,且奇石窯有刻印字款的也有印花紋年號吉語的,而文頭嶺暫只見姓氏宅號酒香等字款〔圖七,圖八〕。此類南海窯口醬釉大罐特征明顯,與福建地區磁灶窯等窯口得同類大罐也容易區分,除廣泛發現于中國南海海域到東南亞海域的沉船外,還有廣州、香港等珠三角地區,新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國等東南亞地區,斯里蘭卡到波斯灣、紅海、東非等印度洋沿岸地區等等古代貿易港口遺址。

〔圖七〕姓氏字號款陶片(除“梁宅酒”者為文頭嶺窯,余皆為奇石窯出土)

〔圖八〕奇石窯出土紀年款陶片

兩窯址兼燒內銷外貿產品,質量都較粗糙,內銷器類包括生活用品和魂壇等隨葬品,瓦片、瓦當、滴水等建筑用材,外銷器類則包括各式大小的盆、罐、執壺等,面向東南亞及印度洋沿岸等國家。

兩窯址的大多數器類及其紋飾基本流行于兩宋時期,都沒有明確的、更具體的時代特征。個別執壺、魂壇殘件等還有北宋遺風,醬釉陶罐則明確有南宋初年紹興年號紀年款。“南海I號”的同類醬釉大罐還有乾道和淳熙年號紀年款〔圖九〕,因而可反推兩窯址至少燒至南宋中晚期。

〔圖九〕“南海I號”乾道和淳熙年號紀年款

四 對“南海I號”醬釉器的新認識前文已述,此次調查緣起于對“南海I號”醬釉大罐的認識問題。關于此類大罐的研究,目前成果最豐富的是香港學者黃慧怡,是前述較早認定“南海I號”有奇石窯產品的學者。她對新加坡福康寧遺址的相關研究涉及廣東、香港及東南亞地區的豐富材料,分析充分透徹。2018年《南海Ⅰ號沉船考古報告之二——2014?2015年發掘》出版后,李灶新和李巖等學者也認為“南海I號”部分醬釉大罐產自奇石窯。李灶新在整理廣州南越國宮署遺址的宋代材料時,對同類大罐也有獨到研究,區分了奇石窯系統和福建磁灶窯系統器形,同時還認為除醬釉大罐外,船上其他醬釉器,如瓜棱執壺、器體較小的罐子等都來自奇石窯。最具代表的就是2014年“南海I號”發掘簡報中的“前公用”墨書醬釉執壺。

除相關的年度發掘報告,此類“南海I號”醬釉大罐的成份分析報告中也介紹了所選標本情況,挑選標準主要有以下幾種:第一類是明顯有廣東奇石窯特征,并與南越國宮署遺址出土標本高度一致的標本,這類器體一般較為厚重,釉質平滑,流釉現象明顯,胎質較細膩,肩耳間多飾方框等戳印;第二類是與上述器形相近,但器體較輕薄,釉面稀薄斑駁,胎質含砂量大,輕脆易碎的一類大罐,易與第一類混淆;第三類則為魚鱗紋特大罐,與前二者相差較大,但亦需明確其是否來自廣東窯口。成份分析結果也表明“南海I號”第一類和后面兩類差別明顯,與考古類型學的判斷一致。由此,“南海I號”醬釉大罐的產地問題得到重新認識,前者來自奇石窯等廣東窯口,后者窯口有待確認〔圖十〕。

〔圖十〕“南海I號”第一類和第二類醬釉罐

“南海I號”出土的醬釉大罐不管是廣東系統還是其他地區的產品,胎質與硬度均較差,介于陶器和瓷器之間,有的叫陶,有的叫瓷或者炻器,名稱有待進一步統一,但不影響相關學術研究。而廣東窯口的這類大罐目前還很難區分是奇石窯還是南海官窯,或者還會有周邊其他地區窯口。此次調查僅認識到前文所述,奇石窯有刻印字款或印有花紋年號吉語的產品,而文頭嶺暫只見姓氏、宅號、酒香等字款,但故宮博物院早些年在“官窯”(文頭嶺)也采集到了印花紋的標本,因而并不能確定“南海I號”的醬釉大罐具體哪些屬奇石窯或文頭嶺窯,這一問題還有待進一步深入研究。

五 小結與展望奇石窯和南海官窯對于整個珠三角乃至廣東嶺南地區的窯業考古研究都有重要意義,內需在廣東全省甚至粵港澳大灣區的高度把握和厘清省內同期各大窯口之間的關系,外需密切關注中國南海及新加坡等東南亞地區的相關沉船和貿易港口遺址出土的相關遺物線索。應當緊抓“南海I號”整理研究契機,進一步探索研究清楚廣東窯口外銷陶瓷的生產、流通、使用面貌和貿易線路。

奇石窯和文頭嶺窯既有聯系又有分工。前述《廣東出土五代至清文物》圖錄及相關論文已提到文頭嶺窯出土彩繪執壺、瓷鼓等與西村窯應有先后承襲關系,從采集的文物器類和裝飾方法等來看,兩者確實有不少共性。現在更能確定的是,前者燒至南宋,或許是作為宋代政治文化中心之一的廣州地區窯業向外遷移擴散的體現。該時期西村窯還處在仿北方窯口的階段,南海官窯和奇石窯就有較為明確的本土化器形和紋飾了,其時代發展進程也更為清晰。奇石窯與西村窯的共性雖然相對較少,但其盆類器形及其印花風格等也與西村窯者有一定的聯系。如前所述,學術界討論較多的是奇石窯與石灣窯的關系,在此需要關注的是,南海地區發現的奇石窯的彩繪陶瓶,包括石灣小望樓崗出土陶瓶的彩繪風格,與深圳南頭宋元墓出土的梅瓶,湛江海域出水的陶瓶、越南地區的彩繪軍持以及雷州窯和越南地區出土的褐彩瓷罐,其彩繪風格都有千絲萬縷的聯系,其中應該涉及廣東窯業技術的傳播與交流,是廣東陶瓷考古的重要課題。

此外,本次調查發掘工作從“南海Ⅰ號”沉船部分陶器問題出發,開創了沉船考古回到陸地的研究工作模式,通過實踐成功達到了預期目標。“南海Ⅰ號”還有眾多不明窯口的陶瓷器有待確認,這也為其后續相關研究打開了新思路,同時南海窯口陶瓷器的確認也有著更重要的意義。“南海Ⅰ號”出土的此類陶罐不純粹是貨物,同時還是生活用器,多是盛儲酒水食物所用,尤其以自銘“酒墱”最為突出。可見“南海Ⅰ號”沉船上的部分陶瓷既是海洋生活用品,又具有商品貿易性質,是一種特殊的貿易模式。此類“酒墱”類大罐又大量出現在廣州南越國宮署遺址宋代地層或水井等遺跡中〔圖十一〕,并與宮署遺址內有明確記載的“公使酒庫”遺址密切相關,《宋會要輯稿》還有明確有關廣州官方有宴請番舶的記載。如此,以南海窯口醬釉大罐為線索,出土的部分陶瓷器可明確為南海窯生產,通過珠三角水道交通到達廣州官方或個別宗族大姓酒坊訂做盛酒器國內消費市場,再到海外貿易補給或者官方宴請饋贈,最后出洋遇難于下川島海域。至此,可以使學術界對“南海Ⅰ號”最后離岸的港口是否是廣州的質疑得以解開。此外,對“南海Ⅰ號”的走私性質問題也應重新認定,廣州在南宋時期海上絲綢之路上的貿易市場中也依然占有非常重要的歷史地位。

〔圖十一〕“南海Ⅰ號”和南越國宮署遺址出土“酒墱”

此次考古工作,除進行傳統田野考古調查和發掘外,結合佛山本地博物館民俗學等學科優勢,還針對本土宗族溯源、開村歷史、燒窯傳說等方面開展了與南海窯業相關的本土考古人類學調查探索。如奇石窯西門村窯址發掘期間,在對西門村梁氏清同治年間抄寫本族譜進行研讀時發現,梁氏祖先溯源至南宋末年紀事清晰。該族譜記宋末元初,其祖秦源公梁福曾陪輦碙州,后宋師大敗,被捕后又逃脫,最后“躑躅厓山,由浮邱而遍白云,歷西樵而至奇石??”雖然所記事件和時代與南海窯業生產無直接關系,但側面反映了當時的水路交通路線非常清晰。說明至少在南宋末年,崖門出海口到廣州一帶與南海西樵、奇石一帶交通非常發達。“由浮邱而遍白云”尚不明確是否描述的是廣州一帶,但至少應當包括奇石沿東平河及西江水道南下的出海路線。早年在新會官沖窯就發現了“政和二年”款的醬釉陶罐殘片,當時還以此作為官沖窯燒造年代下限的依據。但現在看來,這應也是奇石窯產品。同時,珠海平沙考古發掘也發現了大量宋元陶瓷器,其中也有部分南海窯口產品。

奇石窯還曾出土自銘“奇石”款陶片,現藏佛山市博物館。奇石村由來已久,其背后的歷史也涉及南海地區地名學研究的重要方向。包括南海大量如“官窯”“丹灶”“瑤頭(窯頭)”“灶崗”等地名,本地燒窯傳說也是由來已久,有不少甚至確實發現了與之相關的宋代窯址。

此外,還有兩宋時期地形地貌變遷、海陸變遷、歷代水道交通變化等問題,亦非常值得關注。現在的珠三角成陸面貌是以明清以來大規模堤圍建設為基礎形成的,千年以來,珠三角的海岸線和水陸交通狀況均發生了很大變化,這是在南海甚至整個珠三角地區窯業生產流通研究中需要直面的難題。因此,跨學科、跨行業合作交流研究勢在必行。[作者單位:廣東省文物考古研究院、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(珠海)](責任編輯:郭洋夢莎)