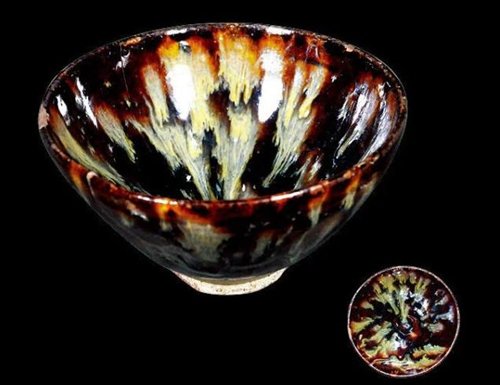

考古研究證明,西壩窯的燒制史:興于唐末五代,鼎盛于兩宋時期,衰敗于宋元戰(zhàn)爭,斷燒于明初。面積達(dá)四十萬平方米,是西南地區(qū)最大的古窯址群。與同時期不少著名瓷窯一樣,精者甚精,粗者甚粗,粗多精少。其中特別精細(xì)之作,以用料講究、修坯均勻、施釉肥厚,器身滿釉,色調(diào)全黑或全紫的器物和具有各色花斑條紋者——如藍(lán)色兔毫紋、白色兔毫紋、玳瑁斑、油滴斑、虎皮斑、醬紅色斑、醬黃色斑、不規(guī)則花斑等瓷器,最具觀賞價(jià)值,質(zhì)量上乘者甚至被一些人誤認(rèn)為是建窯、吉州窯和廣元窯的產(chǎn)品。

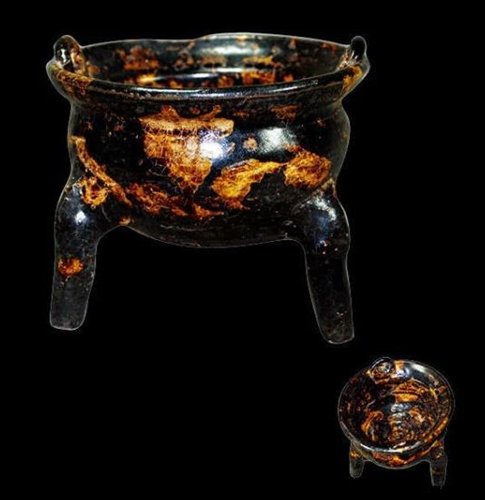

宋代 玳瑁斑紋三足雙耳香爐

宋代 玳瑁釉茶盞

“相對說來,宋元時期的西壩窯瓷器,以精細(xì)的日用器物為多,其中以同時呈現(xiàn)形態(tài)繁多的藍(lán)、白、灰、黃、紅色的花斑條紋的器物,最具有鑒賞價(jià)值和美學(xué)價(jià)值。由于這一類產(chǎn)品所使用的多種釉料不純潔,釉料中含有鐵、鈦、銅、鈷等多種金屬元素,加之器物的施釉方式多樣,每件器物在窯爐中的位置不一、受熱不均,燒成的黑釉彩斑瓷器,釉面色彩斑斕,有似玳瑁、虎皮、豹皮斑的,有似山巒、海水、火樹銀花紋等等,形態(tài)萬千,不勝枚舉,真是美不勝收,令人嘆為觀止!”中國古陶瓷收藏家、研究學(xué)者張?zhí)扈ξ鲏胃G的窯變之美尤為贊嘆:“西壩窯的工匠在實(shí)踐中,不僅善于通過配釉、施釉和利用、控制窯內(nèi)氣氛來誘導(dǎo)瓷器釉色的千變?nèi)f化,而且,還能有意地通過制坯、施彩在瓷器上創(chuàng)作特定形態(tài)的絕妙圖案。迄今為止,全國還沒有哪一個古代陶瓷品種能像西壩窯瓷器那樣具有獨(dú)特’天趣’。”

中國收藏家協(xié)會會長閆振堂先生看到西壩窯的窯變釉、玳瑁斑等宋代瓷器后揮毫寫道:“西壩窯陶瓷精品,一朵古代藝術(shù)奇葩。”

中國古陶瓷專家陳麗瓊將西壩窯歸于邛窯系,“無論是從地理學(xué)上看,還是從陶瓷工藝學(xué)、陶瓷器型學(xué)上看,都是成立的。但與邛窯系其他瓷窯相比較,依然有著獨(dú)特的風(fēng)格——豪放、大氣、粗獷!”

長期以來,四川由于人力、物力、財(cái)力和其他條件的限制,尚有不少古代陶瓷窯址,沒有得到科學(xué)發(fā)掘,樂山西壩窯就是其中之一。近些年,隨著發(fā)掘之后的持續(xù)考古和研究,人們對西壩窯及其所燒制瓷器的歷史,也日益漸趨清晰。隨著考古發(fā)掘的深入,特別是深層的發(fā)掘以及建設(shè)施工中大量兩宋時期制品的現(xiàn)身,使世人漸漸看清了西壩窯精品的真容,引起學(xué)術(shù)界、收藏界、文化界和旅游界的高度關(guān)注及濃厚興趣。目前,四川特別是樂山地區(qū)的民間收藏家除將在古玩、文物市場上零星出現(xiàn)的西壩窯瓷器產(chǎn)品收藏起來以外,還積極地對其文化內(nèi)涵進(jìn)行研究,這無疑填補(bǔ)了我國古陶瓷研究的空白。

宋代 窯變釉獸耳銜環(huán)三足鼎式香爐

收藏嘉州歷史 保護(hù)文化遺產(chǎn)

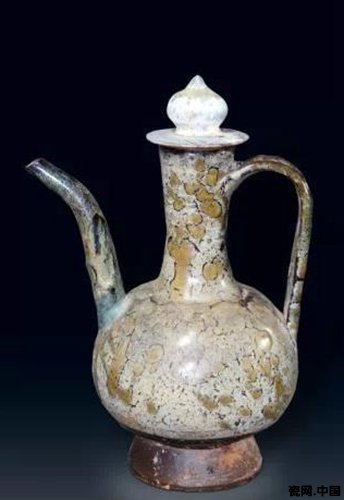

大量高古瓷器的發(fā)掘尤其是白瓷的發(fā)現(xiàn),使“西壩窯瓷”成為考古界、收藏界極為關(guān)注的亮點(diǎn)。

如今,為了研究和保護(hù)這一古窯址,樂山西壩窯的收藏、愛好、研究者,正以極大的熱情,積極地籌建一座以西壩窯器為主體館藏的民辦博物館,來進(jìn)一步探究、展示、宣揚(yáng)西壩古瓷獨(dú)特而精美的文化內(nèi)涵和審美價(jià)值。