陶瓷是我國的偉大發明,中國的陶瓷文化源遠流長,據考古發掘發現距今已有八千年的陶瓷歷史,陶瓷文化是中華民族燦爛文化的重要組成部分,也是人類物質文化史上一個重要的研究對象。陶器的發明,是人類社會發展史上劃時代的標志,這種把柔軟粘土,變成堅固的陶器,是一種質的變化,是人力改變天然物的開端,是人類發明史上的重要成果之一,它的發明,也標志著新石器時代或野蠻時代的開始。

在這幾千年的陶瓷文明史中,在人類社會發展進入封建社會的歲未中,有一個獨具風格的陶瓷藝術誕生了,它以其獨特的藝術魅力享譽世界,從創燒就御選皇宮,參評南洋勸業競會,名聲遠在景瓷之上,出賽世界巴拿馬萬博盛會,與國酒茅臺金獎題名,被西方學界稱為“東方陶瓷藝術的高峰”、“紅色官窯”、“國瓷”等等美譽!但在這眾多美譽的背后,卻是一個國家、一個民族、一方志士、一伙工匠的愛國史、血淚史、奮斗史,然而它幾起幾落、差點“曇花一現”,而又鳳凰涅磐,浴火重生!他是什么了?它就是讓世界“驚鴻一瞥”的醴陵窯釉下五彩瓷,讓我們慢慢來聽取背后的故事吧!

醴陵市黃獺嘴瓦子坳宋元青瓷窯址

醴陵市黃獺嘴瓦子坳宋元青瓷窯址地貌環境

醴陵市黃獺嘴白竹姚家井王樹下宋元青瓷窯址

醴陵窯的發展歷史

醴陵窯制瓷初史,沒有史記的——宋、元醴陵窯

醴陵窯從漢代燒制大規模的陶器,發展到隋唐到宋元時期以及后面的明代,好像一下子這時的醴陵窯就灰飛煙滅了,縣內出土的一些宋元醴陵窯產品都認為是周邊省市的窯口產品,并且醴陵一些史籍都沒有記載醴陵在宋元時期就燒制陶瓷的歷史,以往的史籍記載醴陵創燒高火性陶瓷的歷史為清雍正七年,即1729年,廣東興寧移民廖仲威在溈山開設瓷廠,以手工拉坯,松柴為燃料,龍窯燒制,這是醴陵制瓷之始。所以,文博界及后人歷來認定醴陵燒瓷的歷史僅區區三四百年左右,直到2004年湖南文物考古人員在醴陵縣內考古挖掘數處大規模的宋元制瓷窯址,據現有出土陶瓷文物,窯址多方考證,應為宋元時期。所以,醴陵窯制瓷從清雍正開始這項史實,今已完全證明,實則有誤,為什么會出現這樣重大的史實錯誤了,據我初步的考證,應該是與醴陵這個歷史所處重要的戰略位置及當時所出現多方面因素決定的(見發展記實3期略有說明)。據2005年醴陵市博物館最新的考古挖掘報告稱:“在醴陵北鄉黃獺嘴、八步橋、楓林市、官莊等地發現幾處宋元時期的青白瓷窯址,并出土大量的青釉、青白釉、黑釉、花釉陶瓷文物殘件,窯具、墊餅等陶瓷文物。”黃獺嘴焦源瓦子坳宋元青瓷窯址位于醴陵城北22公里的黃獺嘴鎮焦源村何家塅組瓦子坳,窯址地處低矮的小山坡上,地表為灌木叢、油茶、松樹及杉樹等。窯區地面暴露大量青瓷碎片、匣缽、燒墊等遺物。主要有二處堆積,均厚約2米余,器型及紋飾主要有:刻(印、劃)花青瓷碗、杯、碟、盞、盤及匣缽、印花模具等。器型小巧玲瓏,灰胎居多,少數薄胎器,施影青釉,釉層薄而開細片。分布面積達16000平方米。楓林市唐家坳石橋馬沖尾宋元青瓷窯址位于醴陵城北25公里的楓林市鄉唐家坳村石橋組馬沖尾。窯址地處該村一村民家屋基下及周圍山上,附近有民房數棟,地表為灌木叢,土質為黑褐色砂性粘土,地面暴露大量青瓷碎片、匣缽等遺物。據村民反映在建房時挖出許多青瓷片,深約10米,不見窯床。主要器型及紋飾有:刻(印、劃)花青瓷碗、碟及匣缽等。施釉及胎質與瓦子坳窯相同,可見為同一時代之窯址。分布面積約60000平方米。

醴陵楓林市唐家坳馬沖尾宋元青瓷窯址

醴陵楓林市唐家坳馬沖尾宋元青瓷窯址地貌環境

醴陵唐家坳村李家弄窯址考古挖掘現場

有了上述宋元青瓷窯址的出現,醴陵的制瓷史,推前了幾百年,達上千年的歷史,并且從出土的青白釉瓷殘片實物來看,醴陵窯宋元青白瓷的胎質和釉色都與景德鎮宋代湖田窯影青瓷極為相似,如出一轍!

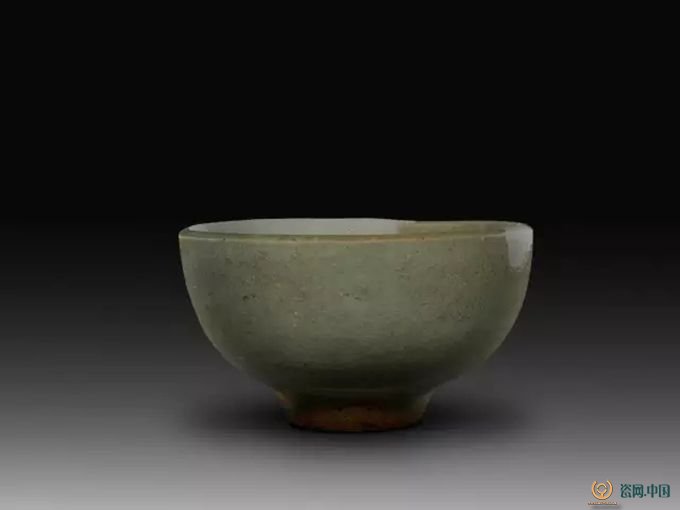

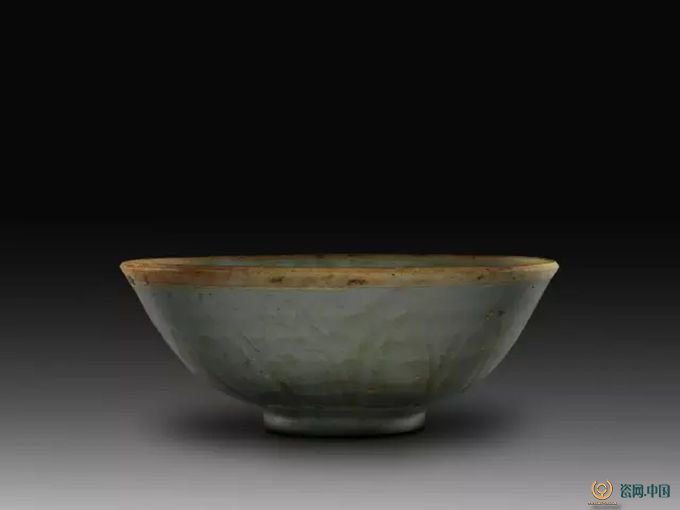

吾也多次在上述幾處宋元時期的青白瓷窯址,采集到很多非常有代表性的醴陵窯宋元青白瓷瓷標本,從這些窯址出土的標本證明:這時期的瓷器胎體有粗、有細,個別的瓷器胎質差別很大,這是否是制作年代不同的問題,還需進一步論證,因為我所采集的這些標本雖都是同一窯址的,但是否有唐、宋、元各期的瓷器混合在一起。在這些瓷器標本中,胎、釉、紋飾、造型、工藝水平的主要特征:胎質有灰胎、精細白胎和比較普遍的白胎。釉色有茶色釉、醬釉、醬黃釉、紫紅釉、青釉、灰釉、白釉等。紋飾有模印印花、刻花、劃花、堆花等,大部分為光素無紋。產品類別有各類造型碗、茶盞、茶盎、盤、洗、小罐和花瓶等等。瓶類產品很少見,我至今才見到三件完整的宋元醴陵窯青白瓷花瓶、一對為宋代青瓷魂瓶,醴陵地區出土,現為一私人藏家收藏,釉色為灰青釉、造型與景德鎮的影青瓷魂瓶有區別。另一件是數年前我在本縣北鄉黃達咀一農戶家見到青釉小口梅瓶。瓶高約25CM左右,當時是農戶建屋所出土,梅瓶瓷質、胎釉都很好,施亮青釉,底足無釉,只是腰部在出土時被農戶不小心挖了個洞,根據梅瓶造型比較墩厚,沒有宋代梅瓶那樣修他,我當時認為元代的產品。這時期的產品施釉方法有:通體掛釉的,有外底露胎的、底足滿釉的、有口無釉的等;底足有平底、圈足底、玉壁底、高足底等。燒成有平燒、墊燒、疊燒、扣燒等,但還沒發現支釘燒的瓷器標本。這時的瓷器,有一種灰胎的,胎體為灰色(瓷胎有點像宋汝窯香灰色一樣),這種瓷胎最為粗糙,器物外底足不掛釉,器心刮一圈釉,應為相互壘起疊燒(碗),內外施茶色釉,但又泛點黑,器物有嚴重脫釉現象,這是否是唐的產品,還需日后定論。宋元醴陵窯的瓷器,整體制作水平都很高,胎質都比較堅硬、胎釉結合緊密,燒成溫度高,釉色也好,部分釉色有細碎紋。特別是一種施亮白釉的圈足碗、因瓷胎的泥料漂洗很精細,瓷胎白而細,釉色青亮、同現代大多數使用的普通日用瓷一樣好,部分產品可與宋代景德鎮的影青瓷相媲美。見此宋代醴陵窯青釉瓷精品,確實讓人欣喜不已,并且足可以說明,在醴陵地區能夠出產這樣高火性的優質瓷泥,為清代能夠成功創燒釉下五彩瓷奠定了堅實的基礎!

宋元醴陵窯青釉直口碗

宋代醴陵窯青釉獸紋三足鼎

宋元醴陵窯青白釉堆貼獸首洗口瓶

宋代醴陵窯青白釉刻花紋碗

宋元清代醴陵窯青灰釉高足碗

宋代醴陵窯青白釉回紋花卉杯

宋代醴陵窯醬釉碗(茶盞)

黃獺嘴瓦子坳宋元青瓷窯址出土:醬釉執柄壺

黃獺嘴瓦子坳宋元青瓷窯址出土的部分宋元陶瓷文物