由于埋藏較淺,湘潭境內(nèi)的不少宋代墓葬,隨著后人的生產(chǎn)活動(dòng),漸漸被破壞了。慶幸的是,從民間征集的文物以及宋代遺址的發(fā)現(xiàn),又為文物專家考證湘潭的宋代歷史,提供了寶貴的信息。

宋代堆塑魂瓶

在市博物館湘潭故事展廳里,有一件制作于宋代的堆塑魂瓶。從這個(gè)名字,您想象得到它的用途嗎?這件文物又“見證”了一段怎樣的湘潭歷史呢?

與眾不同的“糧食壇子”

在宋代,魂瓶是一種普遍流行于南方的冥器,又叫谷倉罐或堆塑罐。將魂瓶裝滿谷物,再隨主人一起埋葬。用現(xiàn)代人的話說,這就相當(dāng)于死者的“糧食壇子”。

那時(shí),人們燒窯的技術(shù)已經(jīng)非常成熟,可以燒制出一些器型比較復(fù)雜的陶瓷器,從市博物館里珍藏的這件魂瓶就能明顯看出。它的制作,最考驗(yàn)技術(shù)的還是瓶身上的堆塑。

相較于當(dāng)時(shí)普遍流行的平口魂瓶,這件魂瓶造型更為獨(dú)特少見。魂瓶從上至下布滿了立體的紋飾,這就是魂瓶的堆塑。尤其是上方的房子造型,房頂?shù)耐咂逦梢姟F可砩铣瞬ɡ诵蔚幕y,還有兩排神態(tài)各異的人物造型。如果不是燒制技術(shù)的進(jìn)步,保證了堆塑的均勻受熱,很難制作出這樣復(fù)雜的器型。

“堆塑的不同造型,所代表的含義也不同,但都是人們對(duì)現(xiàn)實(shí)生活的投射。它體現(xiàn)的是墓主人的信仰或者理想,也可能是一種對(duì)藝術(shù)的追求。”盛兆華介紹,魂瓶上的堆塑越多,代表墓主人社會(huì)等級(jí)越高或生活越富裕。

這件魂瓶上下分別透著一層淡淡的青綠色和黃色,這是給陶瓷上釉的緣故。當(dāng)時(shí),人們在制作魂瓶時(shí),先經(jīng)過一道高溫?zé)サ墓ば颍忍沾衫鋮s以后,涂上一層釉,再低溫?zé)啤S圆粌H能夠有效地保護(hù)器身,而且能讓陶瓷外表更光滑、美觀。不同顏色的釉,還能燒制出不同的圖案來。

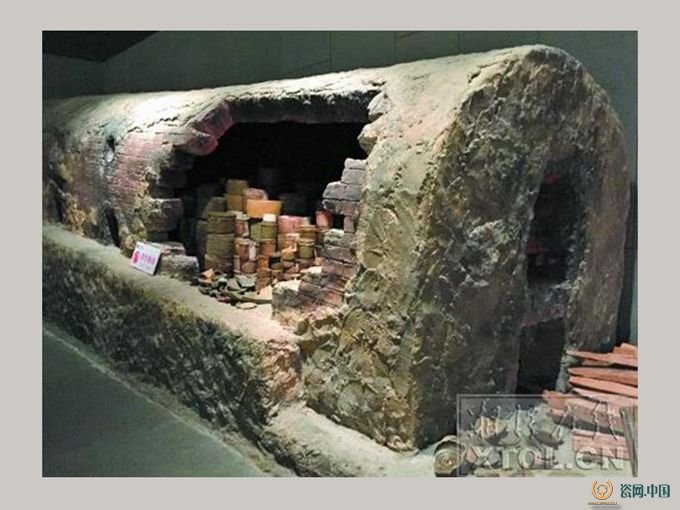

市博物館復(fù)原的湘鄉(xiāng)窯場景

難以忘懷的突擊行動(dòng)

宋代湘潭境內(nèi)魂瓶流行,或許與這里的窯業(yè)發(fā)展頗有關(guān)聯(lián)。當(dāng)時(shí)最著名的湘鄉(xiāng)窯,就位于現(xiàn)在湘鄉(xiāng)市棋梓橋鎮(zhèn)的水府廟水庫旁。從北宋開始,湘鄉(xiāng)窯開始小規(guī)模燒制陶瓷,南宋時(shí)期達(dá)到鼎盛,到元朝又迅速衰落。當(dāng)時(shí),燒制的優(yōu)質(zhì)陶瓷或許賣了個(gè)好價(jià)錢,而那些不太成功的器物被就地傾倒,埋藏在窯周圍。

這里靠近婁底市區(qū),經(jīng)常有婁底市民過來釣魚。1998年夏天,一位愛好收藏的釣友,無意中發(fā)現(xiàn)了這個(gè)驚人的秘密。經(jīng)過一段時(shí)間的挖掘,這位釣友“收獲”不少寶貝。于是,他想到了一個(gè)辦法,發(fā)動(dòng)當(dāng)?shù)氐拇迕駚韼兔Α?duì)于生活在偏僻山村的村民而言,這個(gè)快速致富的方法太有誘惑力。每天天不亮,家家戶戶就上山去挖寶了。殊不知,地下文物屬于國家所有,他們這是在違法。

不久,文物部門收到了消息,并迅速采取行動(dòng),到當(dāng)?shù)刈鲂麄鳌?墒牵?jīng)過幾次宣傳,效果不佳。直到1999年農(nóng)歷春節(jié)前,省市縣三級(jí)文物、公安、武警等部門聯(lián)合出動(dòng)了。

進(jìn)駐現(xiàn)場以后,大家兵分多路,文物部門進(jìn)行發(fā)掘,了解窯的分布范圍,收集標(biāo)本;公安則身著便裝,到村民中調(diào)查摸底。在駐地工作期間的一天晚上,時(shí)針剛指向12時(shí),盛兆華和同事突然被警察叫醒,每人領(lǐng)到一只手電筒,大家被分成5組帶著警犬,來了一次突擊行動(dòng)。

盛兆華去的那戶村民家,剛好是村里的挖掘“大戶”。當(dāng)晚,就從他家收繳了一千多件陶瓷。“那是冬天,我拎著3大蛇皮袋文物經(jīng)過一個(gè)個(gè)田埂,途中休息了很多次才到警車上。行動(dòng)結(jié)束,大家又連夜趕赴湘鄉(xiāng)公安局刑偵大隊(duì),清點(diǎn)出了三千多件文物,其中,個(gè)別文物可定二級(jí),也有些可以定三級(jí)的文物。我們一直忙碌到第二天晚上才結(jié)束。”時(shí)隔多年,盛兆華還記憶猶新。

那次行動(dòng)以后,有幾位村民受到了法律的制裁,當(dāng)?shù)乇I掘文物的行為終于被制止。如今的湘鄉(xiāng)窯已是省級(jí)文物保護(hù)單位,漫山遍野植被茂盛。

令人驚嘆的湘鄉(xiāng)窯

在駐地走訪與發(fā)掘中,文物專家發(fā)現(xiàn)了當(dāng)?shù)氐姆磥錾胶屯叩[山上遍布了無數(shù)條窯。當(dāng)時(shí),考古專家解剖了一條超過40米長的窯。為了讓我們更直觀地了解窯里的構(gòu)造,市博物館里還復(fù)原了一段窯的場景。

這種窯叫龍窯,順著山體的斜坡而建,從下至上依次為窯頭、窯身和窯尾。窯工在窯頭處點(diǎn)火,熱氣沿著窯往上,這樣一次可以燒制很多陶瓷器。窯身上,每隔一段距離又有投柴孔,用于加溫。窯的內(nèi)部是一級(jí)一級(jí)的臺(tái)階,這樣陶瓷器就可以平穩(wěn)地?cái)[放在臺(tái)階上。

窯工為了節(jié)約燃料提高效率,每一級(jí)臺(tái)階上可以并排擺放上N個(gè)圓形的匣缽,待燒制的器物擺放在匣缽里;一個(gè)匣缽里又可以層疊放置多件器物,為了避免器物粘在一起,器物之間有帶支釘?shù)沫h(huán)形墊片;匣缽上沒有蓋,當(dāng)一個(gè)匣缽放滿燒制器物以后,匣缽上還會(huì)再依次累加匣缽。每個(gè)匣缽底部有氣孔,這樣熱氣可以通過氣孔導(dǎo)入匣缽內(nèi),均勻地加熱每一件器物。

“我們解剖的這條窯有40多米長,但這僅是窯殘存的一部分。可想而知,一條完整的龍窯一次可以燒制多少件器物,而兩座山上遍布那么多條窯,不得不佩服古人的智慧。”盛兆華說。

為何選擇湘鄉(xiāng)建窯?

湘鄉(xiāng)窯位置相對(duì)偏僻,北宋時(shí)期的人們?yōu)楹螘?huì)選擇在這個(gè)地方建窯呢?

盛兆華分析,中原地區(qū)一直是游牧民族與農(nóng)耕民族的主戰(zhàn)場。每次中原發(fā)生戰(zhàn)爭時(shí),人們就從中原往南方遷徙,南方的生產(chǎn)力也逐步提高。從隋唐時(shí)期開始,南方的發(fā)展?jié)u漸趕上北方。到宋代,隨著北方的游牧民族契丹、女真、黨項(xiàng)、蒙古先后崛起,占領(lǐng)了原來屬于宋王朝的黃河流域。在亂世之中,北方大量窯工選擇向相對(duì)安定的南方遷徙。當(dāng)他們陸續(xù)來到這里,也帶來了不同窯口的燒窯技術(shù)。文物專家發(fā)現(xiàn),那個(gè)時(shí)代不同地域窯口的一些特性,都在湘鄉(xiāng)窯表現(xiàn)了出來。

而從湘鄉(xiāng)窯的地理位置來看,它處在湘江第一大支流漣水的左岸,這里自古以來適合人類生存。湘江入洞庭、下長江,便利的水運(yùn)適宜運(yùn)輸陶瓷器。當(dāng)然,靠近漣水,也為燒窯取水制胚提供了充沛的水源。湘鄉(xiāng)窯附近還有一個(gè)谷水鎮(zhèn),能夠滿足窯工們的生活需求。窯的繁榮,也促進(jìn)了谷水鎮(zhèn)的發(fā)展,這大概也是后來谷水鎮(zhèn)位列湘鄉(xiāng)三大鎮(zhèn)之一的原因。

直到元朝,蒙古人把元帝國境內(nèi)的人劃分成蒙古人、色目人(北方除蒙古以外的少數(shù)民族)、北人(北方漢人)和南人(南方漢人)四等,階級(jí)壓迫嚴(yán)峻。加之湘鄉(xiāng)窯附近的燒窯胎土質(zhì)量不高,原本這些來自北方的窯工返回了北方。最終,湘鄉(xiāng)窯被廢棄了。