1941年生于湖南醴陵陶瓷世家

國家級非物質文化遺產“醴陵釉下五彩”瓷燒制技藝代表性傳承人

進行了“以印代畫”“一噴代畫”的技術革新

參與毛主席生活用瓷的設計、制作

參悟出“薄施淡染”釉下彩繪瓷藝繪制技法

2006年被評為“中國工藝美術大師”

我是玩泥巴長大的

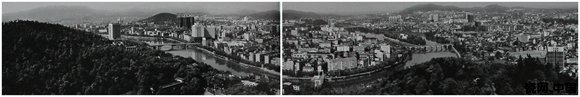

醴陵新貌

醴陵地處湘東,是個古老的縣城,與江西萍鄉交界,是丘陵地帶,山清水秀,為釉下五彩瓷原產地,也是中國“紅色官窯”所在地,與景德鎮、德化齊名,為我國的三大“瓷都”之一。自漢代以來就有“醴陵”一名,以后雖朝代更迭,歷經分屬,而“醴陵”之名卻從未改變。縣城里瓷泥資源豐富,自東漢就有了制陶的歷史,宋代產青瓷,到了清朝年間開始生產青花。醴陵的陶瓷的制作迄今已有2000多年的歷史,因而醴陵也有了“瓷城”的美譽,2010年被評為“中國陶瓷歷史文化名城”。

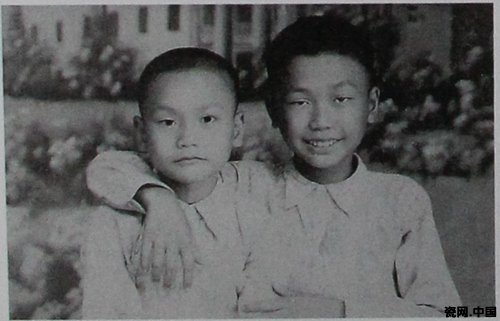

陳揚龍(右)和弟弟陳揚發(左)

我的家鄉在醴陵縣城淥水北岸的姜灣,是當時運輸瓷器的集散碼頭,也是醴陵瓷業最集中的地方。清末民國時期,著名人士熊希齡開辦的瓷業學堂和湖南瓷業公司就設在姜灣,并在那里創制出了名揚天下的釉下五彩瓷。1941年,我出生在醴陵的一個陶瓷世家,爺爺、伯伯、叔叔、爸爸、媽媽都是做陶瓷的,我3歲時父親就在家里開了一個土瓷作坊,所以我對陶瓷有著特殊的感情。從小我就喜歡玩泥巴,不知不覺也就進入了這個行業,跟著父輩學習做陶瓷,與陶瓷結下了不解之緣。父輩們做的都是日用瓷,而我后來從事的主要是藝術瓷的創作。

我出生后,母親身體不好,只好把我放在鄉下由外婆帶大。外婆家的小鄉村,盡管談不上優美迷人,卻有著良好的生態環境,放眼望去,是無盡的田野、樹叢、山花和野草,那時,經常隨小伙伴們上山砍柴、打豬草、采摘野果。我經常將捉到的小蜻蜒、螳螂、小瓢蟲和那些野花小草描繪下來,這令小伙伴們羨慕不已。從那時候起我對這種淳樸而平凡的鄉村生活就充滿了喜愛,五六歲時,我就會用鉛筆將自己感興趣的東西記錄下來,這也為日后的寫生打下-基礎。7歲時,我要回城里上小學,就離開了外婆家。我小時候很機靈,反應快,但是比較貪玩,所以念書時成績一般,最喜歡上的課是美術和地理。老師教我們畫地圖,全班我的地圖畫得最好。在我家的古街上有一位老藝人時常給人畫肖象,是用炭精粉畫的,放學后我常去他那里看他畫像。后來我將積攢下來的五毛錢交給老人家請他教我畫頭像,算是第一次拜師學藝吧。那時也沒有美術資料,我常常撿起大人們煙盒里的人物畫片來臨摹,還用蠟筆、水彩顏料來上色,畫完后貼在外婆家的堂屋里,客人看到我的“作品”,贊不絕口。這種鼓勵在我幼小的心靈中留下了深刻印象,也大大加強了我對繪畫的興趣。

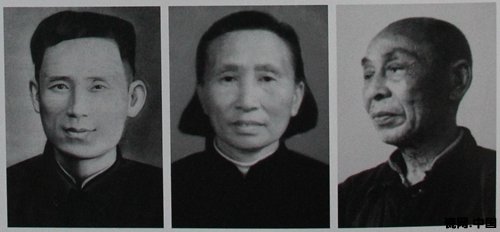

陳揚龍父親陳華來 陳揚龍母親余春蓮 陳揚龍恩師吳壽祺先生

我的父親陳華來,是一個勤于思考,有開拓精神的人,而且還有一身好功夫,重情義。父親有兄弟六人,他排老三,堂叔公沒有兒子,家里就把四叔過繼給了堂叔公。堂叔公在縣里燒窯小有名氣,兄弟六人先后跟著堂叔公學燒窯,數父親手藝最好。在我3歲的時候,家里有了一個小作坊叫“陳記華盛瓷廠”,一邊住家,一邊生產,主要做日用瓷。父親不僅能燒一手好窯,還能建窯。那時柴窯的高度大約1.5米,后來父親為了提高產量,大膽建了一個3米高的大窯,窯內的空間大大增大,對燒窯的火候、窯溫等都是很大的挑戰。父親克服了很多困難,最終還是成功了,之后各個瓷廠紛紛效仿。出窯的瓷器若有問題,父親也能很準確地分析原因,并能想出相應的解決辦法,后來在縣里漸漸有了名氣,大家都稱他“窯郎中”。20世紀50年代后期,中央輕工部在醴陵開展“改窯”試點工作。為給黨和國家領導人燒制釉下五彩瓷器做好關鍵性的改進工程,父親大膽創新,嘗試著由“柴窯”改“煤窯”的試驗成功,在全國的影響很大,這個項目當時獲得了全國勞動獎章。

父親對我管教很嚴,但很少打人;母親管我最多,脾氣不好,經常動手打人。但我看見母親不怕,對父親卻是又敬又怕。念小學時,父親常常帶著我一起燒窯,希望長大后我能夠接他的班。l3歲那年,我小學畢業,沒考上初中,跟著父親燒了一年窯。后來父親常被各廠請去做燒窯的技術指導,在一次工作中因為窯中溫度過高,窯內缺氧,他結束了年輕的生命,那一年我19歲。

20世紀50年代對私改造,當時劃定成分的界線是:3~5個從業者為手工業,超過5人為工商業,也叫資本家。父親開的小作坊有6個人,被劃成工商業,成分不好,兒女們都受了影響,當時很受歧視。正因為這樣,我感覺在仕途上是沒有什么指望了,唯有學好手藝,才能養家糊口,這也是我刻苦學藝的一個歷史緣由。

在我兒時的印象中,父親雖然算不上大英雄,卻是我非常敬重的一個榜樣。在與父親的生活中,對陶瓷耳濡目染,我粗淺地了解了一些瓷器的制作技術,而影響我更深遠的則是父親“生于斯,死于斯,奉獻于斯”的精神品格。父親在我心里就是一個榜樣,一座豐碑,那時我心里就暗暗立下了志向,自己要刻苦努力,有所作為,以承父母之志。1956年,我考進湖南省陶瓷研究所拜師學藝。

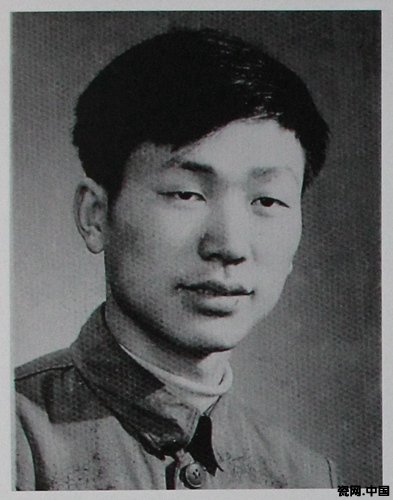

陳揚龍20世紀70年代留影

少年壯志不言愁(15歲進入湖南省陶瓷研究所)

因為戰亂,釉下五彩瓷生產曾一度中斷20余年,藝人們“老弱轉于溝壑,壯者散之四方”,技藝瀕于失傳。新中國成立后,醴陵瓷業面臨百廢待興的艱難困境。1955年,政府決心重振醴陵瓷業,在毛主席的親自過問下,中央特批800萬元財政撥款扶持瓷業發展,成立了湖南省陶瓷研究所。1956年,為了快速搶救釉下五彩傳統手工藝,研究所派技術員林家湖去八步橋請出了唯一健在的釉下五彩瓷老藝人——吳壽祺。吳老先生覺得自己務農很久,手藝都生疏了,年紀也大了,不想出來。最后,林家湖老師請了他3次才出來,并開始招收第一批學員。當時,共招收了10個學生,4個男生,6個女生,我以優秀的成績有幸被錄取,在先生門下學習釉下彩繪技藝,那年我15歲。記得當時作文的考試題目是“我的志愿”,我寫的志愿是做陶瓷,愿意為陶瓷服務一輩子。

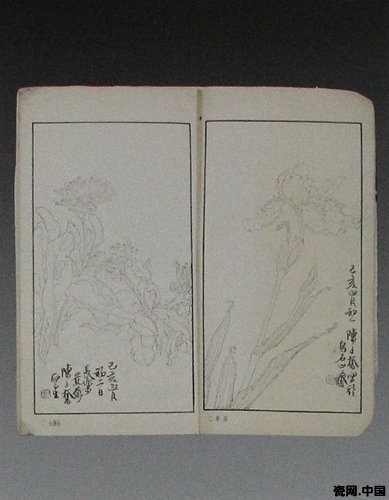

陳子奮白描花卉冊

吳壽祺先生德高望重,是民國初期湖南瓷業學堂的藝徒,也就在他們的手中,研究出了名揚天下的釉下五彩瓷。吳先生為我們傳藝時已近古稀之年,面對當時瓷業凋敗技藝瀕臨滅絕的狀況,他將手藝傳給后輩,可以說是釉下五彩瓷的劫后重生。他對學徒向來親切、耐心,傳授技藝更是毫無保留。剛開始教我們畫的是白描,先生的鐵線描風格獨特,當時僅以一張白描就被聘為中國美術家協會會員。10個學徒都很努力,我雖不是最好的,但最刻苦。為了提高技藝,我在書店里用3塊2毛錢買了一本《陳子奮白描花卉冊》,對我來說這是一筆很大的花費了,當時我的工資才2l塊5毛。我買到這本書后如獲至寶,認真研讀,反復臨摹。為了了解花卉的生長結構、姿態,每天天蒙蒙亮我就一個人出去寫生,畫一張寫生稿再去上班,晚上下了班又整理寫生畫稿到深夜,反復揣摩,盡心整理,直到自己滿意為止。如此堅持了很長一段時間,也逐漸提高了自己的寫生能力。

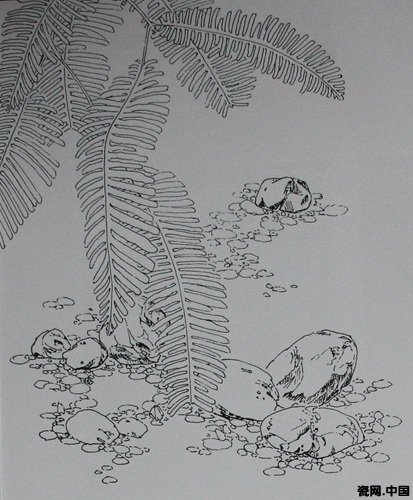

陳揚龍寫生稿

當時教我們青花的是宋成仁老師,也是位民間藝人。我們10個學徒學完基礎課程就開始分工,兩個跟宋成仁老師學,3個跟肖邦健老師學,4個跟吳壽祺老師學,我就跟宋老師學青花技藝。在一次集體活動中,肖老師語重心長地跟我們說:“現在醴陵瓷業百廢待興,你們作為所里的第一批骨干力量,這一生是愿意平平凡凡過,還是有所作為?”這句話一落音,我內心就產生了很大震動,我有一種強烈的使命感,要為陶瓷振興而奉獻一生。學貴立志,責任的承擔也是成長的開始。我們肩負著學習、繼承和探索研究釉下五彩的使命,學習都很刻苦,經常要學到晚上十一二點才去睡覺。后來像李小年、易炳萱、溫月斌等都成為醴陵瓷業發展的骨干力量,對醴陵瓷業產生了很大影響。

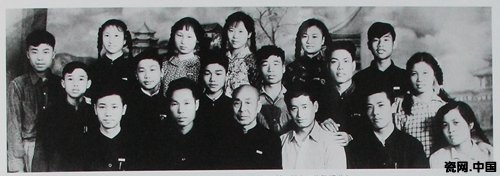

陶瓷研究所第一批學員的師生合影(第一排左三為吳壽祺老師、左四為王希懷,第二排左二為陳揚龍)

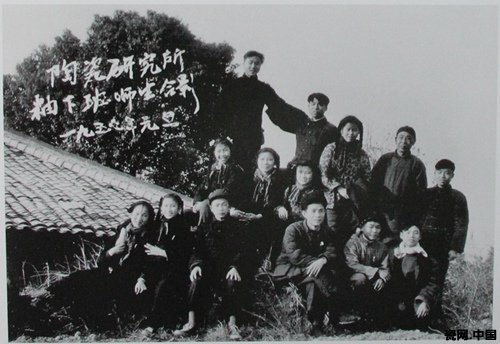

1957年陶瓷研究所釉下班師生合影(后排右二為吳壽祺老師,前排左三為陳揚龍)

兼收并蓄,轉益多師

1957年,所里組織唐錫懷、黃瑞祺和我到景德鎮陶瓷研究所學習,我被安排存王步老先生門下學習青花技藝。那時候我太小,還不太懂事,也不曉得具體要學什么,只是在那里看師傅工作,了解一些制作過程。每天我都給先生倒茶水、清掃房間,觀摩先生的繪制。先生作畫時構思敏捷,筆力剛勁,作品畫意渾厚,我內心里充滿無限的景仰。老先生待人也很謙遜,雖然我們還是小學童,但他沒有一點大家的架子,也時常跟我們談談他的故事。言談中,他的正直、樸素以及不依附權貴的品格,使我領受到學藝主要是學做人。如國畫大師李苦禪先生所說,“你的修養有多深,你的畫就有多厚”。王步老師“青花大王”的美譽,其功夫不僅在畫內,也在畫外。我把王步老師的好多畫在瓷器上的紋樣拓下來,回家慢慢學習,雖然與先生相處的時間只有3個月,但對我以后的影響是很深遠的。在同王步先生相處期間,我還認識了一位對我很呵護的任庚元老前輩。老先生那時70來歲,擅長青花圖案裝飾,對傳統技法有很深的造詣,作品嚴謹,一絲不茍。我對老師很恭敬,老先生也格外喜歡我,教我畫了很多紋樣,從不要打底稿。那時,我們還沒有受過嚴格的訓練,都是自學的,老師畫得比較嚴謹的東西對我們來說很難。一次,先生畫一個海棠花的小圖叫我臨摹,我畫了一個禮拜也沒畫好,他就很慈祥地對我說:“學畫要能忍耐,今后你的成就就在這個‘忍’”字上。”這句話那時體會不深,現在回想起來雖輕猶重。“忍”是一個藝人本應有的態度,要能甘于寂寞,守護好對藝術的忠誠。

在景德鎮的100天里,我漸漸地熟悉了釉下青花的繪制技法,同時先生們的道德修養和藝術造詣也在我心里深深地埋下了種子。

1958年,為了承制國家用瓷,當時瓷業公司決定,以研究所的力量為主,再從各單位抽調力量成立專門生產釉下彩瓷的藝術瓷廠,這就是以后的群力瓷廠。我和許多老師同學調到該廠,在大生產中實踐鍛煉,主要生產國家禮品瓷和國家領導人用瓷。當時的瓷器一般由陶研所設計,由群力瓷廠生產。我在群力瓷廠工作了5年,先后承擔了國家“三館瓷”的制作以及各種國宴用瓷的打樣,知曉了批量生產中如果工藝上出問題,次品率就高,損失就大,由此認識到掌握工藝和改進工藝的必要性。1963年7月,因研究所工作需要,我調回研究所,直到退休。這40多年間,我有將近25年的時間專門研究釉下五彩工藝,直到20世紀70年代末期才主要從事創作。

在我快退休時,醴陵瓷業面臨短暫的衰落局面,上海漢光瓷的老板李游宇先生曾到湖南省陶瓷研究所考察,看中了我的裝飾風格,想請我去上海漢光工作。我征詢了張守智老師的意見,他鼓勵我出去多學習人家的東西。退休后,我帶著徒弟湯春華到了漢光。我看到漢光瓷的成型工藝做得非常好,李游宇先生對瓷泥的原料配方及制作工藝都十分講究,看到釉下彩能做得這樣精美,我很受啟發。李游宇先生能吃苦,膽子大,能力很強,對企業要求很嚴,每天晚上都搞到兩三點鐘。作為一個藝術家,他既要創作,又要管理企業,不能不讓人佩服他的能力。我在漢光工作的這段時間里,帶了一批學徒,但創作上要按照老板的意圖,我感覺很受束縛。于是,在漢光工作了9個月后,女婿陳至強提出想自己辦瓷廠,我就回去支持他。

陳揚龍向原中央工藝美術學院原院長常沙娜老師匯報近年來的學習體會

回去后,我畫了很多作品,這些作品是我個人多年來在創作過程中的試探,也許像常沙娜老師說的“你已經有自己的風格了”,但這些都不能說是成熟的作品。

人生佳侶——我的夫人黎艷秋

我年輕時對工作很執著,26歲還沒有談對象,在那個年代屬于少見的晚婚,母親成天把這事掛在心上。1967年夏天,母親要我到鄰居家去相親,進屋后一個身材苗條、樸素大方的姑娘微笑著站了起來,我趕忙快步上前請她坐下。“這位是黎艷秋老師,”介紹人高興地介紹, “在烈士塔小學教書,是學校里的優秀教師。”同時介紹人也講了一下我的情況,雙方都留下了一個良好的印象。通過半年的接觸了解,第二年春天我們結婚了。