以自然為師,寫生是提高技藝的主要方法

我年少時,學藝很艱難。名師難求,范本難得,因此我選擇了寫生,以自然為師,在自然中觀察,在生活中練功夫。那時正如練功的人一樣“曲不離口,拳不離手”,身上時常備有紙筆,幾乎不放過任何一個可以寫生的機會。沒有花的時候,就寫野花野草、農作物,天氣不好時就采摘到家中來畫。寫生是一個艱苦的過程,這樣堅持了很長的時間,也漸漸體會到了寫生的樂趣。

觀察花草的結構

隨時隨地采集資料

寫生能培養一個人敏銳的觀察力。我時常寫生,仔細觀察花卉的結構、姿態。平時,辛夷花很多是筆挺向上的,有“木筆”之稱。記得一次大雨過后,我看到辛夷花花瓣舒展、花蕊裸露,展現出來的不是“木直”而是“柔美”。這種偶然的朝夕變化啟發了我要養成隨時觀察生活的習慣。一個藝術工作者要能有見人所不能見,聞人所不能聞,感人所不能感的觀察力,作品才會有自己的心聲。

有人說我畫的牡丹摒棄了妖艷媚俗的舊套路,體現了牡丹生機勃勃、清雅而高貴的氣質,我想這是夸贊了,但我畫牡丹不走前人的老路也是得益于我堅持寫生的結果。在我幾十年的寫生中最值得留戀的是三上菏澤畫牡丹。

1975年,省里組織各陶瓷廠礦的美工集體寫生,我們十幾位同志同行到了“牡丹之鄉”菏澤。初到菏澤,牡丹的碩大、艷麗、華美、壯觀令我驚喜若狂。剛開始看到牡丹,那感覺就好比劉姥姥進了大觀園,什么都好,什么都新鮮,畫的多是花頭。隨著對牡丹的認識和了解逐漸深入,慢慢畫的場景就越來越大。那時沒有相機,我只有一個想法就是盡量搜集,把它畫下來。坐下來就畫,不記得一口氣畫了多少張,也不記得畫了多久,強烈的日曬都覺得溫柔,很快就度過了十來天旺盛的花期。夜晚大家聚在一起翻閱了一大摞畫稿都認為我畫得很不錯,但我認為似乎并沒有將牡丹畫好。我帶著滿腦子的牡丹踏上了返家的路程。為什么無法表達牡丹這種“神美”?回家后我認真思考了很久。

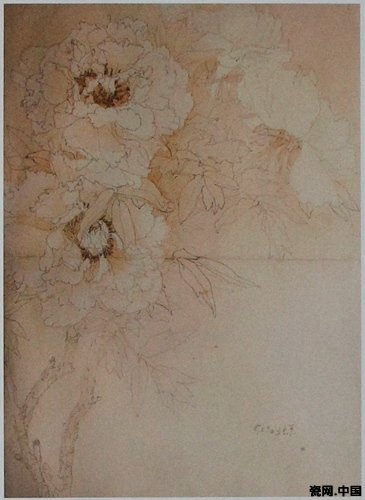

陳揚龍20世紀80年代寫生稿

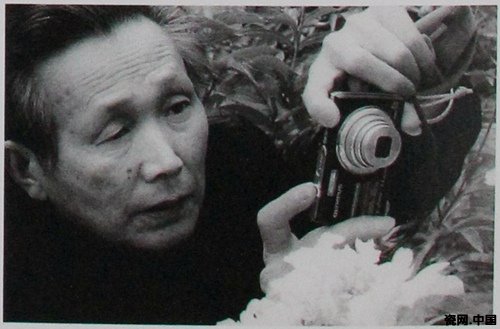

陳揚龍20世紀80年代在菏澤寫生

1987年研究所又組織去菏澤,這次我帶上劉中懷、湯春華、黃小玲3個學徒一起。故地重游我已不像上次那樣興奮,經過認真思考,我明白如果不先掌握對象的基本結構,很難神形兼備,無形,神將焉附?于是我便深入觀察牡丹的結構,細心推敲,要求自己要畫一幅成一幅,起碼要有真正的參考價值。從發現、搜集、創作構圖到進一步搜集豐富這個題材的一切,我已不再盲目地見什么畫什么了。不斷地觀察自然,深入自然,也終于從自然中悟出了一些東西來。畫了一個月的牡丹,有的當時覺得好,后來又不好了,我想我有點進步了,因為能看出自己的缺點了。那一個月的時間,除了自己畫,同時還要指導學生如何取景構圖,利用晚上的時間給他們講解存在的問題,把自己的作品掛起來讓他們觀摩。在這個學習與教導的過程中,學生們存在的問題也在提醒我要盡量避免,正如古人所言“教學相長”“三人行必有我師”,學生又何嘗不是我在另一方面的老師呢?通過寫生我也訓練了自己的基本功。

陳揚龍20世紀90年代在菏澤寫生

1990年,我再次到菏澤寫生,我希望不要像前兩次一樣在每個細微事物上都去追求,把自己變成一個照相機,意盡則神枯,要畫的是物與我的關系。

這一次寫生我發現牡丹有一種情意,花與花左右顧盼像姐妹在說悄悄話一樣,我畫趙粉的時候,真覺得它像一個低頭含笑的姑娘。這次寫生是我最滿意的一次,同時深感畫畫不是件容易的事,越深入越難,若非兢兢業業,認真觀察,集中精力,很難畫出心中的那份敬意。

三到菏澤,百余張的牡丹寫生稿真實地記錄了我從初見牡丹的震撼到細心刻畫牡丹的結構,再到深入體會它的精神世界這一心路歷程,整個過程也讓我對牡丹有了一種特殊的感情。

隨著對事物認識的逐漸深入,我看小花、小草,覺得它們也很有感情,有一種別樣的美,所以后來我畫的題材越來越豐富,都是從自然中而來。比如《炸醬草》選取的題材就是我家門前的一大片空地上的小草,每天一出門就能看見。司空見慣的景色有時會突然觸動你的內心,平靜地看著它,仿佛它在跟你交流,很自然就畫了下來。

陳揚龍通過細心觀察身邊的小景物,創造的《小山果瓶》

《小山果瓶》來源于巧合,我在上京拜望楊永善老師時,在他家中偶然見被單上有一組組活潑的山果,印象良深,很是喜愛,并喚起童年時登山摘山果的美好回憶,回家后搜集記憶,完成此作。根據畫面反復推敲,瓶體圓滿微鼓,頸直口寬,與山果的小巧、稚拙相映成趣。點、線、面在處理上法度嚴謹,色彩清新明快,鮮活可人,可謂“秀瓷可餐”!此作與王維的《秋夜獨坐》詩句“雨中山果落,燈下草蟲鳴”相比,雖同為吟秋之作,但寓意迥異:一是悲愁,一為喜慶。很多時候的設計是不可思議的,沒有特意而為之,只是一種自然流露而已。圖案裝飾我很久沒有設計過了,而這次小山果的拙樸、秀美也啟發了我“造物忌巧”。

近些年來,有人跟我說既然你鐘情于牡丹,何不在晚年建一個自己畫的牡丹陶瓷館,畫各種各樣的牡丹瓷瓶。我覺得這個想法很好,但一個人要畫出不同形式、千姿百態的牡丹,除了要有自己語言和表現方法,更重要的是不能缺乏對待生活的感受。在創作時我也在追求,但不是一種有意識的從技巧上的改變,追求的是內容,有了內容,可能在不知不覺中就變了。隨著年齡的漸長,日積月累,自己的感受、感情就日益融入作品,有時感情深厚的話,不變也變了,也可能自己不自覺,而別人就認為你變了。希望將來建個“牡丹陶瓷館”能記錄下我一生的感情、思想,能給后人留下一些什么,我希望是一種人生態度吧。

要沉下去,走出來

齊白石先生說過:“學我者生,似我者死。”面對現在醴陵瓷業千人一面的現象,我想簡單談談自己的粗淺體會。首先要沉下去,我們藝術工作者首先要有遠功利的態度;其次要苦練功,不能僅靠一點天賦。

從藝者不要向錢看,也不要重虛名。作為一個大師,自己有了這個名聲,就要看到自己的本分,盡到自己的責任和義務。我覺得現在有一些藝人,老想快速成名,名利心比較強,還有些學生不愿意下苦功打基礎,都很浮躁,他們有的因為生活壓力大,想趕快弄一點錢,但欲速則不達,越找捷徑反而繞得越遠。反之,老老實實、一步一個腳印才是正路。我們從藝者應當好好創作,不要重名利,既要忘卻高興也要拋棄失望,這才是真正從藝人的心態。歷年來取得一點

榮譽,我不太放在心上,我還是像以前一樣,遇到問題就問,經常向同行請教,也喜歡聽取年輕人的意見。好友徐建章跟我說:“評上大師,你沒有變,我們也沒有變。你要變了,我們就變了。”這句話含義深刻,提醒著我作為一個大師,要起一個帶頭作用。

學習貫穿整個人生,藝人往往是最勤于工作的,不工作技藝就容易生銹,而時間都要靠自己去擠。人的生命太短,年輕時不學,不打下堅實的基礎,老了后悔就來不及了。有時間要畫,沒時間也要畫,只要能堅持,技巧自然會提高。除了刻苦,學習的方法非常關鍵。學習不能貪多,應熟練地掌握某一種表現對象。既想畫這,又想畫那,這樣不僅肘間浪費了,結果什么也學不好。我喜愛牡丹,從第一次牡丹寫生起就十幾年不斷深入刻畫牡丹,專攻一點,一點通了,其他也就通了。過去很多畫家就是這樣做的,有成功的經驗。所謂熟能生巧,就是不用起稿子也能夠畫出來。比如我創作牡丹時,自己認為好像熟悉了,但實際上到生活中再仔細觀察,還會發現不少東西,如牡丹的動態、神情還沒有充分地準確地反映出來。所以必須通過不斷地畫、不斷地觀察,才能有所提高。

陶瓷除了繪畫,在工藝和技術中,同樣要保持這樣深入研究的態度。20世紀70年代做色標試驗,我認真鉆研顏料配方,觀察不同顏色在不同的釉料、不同窯型中產生的變化。有了這些刻苦執著積累下來的經驗(時間長達5年),才能給創作打下一個良好的基礎。

沒有沉下去,就不可能走出來。我發現現在很多藝人拿著照片、畫冊就忙著搞創作,這樣效果肯定不好,甚至會鬧笑話。風格是在長期的生活實踐、藝術實踐和創作實踐中形成的。只有用自己的“語育”才能形成自己的藝術風格,這種“語言”即使非常笨拙,畢竟還是自己的“語言”。用自己的“語言”把自己受了感動的事情“講”出來,這樣的作品才有生命力,我也是用自己總結的“薄施淡染”表達自己對于釉下五彩的“心里話”。雖然“說”得不一定很好聽,但一定很誠懇。我認為,待人和畫畫都應該用真誠心,說“老實話”,而對生活的感受要勇往直前,不斷地、勤奮地、努力地探索,哪怕不成熟,也要堅持。多年來,我從來就沒有停止過對釉下彩的深入探索。

現在很多醴陵人都在仿制我的作品,有的甚至在我這里買了作品然后再拿同去仿制。我先不說仿制的粗劣與否,問題在于他們永遠無法仿制我幾十年對藝術的一顆真誠之心。對于這些人,我除了憐憫也希望他們有個生活出路。但他們這種東拼西湊的做法,耽誤的是自己的一生。

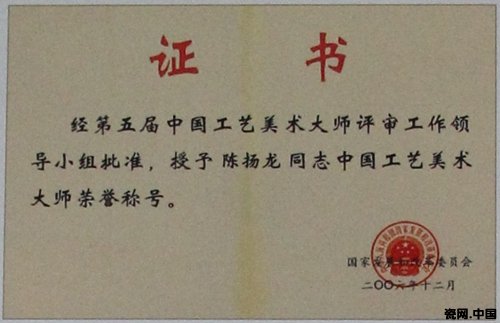

陳揚龍被授予“中國工藝美術大師”榮譽稱號

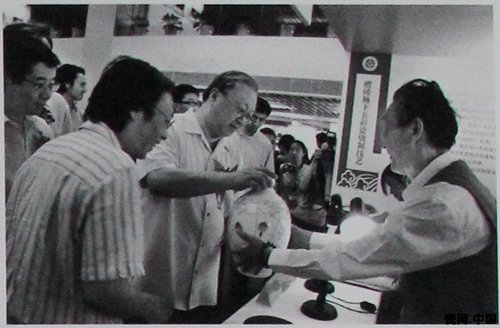

陳揚龍2011年參加文化部舉辦的“薪火傳承非遺展”

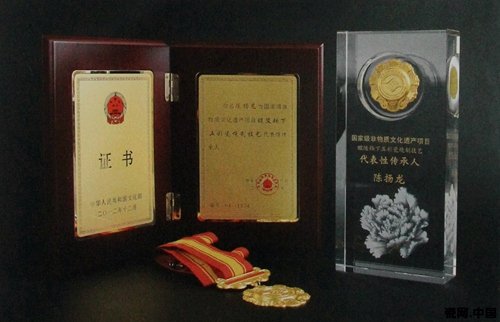

隨著技藝的提高,1986年我被研究所內聘為高級工藝美術師;2006年被評為第五屆“中國工藝美術大師”;2008年被省里授予“省級非物質文化遺產代表性傳承人”,并接受中央電視臺專題采訪;2012年擔任第六屆中國工藝美術大師評委,并獲得文化部授予的“首屆中華非遺傳承人薪傳獎”“國家級非遺項目代表性傳承人”的特殊稱號。盡管獲得了諸多榮譽,我卻時常告誡自己:要沉下去,走出來,不要被名利迷惑。我還是像以前一樣遇到問題不懂就問,經常向同行專家請教。

2012年,陳揚龍獲得的國家非遺傳承人證書、獎牌、獎杯

大師是一個榮譽,一旦向錢看就完了。不管大師還是非大師,最終都是靠作品說話。之前別人最早接觸我們的時候,彼此也不熟悉,也不是看什么“大師”,就是看作品。所以對陶瓷藝術工作者來說,不是看你搞了多少花哨的東西,而是看你搞出來的效果怎么樣,你對陶瓷本身的認識了解有多少,你對陶瓷藝術貢獻了多少,你的這個名聲有沒有足夠的含金量,要考慮自己的藝術貢獻,而不是整天想著來吹噓自己。