較其它古窯口而言,醴陵釉下彩的歷史確實不長,卻也歷經滄桑。醴陵釉下彩早期稱“釉下五彩”,清朝雍正年間醴陵開始燒制粗瓷,泥釉粗糙,色澤灰暗,裝飾簡單,時人稱為“土瓷”。清朝末年至民國初年,醴陵制瓷(白瓷)從粗瓷向細瓷發(fā)展,湖南官立瓷業(yè)學堂設立,開創(chuàng)出前所未有的釉下多彩裝飾工藝,當時只有綠、褚、黑、瑪瑙紅和青花5個顏色,醴陵釉下五彩也因此而得名。釉下五彩瓷可謂難能可貴,瓷藝作品晶瑩淡雅,別具風格。至1915年,醴陵釉下五彩作品《扁豆雙禽瓶》在美國舊金山舉行的巴拿馬太平洋萬國博覽會上獲得金牌獎章,醴陵釉下五彩瓷才得以名揚天下。經歷了20世紀初短短的一二十年發(fā)展后,受多次戰(zhàn)爭影響,釉下五彩生產開始下滑,醴陵百余家瓷廠停產,醴陵瓷業(yè)日漸沒落,釉下五彩工藝瀕臨滅絕。1955年,政府決心重振醴陵瓷業(yè),在毛主席的親自過問下,醴陵成立了湖南省陶瓷研究所。

湖南省陶瓷研究所的成立對研究和恢復醴陵釉下五彩陶瓷生產技藝起到了關鍵性的作用。醴陵釉下彩瓷的發(fā)展,在現(xiàn)代陶瓷基礎工業(yè)原料、釉料、色料的綜合科研與專業(yè)化生產的基礎上,取得了質的飛躍。以湖南省陶瓷研究所為核心,釉下高溫色料的研究成果有:

1.將釉下彩料發(fā)展成為合成基礎顏料,7個色系,25個原色,并可調配成一百余種不同色相的復色彩料,豐富的合成繪料,運用于硬質瓷、長石釉、還原燒成,其燒成范圍寬,可在1200℃一1400℃內呈色穩(wěn)定。目前其高溫釉下多色繪料,在國際同行業(yè)中處于領先地位。

2.釉下彩瓷的瓷質白度高、質硬。利用我國湖南制瓷礦土資源質優(yōu)的條件,以精選石英、長石和稀有球土(世界最優(yōu)質高嶺土)作原料,經1400℃燒成。瓷質的理化指標也是當今白瓷中白度、透明度最高的。

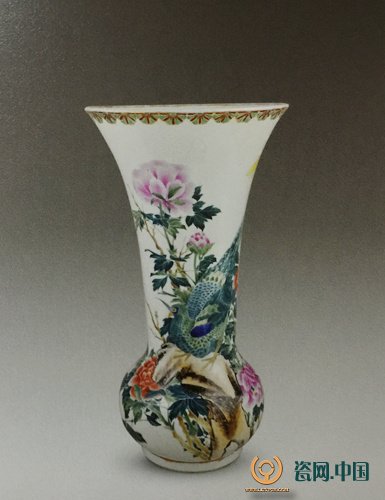

民國時期作品《錦雞牡丹紋鳳尾尊》

醴陵高白瓷高溫釉下彩瓷器是我國傳統(tǒng)硬質瓷在近現(xiàn)代陶瓷發(fā)展中的新成果,為我國獨有,處在世界領先地位。醴陵釉下彩瓷藝術的發(fā)展成熟.帶動了湖南陶瓷產業(yè)的發(fā)展。自20世紀60年代以來,新興的醴陵,被列為中國當代七大陶瓷產區(qū)之一,成為我國南方當代硬質瓷生產發(fā)展中,與景德鎮(zhèn)齊驅的藝術瓷、日用瓷、國家用瓷生產基地。1964年醴陵高白瓷釉下彩藍海棠餐具,于國慶15周年起,入選人民大會堂國宴慶典用瓷。它與1974年周總理主持工程、新北京飯店用瓷——釉下藍牡丹紋餐具,共獲1979年國家經濟建設委員會授予陶瓷行業(yè)的首枚質量金獎。

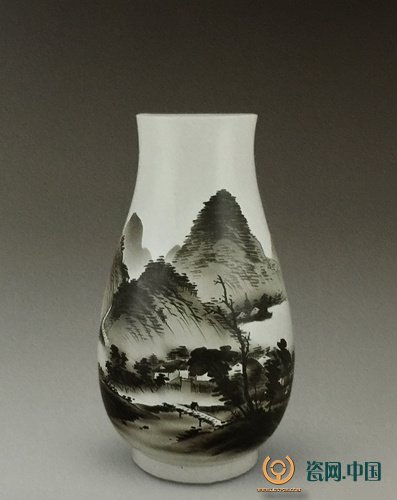

民國時期作品《墨彩山水琵琶尊》

隨著醴陵釉下彩瓷藝術的發(fā)展成熱,自20世紀60年代以來,醴陵群力瓷廠上升為高檔釉下彩瓷國家用瓷廠。湖南省醴陵陶瓷研究所不僅是醴陵釉下彩瓷的科研基地,也是釉下彩瓷藝術的創(chuàng)作中心。陶瓷研究所第一批學徒共有10人,陳揚龍便是其中之一,這10個學徒是嚴格甄選出來的,當時年齡還小。都只是十五六歲的少年,可塑性極強。出身陶瓷世家的陳揚龍,自幼熏陶漸染,耳聞目濡,對陶瓷有著深厚的感情,醴陵一帶民間藝人的陶藝更是給他留下了極深的印象。根據陳揚龍的自述,他一生經歷了學習、研究、創(chuàng)作、傳承幾個階段,20世紀90年代初期才開始形成向己的風格。20世紀50年代末至60年代,是他的學藝期。他15歲進入湖南省陶瓷研究所學習,受業(yè)于當時陶瓷研究所從民間請來的幾位釉下五彩老藝人——吳壽祺、宋成仁、林家湖、肖邦建等,其中吳壽祺是民國初湖南瓷業(yè)學堂的藝徒。他們在釉下五彩的發(fā)展史上功不可沒,起到了承上啟下的作用。宋成仁擅長青花工藝,吳壽祺擅長白描裝飾,鐵線描風格獨特,兩位老師對學徒向來親切、耐心,傳授技藝更是毫無保留,他們的專業(yè)態(tài)度和樸實的生活作風深深地影響到了陳揚龍的人生態(tài)度,尤其在他人生成長的關鍵點上給予了關鍵性的指點,對他以后的藝術道路產生了深刻的影響。由于陳揚龍謙虛好學,善于琢磨,勤于思考,態(tài)度誠懇,幾位老師對他都青睞有加,不僅在技藝方面用心指點,還經常教他做人的道理,幫助他樹立遠大的理想,把他對做陶瓷的熱情轉化為藝術創(chuàng)作的精神動力。一個人的藝術成長,除了家庭的影響、恩師的引導、自身的努力,還離不開一個良好的從藝環(huán)境。湖南省陶瓷研究所成為陳揚龍瓷藝成長的搖籃,研究所的特殊環(huán)境為陳揚龍的學習、研究工作創(chuàng)造了有利條件。陶瓷研究所沒有生產任務,在這里,他可以專心學習、搞研究,為他今后的發(fā)展奠定堅實的基礎。

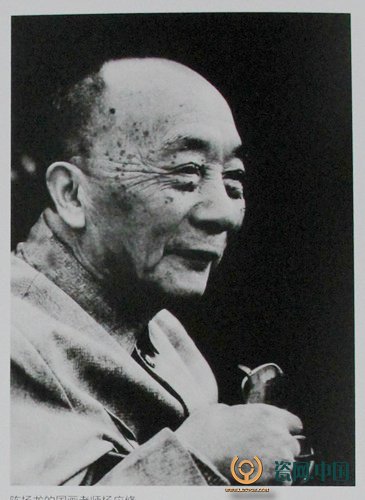

陳揚龍的國畫老師楊應修

陳揚龍家由于開了一個6人的瓷廠,所以被定為工商業(yè),成分不好,在當時很受歧視。這對于幼年的陳揚龍來說。是一件很不幸的事,不僅上學、就業(yè)、婚姻深受影響,在他思想深處也留下了深深的時代烙印。他比同齡人懂事更早,學藝比別人也更加刻苦,他深知唯有學好手藝,將來才有出路。因此他將滿腔熱情都投入到了學習中。在陶瓷研究所,他不僅學會了陶瓷制作的基本知識,還專門學習了繪畫。從臨摹到寫生,他一生都沒有停止創(chuàng)作,他用自己的陶瓷語言表達了他對生活的熱愛,并通過自己的陶瓷語言來體現(xiàn)他對生活的認知。相對于當代那些把國畫、油畫直接搬到瓷器上的陶瓷器上的陶瓷工作者來說。陳揚龍的這種藝術創(chuàng)作精神更值得提倡。

陶瓷制品涉及的方面很多,如器型設計、圖案裝飾、手工拉坯、注漿成型、燒制工藝、顏料配方等等,陳揚龍都做過認真研究,懂得每一項的工作原理及操作技巧。1958年,年僅17歲的陳揚龍被派到群力瓷廠,得到了大生產鍛煉的機會,把所學知識應用到實踐中。20世紀60年代,“抓革命,促生產”的口號,使得生產的任務壓到了一切,批量生產成為當時的主要特色。為了完成生產任務,提高生產效率,陳揚龍在老師的指導下,嘗試“以印代畫”和“以噴代畫”的工藝革新,大大提高了生產率。同時,“龍印底心”的工藝革新給他帶來了“革新能手”的稱號。但陳揚龍并未滿足于此,他深知創(chuàng)新才是藝術的生命力。1960年,他跟隨“中國工藝美術大師”楊應修先生學習國畫,這為他日后的工筆花卉的創(chuàng)作打下了基礎。1963年回到研究所后,陳揚龍開始認真從事藝術創(chuàng)作設計工作,為人民大會堂設計高檔日用瓷及藝術瓷。他設計的“5#”纏枝荷紋餐具,被選為人民大會堂的“便宴餐具”。從畫面設計到瓷器制作的整個過程,磨練了陳揚龍?zhí)沾芍谱鞯恼w把控力。

1963年,經過一番實踐鍛煉后又重新回到陶瓷研究所的陳揚龍經歷了從理論到實踐的檢驗,已經大大開闊了眼界,提高了認識,不但找到了自己的不足之處,也給自己重新定位,繼續(xù)深入探索研究釉下彩的工藝,為以后的藝術創(chuàng)作打下了堅實的基礎。陳揚龍在陶瓷研究所一直工作到退休,這期間他從未放棄過創(chuàng)作。從設計到制作,無不精通,這是一個長期積累的過程,也正是在不斷的實踐鍛煉中他得到了寶貴的經驗。

1973年色標試驗時陳揚龍設計的四色小碟

湖南省陶瓷研究所是一個高水平的研究機構,它的成立不僅僅是為了繼承釉下彩的優(yōu)良傳統(tǒng),承擔培養(yǎng)高級釉下彩工作人員的任務,同時還要為生產設計打樣,進一步加大釉下彩的普及推廣,使釉下彩直接服務于社會。因而,人才培養(yǎng)、藝術研究、瓷器生產三者合一,形成一個良好的學習、研究、生產的教育管理模式,從而打破了中國幾千年以來保守的家族式及師徒式傳承模式,為培養(yǎng)新的釉下五彩技術人才發(fā)揮了關鍵性的作用。當前我們國家一些頗有成就的工藝美術大師很多都受益于這種教育管理模式。陳揚龍從家族式傳承的作坊中走出來,進入到這種開放式的教育環(huán)境中,正是他成才的關鍵所在。與他同時代的鄧文科、易炳萱、熊聲貴、李人中、溫月斌、佘華、唐錫懷、李小年、鄧景淵等人也都在陶瓷研究所學習工作過,如今都成為醴陵瓷業(yè)發(fā)展的骨干力量,對醴陵瓷業(yè)有很大影響。