良好的工作環境有利于科研工作的進行,進入湖南省陶瓷研究所后,陳揚龍就開始了他的科研生涯。在陶瓷研究所,陳揚龍一邊向研究所的老藝人學習裝飾工藝,一邊進行釉下色料的研究,同時還作為技術人員下廠指導,更加系統地掌握了釉下五彩技藝,為他將來的瓷藝創作打下了堅實的基礎。

陳揚龍作品《常春瓶》

多色的釉下五彩是在清末民初的“湖南醴陵瓷業學堂”開始制造高級細瓷的過程中創造出來的,是近代出現的新工藝,隨著無機化學工業的發展,它所使用的彩料,均屬于人工合成顏料。開始色料是從日本輸入,1907年后方正式使用我國自己制造的顏料。這種顏料是用人工提煉的各種金屬氧化物或它們的鹽類配合硅酸鹽礦物在高溫中進行煅燒所制成的,因而它既能耐高溫,又比天然顏料更為絢爛多彩。盡管當時的色料品種有限,色澤也不夠鮮艷,但在100多年前能利用各種金屬氧化物制成高火性的瓷用釉下顏料,并在顏料品種不多的情況下使用釉下裝飾效果呈現出五彩繽紛的面貌,是難能可貴的。湖南省陶瓷研究所成立后,組織人員對釉下彩顏料做了深入探究,先后研究開發了20多種釉下彩顏料。

20世紀60年代中期,陳揚龍作為“精陶試制小組”中的一員,在銅官做技術援助,開始對釉下色料進行初步研究,并將實驗結果直接用于生產精陶,產品投入國際市場。

20世紀70年代,是陳揚龍進行大量科研工作的階段。1970年至1972年,陳揚龍作為技術人員到工廠做技術指導。這期間,他對泥釉的選擇、燒成制度的調整、顏料的配兌等等做了深入細致的研究試驗工作,獲得了寶貴的實踐經驗。這種與實踐直接結合的研究方式大大提高了研究效率,多次下廠的實踐經驗使他深刻認識到釉下高溫色料的呈色是一個極其復雜的過程,掌握各種顏料呈色的內在規律非常必要。

陳揚龍作品《紅梅缽》

1974年至1978年,陳揚龍承擔了輕工部下達“釉下色標”的課題任務,對釉下彩色料進行了一次系統的研究。作為實驗小組中唯一的一位技術人員,它對顏料的研究迥別于其他專門搞顏料研究的同志,對顏料的甄別度比其他人更加敏感。陳揚龍憑著自己豐富的實踐經驗,深入鉆研,搜集當時全省正在使用的顏料在兩種泥(白度高低不同)、6種釉(含鈣、鎂、長石比例不同)、3種窯(圓窯、方窯、隧道窯)中進行試驗,觀察其在各種濃度不同的還原焰中的顯色變化,為釉下高溫色料的豐富及發展作出了巨大的貢獻。

釉下彩顏料的使用與繪畫不同,繪畫所用顏料畫在紙上,效果直接就能看出來。釉下彩則不同,在素燒坯上畫好顏色,看上去是一種效果,經過高溫燒制后顏色可能就發生了變化。比如某些釉下色料,在泥坯上呈茶色,燒出來變成綠色,色相反差很大,有的彩繪上去的顏色深淺看不出也摸不出,完全要憑記憶,而且大多數的色料都會有一定的色相變化,所以燒成后顯現出什么顏色就需要經驗了。當時,在釉下彩領域,研究顏料的人員不懂得顏料在裝飾上的運用,那些只會裝飾工藝的老藝人不懂得制作顏料,因而也無法創新。所以,20世紀70年代,陳揚龍等人對“釉下色標”的研究是相當可貴的,為釉下五彩生產提供了重要的理論參考依據。

1979年,人民大會堂湖南廳陳設更換,瓷器制作這一項工程由醴陵承擔,要求制作成四塊直徑1米的掛盤。在醴陵釉下彩的歷史上,還未出現過如此巨大的作品,難度可想而知。首先,要做的是裝飾設計的征稿。陳揚龍設計的《秋艷》經過層層篩選,脫穎而出,同時入選的還有林家湖的《玉蘭》、鄧文科的《梅花》、群力瓷廠易炳宣的《荷花》,四幅畫組成春、夏、秋、冬四季組畫,并由省有關部門組織湘繡大樓的楊應修、李凱云、袁光海、周壯猶四位畫家繪稿。接著,要解決的就是釉下彩工藝技巧方面的難題了,這個艱巨的任務交由陳揚龍負責。陳揚龍不負眾望,和其他技術人員一起,經過多次試制,解決了顏料與釉而結合的問題。1981年,由陳揚龍設計制作的《秋艷掛盤》陳列于人民大會堂湖南廳,醴陵釉下彩在人民大會堂放出了燦爛的光彩。

由于釉下彩的制作工藝復雜、漫長,研究領域也就涉及到了物理、化學、陶瓷工藝學、文學、美學、以及審美心理學等方方面面。陳揚龍不僅在顏料制作方面有突出貢獻,在其他方面,他也下了不少功夫。

在材料的選擇上,為了使瓷器胎體白潤,他和其他技術人員一起對全醴陵的泥土資源進行認真分析,發現鐵高鋁低,雜質較多,白度不夠,然后就在全國找礦,選擇較好的加以運用,陳揚龍又到工廠配合研究,提出對本土資源進行了改進,利用科學的方法減少含鐵量,使泥料純度提高,瓷質也就變白了。

2009年陳揚龍帶學生在菏澤寫生

在陶瓷制作技藝上,陳揚龍更是孜孜不倦地探索新的技藝。現有的成型工藝中,有手工拉坯、滾壓成型、注漿成型等幾種常用的成型方法,手工拉坯是數千年傳承下來的一種古老的成型方式,它是存轉動的輪盤上,用手工將可塑泥拉制成各種形狀,運用雙手不斷加水拉伸、擠壓、形成毛坯。待毛坯干燥到一定程度時,再在轉輪上進行旋削修整使其達到精坯的要求。這種方法適用于圓形器皿,在制作過程中,有其不可替代的優點也有不可避免的缺點。其不足在于:

1.小件可以一次定型,大件器皿多是數段相接而成,而接口處明顯能感覺到有凸起。

2.手工拉坯由于借旋轉力而成型,閣此一些異型產品就受到局限。

3.泥料內部不均勻,燒成后影響造型的線條美感。

拉坯時要不斷加水,由于坯體拔高是成螺旋式上升,故水和泥的結合成一緊一松狀,即便修坯工藝精湛,但坯體內泥料顆粒分布不均勻,燒成后用手觸摸時仍能感覺到器型表而有凹凸感,從而影響到造型的線條美感,而通過手工制模的注漿成型卻能很好地彌補這個缺陷,制作出的坯體通體均勻。注漿成型是將泥與水約按36%的比例調成泥漿,注入有吸水性的模具內,泥漿被吸去—部分水分后,脫模即得生坯,其缺點是燒成時容易變形。為了保持不變形,很多時候人們會將坯體做厚。為使作品體現材質之美,達到上下均勻又很輕薄,有很好的手感與觀感,陳揚龍對注漿工藝進行了深入的研究,并決心將它提升到一個新的高度,運用到醴陵釉下五彩瓷的高端藝術品中。為此,陳揚龍做了大量的研究實驗。實驗中,對模具的原材料——石膏嚴格選料,保證以手工來完成模具的質量。在泥漿方面,不同器型采用不同濃度的泥漿,嚴格控制泥水結合的發酵期及陳腐期,合理使用腐植酸鈉與玻璃水,充分攪拌以保持泥漿流動性;出漿采用旋轉式甩出的方式保證坯體內面的光潔度,控制留漿時間來確保坯體的厚薄度;采用自然干燥防止變形等等。通過一系列的研究,不斷克服困難,陳揚龍最終實現了釉下五彩“類玉”的藝術追求。

從理論上講,利用注漿成型工藝可以批量生產,但由于醴陵釉下彩的特點,一是彩繪工藝復雜,需要人工手繪,且多次渲染,耗時耗力,每一件的繪制效果都不會完全相同;二是經高溫燒制后,生成率極低,所以并不像人們想象的那樣,一次可以做出很多件。一件坯體成型后經過專業技術人員的精心繪制,反復燒制,最終能夠燒制成功且完美無瑕的也寥寥無幾,且每一件作品經窯變后產生的效果也不盡相同。比如作品《小菖蘭》,因器型復雜,多次燒制均未成功,后經多方分析原因,反復改進,才得以解決。

釉下五彩《小菖蘭》

作品《小菖蘭瓶》高38厘米,直徑28厘米,坯體厚度0.7毫米,僅重700克。陳揚龍運用“薄施淡染”等技法,豐富和增強了畫面的主體感和層次感。作品色彩明麗、畫面生動,蘭葉的線條健美俊秀,富于變化,似乎這蘭花在微風中輕輕的搖擺,給人以遐想。花瓶胎薄、色白,歷經1400℃高溫燒制而成,彰顯了薄如紙、白如玉、聲如磬、明如鏡的效果。花紋透過釉層溢于瓷表,玲瓏剔透,晶瑩潤澤。整個作品給人以寧靜且有韻致之感,如同品嘗一杯清香的綠茶,沁人心脾,堪稱為注漿成型工藝的成功典范。

20世紀80年代,隨著我國改革開放的深入發展,傳統工藝美術事業的發展進入了一個嶄新的階段。中國傳統工藝美術精品也陸續走出國門,在世界各地區舉辦的文化博覽會和經貿展覽中紛紛獲獎,為國家贏得了榮譽,1983年至1987年間,是陳揚龍個人藝術探索的第二階段,成果顯著。1984年,陳揚龍設計創作的《雙雞圖案寶蓮瓶》《長頸黑釉金地仿古瓶>《鳥語花香瓶》赴日本及港澳地區展出。1989年,《黑釉山水掛盤》陂全國人民代表大會常務委會選為禮品瓷。

同年,陳揚龍應邀出訪新加坡進行陶瓷文化藝術交流,展出作品《高肩芙蓉瓶》《高肩荷花瓶》《瓜葉菊瓶》《辛夷瓶》《白梅瓶》。

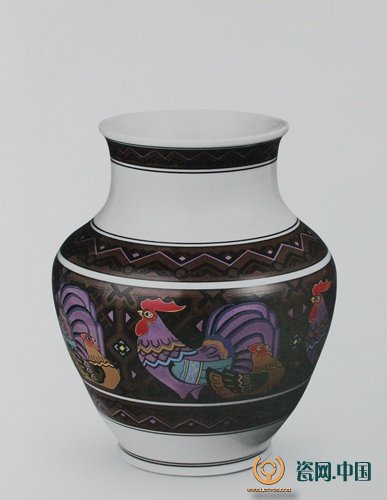

1984年作品《雙雞圖案寶蓮瓶》

在此期間,陳揚龍開始潛心研究“薄施淡染”技法,此技法的形成與他長期的研究探索和實驗總結也是分不開的,為他日后的藝術創作奠定了深厚的基礎,21世紀初,隨著“簿施淡染”技法的逐漸成熟,陳揚龍從眾多釉下彩名家中脫穎而出,他的科研成果給醴陵釉下彩增添了新的光彩。