青釉碗口徑22.4cm底徑6.9cm高10.9cm敞口,斜弧腹,小圈足。青釉,釉面有冰裂紋開片。墊燒。

青灰釉碗口徑22.8cm底徑6.7cm高10.8cm口微斂,斜弧腹,小圈足徽外撇。青釉泛灰,有較強的玻璃質(zhì)感,釉面有網(wǎng)狀開片。

花口菊線紋碗口徑24.4cm底徑7.8cm高11.6cm花口、弧腹、小圈足。器腹呈菊線狀,與花口相對應(yīng)。青釉,釉面瑩亮,釉面布滿網(wǎng)格狀開片。墊燒。

鈞瓷扣銀邊碗口徑13.7cm底徑4.5cm高8cm口微斂,斜弧腹,小圈足。口原施銀扣,已剝落。天藍(lán)色釉,釉面光亮,勻凈細(xì)膩,通體冰裂紋開片。墊燒。

青釉碗口徑19cm底徑5.5cm高8.8cm敞口,斜弧腹,小圈足。青釉泛灰,有較強的玻璃質(zhì)感,通體冰裂紋開片,口沿釉薄處呈醬褐色。墊燒。

鈞瓷葡萄紫斑碗口徑8.6cm底徑2.9cm高6cm器型較小。斂口,弧腹,小圈足。葡萄紫色釉,部分泛藍(lán),釉面光亮,勻凈細(xì)潤,口沿釉薄處呈淺褐色。墊燒。

青釉侈口碗口徑13.6cm底徑3.8cm高6.1cm尖唇,侈口,斜弧腹,小圈足。青釉泛灰,有較強的玻璃質(zhì)感,通體冰裂紋開片,墊燒。

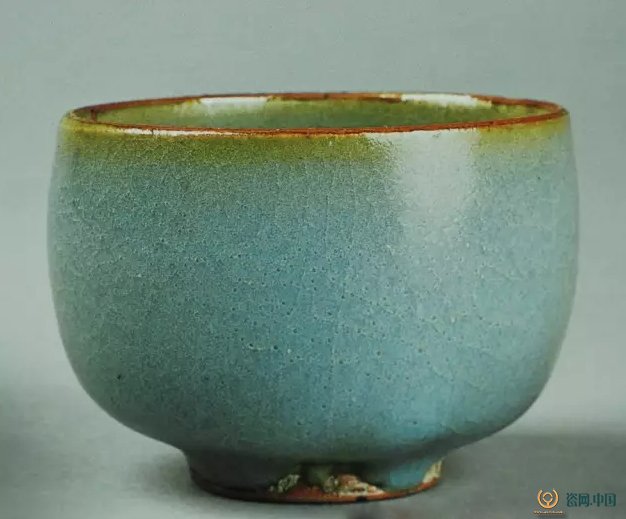

鈞瓷碗口徑11.2cm底徑4.1cm高4.6cm敞口,斜弧腹,小圈足。天藍(lán)色釉,釉面光亮,勻凈細(xì)膩,通體細(xì)小冰裂紋開片,口沿和器身釉薄處呈淺褐色。墊燒。

青瓷小碗口徑8.5cm底徑3.1cm高4.7cm器型較小。尖唇,口微斂,弧腹,小圈足。青釉綠中泛灰,有較強的玻璃質(zhì)感,口沿釉薄處呈淺褐色。墊燒。

滿釉支燒板沿盤口徑17.8cm底徑9.5cm板沿寬3.1cm高3.1cm寬平板沿,外沿凸棱一周,淺弧腹,大平底,圈足。天青色釉,釉面瑩亮,光潔細(xì)潤,口沿釉薄處呈淺褐色。滿釉支燒。

板沿盤口徑18.2cm底徑10.7cm板沿寬3.1cm高3.3cm寬板沿,略內(nèi)斜,外沿淺凸棱一周,矮弧腹,大平底,圈足。天青釉泛藍(lán),釉面光亮,勻凈細(xì)膩,有冰裂紋開片,口沿釉薄處呈淺褐色。滿釉支燒。同時出土的盤、碗器類,除板沿盤為滿釉支燒外,其余足端無釉,皆為墊燒。

鈞瓷盤口徑16.6cm底徑5.3cm高3.8cm尖唇,敞口,斜弧腹,平底,小圈足。天青色釉,釉面瑩潤,通體冰裂紋開片,口沿釉薄處呈淺褐色。墊燒。

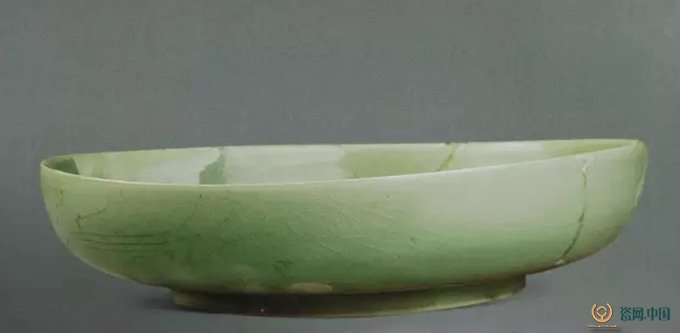

青瓷盤口徑15cm底徑4.8cm高2.9cm尖唇,敞口,折壁淺腹,平底,小圈足。青釉泛綠,釉面瑩潤。墊燒。

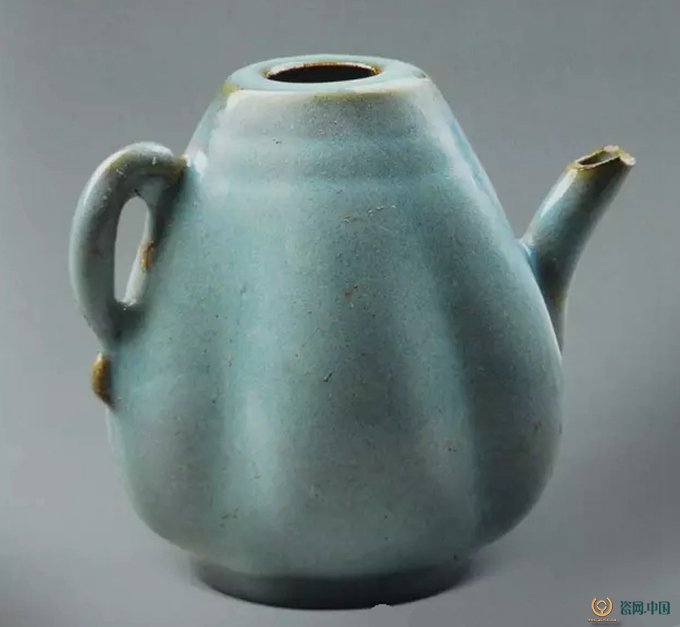

鈞瓷執(zhí)壺口徑2.2cm底徑4.9cm高10cm圓唇,溜肩,鼓腹,下腹向底緩收,平底,圈足。腹部一側(cè)有流,流口微殘,肩部有一對應(yīng)執(zhí)柄。天青色釉,釉面光亮,勻凈細(xì)膩。

鈞瓷蓋、盞、托 通高7.8cm蓋為平沿,頂部下凹,內(nèi)唇翹起,形成子口與盞扣合。盞為敞口,弧腹,平底,小圈足。托為寬平板沿,斜弧腹,平底,圈足。蓋、盞、托皆為天青色釉,釉面光亮,勻凈細(xì)膩,通體冰裂紋開片,口沿釉薄處呈淺褐色。墊燒。

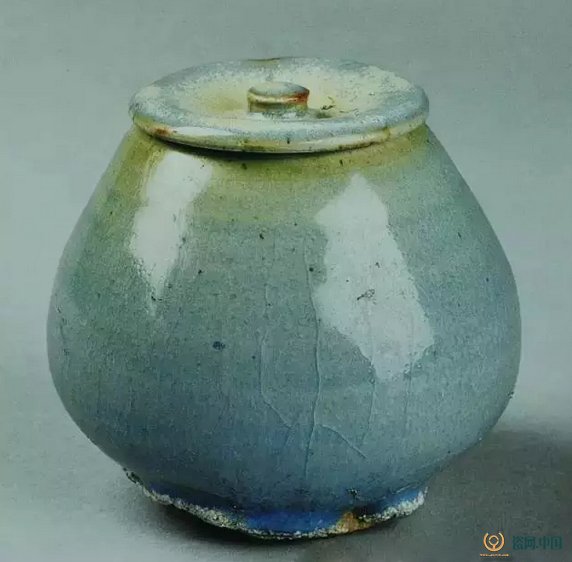

鈞瓷蓋罐 底徑5.2cm高9.3cm蓋為平沿,頂部下凹,中有一握紐,內(nèi)唇翹起,形成子口,與罐身扣合。罐為斂口,深腹外鼓,下腹向底緩收,平底,圈足。天青釉泛藍(lán),釉面有較強玻璃質(zhì)感,通體冰裂紋大開片。墊燒。

鈞瓷盞口徑7cm底徑3.6cm高5.4cm敞口,弧腹,平底,圈足。青釉泛紫,釉面瑩潤,滿布細(xì)密冰裂紋開片,口沿呈淺褐色,部分露胎。墊燒。

青瓷三足爐外口徑10.3cm內(nèi)口徑8cm殘高7.6cm寬折沿,略內(nèi)斜,外沿突棱一周,短頸,圓鼓腹,外附三個錐狀足,圜底,底心挖一圓凹坑。青釉泛綠,釉面有玻璃質(zhì)感,通體冰裂紋開片。

青釉支燒盤口徑24.2cm底徑13.8cm高5.6cm敞口,弧腹,圈足。底部有5個小米粒狀支釘痕。青釉泛綠,釉面布滿冰裂紋開片。汝窯敞口圈足盤的圈足多以外撇為主。

鈞瓷匜口徑16.7cm高7cm尖唇,敞口,斜弧腹,平底,內(nèi)凹足。口沿外附槽形流,流下附環(huán)。天青色釉,釉面光亮,勻凈細(xì)膩,釉面布滿組密網(wǎng)格狀開片,口沿釉薄處呈淺褐色。造型精致。

青釉盤口徑17.8cm底徑10.8cm高4.1cm尖唇,敞口,斜弧腹,平底,圈足。釉色青綠泛灰白,釉面侵蝕較嚴(yán)重。墊燒。

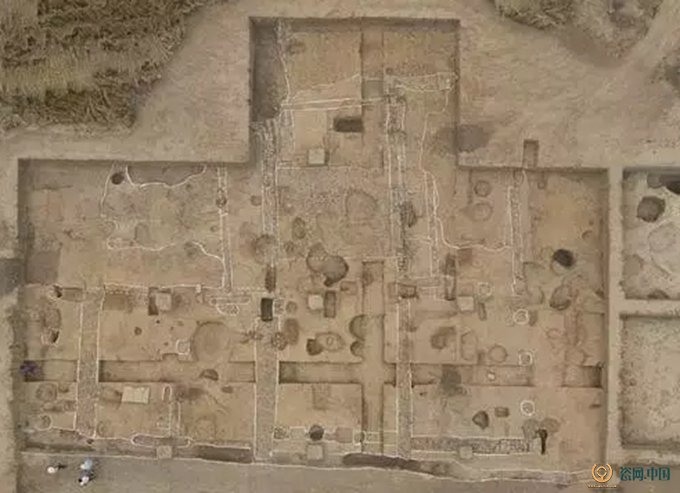

2006年5月至2008年10月,河南省文物考古研究所會同平頂山市文物局和葉縣文化局組建考古隊,對葉縣文集遺址被南水北調(diào)主干渠占壓部分進(jìn)行考古發(fā)掘。葉縣文集遺址位于河南省葉縣常村鄉(xiāng)文集村及其西南地,遺址大體可分為東部和西部,其東北部為新石器時代的仰韶至龍山文化遺址,西南部主要為金元時期的遺址。南水北調(diào)中線工程的主干渠自南而北縱貫金元遺址的中東部。由于該遺址的遺存十分豐富,在原計劃8000平方米的基礎(chǔ)上,又?jǐn)U挖了3000多平方米,實際發(fā)掘面積達(dá)11300平方米。

遺址文化層堆積較厚,平均深度近2米。遺址幾乎是不間斷地前后縱跨唐、宋、金、元、明,尤以金代遺跡和遺物最為豐富。就各地層之間相互疊壓的關(guān)系來看,該遺址從下至上也就是從早到晚可分為以下不同的時期:第一個時期為唐代早期,只有少數(shù)幾個灰坑與灰溝,推測當(dāng)時這里可能只是作為農(nóng)業(yè)耕地使用,個別灰溝可能是排水設(shè)施。第二個時期大約在唐代后期至北宋時期,遺址上出現(xiàn)大面積的硬土踩踏面,估計是一處廣場類性質(zhì)的大型活動場所,但遺跡與遺物發(fā)現(xiàn)不多,第三個時期大約在北宋末年至金代早期,遺址上首先出現(xiàn)了大范圍的堆積很厚的夯得很堅實的青褐色墊土層,顯然這應(yīng)是某一個經(jīng)過統(tǒng)一規(guī)劃的大型基本建設(shè)工程項目的地基。緊接著遺址上出現(xiàn)了一些排列不很規(guī)則的柱洞,顯然屬于較為簡易的草棚式房屋,當(dāng)然也有一些用青磚砌成的房屋。與此同時,還出現(xiàn)了很多的火膛、火池、地灶、水井與窖藏坑。第四個時期為金代中晚期,遺址中出現(xiàn)有4個范圍不等、土色不一的、幾乎連成一片的大面積墊土層,我們稱之為建筑基址。在這塊較大范圍的建筑基址西半部,有大片的排房式建筑物,第五個時期是金代末期至元代早中期,是遺址中最后一次大規(guī)模建筑時期。房屋基址同樣也是在一個較大范圍的墊土層(即建筑基址)之上建筑起來的。只不過是其建筑方式與此前不同,皆采用大塊河卵石作為墻基的基礎(chǔ)與柱礎(chǔ),建筑規(guī)模更大、更宏偉。此后隨著這些房屋的廢棄,該遺址也就衰落了。第六個時期大約為元末明初,遺址范圍縮小,退縮到金元時期遺址東北部的一個角落,土要是一些用河卵石堆砌成墻體的房屋基址與庭院式的圍墻。它的廢棄即標(biāo)志著該遺址的終結(jié)。

文集遺址共發(fā)現(xiàn)各類遺跡1470多個,計有大型建筑基址7處、房基50多座、灰坑1100多個、窖藏坑10多個、灰溝20多條、道路3條、地灶80多個、火池100多個、磚池60多個、水井14眼、地道1處、墓葬4座。其中最為重要的遺跡是5座保存較好的較大型房基、4個存留瓷器數(shù)量較多的窖藏坑和1個埋藏有一大缸銅錢幣的窖藏坑。絕大多數(shù)遺跡都位于金代至元代初年的文化層之間。

就文集遺址的整體布局來看,它是以一條從唐代后期開始使用的,自西向東橫貫遺址中部的東西向道路為中軸,所有其他遺跡分別沿街道的南北兩側(cè)依次排列,然后再向南北方向縱深展開的。這條道路在發(fā)掘區(qū)的中部呈慢弧形折轉(zhuǎn)向東北方向,并且在轉(zhuǎn)彎處向南分出一個叉道。由于此遺址位于汝河北岸的二級臺地上,所以這個叉道很有可能是通向河邊碼頭的通道。此叉道向南約30米是河邊的斷崖。

所有房屋基址大都是沿著街道兩旁而建。由于年代的差異其建筑形式也大不相同,從早到晚大致可分為單間式、簡易草棚式、連間排房式和庭院式。最早的單間式建筑物屬于唐代至五代時期,現(xiàn)僅發(fā)現(xiàn)2座。稍早的草棚式建筑物屬于金代初期,位于道路的兩側(cè),甚至是在道路上.殘留的遺跡大多是一些柱洞。稍晚的房屋屬于金代早中期,是一種磚砌的連間排房式建筑,或三四間或七八間相連在一起。大都用青磚埋在墻基槽溝作基礎(chǔ),墻體或用青磚與土坯砌成,或在墻基槽內(nèi)豎立多根木柱,后用夯土填實基槽,即所謂木骨墻。最晚的一組房屋基址屬于金代末期至元代初期,是一種庭院式建筑,用大型河卵石作為墻基與柱礎(chǔ),柱礎(chǔ)坑為圓形或方形,口部直徑或邊長均約1米。其北面為主房,東西各有廂房,院落后面另有一些附屬性小型房屋。其東西總長22.15米,南北寬約20米。這一院落氣勢宏大,地基范圍寬廣,用石很多,平整細(xì)致,深厚結(jié)實,決非以一般平民之力所能建造。從周邊灰坑出土大量的磚瓦殘片可以看出,這些房屋除大量的茅草房外,至少有一部分為瓦頂房。

窖藏坑位于房屋基址之內(nèi)或其附近,大多是口小底大的豎穴圓形坑,并有少數(shù)為方形坑,還有一種帶有地道式洞室。在眾多的窖藏坑中,有4個坑出土瓷器達(dá)90余件,連同鐵器、陶器在內(nèi)計有100多件。有一個銅錢窖藏坑內(nèi)出土滿滿一大缸銅錢,估計有800多公斤,絕大多數(shù)是北宋銅錢,也有南宋與金代銅錢。其他的一些窖藏坑或多或少地出土一些瓷器、銅錢幣或鐵鋤、鐵鏊、鐵桶箍等器物。在這批窖藏坑所出瓷器中,尤其以3件套保存完好的配有盞托、盞碗與盞蓋的茶盞更為引入注目。這批窖藏坑的年代大都屬于金代,最晚可能遲至元代初期。

水井有土壁井和磚壁井,井內(nèi)大都有較多的瓷器殘片,不少尚可復(fù)原。地灶或用土坯砌成,或就地挖坑修整而成,灶門朝向各不相同,房屋內(nèi)外的陶水缸或陶盆,為固定其位置大都深陷于居住面以下的那個為其量身定制的凹坑里邊。遺址內(nèi)發(fā)現(xiàn)不少儲錢陶罐,有的被埋在居住面下的一個小坑里。居住區(qū)內(nèi)有很多呈六邊形或正方形的磚砌小池與圓窩形小池,有的里面還盛有褐色或灰白色草木灰跡,它們可能是用來放置鍋或其他器物的案子或座坑,有時或用來作為保持鍋內(nèi)飯食溫度的火膛。

出土遺物單就現(xiàn)階段復(fù)原情況看,已發(fā)現(xiàn)完整或較完整的器物2300余件。以其質(zhì)地的不同,可分為陶、瓷、三彩、鐵、銅、銀、玉和石。其中瓷器數(shù)量最多,大都是生活用器皿。以釉色的不同,可分為白、黑、青、鈞、醬色五種,其中白瓷占絕大多數(shù),黑瓷、醬釉色瓷次之,青瓷與鈞瓷數(shù)量較少。據(jù)不完全統(tǒng)計,瓷器的器型計有碗、盤、缽、盞、盂、瓶、燈、執(zhí)壺、尊、盆、缸等器皿類物。此外還有瓷俑、絞胎球、玩具等。就其裝飾技法來看,計有模印、刻劃和繪花,裝飾花紋的種類計有三彩、白地黑花、紅綠彩和青花。比較典型的瓷器品種有白釉瓜棱盂、葵口碗、菊瓣紋碗、斗笠碗、黑釉凸黃線執(zhí)壺、三彩枕與燈、白地黑花碗與盆等。在幾個金代的大灰坑里,有不少白瓷碗的圈足內(nèi)墨書有姓氏或人名,推測可能是使用者的姓或名,此外,在一件碗內(nèi)底部還發(fā)現(xiàn)有“都務(wù)”、“都”等字樣的墨書題款。這些記載可能與本遺址在某一時期的用途密切相關(guān)。

從遺址出土的瓦當(dāng)與大型吻獸類房屋構(gòu)件、大量的民用瓷器與少量較為高檔的瓷器,較為集中的大型地灶與火池,相對集中的銅錢幣與瓷器窖藏坑,以及較多的圍棋子、骰子等與娛樂活動相關(guān)的玩具來看,這里顯然不是一般意義上的村落遺址。

綜合多方面因素,考古人員認(rèn)為文集遺址應(yīng)是自唐代延續(xù)至元代的、在金代發(fā)展為較大規(guī)模的民間商品流通、交易場所----集鎮(zhèn)一類的遺存。遺址中較為清晰而明確的地層關(guān)系和豐富的遺跡、遺物,為研究這一地區(qū)唐代至明代的歷史文化面貌,尤其是金、元時期民間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來、文化交流、社會生活諸方面的發(fā)展?fàn)顩r提供了一批珍貴的資料。

以上所選器物,是參加保利博物館展覽的部分瓷器,按考古報告,全部定為金代器物。