元代隨著國內外貿易的發展需要,中國瓷業較宋代又有了更大的進步,景德鎮窯成功地燒制出青花瓷器。青花瓷的普遍出現和趨于成熟,產銷興旺,元人蔣祁著《陶計略》(記元代景德鎮瓷業情況的唯一書籍)中記述:“窯火既歇,商爭取售,而上者擇焉,謂之撿窯。交易之際,牙儈主之,運器入河,肩夫執券,次第件具,以憑商籌,謂之非子。”

元青花瓷以景德鎮為代表,其制作精美而傳世極少,故而異常珍貴,根據時間大致分為延期、至正期和元末期三個階段,其中又以“至正型”為最佳。

元青花瓷開辟了由素瓷向彩瓷過渡的新時代,其富麗雄渾、畫風豪放,繪畫層次繁多,與中華民族傳統的審美情趣大相徑庭,實在是中國陶瓷史上的一朵奇葩,同時也使景德鎮一躍成為中世紀世界制瓷業的中心。

胎體

景德鎮瓷用料有一個漸變的過程。唐五代時,瓷胎由單一的瓷石構成,宋末元初起,發明了瓷石摻合高嶺土的二元配方,有些原料中高嶺土達20%。二元配方使瓷胎中三氧化二鋁的含量得以提高,這樣能最大限度地減少瓷胎在高溫條件下的變形,保證了大件器物的制造,同時提高了燒制溫度,使瓷化程度增加。在此基礎上,景德鎮燒出了體型巨大的青花器,有直徑近60厘米的大盤和高達70厘米的大瓶。

元代青花瓷的制瓷原料就采用了瓷土加高嶺土的“二元配方”。其胎料主要有兩類:一類用進口青花瓷,胎骨較白,稍含灰,手感沉重,致密堅硬;另一類用國產土青料,胎骨灰白,胎體手感輕。元末有些青花小器胎色土黃,較粗松,用國產青料。

從元大件器物底部或殘器斷面,可觀察到其胎色不夠潔白,胎質較粗并有細小的氣孔(或稱砂眼)。元青花瓷雖然胎內增加了氧化鋁的成分,提高了燒成溫度,但是瓷化程度還是不如清代瓷器胎體細膩。元瓷制作時胎泥淘練不夠精細,多數器物底部露胎不施釉,采用墊砂支燒方法,燒成后即形成所謂的砂底。砂底的邊緣常出現粘砂或鐵質斑點,少量器物由于胎土內含有鐵質,在器物露胎部位紅燒結呈氧化鐵紅色,俗稱“火石紅”。碗、高足杯等小件器物則一般不見窯紅,大罐、大瓶等大件器物的蓋里面雖露胎,但不見窯紅。也有些盤底上留有工匠有意涂刷的較淺淡的鐵紅色砂底,并帶有輪旋的旋紋痕跡。

元代景德鎮瓶、罐之類器型,采用分段制胎,然后再用胎泥粘合而成,粘接處器表往往突起,給人以不平之感,外壁接痕經打磨,但內壁接痕仍清晰可見,器物頸部內側略加切削,內壁均不修削,所以在器里的底、腹、口等處胎體接痕表現明顯。一般器物的足邊不規整,有彎曲現象,說明元代制胎時不講究修坯,因此顯得成型工藝較粗糙。但小型器物也有精致者,胎質顯得潔白細膩。削足處理方法常見底足足端外墻斜削一刀,大器足底寬厚多為挖足,挖足有深有淺。器物圈足不十分整齊,呈彎曲狀。器底可見螺旋狀的切削痕,大瓶、大罐的底部旋削紋較粗、較疏,盤和碗的切削痕較細、較密。底部和圈足內外粘有窯砂,有些已熔入釉中。高足杯的高足與杯身以泥漿拼接,交接處可以看見黃色或漿色擠壓泥漿,杯把足端的圈足厚薄不一。子扣套合結構的蓋,采用子扣與器蓋先成型后粘接工藝,蓋上能清晰地看見接痕。碗的底部胎體較厚重,足內露胎,中心微微突起,俗稱“臍”狀,實為拉坯痕跡。瓶、罐等大型器物底部中心處常見一內凹的圓點,在燒制大器時,為防止塌底,需在底部中心或稍偏處放一個用耐火土做成的圓餅或圓圈作支點,圓點就是由此形成的。大罐底部多為寬圈足,不規整,有的底中心有較淺的螺紋痕跡,一般大件器物胎體厚重,但重量適中,如超重或超薄都值得考慮。

釉層

元青花胎土二元配方的使用提高了燒成溫度,這樣就能相應地改變釉的配方。

景德鎮瓷釉歷來是用釉果摻以釉灰配制而成,釉果是一種風化較淺的瓷石,主要成分是石灰石,煅燒后含氧化鈣達90%左右,唐宋時,景德鎮瓷前采用釉果摻入釉灰配制。釉果的主要成分是二氧化硅和三氧化鋁,釉灰的主要成分是石灰石。元代時增加了釉果成分而減少了釉灰成分,這樣,釉層的三氧化二鋁增加而氧化鈣減少,改變了釉面狀態,使釉層厚度可以增加,釉表光澤柔和。用高倍放大鏡觀察部分標本的釉層,在密布的霧狀小氣泡中散落著大氣泡,無中等氣泡過渡。同期的青白釉和樞府釉并無這種情況。,明初青花瓷釉面也見氣泡,但是大、中、小氣泡混雜,與元青花唯見大、小兩類氣泡的分布不同。有些器物釉表面有橘皮紋或棕眼。

對景德鎮宋元湖田窯標本測試發現,元代釉中氧化鈣的含量從宋代的15%左右減少到8%~9%,而鉀、鈉等含量從宋代的3%左右增至6%左右。成分的變化使釉的燒成溫度提高,也使釉的濃度增高。因燒制的溫度不同,釉面的顯色也向相應地改變了。

元青花的釉面先后有三種:

(一)影青釉

又稱青白釉,在元代早中期青花上使用,用國產青料。元末青花瓷的青白釉是影青釉的衍生物,與元代早中期青花的影青釉或青白釉有所區別。釉面泛灰或泛黃,釉層光澤較強,或為亞光,除了燒成技術欠缺外,還與釉層中釉灰比例較高有關。元代青花瓷施青白釉,瑩潤透明,胎骨表面上能看到細密的皮殼層,釉面不光滑,用手握摸有凹凸不平感。器身胎釉微閃青藍,溫潤中略顯淡藍,除足圈顯水綠色外,器身胎釉往往顯出淡牙黃色,有時顯出乳濁白色,它的顯色會隨空氣中的濕度、溫度的變化而微顯不同。元期青花瓶、罐類,斜光透過胎釉會略顯出無規則的米白色絲線條紋,也稱釉紋飾。元期釉下青花上無氣泡,溫度偏高時胎釉顯干,但有時會出現微弱冒汗現象。

元期釉面的顯色似有活性之感。

(二)白釉

從14世紀中至正年間開始使用,用進口青料。釉面白中泛青,釉色瑩潤透亮,光潔滋潤,積釉處顯鴨蛋青色,釉色亮度時常會有閃動感,足圈釉面顯出淡淡的水綠色。具有恰到好處的透明度、光亮度和色澤,能更好地襯托青花的表現力。

(三)卵白釉

元末青花上開始使用,釉層乳濁,用國產青料,多小型器,以高足杯、碗、缽、小罐類居多,這些器物的外圈往往留下浸釉時手抓留下的指痕。元青花除玉壺春瓶器物外,底部一般無釉。底部露胎的有大小,形狀不一的釉斑。高足杯的高足內側近底處有一圈寬窄不等的釉痕。梅瓶等細身類瓶內側口沿下素胎。大罐內壁以蕩釉法施釉。器蓋內側素胎,淺土黃色,見細微釉斑。元青花器體釉面基本較平,大型琢器在胎體的粘接處釉面微微凸起,器里口部釉厚薄不勻,釉薄處顯米黃色。從殘器看,瓶的頸部以下器腹內無釉,瓶、罐的底部或高足杯、碗的足內常見一塊塊的釉斑,每塊釉斑周圍或足邊及縮釉處都呈現出淺色的火石紅邊線。器物口邊有的有毛邊現象(即小氣泡破裂狀)。器表有的釉面有縮釉現象,不嚴重,屬于少數現象。釉面手感溫潤如玉,光感柔和不刺目,加過于光亮或有較強的光亮點,則值得考慮。

青料

元青花瓷器總體分兩種色調:一種呈灰藍色,較淺淡;一種是深藍色,較艷麗。傳統概念中,呈色灰藍者為國產料,呈藍艷者為進口料。進口青料用于大型、中型或小型元青花上,國產鈷料僅用于中、小型器。

(一)進口鈷料

進口鈷料,即蘇麻離青,元代進口鈷料的成分是底錳、高鐵,含硫和砷,無銅和鎳,與唐宋青花、明青花的青料成分都有區別,所繪青花紋飾呈色濃艷深沉,并帶有紫褐色或黑褐色較光潤的斑點,有的黑褐色斑點顯現出“錫光”。“錫光”是在黑褐色斑點中出現的一種自然光澤,并有凹凸感,是由于青花原料在高溫燒制過程中與釉熔化時依窯內氣氛而起的變化。現代仿制的元青花中也有“錫光”出現,但觀察仿品的“錫光”仿佛是一塊銀灰色片貼敷于藍黑色斑點之上,有的斑點較密集,給人僵硬之感。

另外,蘇麻離青呈色有如下特征:

一是呈鮮麗的靛青色,略含程度不同的紫色,有些呈非常幽雅的紫羅蘭色。

二是有濃淡色階,勾勒線條較深,填色青料較淺。青料積聚處有藍黑色或藍褐色斑點,釉面下凹并亞光。

三是青料都較細勻,線條邊緣稍有暈化。有些呈色濃重,有放射狀流散,見藍黑色結晶或結晶線,應為青料顆粒較粗所致。明初永樂、宣德青花上也有類似現象。

(二)國產青料

元青花所使用國產青料,其成分為高錳、高鋁的,與同時的進口料差別很大,所描繪的青花紋飾呈色藍灰或藍黑,見濃淡色階,青料積聚處有藍褐色或黃褐色斑點,黑褐色的斑點較少,如含錳過高時青花紋飾呈色為藍中微微泛紅,釉下面凹并亞光。

無論是國產料還是進口料,整體畫面青花紋飾色調都受窯影響存在深淺不一的變化,但用放大鏡觀察,給人一種清澈沉之感。細看青花呈色,它是“活”的,在濃艷之處有鮮活的“流動狀”。

造型

元青花瓷造型獨具特色。從制作工藝上看,此時出現了胎體厚重的巨大形體,如大罐、大瓶、大盤、大碗等。但也有精細之作,如胎體輕薄的高足碗、高足杯、高足盤等。在元代社會,青花瓷還沒有成為宮廷或人們日常生活的必需品,除酒具、明器外,主要產品是對外輸出,因此元青花瓷的造型有一定特殊性,其原因乃是為了滿足不同的地域、不同生活習慣使用者的需要。如大罐、大瓶、大盤、大碗是為了適應伊斯蘭國家廣大穆斯林席地而坐、一起吃飯的習慣而特別生產的大型飲食器皿。而元時生產的小型器皿如小罐、小瓶、小壺則多銷往菲律賓。根據考古資料可知,許多小件元青花瓷都是當年為滿足東南亞人陪葬需要而制作的外銷商品。除了外銷,元青花生產者對內為了符合元代社會生活習俗,還生產了中小型瓶、爐、筆山、高足碗、連座器等,大體可綜合為五大類。

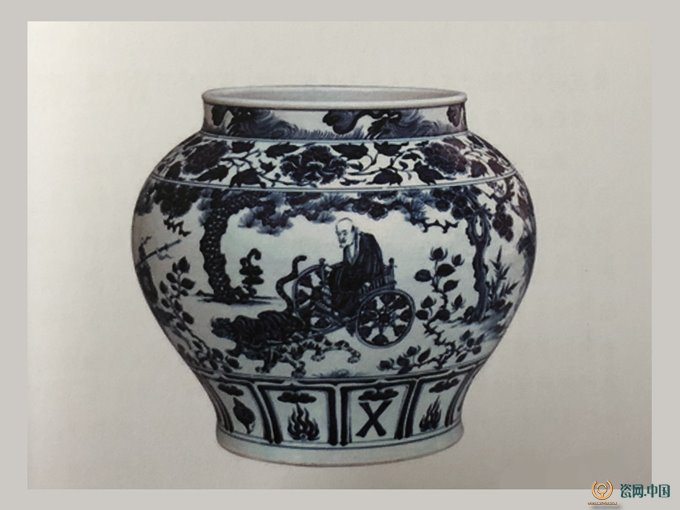

罐類:大罐,包括高形、矮形、八棱形3種,連蓋通常可高達60厘米以上。小罐,包括斂口四系方形、撇口雙系瓜棱形、唇口雙系鼓腹式、唇口溜肩圓腹雙系式等,體高一般為7-8厘米;還有鼓式蓋罐。八棱器為元時創新品種。

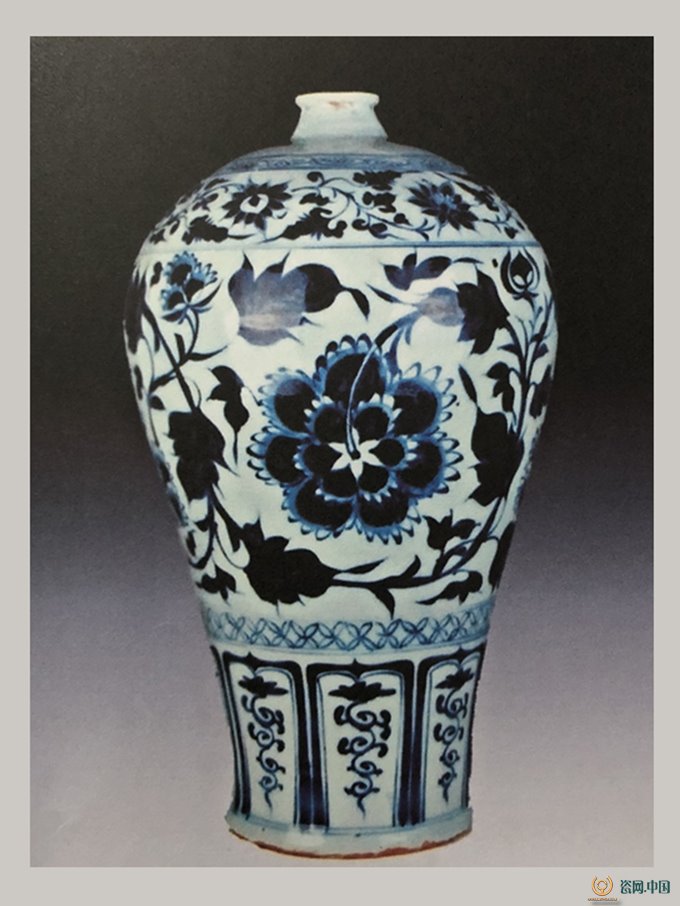

瓶類:有梅瓶、玉壺春瓶、蒜頭瓶、獸耳瓶、戟耳瓶,另有富于時代特色的四系扁瓶及塔式蓋瓶等,其中以梅瓶、玉壺春瓶多見。梅瓶附蓋,蓋內有一管狀子口,與瓶口牢牢套住。

壺類:見于著錄的主要有3種,分別是鳳流壺、梨式壺、執壺等,均制作精巧。

碗類:大致分兩種:一種為高足碗(有敞口、斂口);一種為大碗,口徑達40厘米以上。高足杯體型較小,高僅為10厘米左右,又有靶杯之稱。大碗口徑一般都在30厘米以上。

盤類:有大盤(口徑45厘米以上)、中盤(口徑一般為30厘米左右)、小盤(口徑15厘米左右)。折沿花口形多見。

此外,還有鼎、水盂、香爐、觀音等,其中以高足杯、玉壺春、罐、梅瓶和大盤五種造型為最多。

總之,元青花瓷器造型既有恢弘雄偉的大器,又有秀美靈巧的小器,不論何種造型均形態優美,古樸端莊。

裝飾技法

青花與刻花、印花、瓷塑、淺浮雕等多種技法相結合,繪畫充分發揮藍白的藝術效果,有白地青花、藍地白花或青花線描為地幾種風格。在裝飾時,工匠結合不同器型采用不同技法,有的用兩種、三種方法配合或幾種方法集中于一體,刻花線條粗獷有力,印花線條圓潤耐看,淺浮雕效果立體感強。此外應陔注意的是:元青花紋飾繪畫方法以平涂為主,結合勾、皴、點、染技法,線條蒼勁有力,顯示出元代工匠高超的繪畫才能。

構圖方法

大致可分為飽滿和疏朗兩類。

飽滿類型的裝飾,無論圓、琢器,全器被青花紋飾所覆蓋,有的器身布滿青花紋飾達8層之多,以此突出表現元青花的壯美之感。元青花飽滿型裝飾的另一種表現形式是通體以卷枝紋或海水紋為地,突出白色的花紋或在白地紋上作菱形曲線開光,開光內繪一主題紋飾。這種飽滿設計方法多在八棱器上體現,看似繁縟,實則安排有序,具有強烈的美學效果和時代風格。

疏朗形式的裝飾,講究無論是圓器還是琢器的青花紋飾都由單獨紋樣構成,裝飾畫面疏朗,活潑自然。如日本大阪市立東洋陶瓷館的青花龍紋玉壺春瓶,全瓶繪一條龍盤繞器身,畫面簡潔,給人以龍在無垠空間中自由飛騰之感,視覺效果極好。另一種疏朗紋飾是寫實或寫意的瓷畫,畫面較開闊。再有一些民間供器及殉葬品的青花紋飾就更為疏簡豪放,用線條快速描繪圖案,可謂一氣呵成,別具一格。

紋飾題材

(一)主體紋飾

元青花的主體紋飾中,植物類有:牡丹花紋、蓮花紋、菊花紋、松竹梅紋、月梅紋等。除以上主花外,在組合圖案中還出現牽牛花、山茶花、海棠花、月季花、棗花及萱草、靈芝、芭蕉或竹石葡萄、瓜果、草蟲等作畫面襯托。動物類有:龍紋、鳳紋、麒麟紋、魚藻紋、鴛鴦臥蓮紋、孔雀紋、鹿紋、海馬紋等。其中元代龍紋極具特色,身軀細長如蛇,龍頭呈扁長形,雙角,張口露齒,細長頸,四腿細瘦,筋腱凹凸,爪生三指、四指或五指,分張有力,肘毛、尾鬃皆呈火焰狀。

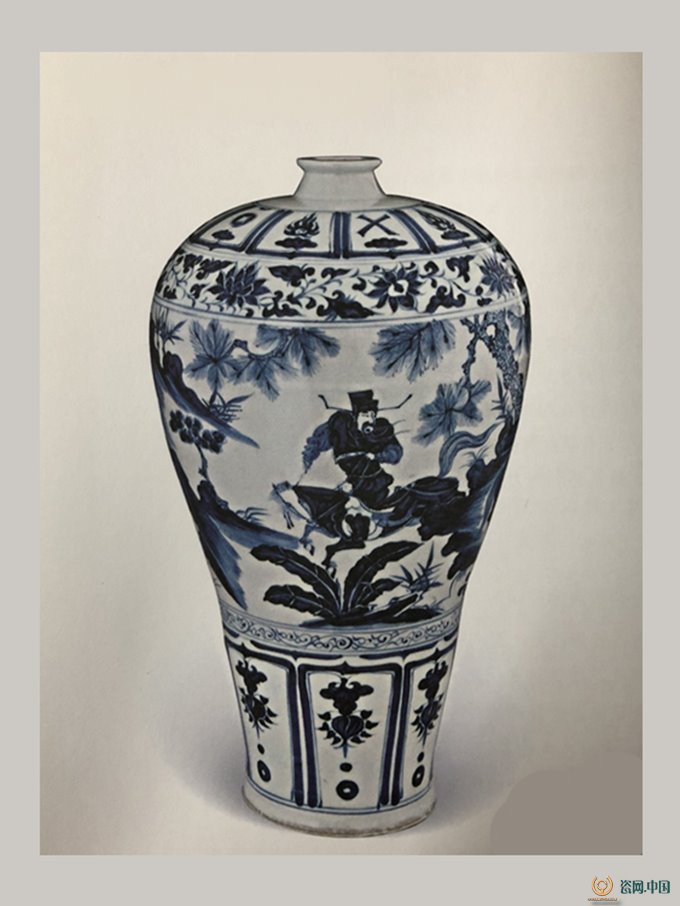

元青花中的人物紋別出心裁,并與戲劇相結合,將著名歷史人物的故事情節移植到瓷器畫面上,呈現一種新的藝術境界,具有極強的感染力,這是其他時代無法比擬的。

人物故事都繪于體型較大的器物,諸如蓋罐、梅瓶、玉壺春瓶等。蓋罐、梅瓶腹徑較粗,作畫面積大,多用來表現場面宏闊的題體。畫面多置于器物中段的主體部位,視覺突出,給人以強烈的沖擊力。玉壺春瓶頸肩纖細,碩腹下垂,一般選擇人物少、場畫小的畫面,如需要表現大的場面時,往往以全器作畫。

此類題材主要有蒙恬將軍、周亞夫細柳營、文姬歸漢、昭君出塞、蕭何追韓信、三顧茅廬、敬德救主、陶淵明愛菊等。繪有此類紋飾的青花瓷器質地細膩,釉色白而勻稱,著色所用的氧化鈷料,不論國產的青料,還是進口的蘇泥勃青料,都很純正。畫工的繪畫技藝高超。同時具備這些條件的瓷窯甚少,這也是人物故事青花瓷器較少的原因,若有,則多數出于些時瓷藝水平最高的景德鎮窯。此外,元代瓷器的裝飾紋樣與佛教藝術有結合,蓮瓣、蓮花、雜寶等幾乎成為元青花瓷器上必有的裝飾內容,說明了佛教藝術對工藝美術品的影響。

(二)輔助紋飾

元青花的輔助紋飾品種繁多,有圖案性質的寫實內容或幾何紋樣。明以后,青花瓷紋飾大多沿襲元青花畫法,但略見變異。這種差別在輔助紋上有更為明顯的反映,是鑒別元青花的重要佐證。

1.波浪

元青花上的波浪紋應用于大盤的邊沿、盤內紋飾間的隔離及花卉紋的底紋。邊沿采用波浪紋的大盤一般為菱邊。

波浪紋由浪紋和波紋兩部分組成。元青花上的浪紋以輕重變化的粗線勾勒,形狀如“佛手”,如棕櫚葉又如姜芽,稱姜芽海水。波紋以極細密的線條畫成,放射狀或旋渦狀,后者如人的指紋。浪與波之間有留白以增加空間感。有些波浪紋中加繪簡筆朵花。

模印的花卉紋帶有些以波紋襯地,作為相鄰的波浪紋的延伸。

明初青花波浪紋已簡化,浪紋用細線雙溝中空,有的加繪細小圓圈以示浪花。波紋粗而疏,層層疊疊。洶涌起伏。已不見指紋狀的漩渦。

2.變體蓮瓣

蓮瓣分寫實性質的和抽象性質的,后者為變體蓮瓣,有仰覆之別,應用很廣。元青花上的變體蓮瓣紋飾于瓶、罐類器物的頸部和脛部。每瓣獨立,由外粗內細雙框組成。內框細線一筆勾成,外框雙勾后填色或粗線畫成。粗線畫成的分兩筆,均從中間起筆。蓮瓣肩部方折。方框線條和蓮瓣內紋飾連筆。均從中間起筆。蓮瓣肩部方折。內框線條和蓮瓣內紋飾連筆。蓮瓣內填雜寶(火焰、寶珠之類)、花卉(以蓮菊為主)或云頭,云頭下加一圓圈。

明初變體蓮瓣外框互相借用,肩稍圓柔,蓮瓣內圖案簡單,有寶相花、漩渦紋等。

3.回紋

元青花上的回紋源自青銅器的云雷紋。單體繪制,自左上方起逆時針走筆,從外到內一般為套疊兩框,也見單框。有變形回紋,筆畫簡化而不完整。

明初青花回紋兩個一組,筆畫相連,借用一條邊線。明初回紋的另一種畫法是整個飾帶一筆完成,從外向里畫后再逆向畫出,開始第二個單位。

4.卷草紋

元青花上的卷草紋每一單位獨立繪制,一正一反相接。也有的二上一下或一下二上相接。無中心波谷曲線,明初卷草紋先畫一中心波谷曲線,再畫卷草紋。明中期起,有不畫中心波谷曲線的卷草紋。

5.錢紋

元青花上的錢紋飾于盤沿口和瓶口等處,有整錢組成的裝飾帶,也有半錢交叉組成的飾帶。錢紋以外圓內方為基本造型,有種種變化。有些錢紋中的方穿畫成菱形,菱形每邊加一點,如菱形飾帶畫法。

6.菱形

元青花上的菱形飾帶畫于盤的口沿或作瓶罐紋飾的間隔。圓口大盤一段用菱形飾帶裝飾邊沿。每一單體為兩個菱形套疊,有的在其間填青。內菱形中心和四邊各有一點。

7.蕉葉

元青花上的蕉葉紋來源于商周青銅器的紋樣,飾于瓶頸和下腹部。葉的中莖畫至葉尖,一筆畫成或兩筆畫成后填色。葉的邊沿用細線勾勒后填色。葉脈細線勾勒,有單層和前后雙層兩種畫法。

明初蕉葉紋中莖用兩條平細線畫至葉尖,不填色,永樂起葉的中莖已不到葉尖。葉紋細密如魚骨。葉邊如鋸齒般尖細,輪廓線用復筆加粗。一般為前后雙層畫法。

8.如意云頭

元青花上的如意云頭為中間粗兩邊細的三條線畫成,二階、三階、四階均有。云頭內紋飾稠密豐滿,有細小的花卉紋,水紋等,有些在此底上再畫動物紋。

元青花如意云頭有數種裝飾方法:

(1)飾于器物上部的云頭下垂(稱云肩),飾于器物下部的云頭上伸。一般由3個、4個或6個云頭組成。

(2)飾于大盤盤心一周,云頭向盤心伸展,云頭間不相連,由6個三階云頭對稱組成。

(3)由兩個云頭對接或4個云頭相接組成“開光”,前者用于瓶腹,后者用于盤心。

明初如意云頭以外粗內細的雙勾線畫成。云頭間以簡單的弧線相連而不用反向云頭。云頭縮小或大小相間分布。云頭內繪簡單圖案,或折枝花或葉脈或填色。

明初青花另有用單個云頭開光的裝飾方法。

除上述紋樣外,元青花的輔助紋飾還有魚鱗紋、云紋、漩渦紋、三角帶紋等形式。

款識

元青花瓷器帶款者極少,現藏英國大維德藝術基金會的一對至正十一年(1351年)青花象耳瓶,有用青花書寫的共計5行62個字:“信州路玉山縣順城鄉德教里荊堂社奉圣弟子張文進,喜舍香爐花瓶一對,祈保合家清吉,子女平安。至正十一年四月良辰謹記。星源祖殿,湖凈一元帥打供。”這屬于專門寫在供器上的供養款式,有供養人姓名及具體年代,對鑒別器物年代具有重要參照意義。至正為元末順帝的年號,此對瓶應為元代晚期青花瓷的代表作品。

見著錄的還有“大元至元戊寅六月壬寅吉置”名款的青花釉里紅塔式四靈蓋罐和“后至元戊寅五月”銘文的青花釉里紅樓閣谷倉。“戊寅年”為后至元四年,即公元1338年。

藍料直書“至正七年置”五字楷款的青白釉蓋罐,“至正七年”應為公元1347年。“戊子年”銘文款的青花纏枝靈芝紋罐,“戊子年”為至正八年,公元1348年。至正十一年(1351年)銘文的青花云龍紋象耳瓶一對。

江西萍鄉市博物館收藏的元青花雙鳳紋高足杯,杯內心書一青花“福”字。這種吉語款由元代一直延續到明清兩代,在民窯青花瓷中極為普遍。

另外還有些元青花瓷在底部或蓋里墨書一兩個字,也有的在碗心以青花題詞題字。1980年江西高安縣窖藏出土的一件青花高足杯底心草書“人生百年常在醉,算來三萬六千場”詩句,詩意豪放,符合元人游牧民族的性格。

最后要提及藏于伊朗阿特比爾神宮的中國元青花器物。這些器物有的底部或脛部書寫或鉆刻阿拉伯文,據有關專家考證,這些阿拉伯文為伊朗阿巴斯王的名字或阿巴斯題的獻辭,也有的為藏者符號。阿巴斯為16世紀的伊朗國王,將中國元青花獻給神廟里收藏,可見伊斯蘭國家對元青花的崇拜。但經伊朗專家分析確認,元青花器物上的印章款式為波斯文,推斷是簽名,有可能是工匠對自己作品的留言。