早在清康熙年間,粉彩作為瓷器釉上彩繪藝術已開始了萌芽;到雍正時期,已趨成熟,并形成粉彩裝飾的獨特風格;到乾隆時期粉彩已非常興盛。之后,隨著社會、政治、經濟、文化等諸方因素的變化,粉彩瓷繪藝術歷經了起伏、波折,呈螺旋式發展。粉彩瓷繪藝術由于其制作工藝、技術材料、方法的不同及人們審美情趣、觀念的差異,而在各個時代呈現出各自鮮明的藝術表現和工藝特征。

粉彩始創于康熙,極盛于雍正。康熙晚期在琺瑯彩瓷制作的基礎上,景德鎮窯開始燒制粉彩瓷,但制作較粗,僅在紅花的花朵中運用粉彩點染,其它紋飾仍沿用五彩的制作。目前主要發現有兩個品種:一是白地粉彩器,一是綠、黃、紫三彩瓷上加有胭脂紅(金紅)彩。到了雍正朝,無論在造型、胎釉和彩繪方面,粉彩瓷均得到了空前的發展。

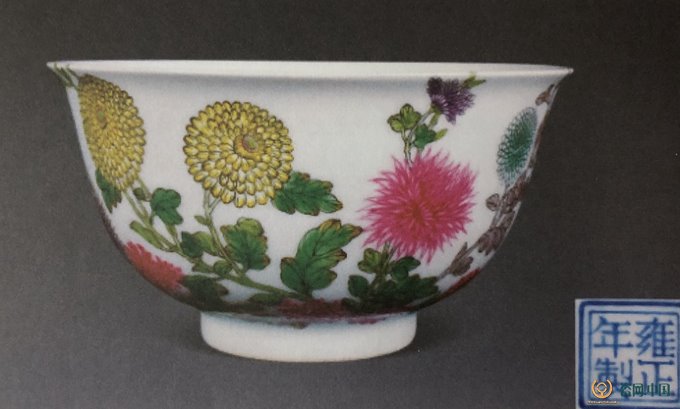

雍正粉彩瓷

粉彩是雍正彩瓷中最著名的品種之一,彩料比康熙朝的要精細,色彩柔和,皴染層次多。大多數在白地上,少量在色地上繪紋飾。以花蝶圖最多,牡丹、月季、海棠、四季花也極為普遍。人物故事圖,在粉彩中也比較多。此外,粉彩瓷中諧音的“蝠”(福)、“鹿”(祿)圖案十分多見。當時突出的是所謂“過枝”技法。

雍正早期有康熙五彩風格,粉彩紋飾多繪團花、團蝶、八桃蝙蝠(喻意多福多壽)、過枝花卉、水仙靈芝、仕女、麻姑獻壽、嬰戲等。紋飾明顯疏朗、規整。如粉彩過枝桃蝠盤,從盤外壁開始繪桃枝葉及桃,通過盤口過到盤心接繪桃枝葉及蝙蝠,雍正時期一般繪8個桃,乾隆時多繪9個,有“雍八乾九”之說。雍正朝畫的蝙蝠翅膀頂端下彎有鉤,鉤中有一點,嘴上有毛(但不絕對)。仕女幼童人物較小,面目清秀,或有疏簡的山石樹木等背景,或留較多的空白。這時與康熙朝一樣,較多的使用“金紅彩”,精細之作還在紋飾上方用墨彩行書題相應的詩詞歌賦,并繪紅色迎首或壓角章,顯露出當時社會文人的儒雅之風。一般民窯多在碗、盤、爐、罐、盤口瓶、小瓶上繪粉彩紋飾。

乾隆粉彩瓷

粉彩是乾隆朝瓷器中所占比重較大的品種之一,在雍正瓷的基礎上又有新的突破。乾隆粉彩中的一部分繼承了雍正時期在肥潤的白釉上繪疏朗艷麗紋飾的特點,如常見的折枝花卉盤、碗、小瓶、面盆、人物筆筒和大件器物鹿頭樽等。

鹿頭樽是乾隆時常見品種。其口直,口以下漸大,垂腹收底,圈足。樽的上半部飾兩個鏤雕的夔鳳耳、蟠螭耳或鹿頭耳,因器型像倒過來的牛頭或鹿頭而得名。鹿頭樽多在白地上繪青山綠水、樹木、山水間及叢林里有很多頭梅花鹿或奔跑或立,或回首或低頭,顏色鮮亮,層次清晰,布局疏密有致。這類瓷也有叫百鹿樽的。乾隆朝的這一品種流傳下來的已經很少了,大多是光緒朝仿的,層次不清,顏色暗淡。

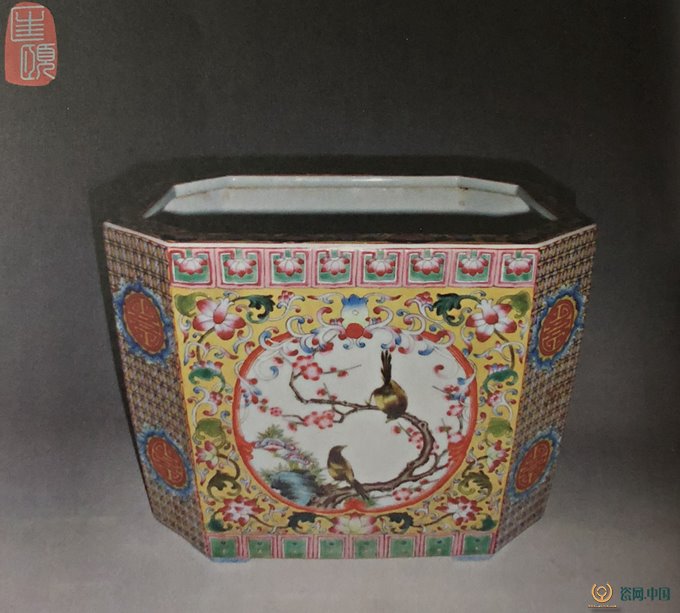

乾隆朝除了白地繪粉彩外,還有色地粉彩或色地開光中繪粉彩等品種。乾隆朝粉彩的創新品種是在黃、綠、紅、粉、藍等色地上用極細的工具軋出纏枝忍冬或纏枝蔓草等延綿不斷的紋飾,且多和開光一起使用,人稱軋道開光。這一工藝的出現,將粉彩推上了更加富麗繁縟的頂峰,一直延續到民國。

另外,乾隆朝還有部分在粉彩瓷器的內壁及底足內施綠彩,俗稱“綠里綠底”,一直流行到清末、民國。乾隆朝的“綠里綠底”極淺淡,迎光側看釉面有極細小的皺紋,像微風吹過平靜的湖面而形成的細波。綠彩附著在白釉上非常緊密,幾乎沒有爆釉現象。乾隆朝粉彩的常見紋飾有山水、嬰戲、九桃、瓜蝶、百鹿、花鳥、仕女、百花(亦稱“百花不露地”)、八仙、云蝠、福壽、纏枝花、皮球花、花蝶等。除了常見的器型以外,新穎造型還有賁巴壺、交泰瓶、轉頸瓶。款識有青花、紅彩、金彩等種類。

嘉慶粉彩瓷

嘉慶朝彩瓷以粉彩為主流,陳設器、文房用具、日用器皿以及五供(由兩件香罐、兩件花抓及一件香爐組成)和法器等都屬常見。嘉慶早期的粉彩還有乾隆朝的特點,比較精細,既有“百花不露地”的,也有彩地軋道開光的。“百花不露地”相當精細,個別的甚至是“金地百花”;彩地軋道開光品種的不如乾隆時的精細規整,所繪紋飾有的也顯呆滯。嘉慶粉彩瓷常見紋飾有花卉、八寶、云龍、羅漢、嬰戲、石榴等。器型有瓶、筆筒、洗、盤、碗、茶壺、戟耳瓶等。粉彩器中有部分器物的內壁和底部施豆瓣綠釉,壓鳳尾紋粉彩器則仍多見各種色地,如黃、紅、綠等。這一時期描金工藝的采用也較為普遍。

總的來說,嘉慶朝粉彩的特征有以下幾點:一是官窯器中的粉彩開光器為多見;二是繼承乾隆制作的壓鳳尾紋(即軋道工藝)粉彩仍屬多見;三是萬花堆、百花圖畫面的器物十分突出;四是在碗類器上也出現了山川風景畫;五是碗、盤之類器物的圖案以花卉、花果為多,特別突出的是過枝癩瓜的圖案,象征著瓜瓞綿綿的吉祥之意。

道光粉彩瓷

道光朝粉彩瓷,除了白地粉彩器外,所見有各種色地開光粉彩,而且往往與描金工藝結合。器物除瓶、罐及少量文房用具外,大量的是碗盤等日用器皿,圖案以荷花、癩瓜和嬰戲圖、清裝仕女以及各種花蝶蟲草為突出。亦常見“吉慶有余”“麻姑獻壽”“太平有象”等吉祥題材,其中凡屬“慎德堂制”“懈竹主人造”“種德堂制”款的粉彩器,大多都比較精致。

道光朝粉彩瓷類同于嘉慶朝,只是繪瓜蝶、草蟲紋飾的略精。署“慎德堂”款的粉彩器是道光皇帝的私人堂款,相當于官窯器,其工藝精湛,主要器型有瓶、罐、花盆、盤、碗、燈籠樽、蓋碗等。

晚清粉彩瓷

咸豐一朝時間短,又處于戰亂之中,御窯斷斷續續的燒造。與前幾代相比傳世品最少。咸豐時官窯粉彩在社會上難以見到。以故宮藏品為例,幾乎與道光粉彩相混淆,說明在制作技術上還保持在道光時的水平上,比較新穎的是長方形花盆。盆底承四足,盆外壁繪花蝶紋或山水人物,盆底紅彩書“大清咸豐年制”款,為清宮用品,造型規整,繪畫生動,藝術性、實用性俱全。咸豐粉彩瓷器的紋飾喜用博古紋,傳世品中有博古紋瓶、博古紋盤、開光博古紋碗。

同治時期的白地粉彩瓷器色彩較淺淡,喜繪折枝花卉。此時乾、嘉時常用的色地“開光”裝飾已基本停用,僅在皇帝和皇后結婚時專用粉彩瓷器上才有“開光”龍鳳的畫面。光緒白地粉彩可分精、粗兩類。精者一般盤碗可與道光粉彩相比美,花卉、花鳥紋飾生動,并有“大清光緒年制”款識,粗者分為稍大些的盤、碗、折沿洗等,胎體厚重,色彩濃重,凝厚,龍鳳花果紋飾粗放。光緒仿制的乾隆粉彩較多見。光緒粉彩賞瓶較多,以前多為青花紋飾。造型以撇口、長頸、肩上凸起一道弦紋、圓腹、底青花或紅彩楷書“大清光緒年制”。此式瓶清宮檔案稱為“玉棠春瓶”。

宣統一朝僅三年,景德鎮御窯廠仍繼續燒造宮廷使用的粉彩瓷器。從故宮傳世品看,宣統的粉彩瓷器都是光緒品種的再現,只是款識不同而已。如粉彩勾蓮盤、碗,碗里青花外粉彩荷蓮碗、粉彩夔鳳紋大碗以及蝴蝶紋賞瓶,云蝠紋賞瓶等。較為突出的是粉彩牡丹紋玉棠春瓶,此瓶撇口、細頸、碩腹下垂,圈足內寫紅彩楷書“大清宣統年制”。