永勝瓷廠舊廠房改造成為工藝美術瓷創制體驗館“永勝窯”

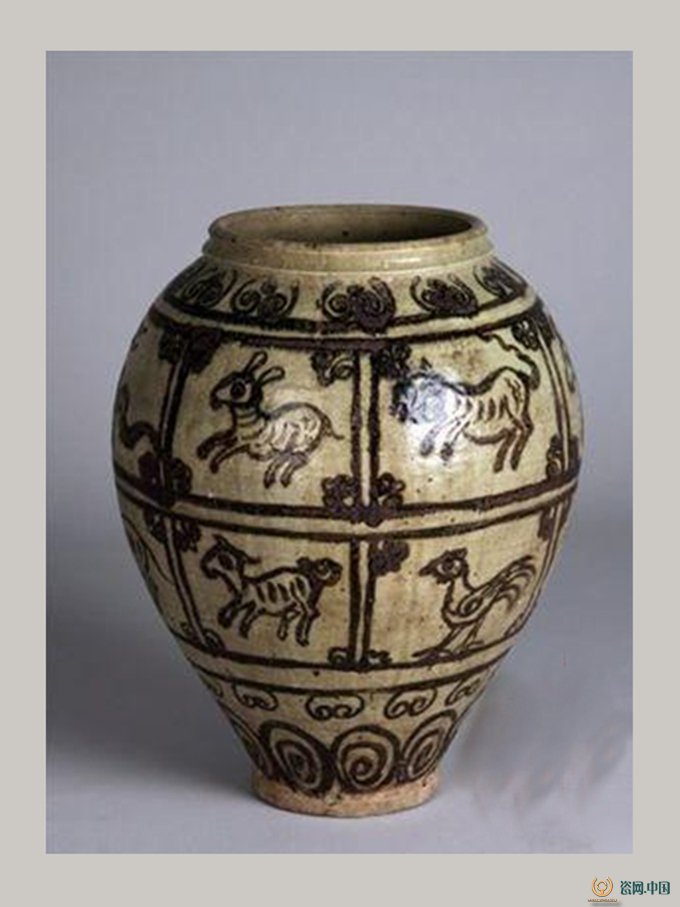

永勝元代青釉礦色十二生肖假圈足罐

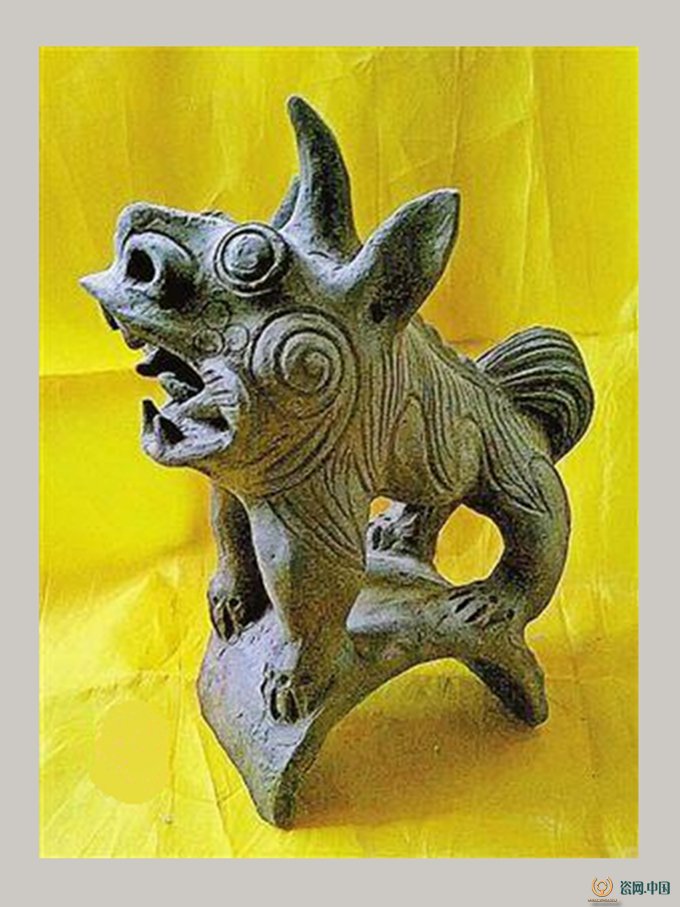

滄陽(永勝)瓦貓滄陽(永勝)瓦貓

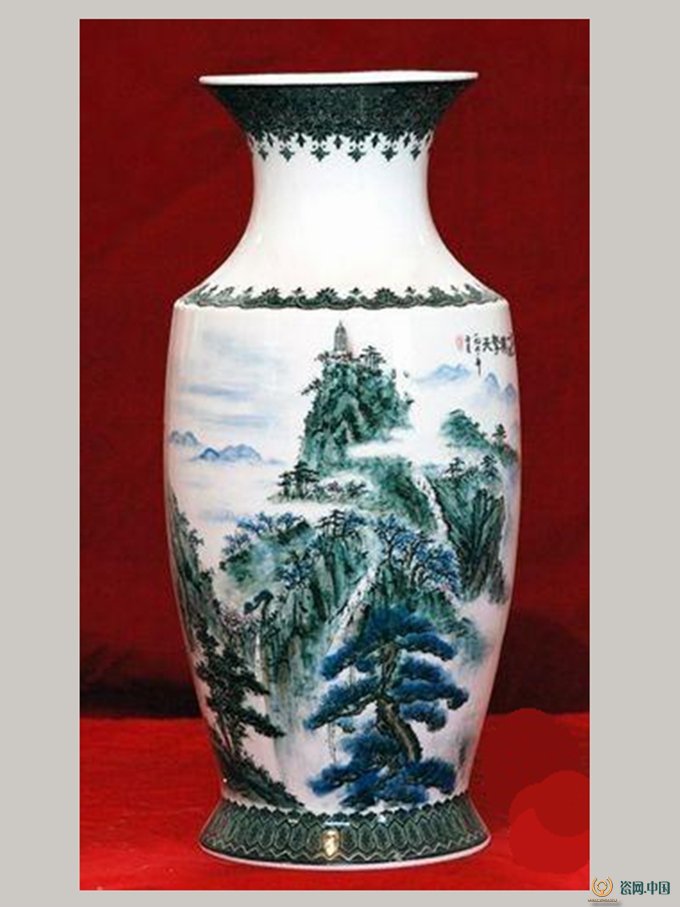

釉下手繪宋瓶

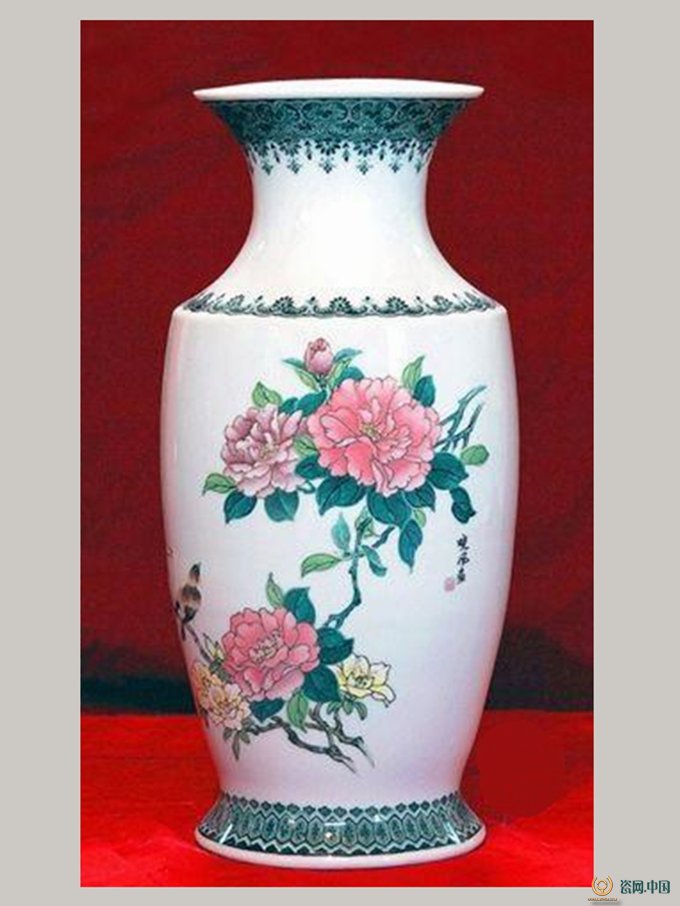

釉下手繪花瓶

麗江永勝曾稱永北(別稱滄陽),陶瓷文化源遠流長,發展至明代,成為邊屯文化的組成部分。在中國云南永勝邊屯文化博物館里,陳列著從金沙江畔濤源鎮“堆子地古墓群”遺址出土的各種陶器,表明新石器時代晚期至秦漢時期,永勝已大量制作和使用陶器,反映了永勝先民生產生活方式的改變和進步。

淵源流變

永勝出土的早期陶器,具有氐羌民族風格。氐羌風格的典型陶器是雙耳罐,永勝濤源堆子地出土的這種陶罐,最突出的特征是圓口、鼓腹、平底,大雙板耳從口沿連接到下腹部,且大雙板耳內還有小雙板耳,展現了永勝原始陶器獨特之美和創新技藝。

燒制瓷器需要三個條件:高嶺土、高溫和上釉技術,缺一不可。永勝具備陶瓷業生產的豐厚條件,縣城東南10多公里處的光照山,蘊藏著豐富的高嶺土。高嶺土又稱瓷土,其實是一種礦石,即花崗巖風化后的產物,因景德鎮高嶺山的瓷土質量最優而得名。永北鎮鳳鳴、涼水一帶,分布著深厚的黃黏土,這是青釉的主要原料。永勝瓷土儲量500萬噸以上,大部分可露天開采,質地細膩純白,耐火性強,是上等造瓷原料。《新纂云南通志》說:“永北(今永勝)所產瓷土較皖、贛優良。近來永北瓷器骎骎與江西爭勝,迤西各屬皆用之。”

云南從唐代南詔至宋代大理國時期盛行火葬,元、明時期,火葬仍為云南最主要的葬俗。陶器以其價廉物美、易于儲存,成為當時云南各地最主要的葬具和隨葬品,陶藝成就也就體現在各式各樣的火葬罐上。從永勝期納鎮滿官龍潭村蔡家箐、程海鎮海沿村蕎地坪出土的器物看,元明時期永勝的火葬罐有黑陶罐、紅陶罐和綠釉陶罐,瓷化程度已相當高,器物表面采用彩繪、刻劃、壓印、堆塑等手法裝飾,紋樣豐富,造型美觀。

青花異彩

第三次全國文物普查時,永勝縣文物普查隊在縣城東南永北鎮鳳鳴社區馬家山,發現一處明代窯址,面積約為6萬平方米。窯體依山而建,從西邊平地向東面山體延伸,為明代早期燒柴龍窯,發掘出瓷化程度很深的青釉罐和殘缺碗盤,造型豐滿,釉質晶潤。之前此地還挖出很多明窯堆積的白瓷殘片。馬家山明代窯址的發現,證明在600年前,永勝的制瓷工藝及規模已達到相當水平。

明朝洪武年間,大量內地漢族士卒落籍永勝,不僅推動了永勝的農業發展,而且也帶來了先進的生產技術,其中不乏陶瓷手工業者。永勝縣城十字街發掘出來的兩對灰陶鰲魚,以及各種圖案精美的瓦當、磚雕,這與馬家山明代龍窯遺址相互印證。

元明時期,云南是全國僅次于江西景德鎮的青花瓷器生產地。從現存和出土的實物看,永勝元明陶瓷有青釉、白釉、青花等色料,有罐、瓶、壺、杯、碗等器型,陶瓷工藝已達到很高水平。

永勝元代青釉罐,短頸凸出二道弦,罐腹橢圓,圈足平底,施釉不及底;肩部繪有云紋圖案,肩、腹以褐色礦物質繪有十二生肖屬相,每一屬相用雙線分隔開,下腹近足部繪有云紋、水紋圖案,線條流暢,典雅古樸。

永勝明代青釉罐,平口短頸,鼓腹,圈底,釉面光潤清潔;罐蓋如一張倒扣的荷葉,分成六蓮瓣,其中繪以暗花折枝蓮花,腰部繪以暗花折枝牡丹,下腹以緊密直立蘭葉造型裝飾,充滿了生活的氣息。

永勝明代青花瓶,口沿平折,直頸豐肩,鼓腹下部漸收,足部微向外撇,底部青釉,造型豐滿,釉質晶潤;頸部裝飾簡單花紋,上腹部飾折枝芙蓉花,下腹飾云紋圖案,紋飾使用花青色,風格新穎別致。

永勝明代青花碗,口沿平折,敞口,向下漸收,胎白釉青,玻璃質感強;口沿繪有相交斜線紋,外壁繪有青花纏枝花卉,內壁繪有百合、靈芝,底部繪有十字寶杵紋,紋飾豐富,別有風韻。

近代興盛

清朝同治八年(1869年),永北鎮人劉以和創辦“矣察碗廠”,先在城東武侯祠批量生產瓷碗,后在瓷土產地黎明生產瓷器,產品通過茶馬古道銷往西藏等地。民國初年,袁從義、高瑞東等人,集資興辦“集玉公司”,請來江西景德鎮技師,制造釉下五彩瓷器,使永勝瓷器具有瓷質晶瑩明澈、繪圖明麗古雅的特色。

抗日戰爭時期,由于滇緬公路通車,永勝瓷器行銷全滇,部分銷往緬甸等國。

20世紀40年代初,永北鎮李余階因辦“恒星瓷廠”獲利,邀集省內財力雄厚的投資者,合資興辦“永利瓷業公司”,后又改名“利民瓷廠”,在今永北鎮大廠村購買土地興建廠房,還用千兩黃金從英國購進腳踏轆轤機等設備,靠人抬馬馱運到永勝瓷廠。那時,永勝縣城有上百戶人家,自建錦窯(俗稱烘爐),購進瓷坯,繪畫題字,烘烤出售。永勝縣城西街形成一條瓷器街,街道兩旁瓷器琳瑯滿目,滇西采購商絡繹不絕,馬馱人挑永勝白瓷抵達下關,再用汽車大批運往緬甸。

氣象更新

中華人民共和國成立后,黨和政府非常重視永勝瓷業發展,先后建成國營麗江地區永勝瓷廠和集體經營的永勝縣陶瓷廠。瓷廠迅速擴大生產規模,派人前往江西景德鎮、湖南澧陵學習,“麗永瓷”工藝得到新的發展,產品以成套餐具、茶具、咖啡具為主,還有盤、瓶、文具等工藝美術瓷器。“麗永瓷”彩繪豐富多樣,既有色彩繽紛、沉著古雅、艷而不俗的釉下五彩,又有民族風格強烈、享有較高聲譽的粉彩,還有畫面清晰、層次分明、立體感強的噴花裝飾,充分體現了獨特的民族風格和濃郁的地方特色。

1960年周恩來總理出訪緬甸,曾帶去永勝瓷器作為禮品贈送國際友人,“麗永瓷”作為“國瓷”贏得了極高的聲譽。隨后,永勝瓷廠又制作了北京人民大會堂云南廳的青花茶具、云南藝術劇院的藝術獎杯和昆明翠湖賓館的青花茶具,永勝瓷器聲譽空前高漲,永勝縣也被譽為“云南的景德鎮”。1964年,時任云南省委書記處書記的周赤萍到永勝瓷廠視察,欣然賦詩贊曰:“甚喜瓷鄉氣象新,珠圓玉潤潔無塵。百尺竿頭應謙謹,巧奪天工莫讓人。”

1975年以來,永勝瓷廠除生產日用碗盤、杯具外,還生產工藝美術瓷花瓶、臺燈、古代樂女、紅樓人物、各種動物,以及鏤空花瓶、筆筒、筆架等文房用品。其中,15頭釉下青花茶具和咖啡具、釉下青花茶具榮獲云南省優秀輕工產品金象獎,15頭釉下五彩茶具榮獲首屆“瓷都景德鎮杯國際陶瓷精品大賽”創造設計獎,400頭釉下青花餐具榮獲云南省工藝美術精品金獎,還有青花色料、結晶釉等多項科技成果獲獎。永勝瓷器不僅暢銷省內外,還通過邊境貿易遠銷東南亞,成為“南方絲綢之路”上的重要貿易品。

永勝瓷器之所以能享譽海內外,贏得人們的青睞,原因是多方面的,其中最主要的是有一批工藝美術師和書畫名家相繼參與瓷器的設計和生產。1952年,周旭、蘇樂天、習應玄等創設永勝瓷廠彩繪室;后有烏蕓暉、閔兆福、韓朝彥等,參與制作贈緬瓷器和北京人民大會堂用瓷;還有牛存澤、張人恕、周瑞元、楊傳國、楊崇榮、王志泓、張成大、楊崇英、王正興、周家冰、白雪花等,創新顏色釉料,妙筆丹青點染,屢獲表彰獎勵。“瓷藝傳云嶺馨芳桃李;精品收國堂榮啟后人。”這副對聯,是對永勝瓷廠工藝師、書畫家們的真實寫照和高度贊揚。

如今,永勝瓷廠經過技術改造,煤氣生成爐取代了煤燒窯爐,高聳的煙囪已經不再冒煙,嶄新的生產車間依舊忙碌,數百名工匠正在生產即將銷往東南亞各國和祖國西南各省的瓷器。永勝瓷廠的部分舊廠房已被保留下來,廠房里的手動木車盤、腳踏轆轤機、水沖石碾子、柴火階梯窯、煤燒倒焰窯、烘花壁道窯等設備也被保存,并設立了工藝美術瓷創制體驗館,被命名為“永勝窯”的廠區儼如一個博物館。同時,麗江永勝瓷業公司編纂了《永勝瓷業志》,建立了瓷業瓷器陳列館,陳列上千件“麗永瓷”精品,展示了永勝陶瓷數百年窯火斑斕。(作者單位:麗江師范高等專科學校 來源:云南日報)