一、緒論——唐窯的發現

2008年的八月中,一些高質量的出土瓷片引起了富平陶藝村的注意。在接下來的兩年里富平陶藝村不懈地收集、整理、編目并研究此類發現,累積的成果很明確地指出這是一個重大而重要的發現。主要有以下理由:(1)瓷片表明陶瓷原作具高質量;(2)這些瓷片代表很長一段時期,可以早到史前;(3)有些瓷片體現出高超的燒制技術;(4)瓷片的種類和數量表明器皿種類繁多;(5)陶瓷種類中青瓷與白瓷占大比例。在中國的歷史里曾提及在唐朝西安附近曾有鼎州窯存在,但至今尚未發現窯址。而就以上五點的氣勢看,很可能這就是鼎州窯。這將重新梳理中國陶瓷的起源以及它的發展軌跡,并且指出在唐代或更早已有比宋代陶瓷更好的質量以及更高的燒制技術,尤其是在青瓷及白瓷的領域里。中國的陶瓷歷史或將為此重寫。2010年10月將有一個相關題材的討論會在富平(西安附近)舉行,歡迎世界知名的、對中國古陶瓷有興趣的專家們來參加。我們將利用《道 陶本》這個平臺作系統性的追蹤報道。這個系列的總名稱是《啟示錄》。本期先由發現單位——富平陶藝村的相關人士談談他們的看法。

二、傅強(富平陶藝村總經理)的意見

2009年我們在富平華朱鄉收集到的這些陶瓷標本、制陶工具、瓷石加工設備、建筑材料,以及在現有的近幾平方公里的自然環境中殘存的窯爐遺址、原料沉淀的堆積層現象,現在可以說這一帶歷史上也曾經是一個規模較大的老窯區。僅從我們現已收集到的瓷藝的高品質,器物的豐富性、多樣性,足以見當時燒造的制瓷工藝的精湛。雖然現在還沒有規模化的普探發掘,但在腦海中依然能勾勒出一幅令人鼓舞的鼎盛景象。

這些鮮為世人知曉的、幾乎沒有歷史記載的事實,得益于富平作為農業大縣,祖祖輩輩以種莊稼為生的農人們,將這些精湛的陶瓷深埋在黃土里。但也使得這一曾經繁榮的時代默默無聞不被世人知曉,成為歷史的盲區,成為中國近代陶瓷考古史的遺憾。

富平蘊藏著豐富的矸石、陶土資源,為陶瓷的發展提供了得天獨厚的條件,這里制陶的先民們能在當時的物質條件下,用自己的聰明智慧,創造了如此高超水準的陶瓷品,無不令后人敬佩。真是鬼使神差,天造地成。

陶瓷可以說在農耕文明時期它是一個標志物。它能折射一個民族歷史的方方面面。社會的康泰繁榮,生活的安寧富足,科學的進步與發展,文化藝術的多元性,和人們的智慧創造精神。危機、戰爭,遷棲、天災人禍等,都能從它發展脈絡的晴雨表上反映出來。陶瓷是為生活服務的器物。經濟的繁榮,正是造就陶瓷鼎盛的高峰。

就收集的實物現象而言,富平老窯區陶瓷生產種類繁多而豐富,精密的材料品質和高超的釉色工藝,嫻熟的裝飾技巧,幾乎涵蓋了國內目前所有各窯區的瓷器的現象。這也使得我們不少的專家學者對它們簡單歸類,草率結論。作為旁觀者,我以為面對中華民族深厚的文化底蘊,面對未知的歷史空間,我們應不斷地反思質疑自己,珍惜和尊重每次獲得的實踐機遇。現有收集到的實物標本特點:

豐富性:與目前尚有的多個窯口瓷器的相同性,相似性。例如:至今尚未發現記載在陸羽茶經中所推崇的鼎州窯,唐代柴窯品質特點的瓷器,法門寺秘色瓷、越窯、鈞瓷、汝窯、磁州窯和大量的北方青瓷等等。

多樣性:陶瓷品形態的多樣,每類器物,由大到小不同規格,不同的色澤和材質的類比性,裝飾與造型手法的多樣化。

多元性:這里收集和發現的實物從新石器時代的陶器到金元時期的瓷器,包括各個不同歷史時期的瓷制物的發展脈絡,以及涉獵的西域、佛教的、道教的等不同地域的文化現象和藝術表現形式。

刻花工藝可以說是北方青瓷的一個重要表現形式。它不僅完美地裝飾了器形本身,通過圖案的起伏、釉色的單純性呈現了色彩的變化和層次,同時又記載了豐富的文化信息。我們所收集的富平古窯瓷片標本和器物,在這一手法上體現了它的不同技巧特點:劃花、刻花、剔花、高浮雕和淺浮雕的變化。內容以吉祥紋樣、動物、花鳥魚蟲的圖案組合,到單獨紋樣,自然寫意,手法嫻熟、流暢、生動瀟灑,一氣呵成,一揮而就。甚至有些稀少的人物造型實為罕見。比如:一個直徑23公分的青瓷碗,刻就了一個栩栩如生的羽人童子,上半身為一個俊秀的男孩,下身為羽尾,如蝙蝠的翅翼,凌空而起,托浮在祥云之上。刀法凝練簡捷,自由的流云和精煉的輪廓其中點綴幾個小圓點,將薄如紙的翼,輕盈透明地展示出來,實為精湛。面對這些精美的瓷器,我常常思考一個問題:它們是為誰而做的;為宮廷王室所制、為達官貴人所制、為文人騷客所制、為平民百姓所制。什么樣的人稱用它們。一瓷一品,瓷品,抑惑人品。從這些單純的青瓷釉色使人能感悟到那種清明潔凈,素雅純真,所表達的賢惠敏思的女性美。一個超凡脫俗、泰然豁達、淡泊處世的哲人和智者的襟懷。

富平古窯址瓷器標本的發現,有助于我們重新認識和定位中國陶瓷歷史文化脈的坐標。有助于我們在這一領域對中華民族璀璨的陶瓷文物瑰寶有較為清晰的系統歸納。它不僅僅是繼續弘揚發展這些精萃的藝人們的職責,也是專家、學者的義不容辭的科學態度。富平古窯瓷器標本的呈現,為我們未來探索和研究古陶瓷的文化脈絡提供了較好的佐證。或許經過專家、學者的努力,對我們過去懸而未決的鼎州窯的發現,柴窯、秘色瓷的爭議,以及南北陶瓷發展的歷史淵源等,就不再是一個謎。

從散落在世界各國博物館和國內外的收藏及大型陶瓷書籍里刊印的尚無明確定義的北方青瓷。在今天我們收集到的富平古窯瓷片中都發現了相同的實物標本,這也許為這些“流浪兒”找到了出生地,還歷史一個清白。

富平古窯區的發現,使我們又有很多事可做了。在近十多年的現代陶藝的創造發展中,我們又一次近在眼前清晰地領略到了傳統陶瓷的優秀與精彩,這與其說是運氣,到不如說是天賜良機。是對我們的鼓舞和鞭策。陶瓷的演化和發展提升了人類的生活品質, 精神境界,促進了社會的進步和發展。

三、徐都鋒(富平陶藝村董事長)的意見

富平古窯址的發現將對揭開中國陶瓷史上的三大謎團有積極作用,即:

一、鼎州窯之謎;二、“柴窯”之謎;三、“秘色瓷”之謎。

多少年來我國的陶瓷工作者、愛好者、考古研究專家對于中國陶瓷史的發展進行了艱辛的研究、探索和考證,發表了無數的研究報告、學術論文和各自不同的見解,使歷史上的各大名窯都有了基本的破解,并展現給了世人,使中華民族的文明史通過陶瓷這一特殊載體向世人訴說了五千年的輝煌和艱辛。遺憾的是由于鼎州窯的謎團至今還沒能徹底解開和缺失,使得中國陶瓷史無法完整地展現,而我們的體制原因使我們的陶瓷考古者和陶瓷工作者及陶瓷愛好者不能順暢交流,形成了在學術和工藝上各持己見,使理論和實踐不能很好地結合,因此得出的結論與歷史事實出現了不少差錯,有的甚至離奇可笑,但不管怎樣這些都對以后鼎州窯的探索研究提供了極大的幫助和借鑒作用,今天有幸千年鼎州窯在富平這塊土地上再見天日,不能說不是中國陶瓷史上一大喜事,也可能是震驚世界陶瓷界的一件大事,也是對中國陶瓷史的完善和理順中非常重要的一件大事。

一、通過對富平歷史區劃的查閱和對富平古窯址的探察,我們認為鼎州窯就在富平。

二、通過查閱眾多陶瓷考古者、工作者、愛好者對“柴窯”的研究報告和發表的各自見解,我們通過歷史文獻和標本對比認為“柴窯”就在富平,也就是在鼎州窯區,而且“柴窯”器物不是單一天青色,而是青白色(復色),我們有大量標本為證。

三、歷史記載“秘色”瓷之說,我們認為是記載有誤,確切講應該是“糜色”而不是秘色。如果這一問題得到證實,我們認為青色瓷就應是鼎州窯率先燒制成功,這樣中國青瓷就應該是由北方傳入南方,也就是說在唐代應該是北白北青,為了使這一說法得到確認我們應該對原始“青瓷”進行進一步考證,我們認為原始青瓷確切定位應稱“高溫木灰釉陶”而不是瓷,屬自然落灰經高溫融化形成(1200°以上),中國陶瓷歷史進程應是從原始加沙粗陶-細紅彩陶、灰陶-高溫木灰釉陶、金屬釉陶-粗瓷-細瓷(白瓷、青瓷、黑瓷等)-彩瓷。

以上問題我們愿向各位專家、學者、陶瓷工作者、愛好者請教學習和交流,熱情歡迎各位專家、學者、陶瓷工作者、愛好者親臨富平陶藝村進行研討、交流和批評指正,也希望各位帶實物標本對比考證。

古人對柴窯器的評介與描述,布衣侯先生講得一點也不錯,絕不會是空穴來風。再從歷史的角度來看,北宋的鈞窯與汝窯都是從五代柴窯的工藝技術發展而來的。所以柴窯器的胎與釉應該是具有汝窯及鈞窯器的大多數特點,且特征上更原始一點而已。絕不會是簡單地的青瓷與青白釉器物。(特別是胎土不會是高嶺土,而是淡土黃色的香灰色土。釉色也不會是翠綠色,而是天青、天藍、月白色。)

四、許以祺(富樂國際陶藝博物館群藝術總監)的意見

我看過許多波斯的器皿,一般坯體都很差,裝飾較好,一般那些器皿的裝飾都很粗獷,許多都是局部的,不一定完整。

討論鼎州窯的問題不能忽視人文環境,如唐代及以前的官吏們的搬遷可能會帶動陶瓷技藝的挪動。又秦代制兵馬俑的大批陶工有可能到附近地區如河南一帶有陶土及燃料的地區發展。

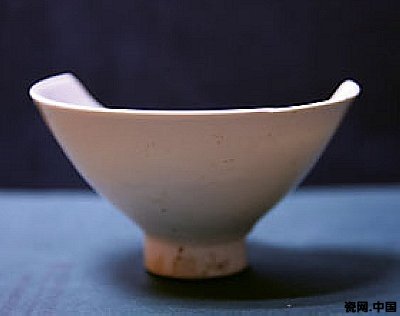

在2009年我與徐總去美國鳳凰城參加美國陶教年會,我們也去了鳳凰城的美術館,使我們詫異的是我們也看到了他們的中國古陶瓷的收藏。那是一只白瓷碗,與我們從鼎州窯發現的白瓷片碗底幾乎一樣。這只白碗被標明為宋代的瓷器。而我們的那瓷片是唐代的噢。當然我們不知道鳳凰美術館是如何斷代的,但不無可能他們并沒有直接的證據,可比的證據。所以也難怪他們。

我一直懷疑陸羽為何把鼎州窯列在越窯之后,最近我在其他文獻中了解到陸羽不是住長安而是住南京,可能沒有機會看到好的鼎州窯器皿。就我們發現的瓷片看,很少茶具,壺有碗有,不一定用來品茶。而南京近杭州,接觸越窯機會多。難怪他喜歡越窯器皿。

我希望中國的古陶瓷專家們在研究鼎州窯瓷片后,能對所有博物館的收藏作重新的認識。中國陶瓷史或因此改寫。

鼎州窯瓷片的一大特點是光滑干凈,即使剛出土,稍加洗刷即光亮如鏡,這肯定是因為土質好而細。故而坯體好,再加細膩釉色以致光亮滑凈。

五、孟樹鋒《陜西富平鼎州窯瓷片的啟示》

這塊青瓷刻花標本,應該是一個刻花水波鴛鴦紋小碗。曲腹,沿稍微翻;胎體較厚,造型亦敦厚,奇特在碗內的刻花。鴛鴦鳥雖然不全,但主要部分卻在。頭上的冠纓全部覆蓋了脖頸,大刻刀上下兩條主結構出來,其里全是用竹簽劃的纓絮,揮灑自如之下,看似蓬亂,卻十分有力自然,此其一。眼睛外眶明顯是用圓筒形工具扎碾而成的,顯得規整光潔而準確精神;加上眼眶中的點睛,把鳥兒活潑機靈、敏銳快捷的神情表現得淋漓盡致,此其二。鳥的翅膀雖是不全,但三級飛羽的結構卻是十分清楚。鳥兒身外,滿是水波,主結構的粗線之寬窄變化甚大,細處是畫線,寬處則成面,似用竹刀刻劃而成。主線其里用竹排簽滿鋪,多是近乎直線的長弧,交錯得略亂,倒很像從飛機上俯瞰大地山川的起伏走勢,而那顯粗的主線似是這山脈之間的河流川道;小處看亂,大處觀則極有規律,是蒼山如海,還是濤浪若山,皆由作者、觀者自斷。當然,有水鳥浮游,定會聯想到是水波,可對水波的這般造型與描寫,在唐宋前后全國各窯口器物裝飾中尚未見到;甚至宋畫里那么多水的寫法也沒與此沾邊,不能不算鼎州獨家之言下面,他們對水的別樣認識與解析了,此其三。另外,宋代各窯口對水波的裝飾紋樣塑造多是大同小異,且技法純熟而主打流暢之美,鼎州窯此紋此法則展現的是拙樸的、蒼橫的渾厚美,與鳥兒的精靈可愛美形成恰當對比,風范迥異之下,恐怕也有時代早先的開引與技藝高超難仿的原因吧?

六、鼎州窯發現帶來的問題:

1. 鼎州窯的品種及質量

2. 鼎州窯的時代,最早能到何時?

3. 秦漢五代十國到唐代的陶瓷發展究竟如何?

4. 耀州窯與鼎州窯的異同。

5. 越窯的起源

6. 柴窯的起源

7. 鈞窯,汝窯,甚至定窯的起源

8. 鼎州窯于何時結束?

9. 中國古代陶瓷高技術的南遷

10.《啟示錄》討論或造成重寫中國陶瓷史