黃堡窯是耀州窯的前身,宋代黃堡屬耀州治,故宋以后稱耀州窯。長久以來,人們對耀州窯的青釉刻花瓷熟知,并公認其為耀州窯鼎盛時期的代表產品,但宋代以前尤其是五代時期黃堡窯的生產狀況和內涵知之不詳。80年代以后,經對黃堡地區大規模發掘,第一次確定了五代地層,揭露出了五代足跡和遺物,對五代黃堡窯的產品風格和生產狀況有了認識。出土遺物中一批胎體細薄、釉色粉青或天青的標本,及底刻“官”款的標本引起了學術界對五代黃堡窯青瓷的廣泛關注。本文擬對五代青瓷做全面分析闡述。

一、五代文化層的分布及燒制工藝

黃堡窯五代時期的遺跡目前發現相對較少,沒有像宋代文化層那樣普遍分布,也不如唐文化那樣深厚,主要集中于漆水河北(西)岸的銅川第四中學校園內,和南(東)岸的現耀州窯博物館對面一帶的半坡上。迄今為止,在這兩區出土的五代遺跡有窯址7座、作坊4座、灰坑18個。從出土的遺跡看,五代時期仍是以轆轤拉坯成形為主。以柴薪為燃料,在半倒焰式饅頭窯內燒制。不同的是,一改唐代筒匣缽多件疊燒的方式,以漏斗匣缽單件裝燒,而且大多全器施滿釉。因此,五代產品的支燒痕,不在器內而在器外底,或是外底心有三叉支墊留下的三點支痕,或在圈足底有三處小砂礫堆成的支珠,有的則是施滿釉后再將足底刮削一圈。其中,前兩種支燒方式是五代時期特有的,加上釉裹全器的特征,這三點成為鑒別五代瓷器的最簡便方法。后一種方式五代晚期開始使用,延續至宋代,而且多用于白胎類器物上,有的露胎處可見刷上的護胎水,燒成后呈火石紅色。

從為數不多的五代文化層中出土的遺物主要有青瓷、黑瓷、白瓷等,其中青瓷占多數,說明五代時期黃堡窯的主要產品是青瓷器。

二、五代青瓷的胎釉特征

五代青瓷胎土大體有黑灰胎和白胎兩大類。黑灰胎類中有灰胎、青灰(深灰色)胎等。一般顆粒細、質密,很少有氣孔,但往往夾雜有黑色小雜點。這種胎土是直接從唐代青瓷延續下來的,經五代到北宋早期還有。在五代,數量占壓倒多數。黑灰胎器一般在上釉前施一層白色化妝土。施釉比唐代青瓷厚,質純,呈色穩定,又不像宋代青瓷那樣光亮、透明、富玻璃質感,是一種略帶乳濁的滋潤含蓄的風格,比唐和宋的青瓷更接近“玉”的感覺。色調以“青”為基礎,主要有青灰、青綠與粉青、天青兩大類,其中青灰、青綠釉占總數的95%以上,粉青、天青釉占不足5%的比例。

白胎占總數的25%。有純白的。也有灰白的,因相對于黑灰胎,呈色淺的多,故以白胎稱之。純白者多數顆粒較粗,質略疏松;灰白者質細密、堅硬。這類胎土的器物多見于五代晚期,其中的灰白胎見于五代末,宋代仍存在。

白胎器施釉前不上化妝土(但有的上護胎水,露胎處呈火石紅色),釉色多數為淺青、粉青、淡天青、淺綠、淺青泛黃等,較之上述的黑灰胎青瓷呈色淡而嫩,其中,粉青、天青或近似此釉色的約占12%,施釉有薄有厚,質感也與黑灰胎類的器物近似,只是薄釉者透明感略強。白胎器中還有一批薄胎器,有的壁厚僅有1.5毫米,釉也較普通的薄。值得注意的是,這類瓷器中生燒的較多,許多器物的釉子處于剛剛融化的狀態,半木光,淺黃色,與金銀器的質感更接近,禚振西認為這是為仿金銀器而有意為之。

從遺跡出土的狀況看,上述兩類胎色的瓷器是摻雜在一起的,說明它們雖有先后差異,并無生產區域的劃分。

三、五代青瓷的裝飾

五代青瓷的裝飾不但與造型有關,而且是依據胎釉的不同特征而設計。

青瓷的裝飾主要有劃花、剔花、減地刻劃花、印花和貼塑。其中,剔花為黑灰胎類的特有裝飾,減地刻劃花為白胎類的主要裝飾。

劃花主要裝飾是用尖細的工具在釉下劃出紋樣。由于黑灰胎均在釉下施一層白色化妝土,花紋的線條部分化妝土脫落,露出底胎的深灰色,在青灰或青綠的釉色下,清晰美麗。白胎類劃花的內容、形式與之相同,只是線條下的顏色為白、或灰白色,若隱若顯,與淡雅的釉色十分和諧。劃花出現最多的紋樣是器內底心一朵團菊,菊瓣略呈旋轉狀。常見的題材還有卷草紋、連環紋、牡丹、蓮瓣等。

剔花是將紋樣輪廓以內部分的化妝土剔掉,顯出深灰色的紋樣,乍看類似鏤空的效果。由于裝飾于黑灰胎器物上,剔掉化妝土的面積又比較大,將底胎上的一些缺陷,比如黑點雜質等也顯現了出來,并不十分美觀,故這種裝飾的器物數量很少,時間也極短。

印花是用印花模具在器物上摁壓出紋樣。五代制模和宋代不同,沒有翻模這道工序,而是直接在模上刻出紋飾,所以印出來的均是凸出的陽文點、線。在白胎類瓷中更多見,或在小件器物上滿裝,或在大件器物的顯要部位點綴裝飾。

貼塑是將模制的浮雕形小飛鳥、飛蝶、密蜂和烏龜、小魚等貼在盞或杯等的內底心或器蓋的面上進行點綴裝飾。凸起的小動物,在青釉的襯托下,若動若游,意趣無窮。

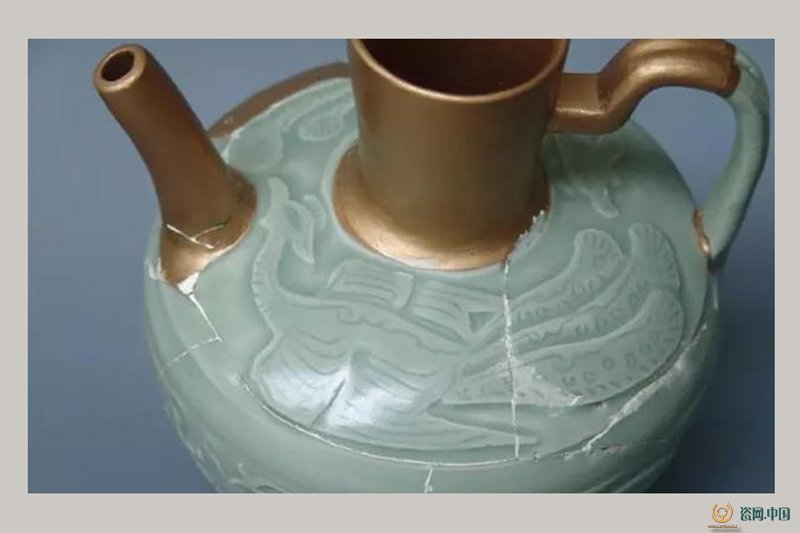

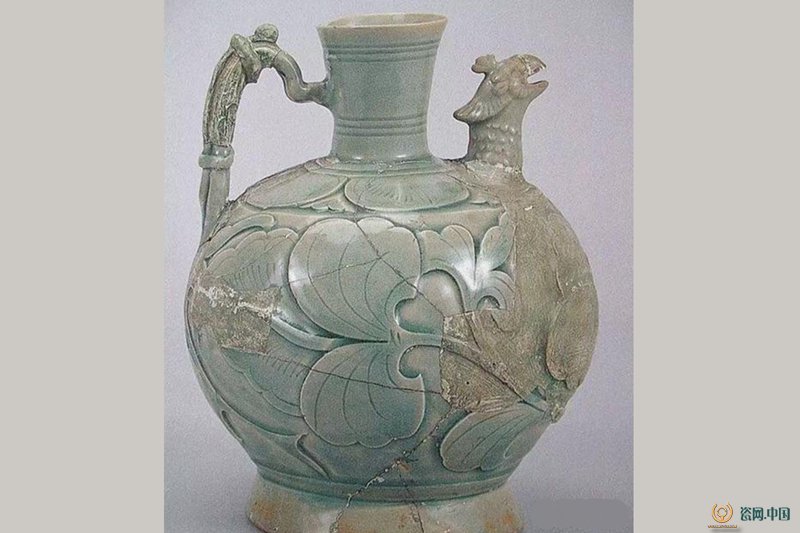

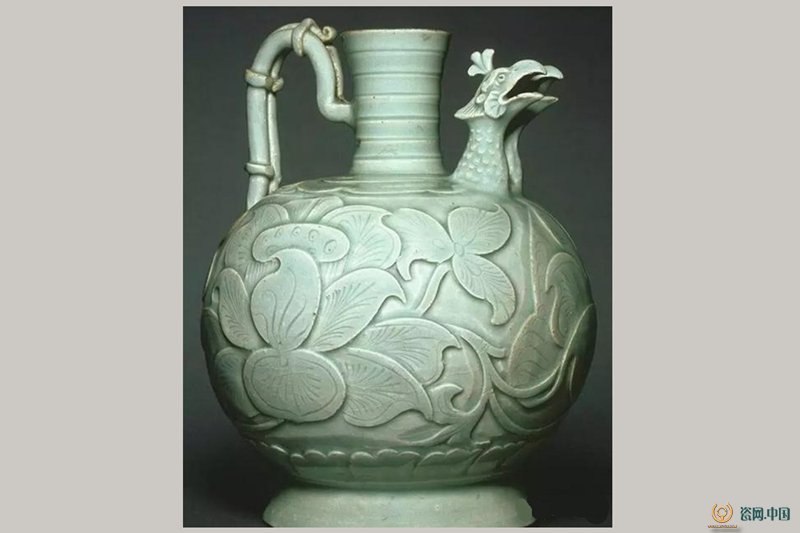

減地刻劃花是先刻出紋樣輪廓,再將花紋以外的部分沿輪廓線向外剔掉一部分,使紋樣凸現,并以不同的層次表現花瓣或枝葉等的前后參差,最多的可達四層,類似于淺浮雕的樣式,富有立體感。刻好的,在細部劃出類似葉筋、花蕊的線條,使紋樣更細膩生動。這種裝飾因著力在胎上表現,故都選用色質較好的白胎或灰白胎做骨,迄今未見有深灰胎的減地刻花器。這種裝飾出現,主要裝飾于執壺、罐、瓶的腹壁上,且有一些是滿裝,與宋代刻花的風格有近似之處,是宋代青釉刻花瓷的濫觴。過去,將傳世中的這類瓷稱之為“東窯”,五代黃堡窯址青瓷大批出土后才知是五代時在黃堡窯燒制出來的。

從上可見,黑灰胎類瓷的裝飾更多地利用了化妝土的作用,白胎類瓷則著重于胎上下工夫,使其具有立體感。但總的來說,五代青瓷中有各類裝飾的占比例較之唐、宋瓷的要少得多,更注重釉子色質之美的表現。

四、五代青瓷的造型

五代青瓷器類豐富,有餐具、茶具、酒具,幾乎囊括了日常生活的各個方面,每種器類又有多種造型,用不同的手法裝飾、美化。器類中數量較多的是碗、盤、盞和盞托、壺、盅、杯、碟、各類器蓋等。其中,白胎類器物中,盅、杯、盞托、壺、壺蓋在同類器中占比例較大,有的可多達一半以上。黑灰胎類瓷器中數量最多,在同類器中占比例最大的是碗、盞、盤、各類器蓋等。

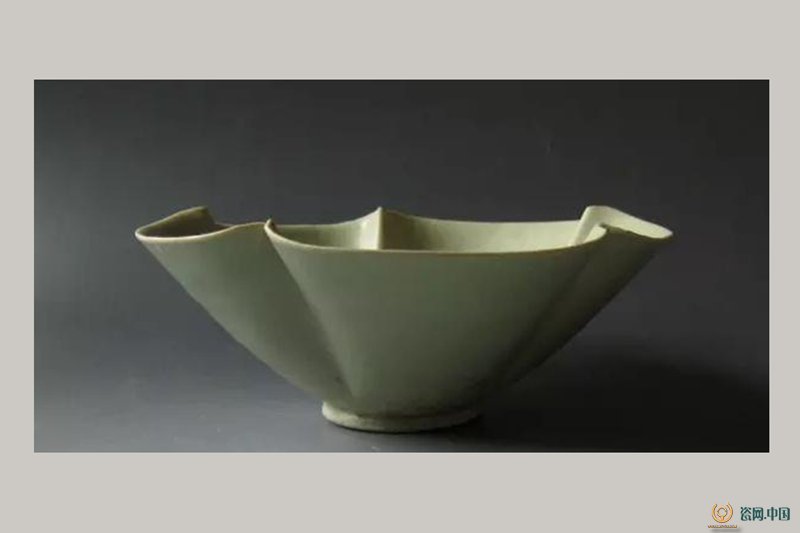

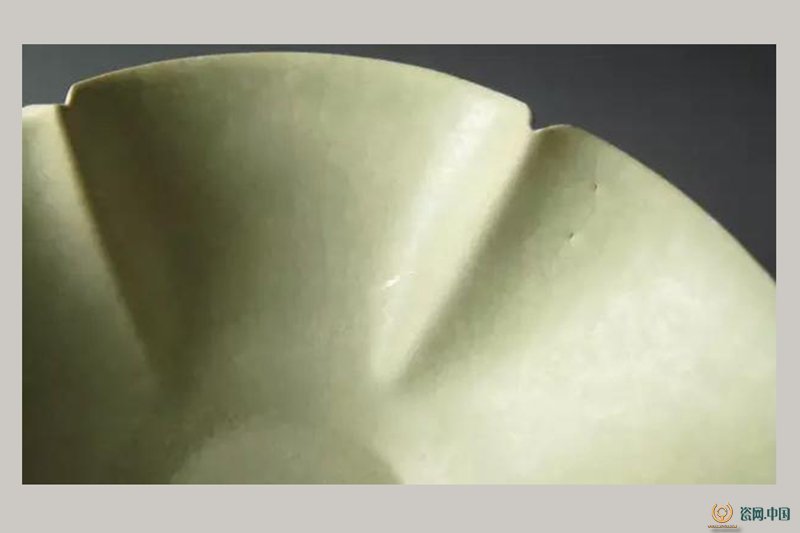

造型上,碗、盤類的印象是體形偏大,早期敞口的較多,多數器物腹弧度較小、斜而深,圈足多外撇,輪廓線條明快、簡潔;到晚期,器物輪廓線條更生動、多變,如口外撇,腹外弧造型的增加,輪花等裝飾更多,端莊中透著秀美。五代晚期出現的小件的盞托、小杯、盅、壺等花口、葵口的較多,腹部也常依口沿作成花折狀,足有多種,外撇成喇叭狀的小圈足最典型,造型精巧,裝飾細膩。

從上可見,日常生活中需求量最大的碗、盤等餐具絕大多數為黑灰胎,而作為酒具的盅、杯、壺和用于飲盞托和盞,白胎的卻占有相當的比例,這些器類較之餐具數量少,也是達官貴人方能使用的物品,應屬于較高檔次的用瓷。造型上,前者將實用性放在了十分重要的位置,后者在實用的基礎上,還更多的注意它的藝術性,使人在使用的同時又賞心悅目,照顧了不同生活層次的需要。這說明,到了五代晚期,青瓷更崇尚精致、秀美、典雅的風格,精雕細琢的細巧器類是最高檔的產品。此外,濃厚的金銀器風格也是五代青瓷的特點之一。除上文介紹的在釉色仿制外,其造型和裝飾上仿金銀器的更普遍。如印花小盅,外腹上凸起的以密集的小點為襯底的花葉紋飾,顯然是模仿了金銀器捶擊制成的魚子紋底花紋的形態;花口、花折腹及喇叭形外撇的高足、外斜的圈足等在五代青瓷上時時可見的造型也是金銀器上最常見的特征之一。尤其是那些胎體細薄、折痕深銳的造型,與金銀器無二致。

金銀器自南北朝、唐代以來,一直是貴族階層使用的高檔用品,是領導時代潮流的器類,故瓷器仿金銀器也是追逐時尚、抬高身價的途徑之一。五代青瓷與唐代和宋代相比,金銀器風格更濃厚,尤其以五代晚期的一批高檔用瓷為甚。這與時尚和產品的供應對象有很大關系。

五、五代青瓷的藝術成就和地位

綜上所述,五代青瓷按胎色可分為兩類,黑灰胎類和白胎類,前者早,后者晚。二者在釉色、造型和裝飾上以交叉、承繼,并不能截然區分,但風格上還是有一些差異的。可以說,黑灰胎瓷的燒制成功為五代青瓷的發展打下了良好的基礎,白胎類瓷的發展將五代青瓷的水平提到了前所未有的高度。總結起來看有以下幾點。

1.黃堡窯自五代第一次使用了漏斗匣缽單件裝燒,為產品質量的提高創造了條件,宋代繼承了這一成就,并沿用和改進了五代圈足底擦釉的裝燒方式,使青瓷的成就再次達到一個高峰。

2.造型工藝由黑灰胎瓷到白胎類瓷,發展的更加完善。五代有一批胎體極薄的青瓷,有的口腹都做成仿金銀器的花折狀,而且,花折起伏懸殊,工藝難度非常大,但這些器物大多造型規整,絲毫沒有變形,這是前所未有的,說明黃堡窯五代青瓷的成型和燒成工藝已達到了當時的最高水平。

3.從釉色上看,以灰青、青綠最多,但粉青、天青釉無疑是最美的。五代早中期,只在黑胎類中零星出現,到五代晚期數量有逐漸增加的趨勢,表現了從偶然得到到有意燒制的發展過程。五代晚期,一部分器物胎上刷有漿水,這類器中粉青、天青釉的占比例極大,因此,這種工藝除使露胎處得到美化外,是否與釉的呈色有關,很值得考慮,也許主要為襯托釉的顏色而設計。這些都反映了到五代晚期,粉青、天青釉已成為生產和使用者雙方的追求。而粉青、天青釉數量的大幅度增加,與白胎瓷的產生有很大關系。白胎類瓷僅有25%的比例,卻12%的粉青、天青釉瓷,占這類瓷總數的50%左右,且白胎類瓷中,有的器物釉色與粉青、天青雖有距離,但其淡雅的風格與之卻相當接近。上述刷漿水美化的瓷器,也幾乎全為白胎類器。

五代黃堡窯青瓷的粉青、天青色釉是國內最早燒制成功的。比黃堡窯晚燒制天青、粉青釉的窯場還有著名的汝窯、北宋官窯、南宋官窯、龍泉窯等,它們與五代黃堡窯青瓷胎釉特征上有許多近似之處,其粉青、天青瓷呈色比五代黃堡窯穩定,反映了制瓷工藝發展的階段性。

4.減底刻劃花工藝為宋代耀州窯刻劃花瓷的誕生打下了良好的基礎。

五代青瓷不同于宋代主要以花紋來美化的形式,大部分是以釉色表現美,但也有紋樣裝飾的一面,雖然占比例不多,卻有很高的成就。五代晚期再現的減底刻劃花瓷就是其例。這類瓷大多釉水較薄,并相對透明,使紋樣顯得比較清晰,這說明者已經注意到釉水與紋樣的相互制約關系,并有意予以控制。到宋代,略帶乳濁感的釉水變成流動性強、透明度高的玻璃釉,非常適合釉下裝飾,于是,自五代出現的刻劃花大量流行起來,不同之處是五代的減地刻劃花重在減低花紋周圈的襯地,使紋樣凸顯而富立體感,不很講究運刀;到宋代,花紋刻痕起承轉折清晰可見,瀟灑、犀利,運刀如行文走書,充滿韻律感,刀痕也成為花紋裝飾不可或缺的一部分,使百煉鋼成繞指柔。如果沒有五代刻劃花的積累和鋪墊,宋代刻劃花是不可想象的。

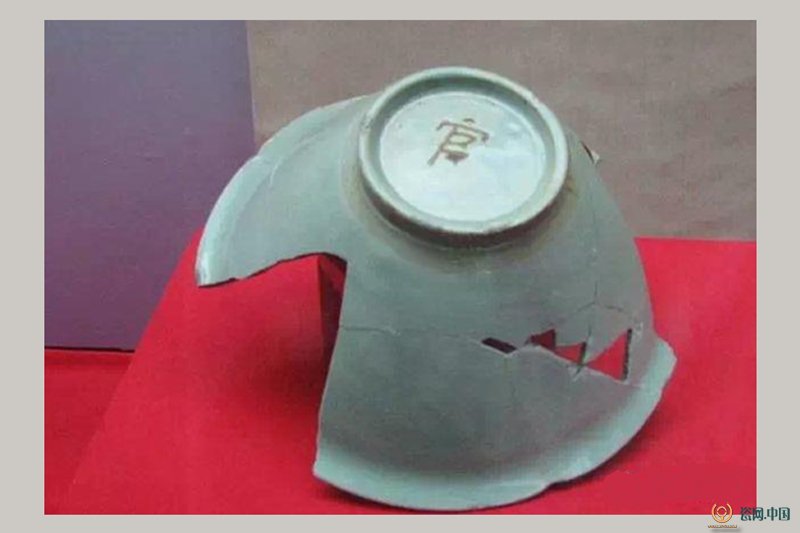

五代黃堡窯青瓷的成就遠不只這些,正因它有如此杰出的成就,又出土了“官”款的標本,才有對其性質和歷史地位的討論。禚振西先生認為,五代黃堡窯是這一時期北方地區最重要的青瓷窯場,它的產品特征和柴窯的“青如天、明如鏡、聲如磬”的記載基本吻合,加之又出土了“官”字款的標本,很有可能是一座官窯,即后周柴世宗的柴窯。另外,也不排除五代黃堡窯燒貢瓷的可能性。筆者認為這一說法為五代黃堡窯青瓷做了十分準確的定位。

黃堡窯青瓷燒造有悠久的歷史傳統,唐代陸羽《茶經》中提到的“鼎州窯”就在這里,五代上承唐代青瓷的成就,在五代早期,其青瓷的燒制工藝就已達到了很高的水平,但到中期以前,其產品大多數是供日常生活需要的碗、盤類等,所以推測在五代的早中期,它是一座主要供民間需要、但已頗具規模的窯場。刻“官”款的瓷中,底足特征顯示有可能早到五代中期以前的,所以,這時已開始向官府燒貢瓷。“官”即“官樣”的意思,之所以定“官樣”,是因要區別于“民樣”以“制樣需索”,所以,筆者認為出土“官”款器是窯場燒貢的標志。五代晚期,黃堡窯青瓷的發展突飛猛進,出現了前所未有的形勢,較為突出的有,白胎類青瓷創燒成功,并出現了別具風格的減地刻劃花青瓷,以及一批胎薄釉嫩、小巧精致的高檔瓷器。這些變化,一方面是工藝水平提高的結果,另一方面,顯然是為滿足某些特殊需要,甚至為此可以不計成本,不惜花費。尤其是白胎類瓷的燒制,在胎料含鐵量極高的黃堡地區實為不易。唐晚期,曾經持續了一個多世紀的白瓷生產終于被逐漸放棄,就緣于胎料含鐵量過高,不適合發展白瓷,從唐朝晚到五代,黑灰胎的青瓷一直是窯場的主導產品,而到五代晚期,卻突然不顧窯場環境條件,試制白胎青瓷,并燒成了從黃堡窯到耀州窯整個發展歷史中白度最高的純白胎瓷,如果背后一種強有力的支持,這種生產是很難想象的。歷史上能夠如此使窯場不計工本,唯求至美的也只能是皇宮,也就是說工匠是依皇帝的旨意進行燒制的。還有一個現象值得注意,就是五代黃堡窯“官”款瓷器,現已出土了近20片,從底足特征看,絕大部分為碗或盤類,很少見到其它器形,而五代晚期的這批高檔瓷器,品種造型多樣,但無一有“官”字款樣。所以這兩批產品的供應對象和生產方式是否有何不同,很值得考慮。五代時期,宮廷需要的瓷器是以怎樣的方式生產出來的,后代所謂的“官窯”制度在五代是何種情形,都是需要繼續討論的問題。但無論如何,五代黃堡窯青瓷絕非一般,它所達到的工藝水平和藝術造詣甚至超過了宋代的青釉刻花瓷,曾在中國陶瓷史上產生過深遠影響。