〔內容提要〕巴林左旗林東窯是遼上京地區最為重要的瓷窯之一。自發現以來,有關該窯的爭議即層出不窮,且曠日持久。爬梳該窯的發現與發掘歷程,辨析1958年報告內記述的遺跡與遺物,林東窯的開窯當不晚于遼早期。但該窯的延續時間與性質的確認,仍需有更多考古學證據的支持。

綜觀中國陶瓷史,巴林左旗林東窯是一個頗為特殊的案例,是最早為世人發現并發掘的遼境瓷窯之一,呈現了北地陶瓷的獨有面貌,但又沒有任何一處瓷窯能像它這樣,自發掘以來便在時代和性質的判定中產生形形色色的分歧,并且迄今仍存在著較大爭議。有鑒于此,本文在系統梳理林東窯學術史的同時,試圖進一步提煉、整合一些有效信息,以備為它的后續研究提供一些新的思路。

一、林東窯的發現與發掘

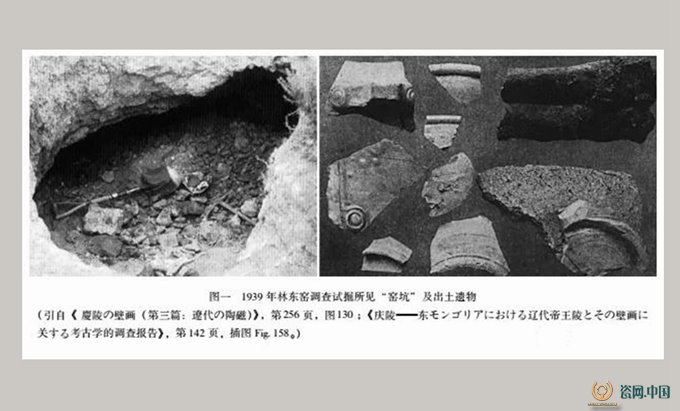

遼上京臨潢府故城內瓷窯址(林東窯)發現于20世紀30年代末。依據日本學者田村實造的記述,1939年8月7日至11日,慶陵調查團對遼上京進行實測勘察。在調查的最后一天,小林行雄、山本守等人注意到皇城西山坡南麓附近“不似土壤的不規則地形”。試掘所見摻有燒土的陶瓷片地層、出土的匣缽等遺物使他們確認此地是一處窯址(圖一)。然而,當時已值傍晚,工作緊迫,因此,調查團只能草草收集遺物,乃至窯爐的結構都未及探明。事后,田村將窯址的調查工作委托給了齋藤菊太郎和大內健等人。

1940年,齋藤菊太郎等對該窯進行復查。小山富士夫很可能從齋藤那里聽聞到了窯址的相關信息。李文信記述稱1943年也對該窯進行了勘察,這次勘察活動確定了林東窯的性質及規模,亦為來年小山的工作提供了不少便利。

1944年5月9日,小山抵達林東并展開了對遼上京周邊區域的調查及發掘工作。有關該窯發掘的具體時間,過往敘述多采用1958年報告“正式發掘是在1944年5月進行的,前后歷時16天”的記述。小山的日記則更為明確地記錄了該窯發掘的準確時間:5月16日。需要說明的是,事后小山在英國東洋陶瓷學會發表演講時,提及林東窯的發掘僅進行了10天。由此,我們懷疑1958年報告所述“前后歷時16天”的載錄,可能還包含了5月9日至15日期間小山對遼上京周邊區域的前期調查。從小山現存的工作日記及日本學者杉村勇造的記述來看,我們傾向認為1944年林東窯的現場發掘工作可能還不足10天。

14年后,此次發掘活動的重要參與者李文信將他手頭的資料加以整理并刊布在《考古學報》上。小山攜帶回日本的部分林東窯陶瓷片(僅24片)則轉藏在東京出光美術館。

有關林東窯的現場發掘情況,1958年的報告敘述得極為精簡。小山的日記或能為我們補充一些其他的信息(圖二)。茲將日記中涉及窯址現場發掘的部分轉譯摘錄如下:

5月16日,六點起床。八點早飯。

九點在保存館集合,勞工隊長等十一人。大內(健)、李(文信)、孔(令嗣)、小山(富士夫)十五人做好準備前往發掘現場。

九點半到達窯址,給隊員做講演。李君、大內氏。

上午十點開工,挖寬1米的東西向探溝。擾亂嚴重,原狀不明。

十一點四十五分吃中飯。

下午一點繼續發掘探溝。一點半在探溝內發現炭片。二點半休息,一起吃小米。三點再開工。五點結束,挖了寬1、長25、深12米的探溝。

5月17日,早上六點半起床。七點早飯,送別大內,他要去赤峰•熱河出差。

八點三十分在保存館集合。我和李君兩人以及勞工隊長等11人去上京古窯址。爽快。雖然一開始像晩秋一樣冷,但九點到達窯址的時候天氣變得晴朗暖和。

九點十五分開工。又開了個與昨天的東西向探溝呈十字交叉的南北向探溝(寬1.2、長11.3米)。早上十點半小憩,十點四十分再開始。

十二點中飯。

一點十五分開工,風變大。梁(?)、孔兩君來了。發掘。從四個方向拍照。三點休息。四點半下工(有探溝圖)。

5月18日,連日的勞累導致早上起晚了。

八點開工□,醒來后出門是多云天氣。快速吃完早飯,下起了雨,就在室內整理日記。天氣好轉又去了保存館,遇到李、孔、梁君,整理記錄陶瓷片。

在保存館吃中飯。

將近兩點,原(?)氏冒雨來訪,叫我去測量窯址。李、孔、梁君和我以及原氏帶來的兩個民工一同前往古城,測量了平面圖及斷面圖。下午七點結束。和原氏吃了中國料理后,七點半回宿舍洗澡。

對比小山日記與1958年的報告,明顯可以看到二者探溝測量數據上的不同(表一)。從小山日記5月17日涉及三條探溝的草圖及5月18日所述測量活動看,日記所述5月16日的數據許是小山基于現場發掘規劃而設定的記錄;5月17日探溝的長度則可能與乙、丙兩溝的總長有關。至于李文信1958年報告中的記述,或可能與發掘后所得的實測值相關。

通過以上的梳理,我們能明確的是當時的發掘工作進度較快且略顯倉促。從這一點講,林東窯的發掘一定程度上或許只是小山富士夫考察遼上京地區遼代陶瓷遺存的一個方面。換句話說,盡管這個窯址是吸引他前往林東的重要原因,但他奔赴上京的目的可能并不僅僅是為了發掘它,即小山對林東窯或只是帶著一種考察、試掘的心態。

二、林東窯1958年報告再分析

在遼代瓷窯的研究中,林東窯素以資料匱乏而著稱。自1939年發現以來,此窯的調查試掘情況即公布寥寥,早年出土的遺物又不知所蹤。如此窘迫的狀況使得1958年刊布的報告當仁不讓地成為當下研究林東窯的核心資料。然而,單一的資料來源也帶來了必須正視的現實問題:這份早年的報告幾乎以百分百的形式鑄成了當下有關該窯的主體認識框架。因此,使用這份資料的我們必須慎之又慎。

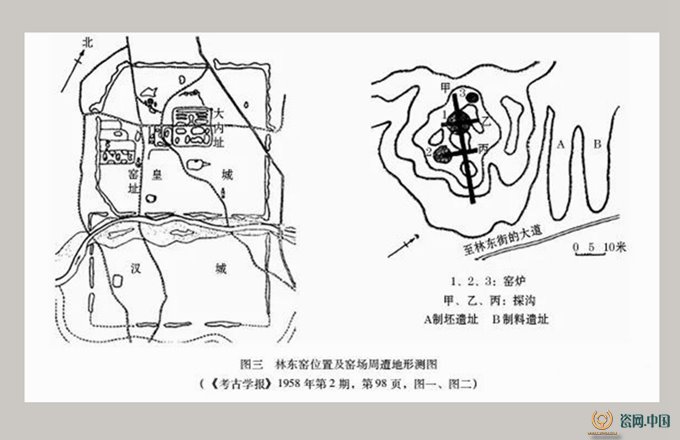

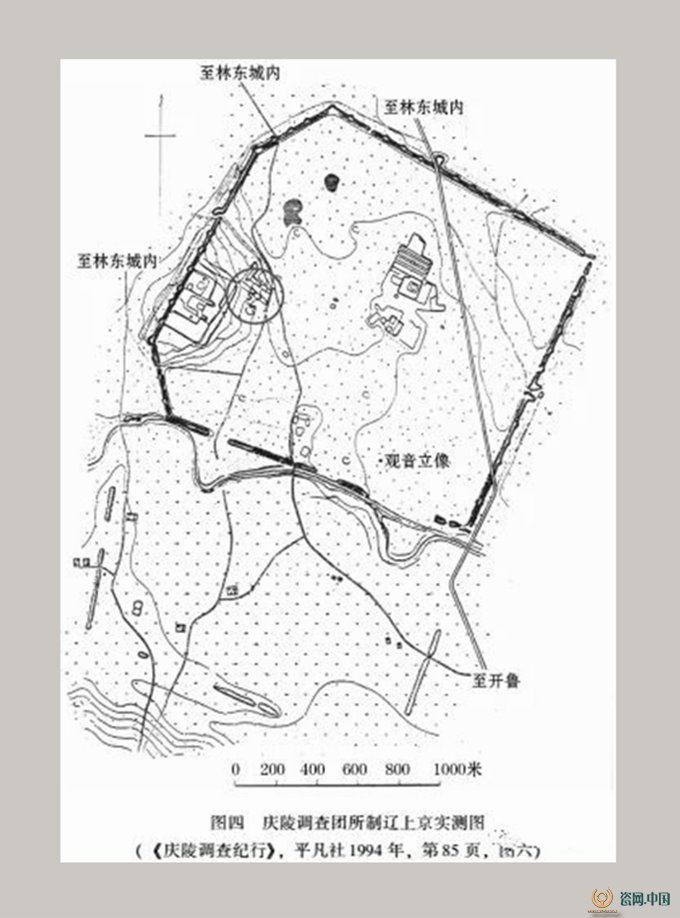

窯場在城內的實際位置是我們所要審視的第一個問題。報告記述林東窯位于遼上京皇城西山坡寺院址山門前“適當漫崗東趨平地的緩緩斜坡上”。為顯直觀,文內插圖還以明確的標識標注出窯址地處寺址的東南(圖三)。然而,與1939年慶陵調查團繪制的遼上京實測圖進行擬合后,我們發現1958年報告中所見窯場周遭的實地測圖顯然與寺址東北部的小地形最為相近。近年地表調查也顯示了此處集中分布有與窯業廢品相關的耐火土泥條等遺物。

由此,我們推測最契合窯址所在的位置應是西山坡寺院址的東北,而不是東南(圖四)。

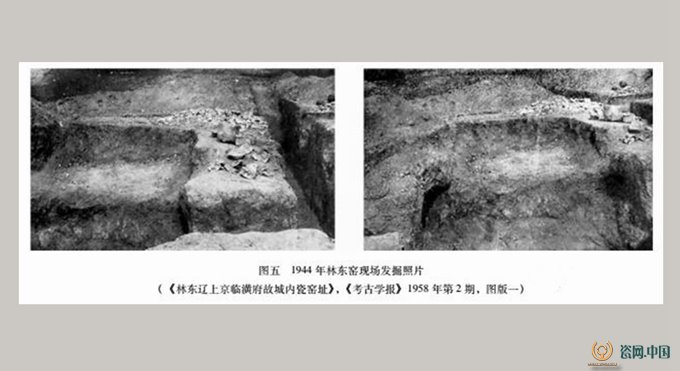

林東窯的窯爐構造是我們所要審視的第二個問題。報告記述1944年共發掘有三處窯體均呈圓形的窯爐。文內還公布了兩張發掘時拍攝的照片(圖五),并標注為“一號窯”。但是,從照片中探溝的方位及與窯坑的相對位置看,它們反映的很可能不是一號窯,而是位于丙溝南部的二號窯。

二號窯周壁直立,底略平坦,是這三座窯中保存相對較好的一座。其“直徑大于3、深26米”。窯室“耐火磚雖被取走,但仍存有零星碎塊”,并且它的“西邊上部延伸出一方形小坑”。報告傾向認為,這個小方坑是窯門所在。然而,依據常識,窯場為便于裝燒、搬運器物及清理廢棄堆積,一般會將窯門設置在面向低處的位置。綜觀林東窯窯場周遭西高東低的地形態勢,窯門面高西開似乎是一個很不合理的設置。

再據報告的記述,一號窯位于甲、乙兩溝“十”字相交處,是一個“直徑5.8、深3.4米”的大圓坑。其“越深越小,下為平底”。坑內出土瓷片、陶片、窯具、黑釉琉璃瓦等,“上部較多,下部較少,及至坑底幾乎全是灰層,絕少遺物”。依據這些現象,報告認為,這個圓坑是一個把耐火磚取走后再填滿灰土和窯渣的廢窯坑。

三號窯位于甲溝西端北側約5米處,原始地形是一較高的土堆。其直徑2、深不足1米。坑內“充滿灰土,僅出土少數瓷片,中有綠瓷一種,是產量極少的出品”。

以上,除這些訊息外,我們對這三處窯爐的其他情況均一無所知(表二)。同時,就現有資料所記述的情況看,窯址發掘現場“擾亂嚴重,原狀不明”的問題或許自始至終存在。這樣,我們便能理解齋藤、小山、李文信均提及現場發掘時堆積的紊亂態勢了。這是一件十分遺憾的事,因為窯址地層關系的紊亂、缺失使得研究林東窯的學者們別無他法,只能求諸窯址內有限的出土遺物去推求相關的答案。

三、林東窯時代與性質的再討論

學者們關注林東窯并非偶然。然而,時至今日,有關該窯的研究仍存在較大的爭議。

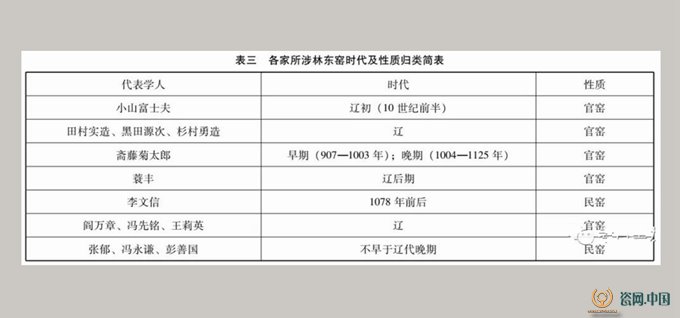

最初,窯址的發掘者小山富士夫憑借窯內所見的黑釉瓷瓦與祖州城天顯三年(928年)遼太祖祭殿瓦作相似,認為它是遼初的官窯。田村實造、黑田源次、杉村勇造等日本學人均認同“官窯”的看法,但他們并沒有詳細論及窯址的具體燒造年代。

作為該窯的調查者,齋藤菊太郎認為,此窯的燒造分早、晚兩期。早期是907—1003年,主要燒制白瓷,并推測可能是在“定窯工匠遷入林東后”才開窯的;晚期是1004—1125年,即圣宗后期至遼亡。齋藤的觀點頗值關注,蓑豐即認同齋藤“林東窯是受定窯白瓷影響后才開窯”的認識。但在具體年代上,他認為窯址是遼后期才始燒的。

在1958年的報告中,依據探溝甲內出土的“元豐通寶”(1078—1085年)錢,李文信推斷窯址年代約處在1078年前后,首次否認了小山“林東窯屬官窯”的看法,并認為此窯與西山坡佛寺相關。嗣后,閻萬章贊同李文信的斷代,但仍和馮先銘、王莉英共同認為這是一處官窯。

20世紀60年代初,在勘察、試掘遼上京遺址后,張郁認為,此窯上限當在遼代晚期,并推測該窯為遼亡后金人所建,同官窯風馬牛不相及。通過分析窯內出土的時代特征較為明確的幾類器種,彭善國也傾向其時代為金,同時,他還敏銳地注意到了該窯所見產品中黑釉類約占三成的組合特征(表三)。

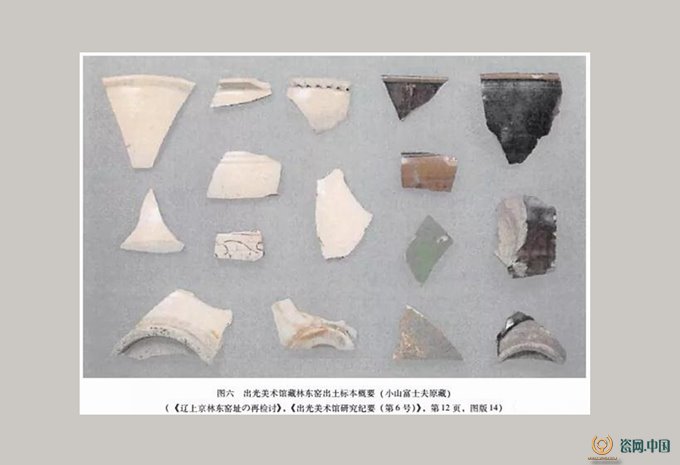

前賢諸論各有千秋,故重新討論林東窯的時代與性質必須要有確鑿證據作為穩固的支撐。1958年的報告中刊布了早年發掘所得的資料,但限于時代的局限,文內記述的相對簡單、黑白圖版的模糊不清、地層關系的紊亂缺失使得我們在有效信息的提煉上依然顯得十分困難。幸運的是,小山帶回日本的24片標本復為學人所公布,這給我們的討論提供了一絲新的線索(圖六)。

這批標本的整理者弓場紀知認為,24片標本中最具有效斷代意義的是“玉璧底白瓷碗”及“圓唇圈足白瓷盤”。參照越、邢兩窯玉璧底及五代圓唇圈足白瓷盤的編年,他認為林東窯的燒制約在10世紀前半(始燒于10世紀前半而終于10世紀中葉,即太祖至世宗時期)。

這是一個十分重要的意見。因為就這24片瓷片而言,幾乎均為素面且頗具唐風。其中占大宗的白瓷無論釉色、器形,皆與早期定窯相類。更為重要的是,所見窯具(耐火土制三足支臺)的樣式也顯示出了此窯時代偏早的特征。同時,小山攜帶回日本的瓷片里口沿做成波紋狀花邊的缽也與河北井陘窯、陜西黃堡窯等窯址的出土物一致,是中原地區五代時期的典型風貌。然則,遼地陶瓷業也有著自身的特殊性,與同期中原制瓷業相比,在器形的演變上可能存在著某些階段上的遲滯。

一般認為,遼地制瓷技術源自中原,而中原窯匠進入遼上京的契機最可能與遼政權南下的攻掠相關。因此,遼境制瓷技術的來源與發展是十分特殊的:一方面,它可能只是中原地區單方面的輸入,而遼朝本土的技術卻不一定能影響到中原;另一方面,它不是一次性也不是連續無間斷的交流,而是在太祖、太宗—世宗、圣宗這三大不同南下階段內斷斷續續地輸入和影響,意即遼與中原間的制瓷工業既存在相當的聯系,同時又有著很大的隔絕,所以,僅憑玉璧底、圓唇圈足等特征,尚還不能準確卡定該窯的延續時間。

部分學者將林東窯的開窯定于遼末金初或更晚,亦面臨著一些令人困惑不已的問題。如1958年的報告明確記述了此窯產品的胎質均細膩白潤,“不作白砂糖樣麻面”。報告為說明胎質白細的程度,稱其“若與北宋白瓷胎質相比,僅次于河北曲陽縣澗磁村定窯上品,比鉅鹿出土的白釉器好得多”。由此觀之,若該窯時代屬金,則依托遼上京城址(遼上京在金代日漸淪落為一座地方城市)而建的一處小規模窯場,確難保證其所出產品的瓷胎均高質而細膩白潤。

細讀杉村勇造及李文信的記述,該窯堆積內的高溫釉瓷在分類上也呈現著極為特殊的“非黑即白”。比對遼宋金元時期同期窯場的瓷業情況,這種非此即彼的區分方式值得我們進行省思。事實上,就該窯的黑釉而言,1958年的報告中已明確稱其“色黑而閃暗綠”,“器口沿及棱角凸起部分釉薄而色淡”,“與宋代一般黑色釉不同,與建窯黑色釉更不相類”,“與當時遼陽冮官屯和金代撫順大官屯兩窯出品也無相同之點”。而在巴林左旗當地,這種釉面的特征顯然又與浩爾吐出土的“醬褐釉雞冠壺”及近年遼祖陵一號陪葬墓出土的“醬褐釉瓷器蓋”較為接近。比照現有的編年,浩爾吐出土的雞冠壺當不晚于遼代早期,祖陵一號墓的墓主被推定為耶律李胡,下葬時間當在應歷十年(960年)前后。可見僅以報告器物線圖中幾類具備晚期特征的器類為依據,是不能說明該窯開窯于金的。換言之,在看待1958年報告中所呈現的具早期特征的器類時,我們亦不能以“造型上的傳承”來進行簡單的解釋。

四、小 結

筆者仍傾向認為林東窯開窯于遼代早期。然而,依據現有資料,并不能確定其延續時間,亦不敢輕易妄言它的性質。盡管對于遼瓷而言,林東窯十分重要,但該窯早年的發掘資料已不知所蹤,1958年的報告亦沒有涉及發掘時具體的地層。換句話說,使用這批資料的我們顯然已無法知曉窯址堆積內是否還混入有林東窯開窯前亦或廢棄后的遺物。更為遺憾的是,即使是面貌單純且與瓷窯燒制緊密相關的窯具,也存在著一些基礎性的問題,而難以進行細致的探討。歸根結底,這些問題的解決仍需倚仗日后的考古新發現。

[基金項目]本文得到國家社科基金重大項目(批準號:20&ZD251)“遼上京皇城遺址考古發掘資料的整理和綜合研究”及中國社會科學院大學(研究生院)研究生科研創新支持計劃項目“遼上京出土瓷器的初步整理與研究”(項目編號:2021-KY-54)的資助。

附記:本文的寫作離不開中國社會科學院考古研究所董新林、汪盈老師的悉心指導。山西大學郝軍軍老師、中國社會科學院大學蔡瑞珍、岳天懿及內蒙古大學的劉薩日娜也為本文的寫作提供了重要的幫助,謹致謝忱。(作者:陳澤宇,中國社會科學院大學(研究生院)考古系碩士研究生)(原文刊于:《北方文物》2021年第5期)