長期以來,遼金史學界關于遼代上京窯的考證文章寥寥無幾,該窯完整產品更是“神龍見首不見尾”,無人親見。近期,曾在沈陽念書(現于北京工作)的遼瓷藏友王陽在內蒙赤峰購得一件造型特殊的古瓷碗,因與資深遼史專家馮永謙先生相熟,王陽便請馮先生過目鑒定,馮永謙得出結論:這是一件罕見的遼代上京窯“白瓷荷蓮碗”,是遼瓷史上的重大發現!

不同尋常的“蓮花荷葉白瓷碗”

經仔細觀察,馮永謙發現,這件通高6.5厘米、口徑12.2厘米、圈足外徑5厘米、內徑4.4厘米的白瓷碗,較一般常見的瓷碗稍大,腹較直而深,飾有荷蓮浮雕花紋,雖為通常所見的白瓷,胎質、釉色亦屬正常,但其造型之特殊有異于常,看似普通,卻有別于以前所見的白瓷器,且時代較早,為過去所未見,是一件罕有的孤例。

遼上京故城窯蓮花荷葉形白瓷碗(馮永謙攝)

從外觀看,該碗整體作一荷葉形,四周向上收攏,直壁深腹,口作六花式,唇邊微外侈,側觀其形狀頗似-朵綻放的蓮花,實則是一個收束上籠的荷葉,下有圈足,挖足工整,足壁較矮,碗的外壁附有堆塑花紋,自腹下部圈足外側起,分別為互相對稱而豎直向上的延伸為六條呈現略帶彎曲的凸起筋脈,其上分布有不規則的坑點,表示此凸起的堆塑條帶為荷花的梃(tǐng)莖,其上部高岀碗邊口沿,莖的頂端分別塑有微卷的荷葉、含苞的花蕾、已經結實的蓮蓬等物,三種花式兩相對稱。碗口邊沿,現有-處較小殘壞,經過粘接恢復,遺痕不顯,但仔細觀察仍然可見。

遼上京故城窯蓮花荷葉形白瓷碗碗外底(馮永謙攝)

碗的整體造型,甚為形象逼真,一眼望去,便知它是“蓮花荷葉形碗”,造型有異常式,此為特點之一;其次是碗系輪制,但與一般瓷碗敞口、斜腹不同,此器為深腹,接近直壁,上下體徑幾乎相等,下部胎較厚重,上部口沿處胎體較薄,輪制成型后,碗的口邊使之稍微外侈,并做出花式口,再于壁外貼塑荷花長莖與蓮葉等,制器與裝飾均極盡功力,此是特點之二;此碗胎質較白,而質地細膩,選料精致,火候較高,胎骨已經瓷化,此為特點之三;看其釉色,釉層厚度適中,釉下可見拉坯紋,并有臘淚痕,所施無色透明玻璃釉稍呈微黃,為象牙白色,釉較光潔,淳厚明亮,此為特點之四;其施釉方法,器身的碗內壁及外腹全部施釉,口邊亦有釉,圈足內亦有釉,僅圈足的著地面無釉,顯示此碗非墊圈覆燒工藝,而是由匣缽裝窯燒成,此為特點之五。上舉特征表明,此白瓷荷蓮碗奇異不群,確屬不常見之器。

遼上京故城窯蓮花荷葉形白瓷碗俯視(馮永謙攝)

“白瓷荷蓮碗”出自遼上京故城窯

這件發現于內蒙赤峰的白瓷荷蓮碗,其瓷胎、釉色與河北定窯產品十分相似,但在馮永謙看來,此碗與定窯瓷器存在一定差別,其出產時間雖在定窯的興盛時期(北宋),卻不能斷定其為定窯產品,而更接近于一件產于遼代上京窯的傳世精品。

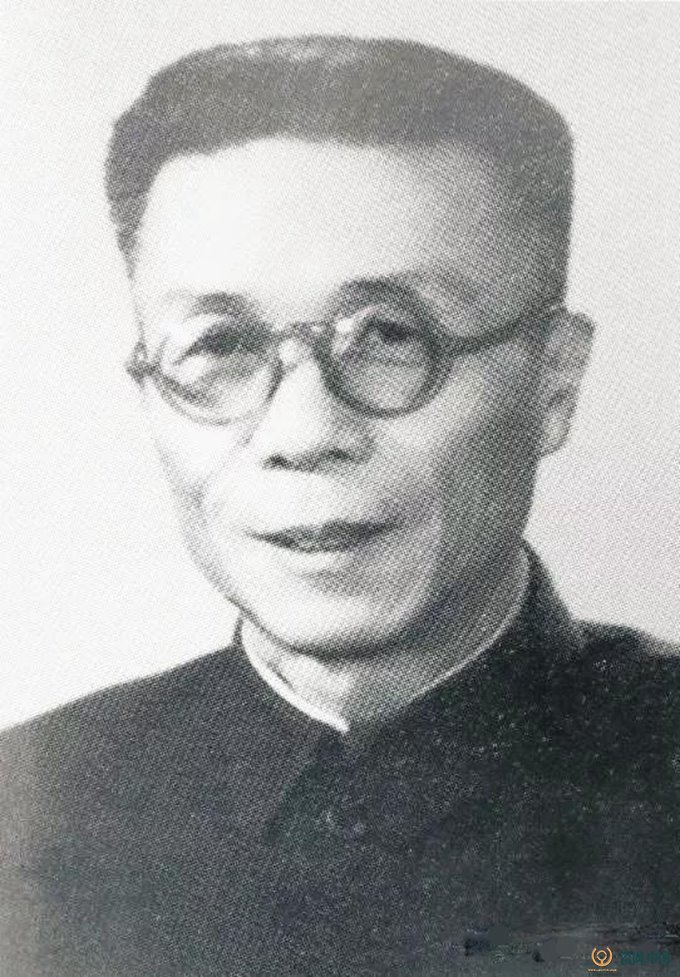

馮永謙的老師、享有“東北考古第一人”之譽的李文信先生曾對上京窯址進行過考古發掘,他發表的《林東遼上京臨潢府故城內瓷窯址》考古發掘報告(載于《考古學報》1958年2期),是目前研究遼代上京窯歷史的一手權威資料。

享有“東北考古第一人”美譽的遼史權威學者李文信先生(資料片)

李文信這樣記錄道:上京窯瓷器胎土很細,表面、破面都不見顆粒痕跡,色純白,少有作閃灰白色的,雖不透明,但瓷化程度較高,毫無吸水性。質極溫潤滑膩,破裂紋路多不正直,或作鋸齒狀、裂面有光澤,而不做白砂糖樣麻面。釉層與胎質不易分別,硬度較高而不脆弱。唯瓷土攪揉不勻,火法操縱不甚得宜,常有暴釉紋起的現象。大器厚胎中往往含有少量雜質,所以現有雜色微點或灰白色,但這都是從較少數的破片中看出的現象,完整瓷器必當減少這些毛病。上京窯瓷器的裝飾部分極少,似以素瓷為主流,器底刻有記號印,是本窯瓷品的一個特點。

李文信在文中明確指岀:“根據岀土瓷片來說明上京窯岀品的種類和器式,從釉色上說,有白瓷、黒釉、綠釉三種,白瓷岀土量較多,胎釉質量很精,制作也較精致,有裝飾的器物均為白瓷,白瓷有杯、碗、盤、碟、盂、盒、瓶、壺、壇、罐各種。”可見遼上京故城窯生產的瓷器是很精良的,種類和器型也是多種多樣的。報告又強調說:“瓷質細而胎薄,釉層薄而均勻,所謂普通的器式更與河北曲陽定窯和鉅鹿岀土瓷品接近,這些特點表現與定窯的傳統作風相接近。”可以看出遼上京故城窯的制瓷技術是很成熟的,堪與定窯比肩。

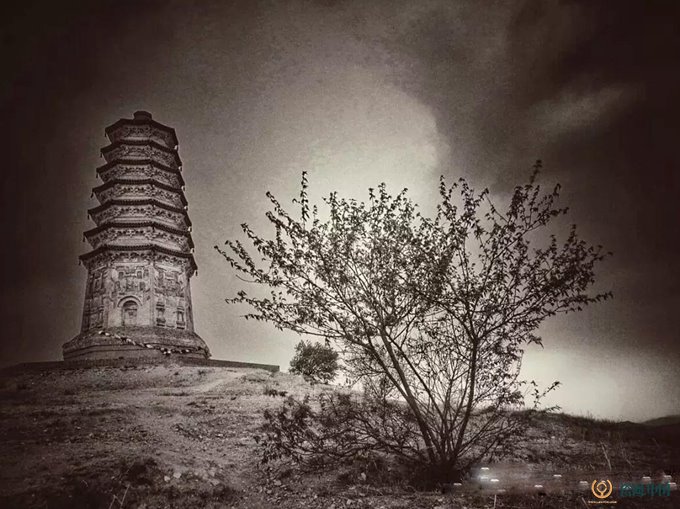

風雨將至前的遼上京南塔(王陽攝)

李文信對遼代上京故城窯瓷器評價頗高,他定論道:“若與北宋白瓷胎質比較,僅次于河北曲陽縣澗瓷村定窯上品,比鉅鹿出土的白釉器好得多!白釉為含鐵質釉料之一種,因胎質細白,故胎外不掛白粉衣而釉色純白,此種優良瓷質不但為遼瓷所僅見,即在北宋白瓷系中也是較少的。”

李文信親見并發掘的遼代上京窯

這件精美的“白瓷荷蓮碗”傳遞出有關遼代上京窯的歲月聲音,那么,歷史中的上京窯是何面目,究竟怎樣?李文信在他的《林東遼上京臨潢府故城內瓷窯址》考古發掘報告中,有詳細介紹。

據李文信報告記載,遼上京故城窯是在解放前發現的,窯址位置在內蒙古自治區昭烏達盟(今赤峰)巴林左旗林東鎮南三里,遼上京臨潢府故城的皇城內。臨潢府城在烏爾吉沐倫河西岸的肥沃平原上,原分漢城和皇城兩部分。皇城在北面規模較大,略呈方形,中有大內宮闕遺址;漢城與它南壁相接做橫方形,規模較小。皇城西壁中段跨于一小漫崗上,上有規模宏大的寺院址一處,寺址山門前漫崗東趨平地的緩緩斜坡上,就是上京窯的分布地點。

遼上京皇城內日月宮遺址旁的漫崗斜坡地即上京窯的所在地(資料片)

上京窯址分制造現場和燒成窯室兩部分,規模不大,全部用地面積南北約80、東西約50米。南部圓形漫崗上是窯室所在,地面保存著大大小小如饅頭形的土堆六七個,殘碎瓷器片、窯具片散亂遍地。北部地勢稍平,有由西向東伸展的平崗兩道,崗上微現建筑物遺址痕跡,但無磚瓦石塊,估計當時工作場的建筑物似極簡陋。南崗上瓷器片、窯具片、陶器片的散布很密,面積也較廣;北崗上瓷片較少,原料石塊、白色石英砂、普通小石塊和鐵渣塊等散布較密。由此可知,南崗上當是制坯場,北崗上當是制料場地的遺址。

日月宮遺址出土的神秘婦人頭像(資料片)

在這個遺址中,雖僅掘出三個大小不同的廢窯坑,原建筑物各部分已不存在,但它是一面有出入口的圓形窯室,與今日河南彭城鎮、山東博山兩窯場的窯室相同,是北方常見的圓室窯。與華南的長洞窯和江西景德鎮介乎長圓之間的窯室完全不同,和當時熱河赤峰的缸瓦窯屯遼瓷窯、遼寧撫順大官屯金瓷窯相同,與此后在鞍山和遼陽兩市發現的遼代瓦窯窯室的構造也一樣,這可能是當時通行的一個窯室結構。

該窯原料僅存有黃白色礦石一種,雖未經過科學分析,但憑肉眼觀察,知是一種質不太純的長石類,外表很像石灰石,但硬度很小,質細滑而巖層多呈厚板狀,是制造器胎的主要原料。據調查所得,這種石料在巴林左旗白塔子村(遼慶州址)附近、滿琪克(獨石山、在遼祖州前)附近及此窯西方五里的白音戈勒村后嶺都有巖層露出,而后一處又存有古代采石坑,或許就是由那里開采來的。

內蒙赤峰林東遼太祖陵文保提示碑(張松攝)

燃料方面,由于窯址中植物灰的大量存在,由于沒發現煤和煤焦渣,由于以林東為中心的二、三百里以內至今沒發現過煤層,可知此窯是用草木而不是用煤做燃料的。

火性方面,為氧化焰燒法。由于木柴火焰長或通風不多,一時或某些部分的火性就起了還原作用,這就使瓷色不純白而偶有現出青色的原因。

該窯成型上有兩種基本方法:一用轆轤拉坯,皆為圓器,轆轤右旋,痕跡極為顯著,旋工也極為熟練工整;二用模型印坯,皆非圓器或器物的部分品,如海棠長盤、壺把、棋子等,印出的器物極為規矩均勻,棱線圓正,平面也都清楚光滑。印范當是瓷胎精雕的,技工手法相當熟練。

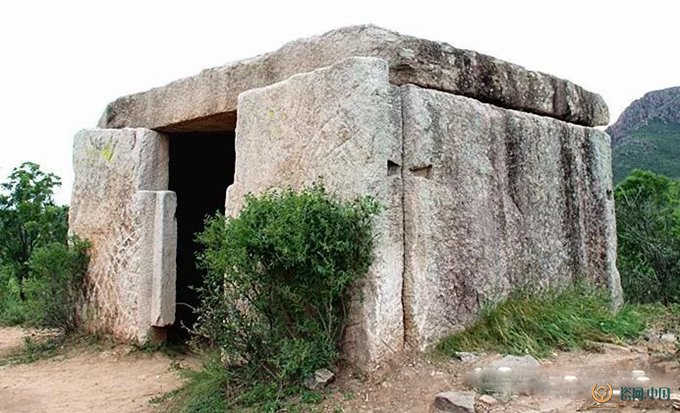

遼祖陵石房子(張松攝)

根據出土瓷片說明此窯出品的種類和器式,從釉色上說,有白瓷、黑釉、綠釉三種。白瓷出土量較多,黑瓷較白瓷稍少,綠釉瓷片出土極少,只能知道此窯也燒造綠器而已。從瓷器功用上說,三種多是日常飲食使用的小型器物,未見50厘米以上的大器。白瓷品種繁多,黑瓷種屬較少,僅有瓶、罐、盂、瓦等數種,綠釉僅見瓶、罐二式而已。

李文信為上京窯所做的“六個判斷”

當年,主持發掘遼代上京窯遺址的李文信先生,依據該瓷窯址的發掘情況和出土遺品,做出了以下“六個判斷”。

一:此窯不是官窯,也不是自由瓷業窯,可能是貴族或寺院等奴隸主的生產事業。

有人主張,該窯址出土了與林東滿琪克山遼祖州城祭殿上相同的幾片黑釉瓷胎瓦,就說這是當時遼朝經營的官窯,但據發掘殿址的情況看,出土的黑瓷瓦何止萬片,若全系此窯燒造,窯址上就不能僅存殘瓦兩片。如屬官窯,必有大批俘虜的漢人窯工為他們生產,規模也不應如此狹小簡陋。但也不可能是自由瓷業窯,據《遼史》所載,皇城中除契丹皇帝居住外,只有各種官署、貴族宅第和寺院,一般人民,尤其是被統治的漢人勞動者沒有入居的可能,公然設場開窯,營業謀利更談不上,所以說不可能是自由瓷業窯。這樣,它只有兩個可能:一個是契丹貴族從中原擄得的奴隸窯工,為他們進行的生產事業;另一方面,由于它和大寺址相連來看,或者就是寺僧們經營的副業。這由契丹皇帝中后期崇信佛教的事實上看,很有可能。

遼太祖陵神殿前的巨大柱礎石(張松攝)

二:此窯年代不能在遼初,可能在1078年稍前或以后的40年(宋神宗元豐、遼道宗大康年間)。

決定此窯絕對年代的資料有兩種:第一種是黑釉瓷胎筒瓦。它的確是與此窯出品的黑瓷胎質釉料相同,另一方面又確與祖州城遼太祖祭殿出土的瓷瓦同質同式,遼太祖祭殿是建于遼初的,依這一連串事實看,似乎應定此窯的時代為遼初,但這是不正確的。第一因為無法證明祖州祭殿在遼初就用瓷瓦,即便是遼初就使用瓷瓦,也很難肯定說這萬余片瓷瓦就是這個生產規模很小,僅出土與它同質同形的兩片瓷瓦的上京窯所燒造的。所以,其年代不可能在遼初;第二個是瓷窯遺址層中“元豐通寶”銅錢。它的出土層位雖不太深,但確與窯具、瓷片共存,并且是原來層位,沒有被攪亂過。當年,窯址耐火磚均被拆走,不剩一塊,把瓷片、灰土雜填窯坑里時,也把這一銅錢混入,顯然,這都是窯業停止后才能有的事實。因此上京窯的年代,當在1078年前后的40余年間。

遼上京皇城遺址(資料片)

三:燒造時間最久不過兩年,可能是由別處遷來,后又遷走了。

由于窯室不多,出土的瓷器片和燒成窯具很少,工場建筑址很簡陋窄小,都證明燒造期間很短,估計最長不超過兩年。由祖州遼太祖祭殿瓷瓦的胎質、釉料與此窯黑器相同來看,可能是別處燒造過祭殿瓷瓦的老窯的一隊工匠遷來上京。由耐火磚的全部拆走,完整匣缽一個不存、原料礦石剩余很少的情況來看,可能是全窯又遷走了。

四:窯工可能是俘虜來的中原定窯工人

上京窯窯工是什么人,從哪兒來的?從當時的歷史事實上看,一方面,契丹人歷次侵入中原的目的,主要是為了掠奪財寶和奴隸,手工業的技術工人更是他們迫切需要的。這些被擄的男女老幼,歸契丹皇帝、皇后、太后的,就編入他們的宮分做奴隸。分給皇族貴戚的,或他們自己在戰爭中俘虜的,就迫使居住在他們私城郭的頭下州里,為滿足他們的奢侈生活來勞動。漢人窯匠自設窯場于上京,是當時情勢所不許的,所以說這些窯工是被俘虜來的中原漢人。

由制瓷技工上看,拉坯留有細線紋、有器底滿釉的覆燒器,瓷質細而胎薄,釉層薄而均勻。普通的器式與河北曲陽定窯和鉅鹿出土的瓷品接近,這些特點都表現與定窯傳統作風相接近,而與遼當時其他窯場——赤峰缸瓦窯村古窯、遼陽冮官屯古窯,有根本上的區別,所以說可能是中原定窯工人的北來。

王陽(左)與馮永謙(右)考察赤峰林東遼代夏捺缽老爺洞遺址(張松攝)

五:上京窯瓷器整器尚未發現,存量似不多。

上京窯所燒瓷器,在以上京為中心的,二、三百里以內發現過的古墓中從未有過出土,各州縣城址中(如祖、懷、慶、饒各州及其附近各小城址)也未曾發見過遺片,這可能與該窯制瓷時間短暫,產量不多有關。

六:上京窯的發現在中國文化史上很有意義:首先,可看出中國陶瓷的豐富多彩;其次,可看出遼瓷的具體內容和獨特性;最后,由此可見當時遼宋兩地文化的密切關系。

綜上所述,馮永謙先生認為,藏友王陽于赤峰所得的這件白瓷荷蓮碗不僅造型精美,而且式樣也較新穎別致,在遼地諸多窯場中,據其多年研究,尚無一處窯場可以生產岀這樣的瓷品。而據李文信先生分析,上京窯出土的、傳世精美瓷器必然存在,只是散落民間,世人未識而已。“既是如此,這件白瓷荷蓮碗不見于遼上京故城窯已知的岀土品的器式,也就可以理解了。因此,這件新見而完整的白瓷荷蓮碗,應視作遼上京故城窯瓷品的重要發現!”馮永謙定論道。

2016年6月10日,馮永謙先生考察赤峰林東遼代夏捺缽遺址“查干溫犢兒山”(張松攝)