明清是中國象征圖形的鼎盛時期,大量的民間裝飾紋樣和圖形符號在這個時期內確立了成熟穩定的形象。

“和合二仙”亦是如此。

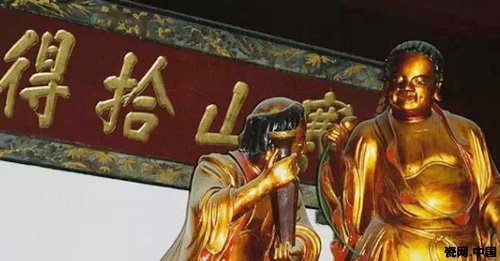

“和合二仙”的真人原型,據傳兩人為唐憲宗時期的僧人。一名寒山,浙江天臺寒巖人士,善詩詞,亦名寒山子;一名拾得,原為孤兒,后被國清寺老僧豐干路過天臺山時發現并收養,故名拾得,亦善詩詞。天臺山國清寺是寒山、拾得的祖庭,內有他倆的畫像,形象為:寒山,一印記,一手附膝,微笑,赤足;拾得,一手托珠,一手閱卷,亦赤足,大笑。

在清代以前,和合二仙圖只稱寒山拾得圖,直到清雍正十一年,敕封天臺山寒山大士為“和圣”,拾得大士為“合圣”,于是寒山、拾得即為“二仙”亦作“二圣”。

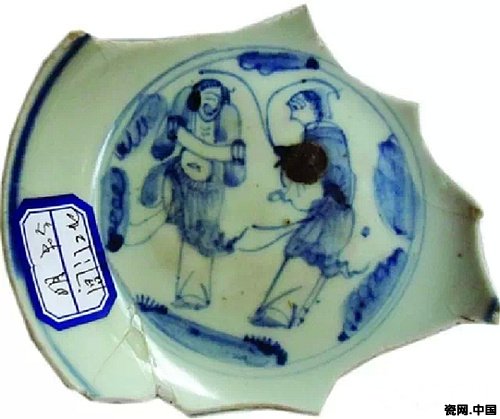

明代弘治和嘉靖時期的青花瓷上,寒山拾得圖比較常見。不過隨著時間的推移,形象上有些改變,有時候是一人持荷葉或禾苗,一人捧圓盒,也是為了取“和”“合”的諧音。普遍所見形象為笑容燦爛、蓬頭垢面、袒胸赤足或趿鞋、不修邊幅。

兩僧自幼都有詩才,互相敬慕,遂成好友,后世將二人稱為“和合二仙”,“和”“合”二字體現的是中華民族的一種人文精神。和者,和平、和睦、和順、和藹、和諧、和解也;合者,合作、合力、合好、合龍、合歡、合巧也。無論是國還是家,最貴不過“和”“合”。

“和合二仙”體現的是儒家中庸之道,以及佛家忍讓和因果的思想。在許多傳世的繪畫和瓷畫上,和合二仙的形象都是笑容滿面,瀟灑自如,正是這種用微笑來對待人世間的種種不平和嘲弄,把塵世間的苦痛在笑容中化解,從他們最著名的《寒山拾得問對錄》就可以看出來了。

昔日寒山問拾得曰:“世間有人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我,如何處置乎?”

拾得曰:“只是忍他、讓他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他,再待幾年,你且看他。”

寒山云:“還有甚訣,可以躲得?”

拾得云:“我曾看過彌勒菩薩偈,你現聽我念偈曰:

老拙穿衲襖,淡飯腹中飽;

補破好遮寒,萬事隨緣了;

有人罵老拙,老拙只說好;

有人打老拙,老拙自睡倒。

涕唾在面上,隨他自干了;

我也省力氣,他也無煩惱。

這樣波羅蜜,便是妙中寶;

若知這消息,何愁道不了。

人弱心不弱,人貧道不貧;

一心要修行,常在道中辦。

世人愛榮華,我卻不待見;

名利總成空,貪心無足厭。

堆金積如山,難買無常限;

子貢他能言,周公有神算。

孔明大智謀,樊噲救主難;

韓信功勞大,臨死只一劍。

古今多少人,哪個活幾千;

這個逞英雄,那個做好漢。

看看兩鬢白,年年容顏變;

日夜如穿梭,光陰似射箭。

不久病來侵,低頭暗嗟嘆;

自想少年時,不把修行辦。

得病想回頭,閻王無轉限;

三寸氣斷后,拿只那個辦。

也不論是非,也不把家辦;

也不爭人我,也不做好漢。

罵著也不信,問著如啞漢;

打著也不理,推著渾身轉。

也不怕人笑,也不做人面;

兒女哭蹄蹄,再也不得見。

好個爭名利,須把荒郊伴;

我看世上人,都是粗扯淡。

勸君即回頭,單把修行干;

做個大丈夫,一刀截兩斷。

跳出紅火坑,做個清涼漢;

悟得真常理,日月為鄰伴。