“鳳”又稱“鳳凰”,是中國古代神話中的百鳥之王、四靈之一。通常人們把雄鳥稱為“鳳”,雌鳥稱為“凰”(古時為“皇”)。傳說中還有一種“鸞”,因是雄性鳳凰,所以有“鸞鳳”之稱。鳳是古代社會人們想象中的保護神,民間將其形容為“頭似錦雞,身如鴛鴦,有大鵬的翅膀、仙鶴的腿、鸚鵡的嘴、孔雀的尾”。鳳居百鳥之首,象征美好與和平。

陶瓷上的鳳紋裝飾經歷了兩個不同的發展階段。原始社會到六朝時期,是鳳紋的孕育和產生時期,唐代到清代是鳳紋的發展時期。最早在新石器時代的陶器上就有簡單的鳥紋形象。

秦漢時期,建筑用陶瓦上多出現朱雀紋,鳳的形象從那時開始趨于明確。瓷器上的鳳紋裝飾出現于唐代。這時的鳳紋已經有了固定的模式和越來越美麗的形態變化。唐代鳳的形象與高冠長尾的孔雀并成定式。

宋代鳳多與牡丹相配,形成鳳銜牡丹、鳳穿牡丹等紋樣。唐宋時期,鳳紋的裝飾大多采取刻花、印花的技法,到元明清時期,彩瓷成為中國瓷器燒制的主流,鳳紋的裝飾由刻花、印花變為以筆繪為主,大量形美色艷的鳳紋在這三代瓷器中出現。

與龍紋類似,鳳紋的形象體現了不同時期的文化藝術特點,充分表達了人們的理想、追求和意愿。商周時期,鳳被看做一種神鳥。這時的鳳紋幾乎都呈花冠狀,豐滿的翅膀和長長的尾羽、寬大有力的爪,顯示了奴隸制社會的等級森嚴、風氣凝重和當時的審美情趣。

秦漢時期,除描繪鳳凰形象以外,還有朱雀、鸞鳥、赤鳥、長離、鵬等各種神鳥,形象大同小異,都是鳳鳥的變體和異化,是鳳紋豐富多彩的表現形式。

魏晉南北朝時期,鳳紋的形式特征在漢代的基礎上進一步深化發展,由于當時佛教盛行,鳳鳥形象被注入了新的精神理念。裝飾題材擴大了,花卉纏枝紋樣被廣泛應用,鳳多采用在清新的花卉圖案之中展翅飛翔的形象。

唐朝鳳紋的造型更加“鳥體”化,常見成雙成對的“鸞鳳”,和鳴祝頌,象征著美滿幸福。這與盛唐的物質文化生活息息相關。宋元兩代,鳳紋大量出現在瓷器上,如宋代江西吉州窯鳳菊紋瓷枕、元代青花的各種鳳紋罐和鳳首壺等。

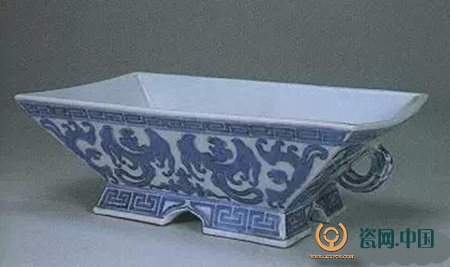

到了明代,鳳紋已經成為一種特定的造型,無論在圓形、方形還是其他形狀的器物上,紋樣構成都各具其內在形式,而鳳紋的共性形態也進一步規范化。

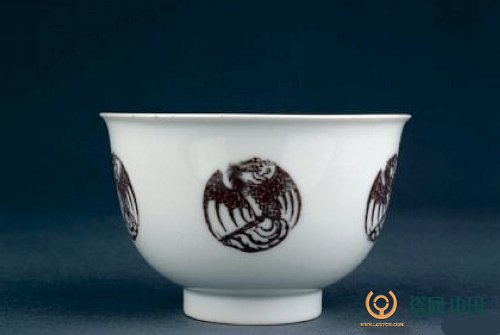

清代飾以鳳紋的瓷器較明代增多,而且畫法風格各不相同,按紋飾的組成分成雙鳳、團鳳、夔鳳、鳳凰牡丹紋、龍鳳紋等,此時鳳紋基本上貫穿整個時代的瓷器生產,并多出現在官窯制品上。其代表意義也發生了很大的變化,成為皇權的象征。