兒童節(jié)并不只是孩童們的專利,現(xiàn)今社會,人們在追求物質(zhì)需求的同時,也在不斷尋找屬于自己的一顆童心。在古瓷里就有很多這樣的藝術(shù)佳作,反映天真爛漫的童趣藏品就是其中之一,讓我們一起走近它們,體驗一下“返老還童”的神奇魅力吧。

古瓷上的童趣

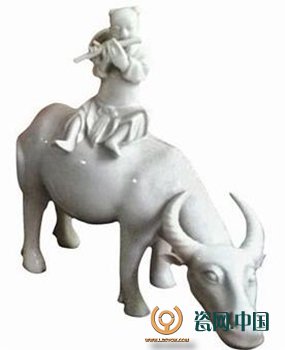

德化窯牧童騎牛擺件德化窯是古代著名民窯之一,位于福建德化縣。宋、元時已燒制青、白瓷。明代達到高峰,以燒白瓷著稱,胎、釉渾然一體,光潤如白玉,被稱為“象牙白”。而“牧童騎牛”作為一種固定的形象留存在文學(xué)作品和藏品之中,“借問酒家何處有,牧童遙指杏花村”,也一樣凄婉迷蒙。民國德化窯牧童騎牛擺件,高19厘米,長20厘米,牛伸頸而立,仿佛在尋找春天,背上馱一童子,身背帶孔草帽,短笛橫吹,悠然自得。牛與童子均呈歡愉表情。此擺件做工精致,造型生動有趣。

民國兒童觀魚圖詩文鼻煙壺鼻煙壺是舶來品,明末清初傳入我國,它由于小巧玲瓏,晶瑩剔透,造型別致,攜帶方便,可以隨時隨地取出把玩欣賞,因此備受文人雅士喜愛。這件民國兒童觀魚圖詩文鼻煙壺,高7厘米。正面繪四個總角童子,蹲踞圍在桌子邊觀賞盆中金魚,形態(tài)各異,生動自然。魚缸里一紅一藍的兩條金魚,似乎在緩緩游動,栩栩如生。背面楷書詩“錦尾銀鱗態(tài)度新,雖餐蒲藻亦陶情。龍宮傳選參苓日,豈在池中過一生”。并“戊寅仲夏”、“寫于故都,馬紹先”,字體端正敦實。馬紹先是民國內(nèi)畫名家馬少宣唯一的親傳弟子。

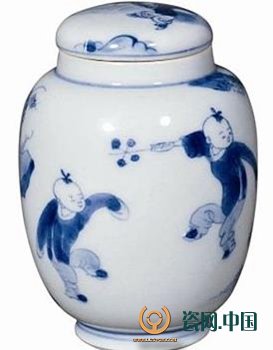

花嬰戲圖罐

青花嬰戲圖罐青花瓷是陶瓷發(fā)展史上一朵奇葩。它是用含氧化鈷的鈷礦為原料,在白坯上描繪紋飾,再罩上一層透明釉,在高溫中一次燒成的釉下瓷器。青花創(chuàng)燒于唐代,成熟于元代,明清達到頂峰。此罐高17厘米,口徑7.8厘米,底足10.5厘米。直頸斂口,溜肩鼓腹,收足凹底。漿白釉質(zhì),縝密胎質(zhì);青花發(fā)色淡雅,富有層次感,主題圖案描繪了兩個頑皮童子玩耍的情景,一童子手持風(fēng)葫蘆,一童子長袖鳳舞,人物表情生動,衣服繪飾線條粗細一致,連貫流暢。稚拙可愛無憂無慮的模樣,令人羨慕。

“童子持荷,年年有魚”水滴

“童子持荷,年年有魚”水滴水滴為滴水入硯的文房用具,源于何年已不可考,最早見于西漢的《西京雜記》,材料上大多以陶瓷為主,也有金屬、玉石、瑪瑙等,造型上千姿百態(tài),古樸典雅,題材多與當(dāng)時的社會文化背景和地域習(xí)俗密切相關(guān)。“童子持荷,年年有魚”水滴造型十分可愛,童子眼睛注視前方,嘴微微張開,手持一枝鮮艷的荷花,半跪半坐在一條昂頭翹尾的鮮紅的鯉魚身上。寓意吉祥如意,年年有余。本品既可作為一個精美的吉祥藝術(shù)品,還是一個精致的水滴,鯉魚的腹部中空,從童子的屁股口注水,流進鯉魚的腹部儲存,魚嘴有口,方便出水。