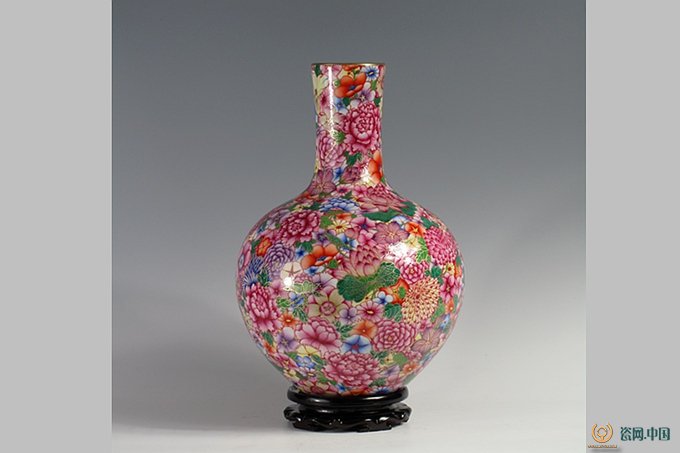

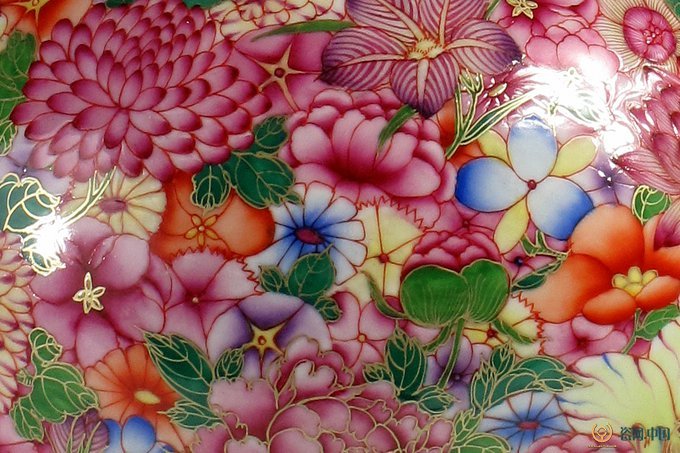

“百花不落地”是清代乾隆、嘉慶時期景德鎮流行的一種粉彩瓷器品類,以各類花卉為裝飾題材,又稱“萬花錦”、“萬花堆”、“萬花獻瑞圖”等。清代乾隆時期是清代社會發展的鼎盛時期,景德鎮御窯廠薈萃了一代名師巧匠,無論數量還是質量都達到了歷史的頂峰,“百花不露地”的裝飾風格就在這個盛世間應運而生,專供皇室使用。這種紋飾多在器物主體中心部位繪制牡丹等大朵花卉,在其周圍加繪菊花、茶花、月季、荷花、桃花等各種小花朵,且在空余部位佐以精細輔紋,使畫面滿密,器不露地,寓意“百花呈瑞,盛世升平”。

其繪制過程是:先用生料在素瓷面上勾勒名花異卉,然后繪畫少量枝蔓串連起來。給花卉填色之前,先用鍋灰打底,再填色,再洗染大花頭明暗,小花頭則用粉彩平涂之。最后,在空白處填地色,常填黑、黃、紅、藍、綠等色地,以襯托花卉紋樣,并以黑白兩色最常見,白為艷,黑為貴。據《乾隆內務府紀事》中記載,這種圖案的器物為尋常賞花時所用,有“萬花獻瑞”之吉意。當時曾明文規定:“年節用‘三陽開泰’,上元節用‘五谷豐登’,端午節用‘艾葉靈符’,七夕用‘鵲橋仙渡’,祝壽用‘萬壽無疆’……尋常賞花用‘萬花獻瑞’俱按時令燒造。”不同紋飾有不同的使用場合,可見當時人們心中對于紋飾的態度并不僅僅存在于美的關照,還有寓意。

縱觀整個陶瓷發展史,可以看到自清以來,陶瓷的裝飾風格由簡入繁,開始極盡能工巧事,陶瓷工匠都以技藝展露為尚,一件瓷器上往往可見多種裝飾工藝并存,《中國陶瓷史》在給予其工藝以肯定之余并不認為其有更多的藝術價值,認為清代陶瓷是藝術審美的式微。而皇室顯貴在清代康、乾、雍時期為顯示國力富強,極盡奢華之事,燒制瓷器也是百件中揀其一二,其余砸碎埋入土中,制一件瓷器往往需耗費百金。在這樣的背景下,“百花不落地”的出現是歷史必然,其工藝之精細、畫面之細膩、色澤之艷麗,可一窺制作中所耗費的人力與財力。這種紋飾除用作傳統瓷瓶上的裝飾之外,還出現在瓷板畫上、九子拼盤、瓷如意上等等,繁縟華美。有些還結合鏤雕工藝,制成“百花不落地”轉心瓶,層次豐富。如這一件清代粉彩萬花轉心瓶,不僅以鏤雕與彩繪結合,還以青花與粉彩釉上釉下相互逗趣,最后加飾描金,工藝極盡復雜,稍有一絲不慎,就會毀壞整體畫面。

在整個中國陶瓷史的轉折時期,作為陶瓷歷史中的再一次巔峰,清代乾隆時期以其工藝的強大在世界上宣示了其陶瓷界的霸主地位,然后一蹶不振,帶著日漸低俗的品位逐漸跌落神壇。嘉慶時期陶瓷藝術基本已無可圈可點之物,唯“百花不落地”瓷在此時反而以趨于舒朗簡約的形式更勝于乾隆時期的堆砌繁縟。至民國,仍有仿古之物,但好比一個是天上仙姝,一個是粗鄙侍女,除形式上繼承之外,其筆法、色澤不可同日而語。這一時期常見在萬花之上作開光,再在開光內以粉彩繪制花鳥、山水等小景的裝飾現象。隨著20世紀50、60年代景德鎮各大瓷廠的繁盛,景德鎮陶瓷藝術迎來了新時代的春天,“百花不落地”瓷也重新大量燒造,這一時期的瓷器可見乾隆時之風采,甚至更加華麗,常見以金地做底色,碧麗堂皇。

南京市博物館的龍蟠虎踞廳,常年展出一套精致的粉彩萬花瓷器,包含了盤、碗、蓋碗、勺、茶壺、茶杯等等,瓷器上的團以赤金點綴,整體色彩明艷又不失雅致。這套瓷器的身世顯赫,它們來自民國時期南京總統府,是蔣介石的御用瓷器。1946年,蔣介石為紀念抗戰勝利,欲從景德鎮燒制一批瓷器,作為國禮送給盟國元首。于是找到當時江西省立陶瓷科職業學院校長汪璠,提出國禮的設想,并囑咐要仿造清代乾隆時期風格,瓷質力求細薄,色調務必高雅。待王璠趕回景德鎮后,立即召集陶瓷名家商議,經反復討論和商榷,制定出了設計圖樣。在這批國府定制瓷中,負責餐具設計的是有“現代國瓷創始人”之稱的彭友賢先生,他在當時是著名的瓷器設計大師,抗戰勝利后在景德鎮創辦了中國瓷廠,一心致力于瓷器業的改良。在接到這個重大任務之后,彭友賢在造型上除保留傳統盤、蓋碗、茶壺等之外,考慮到是贈送與友好國家,要符合當地的飲食習慣,還融入了西式的咖啡壺和咖啡杯,一應俱全,可謂是“中西合璧”。在裝飾上繼承了傳統的萬花風格,但在色調處理上力求雅致清麗,使其雖華麗鮮艷,卻不失格高雅調。一經送往民國政府審核,便得到好評,就一直保留在總統府內,作為總統府宴客時的主要餐具。

隨著20世紀80年代“現代陶藝”思想的傳入,中國傳統的陶瓷制造觀念受到沖擊,當代陶瓷藝術家們掙脫了束縛的枷鎖,可以追求屬于自己的陶瓷藝術的自由王國。一時間,傳統的陶瓷工藝、技術受到了質疑和鄙夷,認為其“俗”而“劣”,創作理念要遠超于工藝的價值。從很大程度上,中國的陶瓷藝術進入了一個真正自由的創作空間,在創作過程中表達藝術家個人的思想和情感賦予了中國陶瓷藝術更廣闊的道路,陶瓷藝術的范疇更為寬廣,陶瓷藝術品的藝術價值更受肯定。但從另一個角度看,過于“重道輕技”會使得一些優秀的傳統陶瓷工藝失去繼承的動力,從而瀕臨消失,這是一大哀婉之事。出于這樣的時代背景,類似于“百花不落地”、“扎道粉彩”等等重工陶瓷品類逐漸淪為邊緣藝術,陶瓷藝術家不屑于以其作為創作手段,唯有一些做仿古瓷的商家會有所保留。因而,在市面上幾乎看不到太多的萬花瓷,即使有,也是或粗劣或精致的仿古樣式。

日本民藝之父柳宗悅說“工藝文化有可能是被丟掉的正統文化,原因是離開了工藝就沒有我們的生活。可以說只有工藝之存我們才能生活……文化首先必須是生活文化。”近年來,受日本民藝思想的影響,中國開始逐漸重視起傳統的、民族的文脈,對于很長一段時間以來被忽視的“工藝”產生了保護的欲望。時代的審美有所差異,如何適應當下,是傳統工藝進入時下生活中最需要思考的問題,創新不可避免,而創新歸根結底要歸入傳統,創新的更高意義,應該是使傳統有新生的活力,得以推進和延續。在一片“民族的才是世界的”呼聲之中,中國當代的設計思想開始關注傳統文化符號,作為其中的重要代表,“百花不落地”這種陶瓷工藝也有了新生的方向。

現代藝術是古代藝術的繼承與發展,而不是它的隔絕。繼承的選擇性應該是立足于本民族的優秀傳統基礎之上的。也許設計師們應該認識到,人們渴望有民族自信力并且崇尚傳統,但并不意味著他們愿意住在古董店里。