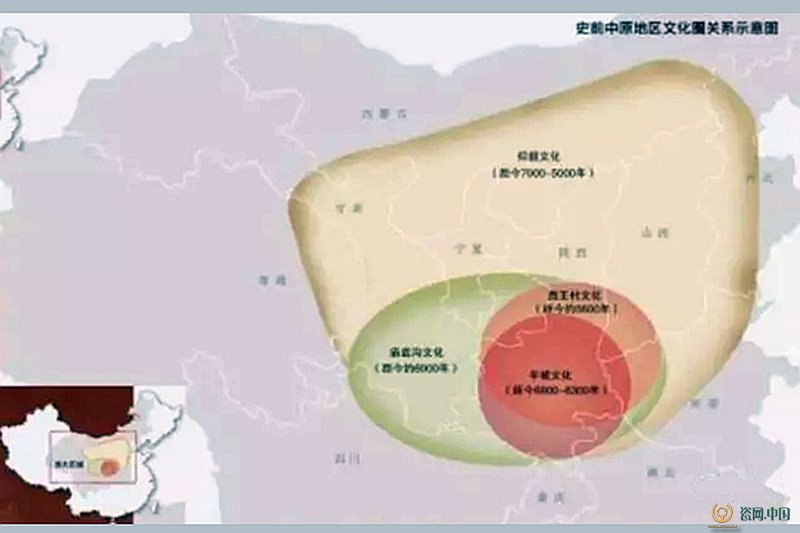

在史前中國,約6000年前,以河南陜縣廟底溝的發現而命名的廟底溝文化彩陶,其傳播浪潮,以它所在的晉、陜、豫、甘一帶的中心區作為源頭,波及四方。

廟底溝文化,作為仰韶文化中期的典型文化類型,學界對其研究、猜想、爭鳴從未止歇。近年構建起的廟底溝文化彩陶“大魚紋”分類系統,將我們對其象征意義及史前藝術浪潮的認識推進到了新的層次。

除史前玉器、殷周青銅禮器的分布和影響外,在中國考古學文化中,再無可與廟底溝文化彩陶比擬者。隨著彩陶的播散,我們看到了一種大范圍的文化擴展,這種擴展的意義與作用,大大超過了彩陶自身。可以說,對彩陶文化的認同,是中國一統的文化基礎之一。

中國史前彩陶為什么如此燦爛?其中又有什么規律與意義?

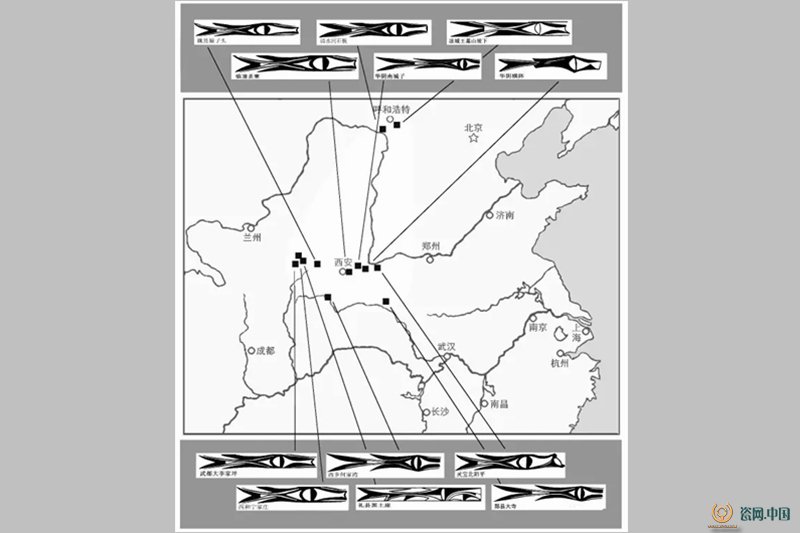

現在可以說,出自陜西半坡、河南廟底溝等地的彩陶圖案,其中心就是要表現魚紋。而這魚紋,為中國文化的認同打下了基礎,并幻化進了我們的文化中,消融無象。

魚紋,并非圖騰

說到魚紋彩陶,最早、也是最深入人心的,便是西安半坡遺址出土的人面魚紋盤。

陜西西安半坡出土的人面魚紋彩陶

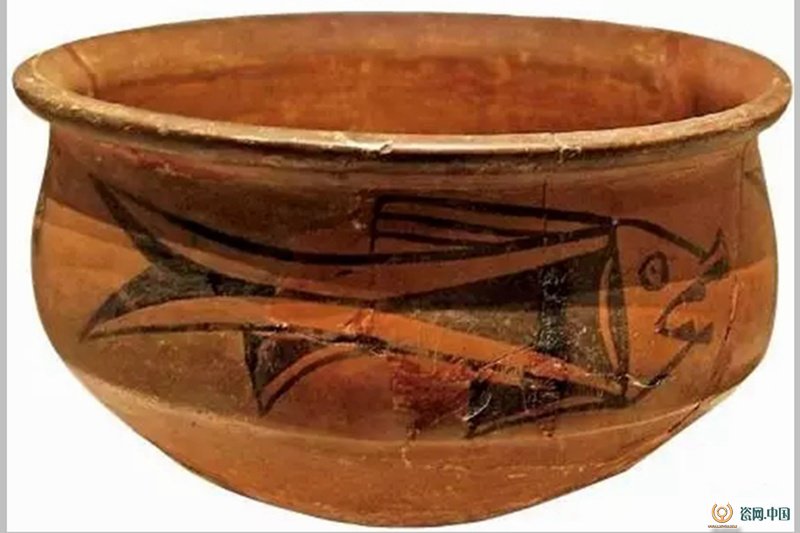

陜西西安半坡出土的魚紋彩陶

20世紀50年代剛一面世,人們便紛紛猜測這“魚身人面”的圖案,這件有著6500年左右歷史的彩陶,在向我們透露著怎樣的秘密。魚是半坡人的圖騰嗎?而這種對魚的感情在之后又是怎樣延續發展的?

在以往的研究中,彩陶上魚紋的喻意被歸結為兩種:圖騰崇拜與生殖崇拜。圖騰是部族的象征,生殖則是史前人類的向往。乍看之下,都有道理。但仔細分析,則都站不住腳。

已故考古學家張光直分析指出,若認為半坡的氏族是以魚為圖騰,就必須將魚與個別氏族的密切關系建立起來。同時也要將其他氏族與其他圖騰的密切關系建立起來。而以現有的材料,這兩步都是實現不了的。同樣,殷商青銅器上還有虎、牛、蛇、饕餮等動物紋樣,也不能草率地將之理解為圖騰。

至于說人面魚紋為生殖崇拜的觀點,是將魚紋視為象征女陰的。而僅憑此一點,將地域分布廣闊的彩陶魚紋歸結為生殖崇拜,有將問題簡單化的傾向。

我們知道半坡的兒童死亡率非常高,其出生率也并不低,人口增殖并不是當時社會關注的重要問題。相反,過快的人口增長會讓他們感覺有太大壓力。從大量存在的兒童甕棺葬可見,半坡人也許實行過包括殺嬰在內的種種控制人口的方法,祈愿多產,無從談起。

另外,原始人的圖騰是本部落不能傷害的、是至高無上的,而魚是半坡人可以隨時吃的。半坡雖然有那么多表現魚的圖案,但是也出土了數量驚人的魚骨,還有漁網圖案以及魚鉤出土,魚顯然是半坡人的食物之一,而不是他們敬而遠之的神物。

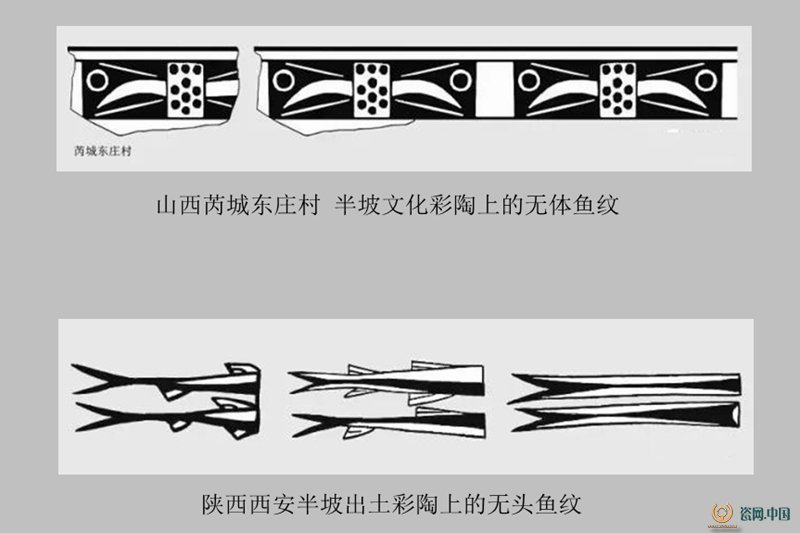

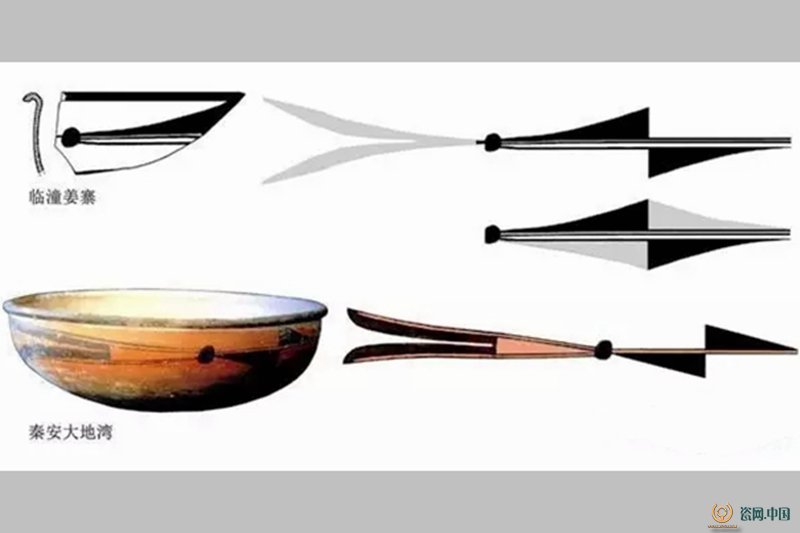

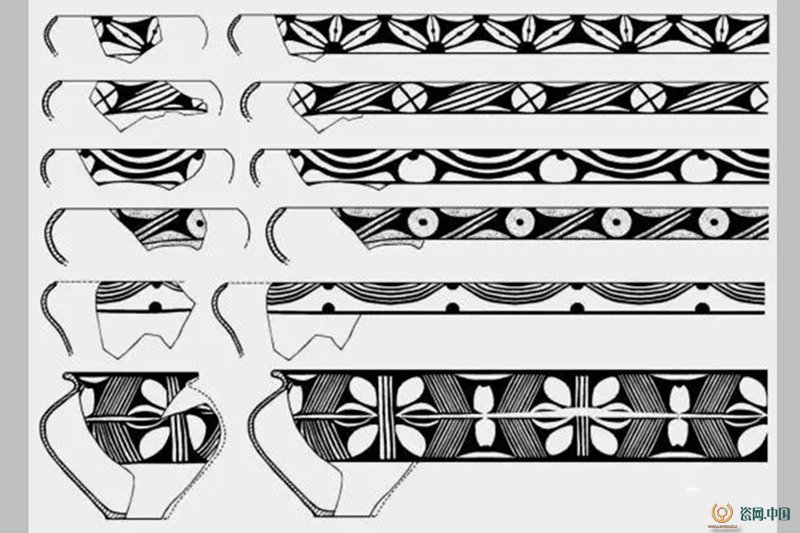

無體的魚頭與無頭的魚體

主持西安半坡遺址發掘的石興邦先生,在編寫宏著《西安半坡》時,注意到了彩陶上魚紋圖案有簡化發展的趨勢,還發現魚頭與魚尾有分別演變的現象。繼承半坡文化而發展起來的廟底溝文化,當然也繼承了這一演變。

藝術的境界,有形似和神似之分。若兩相比較,神似也許可以看做是至高的或曰終極的境界。“得意忘形”這個詞,便是神似的境界。就此看來,半坡時期彩陶上無體的魚頭圖案,也許其最初的用意很單純——用魚頭來表示魚。對史前畫工來說,這應是一個很好的創意,同時它也會啟示畫工,進行更多大膽地創作。比如無頭的魚體、無體的魚尾,甚至僅用魚眼和魚唇,都可以表示全形的魚。

廟底溝之后,具象的魚紋(尤其是魚頭)漸漸幻化為其他圖案,直至失蹤。由彩陶魚紋的無頭案,引發我們思考很多彩陶之外的問題,讓我們進一步了解到彩陶的深刻意義。

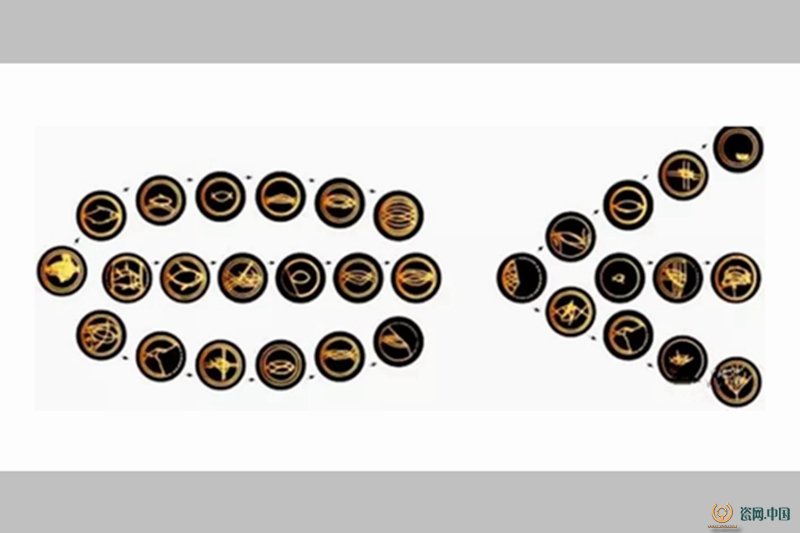

廟底溝文化彩陶紋飾魚頭的這些變化,讓我們追蹤出了一些相關紋飾,如圓盤形紋、雙花瓣紋、重圈紋、單旋紋等,都是魚頭失蹤之后取而代之者。它們為我們追尋魚紋的意義提供了重要線索。

由這些線索,至少我們可以認定,廟底溝文化與半坡文化之間,在精神生活與藝術生活中有著非常密切的聯系,即魚是他們共同的藝術主題,在兩個文化的精神世界中都占據重要地位。彩陶上魚紋的種種變異,讓我們進一步相信魚紋在史前所具有的文化內涵是非常深刻的,彩陶的意義也由魚紋得到清晰展現。

而彩陶上大量幾何紋的產生,本是來源于象形紋飾,是其逐漸簡化的結果。直至簡化到只表現局部特征,并且明顯夸張變形,意存而形已無,是謂:得其意而忘其象、隱其形矣。

筆者對彩陶的一個重要的解讀方法,即確認“地紋”彩陶。看紋飾不要看畫上去的色塊、圖形,而是要看它沒有畫上的,那才是他們想表現的。

各地出土的屬于仰韶文化的彩陶,有一半以上需要用此法觀察。若要表達三角,史前人是把三角空出來,將周圍填色,表現三角。若畫圓,他們將圓周圍涂色。為什么呢?因為彩陶的陶體多為紅色,而繪制筆觸為黑色,為了直觀地在陶體上表現圖案,當時的陶工需要這樣隱晦的手法。就此,過去包括蘇秉琦先生提出的“玫瑰花、薔薇花”的俯視花瓣紋樣說,我認為都是看錯了。他看的是著彩部分,而不是虛空部分。

那么,這些花瓣紋樣的虛空處,是什么圖形呢?我叫它旋紋。

彩陶上的雙旋紋

什么是旋紋呢?比如鳳凰臺的臺標。

廟底溝文化彩陶是黑、紅、白三色的配合,主色調是紅與黑、白與黑的組合。這很容易讓我們想到古代繪畫藝術中知白守黑的理念。“知白守黑”,出自《老子》,所謂“知其白,守其黑,為天下式”,本是道家提倡的一種處世態度,與“知雄守雌”是一個意思。

主要以墨色表現的中國畫就是這樣,未著墨處飽含著作者的深意,觀者細細品味,一定會有意想不到的收獲。

研究者認為,在中國畫中無筆墨處的白,并不是空白無物,畫外之水天空闊之處,云物空明之處,都是以“白”為景。對于高妙的捉筆者來說,那空白之處不僅可以為景,更可以抒情。

畫家要擅于把握虛實,運黑為白,可根據形式需要,化虛為實、化實為虛。在畫作中虛實可以互相轉變,黑白亦能互相轉變。很多有中國畫觀賞經驗的人都會發現,一幅好的繪畫作品,筆墨自是妙趣無窮,而畫中的留白,往往更具神韻,黑與白的對應,時常會成為引導觀者深入的路徑。能夠運實為虛,虛實互用,黑白互襯,引人入神,凡此種種,皆緣于畫家對“知白守黑”理念的運用。

那么,有一雙知白守黑的眼睛,以虛實扭轉的眼光,再來審視廟底溝彩陶,尤其是被命名為“花”紋的圖案,我們能看到什么呢?

是旋轉。

其淵源,則是魚目。

我們知道,魚目是圓目,不論生與死,魚都不會閉眼,一般也不會將眼珠轉向某側,所以也不會形成偏目。彩陶魚紋中將魚目繪成偏目,是一種藝術加工——畫工賦予了魚一種特別的表情,它可能含有我們現在無從得知的某些意義。

惹人聯想的是,遠在千里之外的長江下游,與此幾乎同時的良渚文化的玉琮上,猙獰的神面最終也僅有眼目被保留。這不僅是紋飾的簡化,還是人類對于抽象藝術的一種認同。紋飾雖然更簡約,但其含義不減,甚至其象征意義被更加強化,所傳達信息也更明朗。嗣后,商周青銅器上的饕餮紋,也以眼目最為突出,卻很少有人注意到,這種以眼目代形的指代手法,最早是出現于彩陶藝術中。

浙江余杭出土良渚文化玉琮

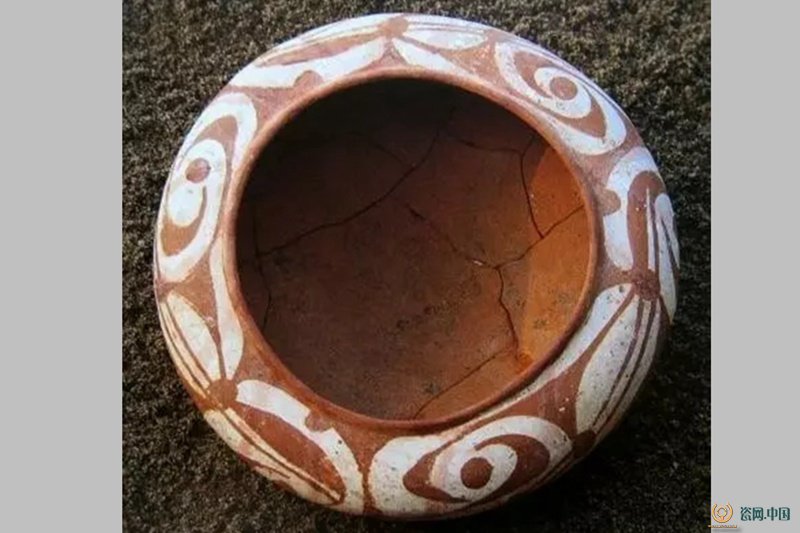

而一些之前我們釋讀得莫衷一是的紋樣,就此也可以有煥然一新的統一認識。我們將這種旋轉的眼目式的紋樣,稱為旋目紋。

山西和河南出土 廟底溝文化彩陶上的旋目紋

我們發現,早在龍山時代(距今約4000年)之前,已經出現了旋目神面。而過去為學者定性了的廟底溝“花卉紋”,我認為大體都屬于旋紋。

旋紋廣泛見于廟底溝、大河村、大汶口、紅山、大溪、馬家窯、鳳鼻頭等文化的彩陶上。旋紋結構非常嚴謹,是史前陶工最富韻味的創作。這種圖案結構影響了整個古代中國的藝術生活,還在繼續影響著現代人的藝術生活。

江蘇邳縣出土大汶口文化彩陶

旋紋不是普通的裝飾紋樣,也不是某一個文化獨有的紋樣。它從一時一地形成,在完成起源的過程后,迅速向周圍以不變的方式或變化的方式傳播,幾乎覆蓋了中國史前文化較為發達的全部地區。這不單單是一種藝術形式的傳播,而是一種認知體系的傳播。正是由旋紋圖案的傳播,我們看到了中國史前時代在距今6000年前開始擁有了一個共有的認知體系。

旋形是表現力很強且極具魅力的一種圖案形式,在更多的史前彩陶上,我們見到了類似的旋式圖案,那旋動的韻律感如此有力,很容易讓我們想到太陽。旋轉的太陽,炫目的光芒,我們現在也經常可以看到將太陽處理成帶有光芒的螺旋形狀,而這樣的螺旋形太陽圖案早在史前陶器上即能見到。

甘肅永靖出土辛店文化 彩陶上的螺旋形太陽紋

人類對天體運行的觀察,應該是在史前時代就早已開始了,《春秋緯·元命苞》說,“天左旋,地右動”,這未必就沒有包納史前的認識成果。

將各地出土彩陶按照時間排列比較,可以得出一些有趣的演變規律,除剛才介紹的以外,常見的菱形圖案,也有證據顯示是由魚尾紋演變而來;著名的“西陰紋”來自魚唇的輪廓;蘇州大學藝術學院教授張朋川認為,四瓣花的圖形也是魚體幾何化的結果,就此,我們對魚紋彩陶的認識向前邁進了一大步:魚紋在彩陶上真好似一個百變金剛,它存留在彩陶上的面孔如此豐富!

陜西和甘肅出土廟底溝文化 彩陶上的簡魚紋與菱形結構

我們已經想象不出它為史前人帶來過多少夢想,也想象不出它給史前人帶來過多少心靈的慰藉。“大象無形”,魚紋無形,魚符無魚,彩陶紋飾的這種變化讓人驚詫。

彩陶紋飾的演變,尤其是廟底溝文化彩陶紋飾的演變,在相當多的情況下,其實就是一個符號化的過程,是由寫實到寫意的漸進的過程。寫實與寫意的象征性其實都沒有改變,改變的只是表達形式。

它在形式上,由有形趨于無象,在含義上則由明示向隱喻轉變,用“得意忘象”來概括這種變化,非常貼切。得其意之后而忘其象,這是早在彩陶時代創立的藝術哲學,不用說這個“象”是有意忘卻的,是為了隱喻而忘卻的。無象而意存,這是彩陶遠在藝術之上的追求。

彩陶「一統」的中國

由河南陜縣廟底溝向西,駕一輛越野車,駛入高速公路G30,再轉G70……1068公里之后,可到達青海民和縣。而在幾無交通工具的6000年前,兩地已經有相同的彩陶圖案。1980年,青海民和陽洼坡遺址的發現,將人們對廟底溝彩陶的認識又向西推進了。

青海民和陽洼坡出土彩陶紋飾

山高水遠,兩地絕不可能生活著同一群人。而相似的圖案,幾乎吻合的存續時間,使我們必然認識到:史前同類彩陶的分布,有時會超越某一個或幾個考古學文化的范圍。

史前中原地區文化圈關系示意圖

彩陶的這種越界現象,為我們理解它的意義和魅力提供了重要的啟示。越界即是傳播,這傳播一定不僅只是一種藝術形式的擴散,它將彩陶藝術中隱含的那些不朽的精神傳播到了更遠的地域。在廟底溝文化中,這樣的彩陶越界現象發生的頻率很高,若干類彩陶紋飾分布的范圍,遠遠超過了這個考古學文化自身分布的范圍。

我們感覺到,似乎有一股強大的推動力,將廟底溝文化彩陶的影響播散到了與它臨近的周圍的考古學文化中,甚至還會傳播到更遠的考古學文化中。這樣的推力,也許只有用“浪潮”這樣的描述最貼切。

美國人類學家博厄斯在他的《原始藝術》一書中指出,“不論是繪畫或造型藝術中的幾何紋樣,還是音樂中的旋律或樂句,只要具有某種含義,就能喚起人們一定的感情甚至觀念。……只有某些眾所周知的,具有一定意義的象征符號才能產生象征藝術的效果”。

某些彩陶紋飾的傳播,其范圍非常廣大,在這廣大范圍內的人們,一定在紋飾的含義與解釋上建立了互動關系,發明者是最早的傳播者,受播者也會成為傳播者。彩陶原來存在的文化背景,也就隨著紋飾的傳播帶到了新的地方。

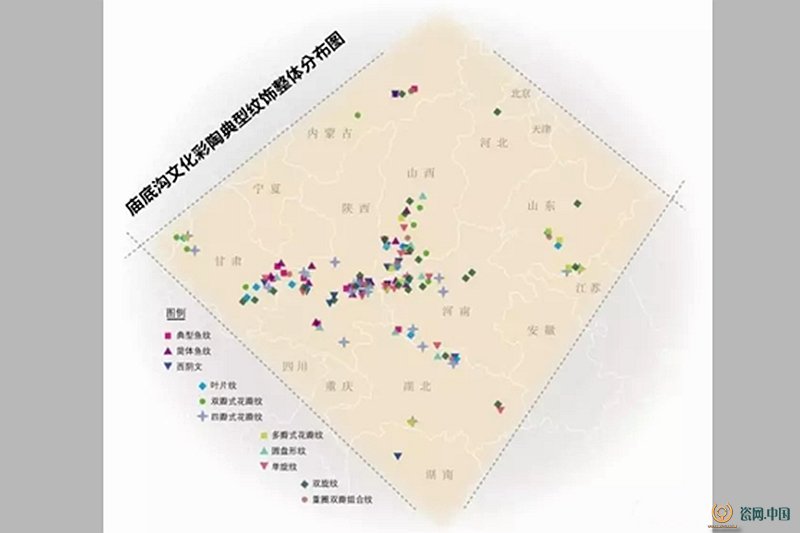

典型魚紋彩陶分布范圍示意圖

當某些彩陶紋飾傳播到了不能生根的地方,互動關系就此終止。也就是說,如果此地之人不能解釋或者接受彩陶紋飾所具有的象征意義,傳播也就中止了。

當我將數種廟底溝彩陶紋飾在中國的發現地點繪制在地圖上,再將數張地圖重合在一起時,我被眼前所見震驚了——這不就是后來的“中國”嗎!

在我面前的這張“廟底溝文化彩陶典型紋飾整體分布圖”可見,其分布范圍向東臨近海濱,往南過了長江,向西到達青海東部,往北則直抵塞北。

廟底溝文化彩陶 典型紋飾整體分布示意圖

廟底溝文化彩陶散布到這樣大的區域,意味著什么呢?這樣一個范圍很值得注意,因為這也恰恰是后來中國歷史演進的最核心的區域。

另一刻劃魚紋系統:安徽蚌埠出土 雙墩文化刻劃魚紋演變示意圖

傳播是文化趨同的過程,而文化趨同的結果,則是主體意識形態的成功建構。我不禁想起上述博厄斯的言論,文化中國形成的基礎,是與我所總結的“大魚紋”系統脫不開干系了。魚紋的演變與傳播,是中國文明形成過程中的一次大范圍的文化認同,讓我們感受到了史前這席卷一切的藝術浪潮的威力,其內動力,是彩陶文化自身的感召力。

(文/由記者張婷據訪談整理成文)