蓮瓣紋,起源于春秋時期,出現在各種青銅器上,多采用立體蓮瓣作壺蓋上裝飾,盛行于南北朝至宋代,流行于中國整個封建時代。而大量運用到陶瓷裝飾上面,是從魏晉南北朝時期開始,佛教當時正盛行于世,上至皇室貴族,下至黎民百姓,都沉浸在崇佛的狂熱風氣中,一直到隋唐都流行蓮瓣紋飾的陶瓷器物,足見人們禮佛、敬佛和渴望國泰民安的心靈寄托。

北朝鉛黃釉綠彩蓮瓣紋罐

佛教自東漢初年從西域傳入中原地區,蓮瓣紋是佛教推崇的紋飾,蓮花代表普度眾生。到了唐代,這個作為中國封建社會最頂峰時期,萬國來朝的盛世之風,使得唐人追求一種奢華、豐腴的生活享受,尤以“胖”為美,用現代人話就是“白富美”,無論是繪畫還是陶瓷紋飾上都有表現,使得蓮瓣紋飾變得肥腴、碩大。

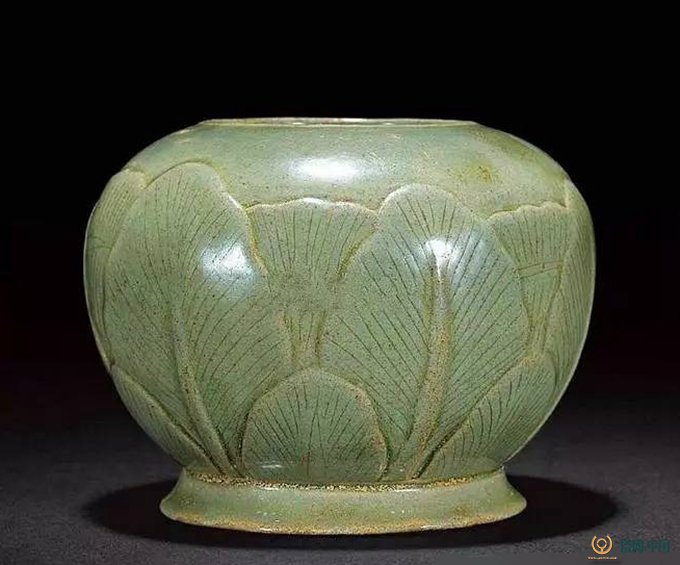

唐代 越窯蕉葉紋水盂

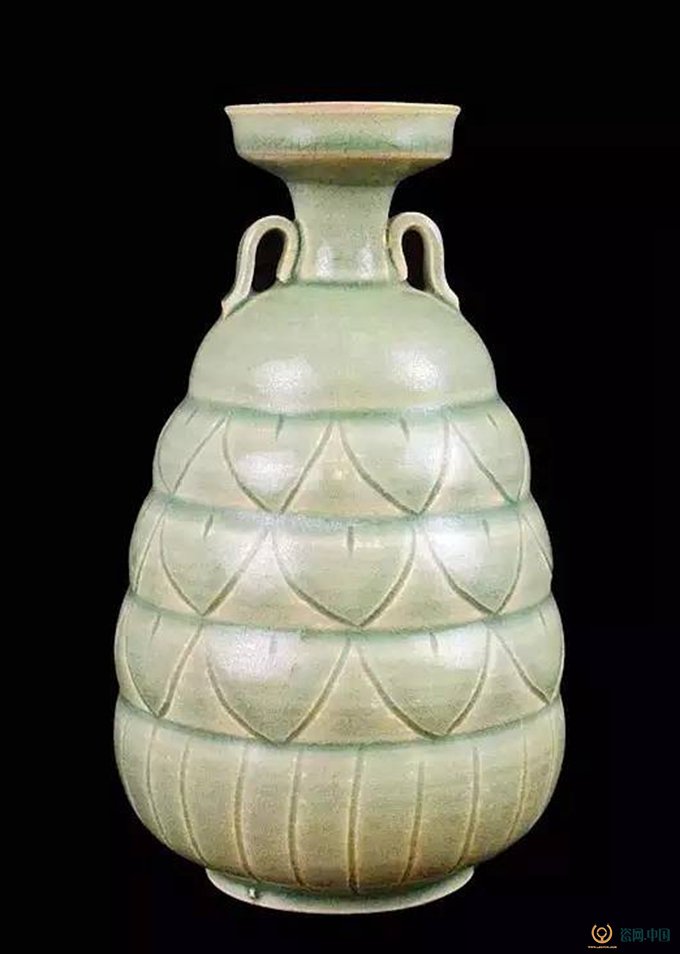

越窯豆青釉蓮瓣弦紋雙系盤口瓶(晚唐至五代)

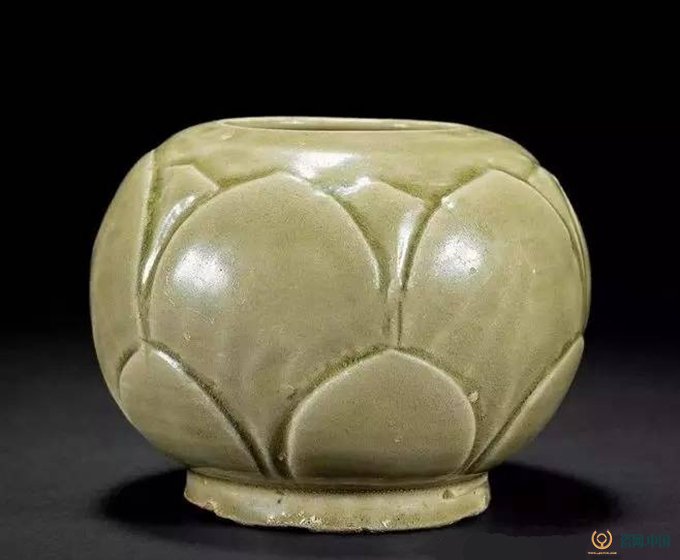

到了宋代,人們從早期的蓮瓣紋形狀肥碩圓胖,而隨著宋人審美情趣從唐代的肥碩轉為清瘦俊秀。兩宋時期,五大名窯的崛起,南北方各大窯口星羅棋布,各懷絕技。浙江龍泉青瓷的各種器物外壁繪有的蓮紋瓣紋飾逐漸從圓胖形轉變為尖瘦形,環繞壁外的蓮瓣也由最初的八瓣、十瓣、十二瓣發展到越來越多瓣。宋代沿用了自唐代以來刻劃和模印的主要瓣紋裝飾手法。尤其是定窯、耀州窯的佛教用品凈瓶,器身刻有多層蓮瓣紋,刀法犀利,勻凈利落。

北宋 汝窯蓮瓣碗

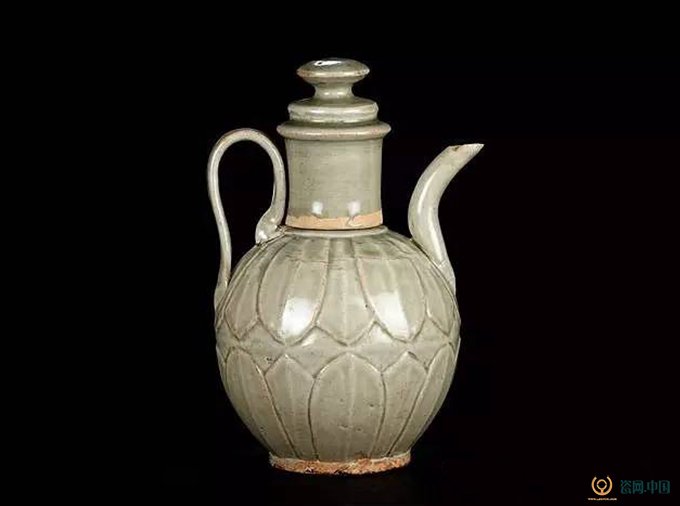

北宋 建寧窯蓮瓣執壺

北宋 汝窯四足蓮瓣洗

北宋 越窯蓮瓣水盂

南宋 龍泉窯蓮瓣碗

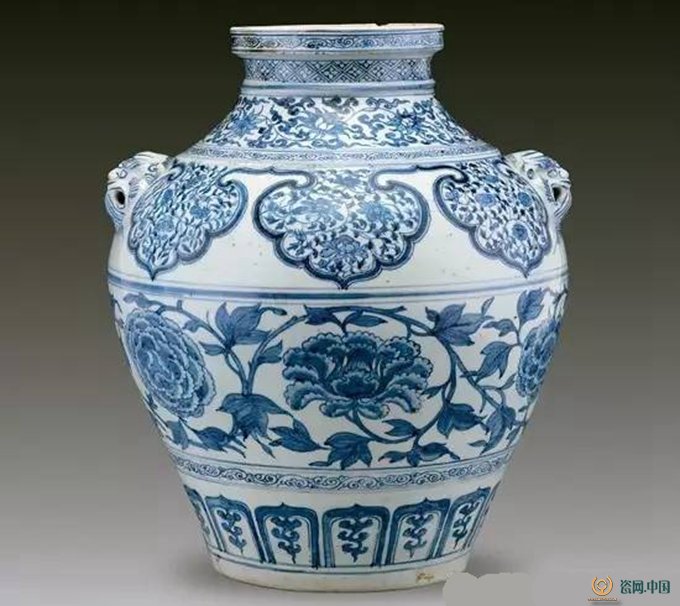

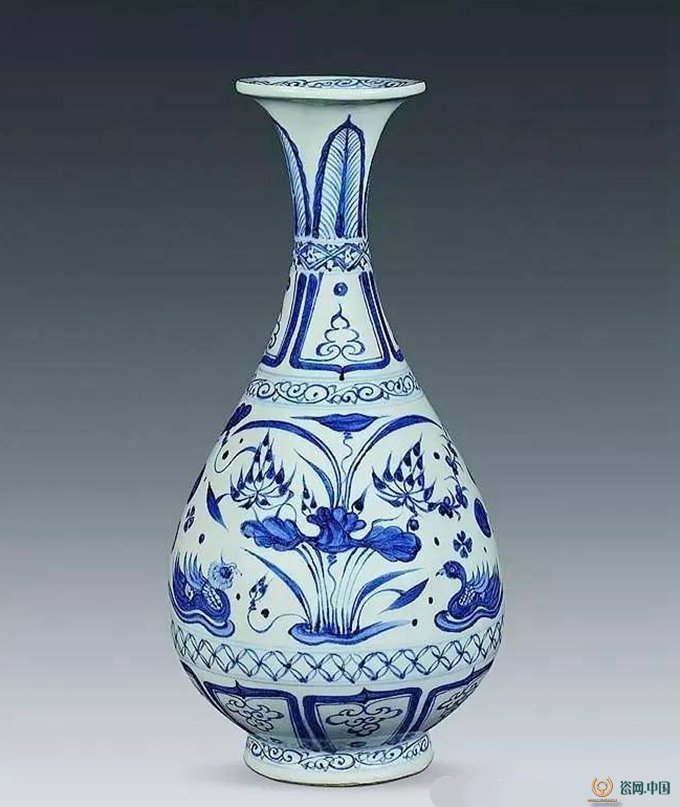

元代以來,蓮瓣紋開始不再作為陶瓷器物的主題紋飾,多用作為口沿、肩、脛部和底足的輔助花紋出現,裝飾技法改為繪畫。這種蓮瓣紋以變形的仰蓮或者覆蓮連續排列重復出現,作為青花主題紋飾的襯托紋飾。

元青花 纏枝牡丹紋雙耳大罐

元青花 荷塘蓮池鴛鴦紋玉壺春瓶

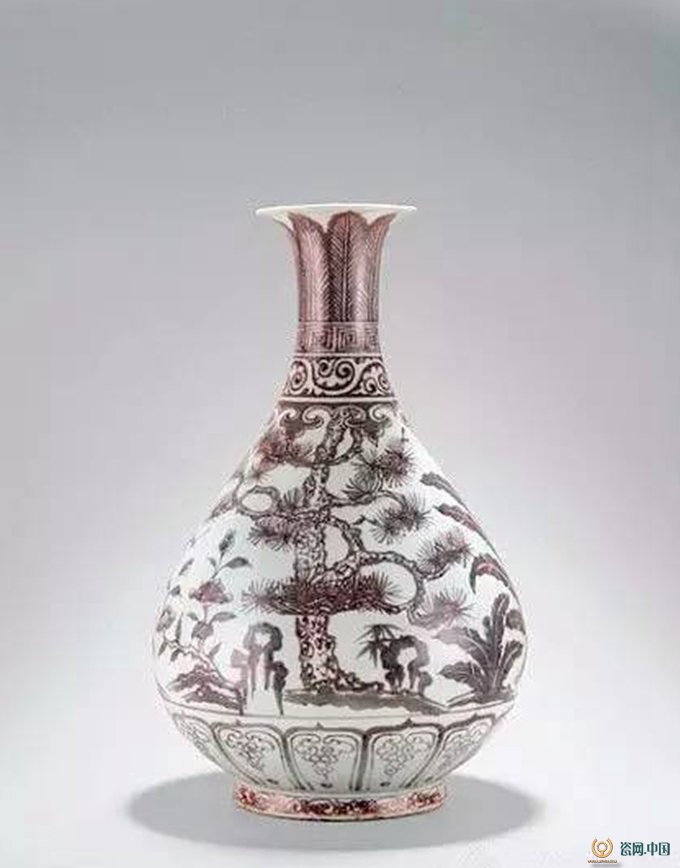

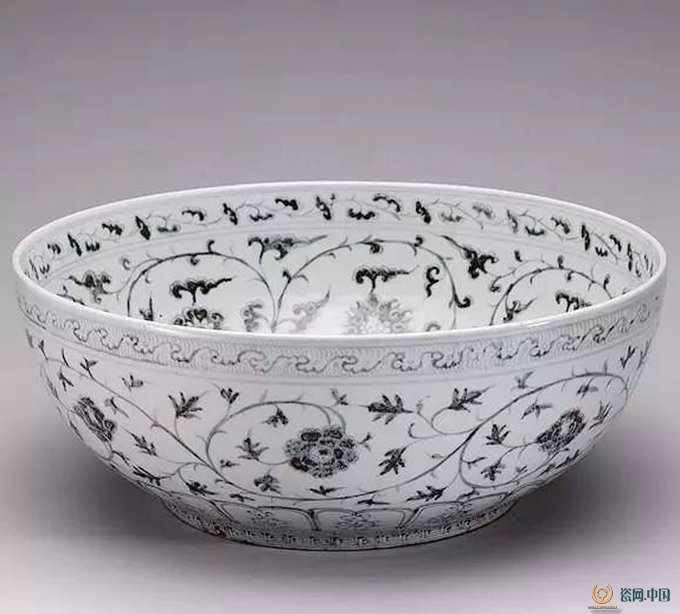

明清時期,裝飾在陶瓷上的蓮瓣紋有所變化,有繁瑣復雜和簡化抽象兩種表現方式,作為輔助紋樣烘托主題紋飾,此時的蓮瓣紋最終脫離了佛教的影響,完全變成了一種純粹的世俗化審美的裝飾紋飾。

鈞窯天藍釉蓮瓣洗(元-明初)

清乾隆款 蓮瓣紋粉彩花口大碗

明初,瓷器的裝飾風格開始由元代的繁復向疏朗、簡練轉變。洪武時期的蓮瓣紋既有元代遺風,又不乏自己的特點。首先蓮瓣紋的裝飾范圍開始縮小,一般用于器腹的下部。蓮瓣外廓仍由外粗內細兩條線構成,但肩部的畫法已由勾勒生硬變為行筆圓潤。瓣與瓣之間的排列也發生了變化,除極少數仍和元代一樣互相留有空隙外,絕大多數已經連在一起。瓣內圖案趨向簡單、抽象,較常見的有如意云紋和寶相團花兩種。洪武時期蓮瓣內的任意云紋較大,垂弧由一組組逐漸縮小的圓渦線組成。

明洪武 釉里紅玉壺春瓶

明洪武 青花瓷纏枝牡丹紋大碗

明永樂 青花蓮瓣紋雞心碗

永宣時期的蓮瓣紋已經明顯趨于自然寫實,主要包括以下幾個方面:

1.蓮瓣內的裝飾簡單。元代蓮瓣形體較大,適合在蓮瓣內加繪比較復雜的圖案。永宣蓮瓣明顯變小,瓣內圖案也隨之變得簡單,一般只有幾條簡單的弧線圓點,有的干脆用青料將瓣內涂滿。但蓮瓣的結構仍有明顯的元代痕跡,例如加繪如意云紋的蓮瓣,只是瓣內的如意云較元代變得小而圓潤,垂弧也由三重減為兩重而已。

2.以青托白。以青花為地留出白花的技法元代已經流行,許多元青花大盤在盤心交替使用白地青花和青花地白花,形成色調上的反差,具有獨特的藝術效果。永宣時期青花地白花主要用于邊飾,如常見的蓮瓣紋、蕉葉紋、海滔紋等都大量采用這種方法。深色的帶狀邊飾與白地青花的主題紋飾相互映襯,別有一番情趣。

3.蓮瓣形狀及排列結構豐富多彩。永宣蓮瓣的形狀多種多樣,既有肩部圓潤瓣尖凸起的傳統蓮瓣,也有瓣尖向內凹的蓮瓣。還有一種瓣內涂滿青料的蓮瓣,瓣體狹長,頂部為圓弧形,沒有凸起的瓣尖。在排列機構上,有的各自分開留有間隙,有的互借邊線連在一起。此外,單層蓮瓣和雙層蓮瓣也都兼而有之。

明永樂 青花蓮瓣紋漏斗

明宣德 青花云龍紋天球瓶

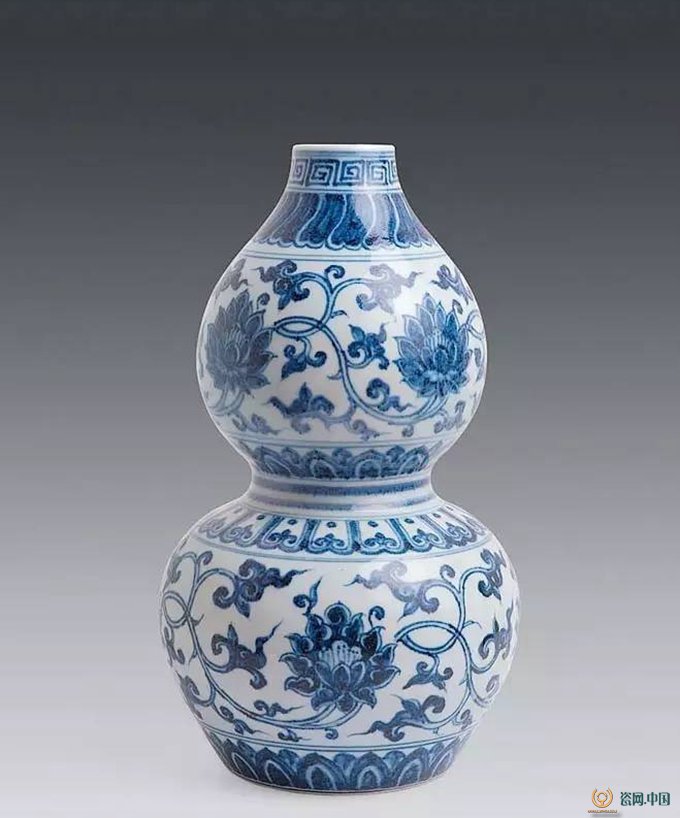

明代中期,青花瓷器的裝飾風格由前期的灑脫豪放轉變為清秀淡雅,構圖層次大大減少,邊飾的使用遠遠不如前期。永宣青花中流行的雙層蓮瓣仍大量使用,但很少采用“以青托白”的手法。一種大蓮瓣之間夾小蓮瓣的單層蓮瓣紋開始盛行。這種蓮瓣的排列方式與永宣時期那種外層蓮瓣之間露出里層瓣尖的雙層蓮瓣不同,直接在兩個大蓮瓣之間加畫一個瘦長的小蓮瓣。大蓮瓣內的圖案精美復雜,小蓮瓣則較簡單。

明中期 青花纏枝蓮紋葫蘆瓶

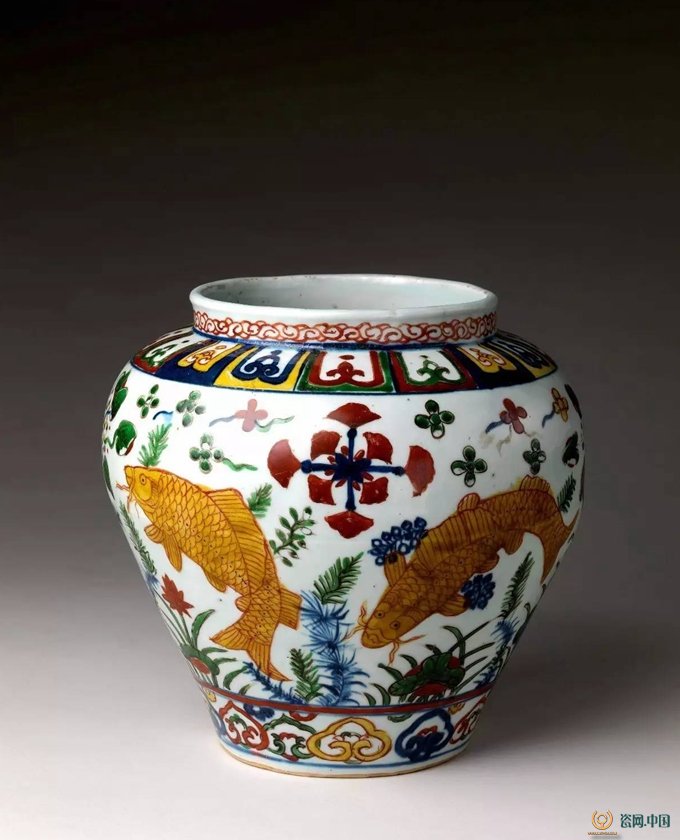

明嘉靖 五彩魚藻紋罐

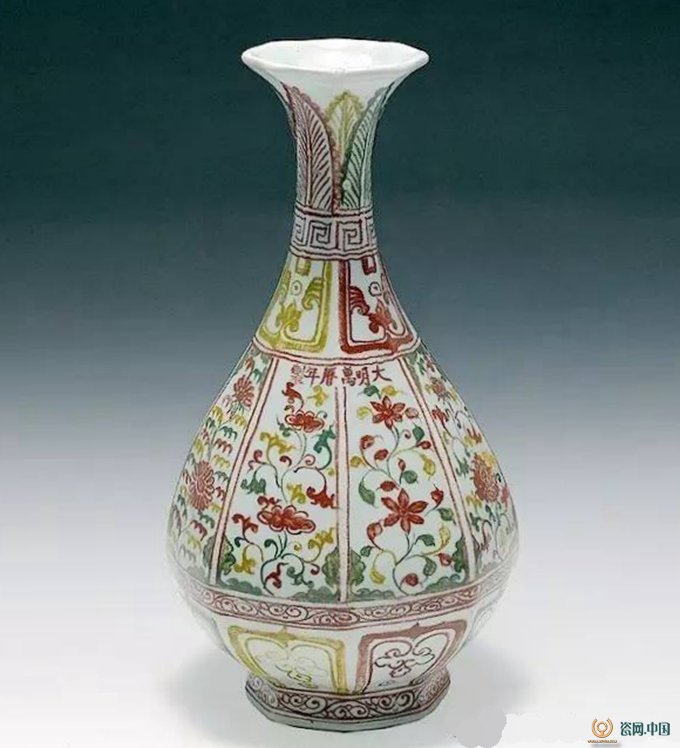

萬歷時期景德鎮官窯燒制數量很大,青花傳世品數量較多。這個時期,作為輔助紋飾的蓮瓣紋常飾于器物的肩部和腹部下方,變體蓮瓣紋種類繁多,風格與前期不同。主要的蓮瓣紋有以下幾種:第一種為呈幾何形的豎線條和卷曲的圓圈式組合;第二種為外輪廓為雙線勾勒,花瓣尖呈凹形,內部飾青料填滿的如意云紋;第三種為變形后的一大一小的花瓣組合,以細線條勾勒,內部紋飾為纏枝卷曲花紋吊珠。此外,這個時期裝飾在蒜頭瓶口的蓮瓣紋,尚有前期遺風(蓮瓣尖凹于花瓣內),但花瓣內以青料填滿,內繪藍底白花變形如意云紋。明末的蓮瓣紋除繼續延用中期的式樣外,總趨勢是向圖案化發展。有的經過變形處理后已完全失去了蓮瓣的自然形態,作為邊飾的輔助紋飾蓮瓣紋處于紋飾的從屬地位,成為一種純幾何圖形的連續組合。

明萬歷 五彩開光花卉紋玉棱瓶

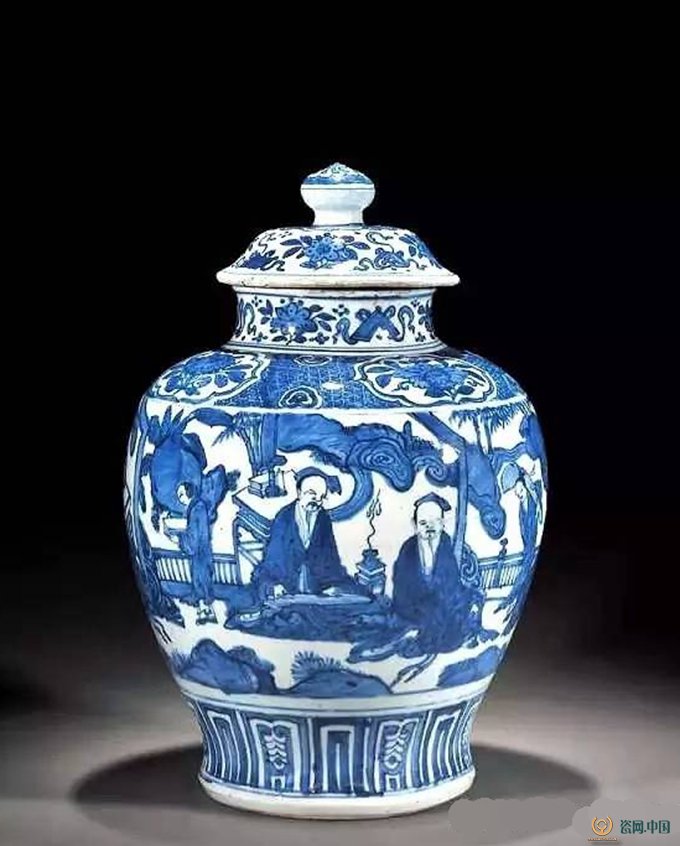

明萬歷 青花高士圖蓋罐

清代的蓮瓣紋處輔助紋飾處于從屬地位,康雍乾三朝是制瓷工藝的極盛時期,代表著清代制瓷業的最高藝術成就。期間,青花瓷不再作為主要的燒造品類,五彩、粉彩、斗彩、琺瑯器等瓷器品類增多。清代康熙年間,青花瓷紋飾多為仿清初“四王吳惲”的繪畫風格,畫面清晰干凈、層次清楚、題材廣泛、畫面宏大。因其構圖形式改變,器物邊飾不再表現出程式化的特點,因此蓮瓣紋運用更為減少。在清代仿永樂、宣德、成化、嘉靖、萬歷等朝的青花瓷器物上,可以粗略看到蓮瓣紋的運用。清代乾隆的蓮瓣紋器物,器身繪制變形蓮瓣紋覆蓮,花瓣畫法仿明代中期風格,花瓣間不留空白,內飾清代風格的特有紋飾。乾隆后期,瓷器生產開始走向于器物腹部博形蓮瓣紋衰退,遠不如前期精美,其蓮瓣尖呈凹形,內物博的影響,也可紋風格相對于、繪畫風格博物格,蓮瓣尖呈前朝有所變化。

清康熙 青花蓮瓣梵文盤

清乾隆 胭脂紅地粉彩纏枝蓮紋綬帶如意耳葫蘆瓶

清道光 粉彩蓮瓣蓋碗

蓮瓣紋,曾經作為佛教吉祥紋飾在中國流行了一千多年時間,逐漸世俗化,脫離了宗教的藩籬,由劃刻花紋演變為繪畫紋樣。背后的文化含義是支撐這一紋飾發展的主要動力,常寓意為文人士大夫的人格寫照。社會風氣中將蓮花作人格化的比擬,使蓮紋具有人格化的特征,這有利于佛教蓮紋向世俗化轉變,在民間以更切合民俗生活的新形式廣泛流傳。直到現在,我們時常仍然能在陶瓷上見到她的身影,或是以主題紋飾出現,或是以輔助紋飾出現在人們面前,帶給大家妙曼的形韻美感。