“魚”與我國傳統繪畫和工藝品的藝術歷史可以追溯到遠古時代,先民們在勞動生活中為了形象的記錄大自然,便把它裝飾在自己制作的器皿上。后來的各個歷史時期,從商朝的青銅器到春秋時代的佩玉,從秦漢的磚刻、瓦當到唐宋的絲綢染織和私人印章,魚紋更是廣泛地裝飾在各類工藝品上。在繪畫領域,宋代的卷軸、扇面上的“魚藻圖”,到白石老人的水墨畫《魚》,“魚”的藝術都深受人們的喜愛。

陶瓷裝飾上的“魚藻紋”,從仰韶彩陶的原始形象符號到宋代以后的審美形象,在歷史長河中是文化內涵不同的兩個階段。本文重點分析宋代以來部分歷史時期陶瓷上“魚藻紋”的裝飾工藝和藝術風格。

宋代南北各大名窯的裝飾藝術呈現群芳爭艷的局面。“魚藻紋”裝飾則以景德鎮青白釉刻、印花、磁州窯白地黑花(繪劃花),耀州窯刻、印花和吉州窯鐵繡花彩繪為代表,各自都具有獨特的藝術魅力。

景德鎮南宋青白釉印花蓮池雙魚紋盤(江西省博物館藏),器內壁有蓮花、水草,盤心雙魚、蓮花浮于水波之上。布局繁密,印花紋樣對稱規整,紋樣上凸部位釉層薄,釉色瑩潤如玉;下凹部位積釉,釉層厚,釉色如湖水般碧綠。在厚薄青白釉的襯托下,紋樣更富有韻律美。

圖1.白地黑花魚藻紋枕

磁州窯宋金時的白地黑花魚藻紋枕,先用筆拓抹涂繪雙魚水藻,再用刀劃出眼睛和鰭尾的紋理。涂繪的筆法簡潔洗練,抓住紋樣的典型特征,刀法也干凈利落,這種描繪與刻花相結合的裝飾方法,使得紋樣生動,色彩明快,對比鮮明,體現了北方民窯粗獷豪放的裝飾風格。吉州窯鐵繡花彩繪裝飾形式感強,紋樣造型簡練生動,多以夸張筆法整體把握紋樣的基本特征。布局對稱平衡,筆法灑脫靈活,運筆酣暢,一揮而就,線條含有抑揚頓挫的筆意。

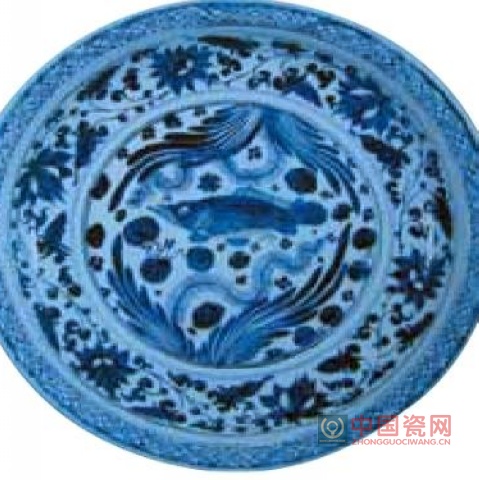

圖2.青花魚藻圖盤

元代景德鎮創燒青花瓷是中國陶瓷史上的豐碑。許多元青花紋樣成為陶瓷裝飾藝術的經典,其中就有“魚藻紋”。元青花“魚藻紋”都是作為主體紋樣裝飾在大盤、大罐等器物上,以氣勢恢宏而著稱。大盤類的裝飾構思是:盤心繪魚、水藻、浮萍等,盤內壁則配合一周纏枝蓮紋,如青花魚藻圖盤(日本出光美術館藏),相同的紋樣還有香港天民樓的藏品。盤中心繪鳊鱖雙魚、蓮花、蓮葉、浮萍等“蓮池魚藻紋”,盤內壁則配合纏枝牡丹紋,有湖南博物館藏品青花蓮池魚藻紋盤。

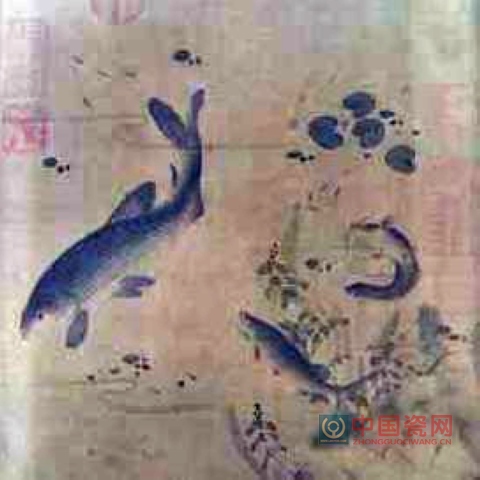

青花料(鈷土礦)描繪在有吸水性的瓷器坯胎上,覆蓋透明釉后經高溫燒成,青花色彩有濃淡煙散的變化,形成很多與中國水墨畫相同的審美特征。因而元青花魚藻紋從宋元繪畫中吸收了豐富的營養。元青花鱖魚、鯖魚,與宋畫的鱖魚、鯖魚的造型和筆墨(料)手法都十分相似。如蓮葉邊緣用碎點表現枯葉的自然狀態,取法于元畫家張中《枯荷鴛鴦圖》。元青花的彩繪工藝是依坯體上的粉本,用濃青料細線鉤勒紋樣輪廓,再用濃青料平勻地拓抹在紋樣內。圖畫式的紋樣則以色調的明暗變化表現景物的立體效果。如用濃青料拓抹在魚背部,再輕抹淡青料逐漸向魚腹淡化,然后用濃青料畫斜網細格,并微調網格線之間距離以表現魚的游動姿態。

圖3.元青花鯖魚

圖4.宋畫的鯖魚

元青花“魚藻紋”的平面構圖布局均衡,虛實勻稱。如青花蓮池魚藻圖罐(日本大阪市立東洋陶瓷美術館藏),先把鱖、鯽、鯖、鲌五尾魚勻稱地分布在罐腹的四周,再畫蓮花、蓮葉、水藻、浮萍穿插在畫面的空間,這樣從每個角度都可見蓮花魚藻主題,整體裝飾性強。每一局部有繪畫性特色:魚、花、葉、草的形象自然寫實,準確生動,并以精致的畫法突出魚、花的體態。用筆細膩,填色工謹,紋樣的輪廓清晰,與瓷胎白釉地的青白色對比鮮明。青花濃淡洗染柔和,以表現景物的立體感和空間關系。如魚體的翻躍和尾部的擺動,以及蓮花瓣、蓮葉的包含與轉折都表現了繪畫寫實性。另一方面濃淡關系分割了青色的大色塊,化解了悶塞,如蓮葉的葉脈和轉折部分。元青花魚藻紋整體上形態均衡、紋樣勻稱、配景穿插,形成縈紆的色塊和空間,局部形象生動,用筆精致,線條流暢,色調明快,構成了嚴謹、工細又生動活撥,裝飾性強又有寫意性筆墨韻味的陶瓷紋樣。

圖5.青花蓮池魚藻圖罐(局部)

明代早期魚藻紋不多見,以宣德青花為代表。宣德官窯青花的彩繪工藝是,在坯體粉本上用濃青料鉤勒紋樣輪廓,蘸濃青料拓抹在紋樣的暗部,再用稍含清水的筆將青料洗染過渡到亮部,最后作局部的修飾。紋樣的局部有小筆觸帶動青料產生的色調變化,但也有渾濁雜亂的感覺。

空白期(正統、景泰、天順)前期青花“魚藻紋”延續了宣德風格。

弘治青花工藝特征是用小筆觸染青料水,局部料色洇暈平勻。

圖6.正德礬紅魚紋碗

正德礬紅魚紋碗(中國國家博物館藏),礬紅洗染柔和,紅色過渡自然,細針劃出的鱗、鰭和尾的紋理都極精致。但整體上裝飾單調。

圖7.青花紅彩魚藻紋蓋罐

嘉靖時的“魚藻紋”有在器形高大雄博的蓋罐上裝飾青花紅彩和五彩兩個典型品種。青花紅彩魚藻紋蓋罐(北京故官博物院藏),先畫青花部分的蓮花、水藻、茨菇等,留出游魚的空間,燒成青花瓷后,再在瓷胎上畫紅鯉魚。畫魚的工序是先用黃色料平涂魚體,經爐中烘烤,再用礬紅料描繪魚體的細部特征,最后還經爐中烘烤。魚體從背到腹洗染紅料濃淡的自然漸變,以表現魚體肥潤的立體感。此罐上描繪十二尾游魚,造型準確,姿態生動,揚鰭擺尾,穿藻翻騰。線條細膩,運筆流暢,畫法精工。青花描繪得也十分精細,有雙線鉤勒的蓮花、蓮葉、茨菇,再用青料水混水;也有一筆筆的線條描繪的水草在水中搖曳,畫意生動。整個紋樣以散點式布陳開來,青花花草烘托艷紅鮮黃的游魚,十分協調且妍麗。

圖8.粉彩魚藻圖碗(局部)

乾隆時期粉彩描繪的“魚藻圖”頗有新意,一般均采用中國畫式的構圖,吸收了工筆兩的筆墨形式,這些器物上的“魚藻圖”裝飾充滿著畫意,已不適宜稱為“魚藻紋”。如粉彩魚藻圖碗(臺北故宮博物院藏)描繪數尾金魚,形態活潑多姿,畫法精美,風格典雅,體現了宮廷繪畫的氣派。

圖9.青花釉里紅鯉魚紋盤

民國時期,景德鎮民間藝人創作的青花釉里紅鯉魚紋盤(景德鎮陶瓷館藏),采用青花混水法畫魚體,釉里紅畫魚鱗。魚鰭、尾的變形夸張,魚周圍水花四濺產生的韻律感,極精練地概括了魚從水中躍起的活潑姿態。粗獷、潑辣的裝飾風格與粗質瓷盤十分協調。此時的釉上彩繪業有一批富有創新精神的彩繪藝人,把國畫藝術與粉彩彩繪工藝結合起來,形成瓷畫藝術新風貌。

歷代陶瓷裝飾上的“魚藻紋”因材質、品種不同而形式多樣,因時代風格變化而豐富多彩。 (編輯:木木)