嵇錫貴在輕工業部陶瓷工業科學研究所創作作品

1965年大學畢業,全年級(包括工程系)就我一人被分配到輕工業部陶瓷輕工業科學研究所(2004年改名為中國輕工業陶瓷研究所,簡稱部陶研所)。那時輕工業部陶瓷工業科學研究所集中了景德鎮有名的老藝人和全國高等院校畢業的大學生,有繪畫、拉坯和利坯的高手,我被分配在藝術室釉下彩組。當時釉下彩組有王希懷、王承顯、張彬、袁迪中等。后輕工業部有文件,新分配的大學生要到工廠實習一年,勞動鍛煉。那年分配來的包括我共五名大學生,有郭琳山、吳伯炎、鄧希平,還有一位叫周志云。我們五人每天都在研究所原料車間勞動,選礦石、打碎礦石、淘洗泥料等,同工人一起把大塊的礦石用鐵錘砸成小塊,砸的時候很容易砸到手,我現在左手仍留有當時的傷疤。礦石砸到一定數量后就拿去沖洗,把礦石表面的臟東西洗干凈,再放到很大的球磨機里球磨,按原料成分比例放進去,有長石、石英、高嶺等,日夜不停地球磨,直到里面礦石變成泥漿后倒出,用榨泥機把多余的水分擠出,再把泥巴放到陰涼的泥池里陳腐。陳腐時間長一點瓷器不易出毛病。每星期晚上有幾次小組會議,組長對大學生的勞動表現給予評定,我們還要同工人師傅共同學習《毛澤東選集》等。這一年的勞動使我懂得了陶瓷原料配方的知識,對我以后的工作有一定的幫助。

下基層勞動一年,我在勞動期間有機會接觸原料,對陶瓷材料有進一步的認識,這是在學校書本上難以學到的,也為我今后從事陶瓷專業打下了基礎。勞動結束后我仍回到釉下組,先是同組長王希懷下工廠實習,到紅旗瓷廠幫助設計產品畫面。紅旗瓷廠主要生產釉下五彩(即釉中彩),我就開始學習繪制釉中彩的技藝,主要訓練自己熟悉技藝難度較高的雞頭筆分水,這對我以后的在青花繪制中熟練使用分水技藝有很大幫助。后我又調到技術室(臨時)工藝組,下到東風瓷廠,設計一條自動作業線,從原料、成型、印花到噴釉等所有工序一條龍,我主要承擔畫面設計。當時需要在碗上設計裝飾紋樣,我設計了一個“向日葵”圖案,用橡皮海綿蘸青花料滾印。后來,我承擔的這一部分工作完成了,也燒制出產品,但因“文化大革命”,該項工作停頓下來,我又回到藝術室,開始設計瓷的毛主席像章等。

在原料車間勞動期間,因琳山也喜歡畫水彩畫,所以星期日我們經常一起去畫畫,由此相互有了好感。琳山雖然是學工科的(上海同濟大學材料系),美術卻很好,不比學美術專業的人差。我和琳山于1967年12月28日結婚,我們的婚房是藝術室樓上的一個大房間,也就是后來的釉下彩室,原來是琳山與劉平(中國陶瓷藝術大師)的集體宿舍。婚禮很簡單,把兩人的單人床拼成雙人床,我們買了一對枕套,一床被單,買了一點喜糖,張松茂、徐亞鳳(均為中國工藝美術大師)來了,其他也沒有什么人來。琳山的大哥發了一份賀電給我們,就這樣我們很簡單地成家了,我倆年齡也大了,琳山28歲,我26歲。結婚后沒過多久,毛主席提出廣大知識分子要接受貧下中農再教育,我倆被下放到“壽安公社朱溪大隊”,那時女兒小藝已在肚子里了。下放時間是1968年的八九月份,天氣也冷了,我穿著棉襖,因此農民們沒有看出我的大肚子。下放到鄉下就是農村戶口,工資和口糧還保留。那時什么東西都要計劃,懷孕也沒什么營養品補給。后來景德鎮涌山煤礦要畫巨幅毛主席像,把我和琳山叫去。礦井前面豎起十幾米高的白鐵皮釘的墻面,以便畫《毛主席去安源》等大型畫像,我也挺著大肚子在腳手架上同琳山一起畫,主要是琳山畫,我幫點忙。一共有四幅毛主席像,正面反面都要畫,畫到一半的時候,研究所要我們回去參加訓練班,大概過了半個月左右,又要我們回到農村去。回去后涌山煤礦仍然把我倆請去繼續畫毛主席巨幅畫像,工作進行得很順利,琳山為主畫,我當時挺著大肚子也不方便爬高爬低。在煤礦井口的四幅大型毛主席畫像終于完成了,臨走時涌山煤礦的人把我們請到主席臺,發給我們一人一套毛澤東著作,又送我們回到朱溪大隊。

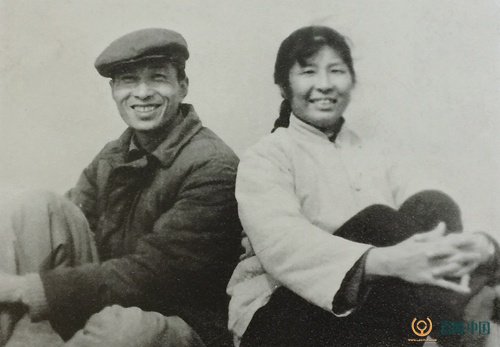

20世紀70年代郭琳山、嵇錫貴夫婦合影

1969年農歷正月初九我們有了第一個女兒,取名郭藝,意思是要她記住父母曾經是從事陶瓷藝術的。孩子滿月后我們又從城里回到農村,我同琳山自己種菜、養雞,琳山還要承擔砍柴的任務。憑我倆靠賺工分養活一家是很難的,所以我倆也想辦法靠技術謀生。琳山打算做油漆匠,幫助農民在床、梳妝臺等家具上用油漆畫畫;我打算做裁縫,買了一架蝴蝶牌縫紉機。1973年10月1日我們又有了一個女兒,她在國慶日出生,我們就取諧音叫郭慶,因此孩子小時候總是告訴別人,自己的名字叫國慶節。

1974年我和琳山調回輕工業部陶瓷工業科學研究所,我和他分別到了藝術室的釉下彩組和雕塑組,開始從事自己熱愛的事業。當時釉下彩組有辛青山、張彬、彭兆賢、汪長序、曹翠花、李甘妹、吳美等人。這時期我創作了很多以政治為主題內容的作品,如青花300件瓶《公社又一春》,青花斗彩罐《我是公社小社員》,等等。從陶瓷學院畢業分配工作后,我就沒有正經做過作品,時間浪費得很多,感到很可惜,我總想把在農村下放的那段時間搶回來,因此創作熱情極高,作品也創作了不少。創作的作品有青花瓷、青花斗彩瓷、影青刻花、高溫色釉裝飾等。在做作品的實踐中,我自創了鐵骨泥刻花技法。鐵骨泥就是青花下腳料,要用它平涂器皿反復加厚,又不能把前面的料翻起來。用刀刻紋樣時,要準確,下刀無悔,不好重刻或修改,要胸有成竹,利用刻的粗細線條表現紋樣的立體感、虛實感。采用鐵骨泥技法創新的作品,黑白色差強烈,具有濃郁的裝飾性,非常有特點。1990年作品鐵骨泥瓶《纏枝牡丹》獲景德鎮國際陶瓷評比精品獎。

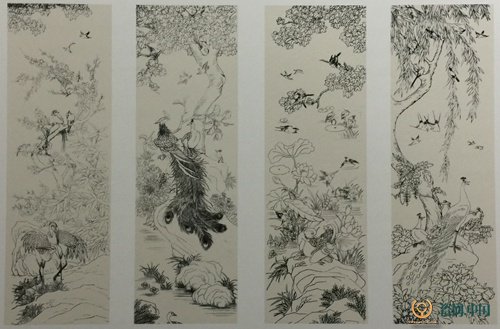

《百鳥爭鳴》設計稿

20世紀80年代,景德鎮開始有了私營的陶瓷企業,這些私營廠經常請我為他們設計制作樣品。我當時設計了一幅《百鳥爭鳴》,這個圖稿可重復畫,所以很適合工廠的生產需求。我畫青花的基本功很好,私營企業總是請我幫他們設計繪畫,我也只有在休息的時候,抽空幫他們制作一些樣品,同時也為家里賺一些收入。記得那時流行畫青花瓷板,請我畫瓷板的廠家在太白園,位于景德鎮昌江附近,離部陶研所比較遠。我總是在星期日去那邊畫,有時琳山也帶兩個女兒來幫忙。小藝已經可以依圖勾線條了,簡單的地方她來畫。中午一家人就在旁邊的小飯店吃飯,兩個女兒也吃得很開心,一家人其樂融融。雖然工作辛苦,但也很值得。這時單位分了一套新住房,我們搬到新房子后,我在女兒們的房間里放了一臺縫紉機,當作我的畫桌,這樣在家里我有一個工作的地方。那時經常有人讓我幫助畫一些釉上粉彩薄胎碗,傳統的薄胎碗要畫邊角,畫底心,都要采用圖案裝怖。畫面有“孔雀牡丹”“百子圖”等傳統題材,也是在那個時期,由于改革開放,市場經濟開始出現,陶瓷工藝品作為商品,可以自由交易,因此當時市場對陶瓷工藝品的需求增加得很快,很多私營廠家需要專業人員去為他們設計制作樣品。我經常被他們邀請,讓我幫助設計制作,于是,無論是釉上還是釉下,花鳥、山水、古裝人物等,人家需要什么題材我就畫什么,無論怎樣的內容與形式我都能勝任。由于我畫的東西特別好賣。因此我的空余時間幾乎都花在繪制瓷器上。

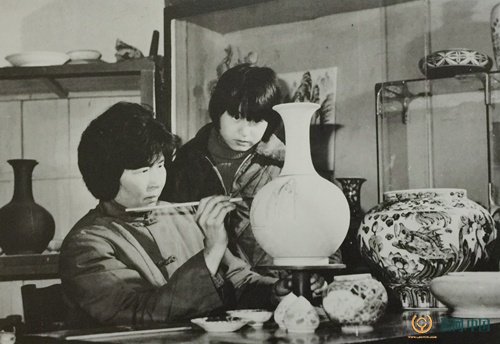

13歲的郭藝在學藝

1980年輕工業部有文件規定,具有特殊技藝的人才可以帶自己的孩子學藝,以便把技藝傳承下去,學徒是按照正式的國家事業編制招進。我想有一門技藝也好,況且孩子也特別愛好繪畫,于是,1981年13歲的郭藝就在我身邊學藝。部陶研所招進的這批學徒最初要集中起來學習,從繪畫基礎開始學,素捕由我來教,我以前曾是中專的素描老師,因此我能勝任這份工作。從最基礎的畫石膏幾何模型開始,再畫石膏五官,后畫頭像、胸像,對這批學徒我費了很多心血培養,其中有很多現存都是省級工藝美術大師了。小藝跟著我學藝,我要求比較嚴格,除了學習繪畫基礎外,也要學習陶瓷彩繪技藝,主要是釉下青花、刻花等。孩子學習的過程比較艱苦,好在她喜歡這行,逐漸有成果出來。

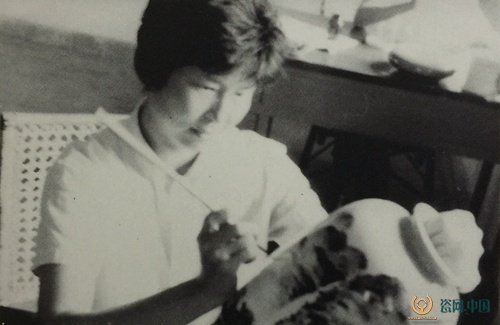

嵇錫貴在創作

從農村回到部陶研所后,我終于可以發揮自己的專業特長。我和琳山都對事業特別執著,平時都忙于創作,在這段時間里,我的技藝逐步成熟起來,不斷獲得各種專業成果方面的榮譽。在部陶研所,單位里的同事都是同行,而且生活、工作都在一起,有一個很好的氛圍,我們相互學習,共同切磋,各自的技藝提高很快。由于在事業上有所追求,加上這時的環境和條件也很不錯,我就一門心思鉆研技藝,我在釉下彩組,平時以陶瓷釉下的創作為主。在景德鎮對于行業的分工是很細化的,往往畫花鳥的不會畫人物,或是勾線的不會填彩。當時的我對什么都有學習的欲望,無論是什么品種的裝飾技藝,我都愿意嘗試,不會就虛心地向老藝人求教,因此,我體會到如果善于學習就能觸類旁通。在景德鎮工作期間,我幾乎掌握了所有陶瓷彩繪技藝,當然最喜歡的還是釉下裝飾,青花和刻花技藝尤為擅長,因此回到浙江后,這也為青瓷裝飾技藝的傳承與發展,奠定了良好的基礎。