“7501”毛主席用瓷的設計制作

回到輕工業部陶瓷工業科學研究所后,我一門心思都在創作陶瓷作品上。不久,我就在藝術室釉下彩組擔任組長。 1975年初,進入新的一年,大家開始了又一年工作,我還是以創作設計為主。一天,輕工業部陶瓷工業科學研究所接到中央的一個重要指示——為中央領導設計制作一套日用瓷,這對部陶研所來說是重要的任務,所領導立即召集了釉上彩組和釉下彩組設計人員開會,部署設計任務。當時,我作為藝術室釉下彩組組長,成為該項目的主創成員之一。對于這樣的任務,全所上下都很重視,所有的人力與智力資源都用上,欲以最好的成果完成上級交辦的任務。

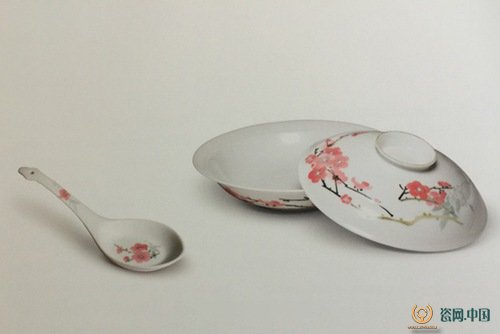

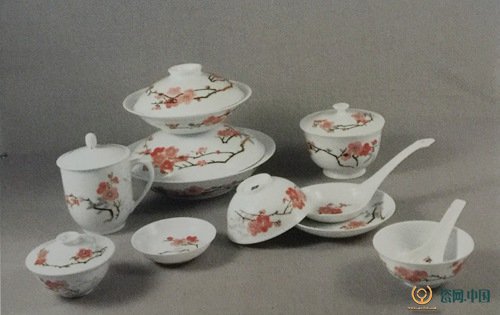

1975年作品釉下彩餐具《梅竹》

那時所領導對藝術室的要求是拿出設計方案,于是,釉上彩組與釉下彩組各自組織力量,兩個組的人員全力投入紋樣的設計與研制,希望盡快拿出滿意的方案。釉上彩組設計出《水點桃花》和《水點梅竹》兩個畫面,釉下彩組也設計了兩個畫面的《梅竹》。

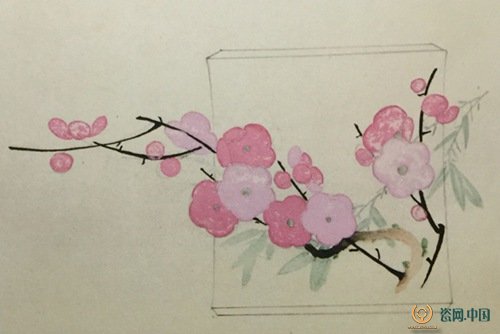

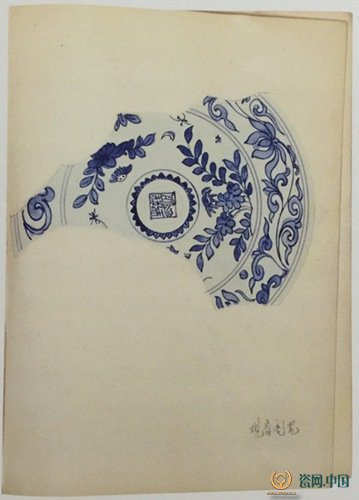

釉下彩餐具《梅竹》設計稿

1975年作品釉下彩餐具《梅竹》(“7501”部分毛主席用瓷

一種是用油墨勾線的梅竹,另一種是用釉下白勾線的梅竹,并迅速趕制出樣品。與此同時,湖南醴陵、山東淄博也在加緊設計和制作樣品。三地樣品送往北京,經過上級部門的認真研究和挑選,最后,輕工業部陶瓷工業科學研究所的設計方案被選中。我分析被選中的因素有三點:

1.景德鎮瓷器歷史悠久,是天下聞名的瓷都。這里擁有優質的制瓷原料以及精良的制瓷工藝,制瓷體系完整而成熟。

2.1965年,輕工業部陶瓷工業科學研究所曾經為毛主席制作瓷器用品,當時的毛主席用瓷外面是粉紅釉,內是白釉,不加彩繪,相當精致,量極少。

3.送去的樣品藝術效果的確非常好,無論是瓷質還是裝飾,均超過其他兩省的瓷器樣品。

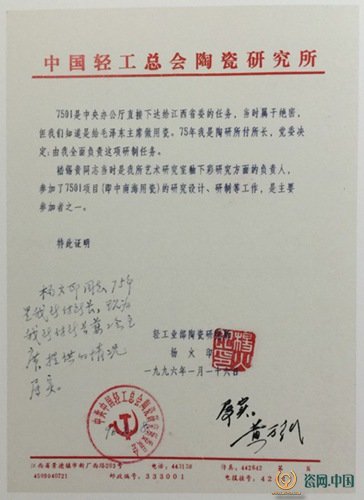

中國輕工總會陶瓷研究所出具的嵇錫貴參與主席用瓷設計制作的證明

由于是1975年國家下達的第1號任務,由江西省公安廳監督制作,為了對外絕對保密和對內工作的方便,故此,這項任務的代號為“7501”上級部門撥給經費3.5萬元,部陶研所黨委十分重視,黨委書記湯伯衡(老革命家,已故)親自掛帥指揮,副所長楊火印全面主持這項工作。部陶研所派出最精干的技術人員,使用最好的原材料,為完成這項任務,全所相關人員都投入了緊張的工作。

部陶研所的原料車間是最先運行的部門,首先精選了數十噸優質的瓷礦石,這批瓷礦石需要人工去挑選,其中有一種礦石叫“江西臨川高嶺土”,能增加瓷器的白度。可是這種礦石里面含鐵質多,成瓷后影響質量,因此研究所組織了很多工人來挑選原料,甚至把工人家屬也動員出來幫忙。有鐵質的地方用小刀刮掉,一人一天只能刮出十幾斤,這種原料現已用盡。如此精選陶瓷原料礦石,歷代陶瓷的燒制歷史中也不曾有過記載。“7501”采用當時薄胎高白泥新工藝,瓷質瑩白剔透,的確符合了“聲如磬,明如鏡,薄如紙,白如玉”的瓷質特點,體現了景德鎮優良的瓷器材質。

“7501”瓷器造型以明代正德官窯器為藍本。成型車間當時的組長是洪國忠,他是利薄胎的高手,技術非常嫻熟。成型過程中的拉坯、利坯、立渣餅,直至施內外釉、裝窯等工序全部是手工操作,這些工藝環節都由業務技能高的師傅承擔。當時拉坯的是程光逵,利坯的是洪國忠、聶新根、杜景春,施釉的是聶章甫和他的妻子。同一套品種有數百件瓷器造型,竟做到大小、高低、厚薄、重量幾乎相同,真是到了一絲不茍的地步,體現了他們高超的技術水平。

成型之后的裝飾自然馬虎不得,釉上彩組用了半年時間完成任務,開始是畫《水點桃花》,后來為了和釉下彩的畫面統一而改畫了《水點梅花和竹葉》,當時參與的人員有汪桂英、陳慶長、劉平、徐亞鳳、張炳祥、章鑒、王錫良、王懷俊、戴榮華等。

釉下彩組用了10個月的時間完成。由我承擔34個品種的深圖、篤圖的工作,到了1976年才結束此項工作。我記得,當時浙江美術學院(現中國美術學院前身)的舒傳熹、湯守仁、孔仲起等老師在研究所,我帶著湯老師、舒老師孩子們在“7501”坯房,用破損的坯子畫畫,毛主席逝世,他們也參加了追悼會。參加“7501”釉下彩組成員除了我還有胡精強、辛青山、張彬、彭兆賢、汪長序、曹翠花、李甘妹、吳美等人。釉下彩組的彩繪任務非常緊張,因為是在泥坯上彩繪,工藝復雜,難度高,僅彩繪這條作業就有深圖、篤圖、摸圖、畫油墨線,梅花分濃水、淡水、梅干和竹葉也是分水的,畫竹竿、畫梅干、畫花絲、點花心、點苔等工序。分水是景德鎮釉下彩繪中一種獨特的技藝,要用羊毫特制的雞頭形狀的毛筆,蘸飽顏料水,讓顏料水流到預定的畫面內,筆不能把坯子的泥胎拖起,這必須具有很好的掌控技術,否則顏料水亂流就會前功盡棄。其中難度較大的是釉下彩內外“芙蓉花”的制作,主要由我負責花卉的釉下白勾線。上級要求燒成瓷后,碗外壁的花要和碗內壁的花對準,不能有偏差,外三朵,內三朵。這可難住了我們釉下彩的全體同事,這種技藝前人也不曾操作過。 因為釉下彩是在泥坯上進行彩繪,泥坯是不透明的,成瓷后才透明,經過群策群力,我們終于想出了絕妙的辦法圓滿完成任務,此特技至今只有我們幾個人知道。

為完成“7501”毛主席用瓷的任務,我們釉下彩組付出了巨大的努力。在工作條件極差的坯房里繪制,炎熱的夏天沒有什么降溫設施,蚊子、小蟲很多,通宵加班不計其數,白天還要繼續工作,從來沒有一個人說要加班費。因為是流水作業,誰走掉都不行,生病也要堅持頂崗。對于這樣重要的政治任務,所有人都投入全部的精力,同時在思想上也從不松懈。記得有一次釉下彩的梅花紅色在放大鏡下被檢查發現(肉眼看不見)有裂紋,黨委書記湯伯衡連夜到我們組開會,追查是否有人破壞,有個別膽子小的女工還嚇哭了。后經過仔細調查,不是我們釉下彩組的問題,是顏料本身和燒成溫度的問題。從這件事也反映當時對瓷器質量的要求很嚴格。

“750l”毛主席用瓷的最后一關是燒成,當時主持燒窯的工程師是楊文獻,燒窯領班是余叨才師傅。用燒十六根匣缽的小倒焰煤窯燒造,燒成溫度是1390℃-1400℃。幾乎是三天一窯。高白泥燒成溫度要比一般瓷器燒成溫度高,燒窯師傅說楊工程師膽子大,溫度已升到幾點了,還命令加溫,他們的心都快跳出喉嚨了。因為這要冒倒窯的危險,其后果是不堪設想的,燒窯師傅至今回憶起來還有點后怕。但溫度高燒出的高白泥瓷晶瑩透亮,可以說超過歷史的燒制水平。“7501”毛主席用瓷任務完成后,上級下命令把剩下的瓷器和圖紙就地銷毀,不能流出去。當時部陶研所黨委書記湯伯衡說打掉多少可惜,象征性地打掉一些蓋子和銷毀圖紙,其他瓷器全部封存。湯書記是老革命,根子正,有膽量抵制上級指令。那時我有兩張釉下彩圖紙,我把它們當包書皮的紙保存下來。

1978年我們又承擔了華國鋒主席用瓷的燒造,稱為“7801”,我還是擔任項目負責人。這套用瓷在“7501”的基礎上增加了一些品種,如大號茶杯、痰盂等,成瓷原料與制作工藝與“7501”相同。

1982年底黨委決定把這批“7501”毛主席用瓷分發給本所職工。我記得當時倉庫管理人員黃萬凱、石老師等人,把這批瓷按大小搭配好,根據全所二百多人分成二百多份,并分別在瓷器上貼上號碼,另外又做二百多個號碼,每人抽一個號碼。如抽到和瓷器號碼相同的,這一堆瓷器就歸其所有,平均每人分得8至10件,其中還有白胎瓷。也有部分瓷器分給了有關單位和個人,因此“7501”毛主席用瓷就這樣流散到民間。

制作“7501”毛主席用瓷之事一晃已過去三十多年了,卻至今記憶猶新。這批主席用瓷不惜工本,無論從原料、成型、彩繪、燒成等方面來看,都堪比歷代陶瓷,可以說這套用瓷的制作極為高超、珍貴,更具有歷史意義,它代表了中國現代陶瓷藝術制作的最高水平。

上海錦江飯店元首用瓷設計制作

完成“7501”毛主席用瓷后,1976年研究所又接受設計制作上海錦江飯店(現錦江賓館前身)大型餐具的任務。該餐具為中央領導人接見外國總統、外國元首用瓷,我承擔了畫面設計。在開始設計錦江飯店用瓷之前,我們幾位同志根據所黨委的指示精神,到上海錦江飯店深入現場了解他們的具體要求。在了解情況的過程中,我們請錦江飯店的服務員座談,征詢他們對陳設瓷和日用瓷的意見。他們說:“我們所希望和需要的瓷器,并不是單純為了擺設,或者盛盛菜、吃吃飯而已,而是通過這些陶瓷美術作品以無聲的語言宣傳我國對外政策,這也是宣傳我國政治、經濟繁榮昌盛的一個機會和陣地。”

我們在錦江飯店調研時,與飯店工作人員交流,一位服務員講述了這么一件事:有一年在招待宴會上,他們用了一套外國進口的餐具,進餐時,一位來訪的外賓翻轉底盤,仔細一看是外國產品,馬上隨手放下了,當時雖然沒說什么,但表情仿佛若有所失。從那以后,他們再也不用進口的餐具了,很希望能用上我國自己生產的高檔餐具來招待外賓。一席言談使我心情難以平靜,這位服務員的話,不正反映了大家對我們陶瓷美術工作者的熱切期望嗎?回到部陶研所以后,單位把設計餐具的任務交給了我。在構思中我盡量按照錦江飯店的要求,設計制作具有國際水準的餐具。我的設計方案是以圖案邊為紋樣,來體現我國欣欣向榮的景象。那個時候,正值全國農業學大寨會議勝利召開,全國人民都沉浸在這樣的氛圍里。那時我們認為在過去的二十幾年里,由于毛主席革命路線的指引,革命和生產形勢一片大好,社會主義事業蒸蒸日上,工農業突飛猛進,農業生產連續14年獲得大豐收,由此我設想用“麥浪滾滾”題材作為紋樣裝飾內容。在裝飾手法中,我采用了二方連續的圖案,用飽滿的弧形曲線,使紋樣連續排列,產生旋轉的藝術動感,以“麥浪滾滾”的態勢,使人聯想到農業豐收的景象。

1976年上海錦江飯店外國元首專用釉下彩餐具《麥浪滾滾》

《麥浪滾滾》餐具采用釉下彩繪制作,釉下彩經過高溫燒制,顏色會產生難以掌控的變化,于是在色彩處理上,我們釉下彩組群策群力,試出近百種的顏色樣品,最后確定了以綠色為基調的色彩,從而更加突出了景德鎮瓷器“白如玉”的鮮明特點,使得紋樣與瓷器更為協調,給人以明朗新穎之感。

由于這套瓷坯的原料采用“7501”的配料,所以瓷質與“7501"毛主席用瓷一樣。整套餐具的設計制作也是經過釉下彩組全體人員的努力,才圓滿地完成。《麥浪滾滾》餐具色調淡雅,瓷質白皙瑩潤,紋樣與瓷質相得益彰,極其高雅。我作為項目負責人,主要承擔了整套餐具(96頭)的設計,以及深圖、篤圖和繪制,通過釉下彩組的共同合作,用了半年時間完成這項工作,得到上級領導的表彰。在1977年該餐具獲得景德鎮陶瓷評比二等獎。

時代青花臨摹手稿

擔任“明代青花的研究”科研項目負責人

1981年我們釉下彩組承接輕工業部陶瓷工業科學研究所的科研項目“明代青花的研究”,我是該項目負責人。為了對明代青花進行大量收集研究,我們先后到全國較大的博物館參觀調查,赴北京故宮博物院、南京博物院、上海博物館等收集和整理明代青花的資料,記錄梳理明代具有代表性和影響力的幾個時期的青花。

我們的主要任務是研究明代幾個代表時期的青花繪制技法、圖案特點,以及青花料的特性等。在青花的研究中,我們特別關注明代青花顏料的試制,當代景德鎮青花料基本沿襲了清代的青花料特點,因此仿制清代青花倒沒有什么難度。而明代青花在中國陶瓷彩繪史上具有重要地位,不僅顏色特別,而且具有很高的藝術價值。我們選擇了成化、宣德兩個時期的顏料特點進行專門研制。明代成化年間用的是國產平等青,呈色淡雅,為此出現了明代青花斗彩的裝飾形式,以加強藝術效果。宣德青花的料,即“蘇麻離青”,是進口的顏料,其含有一定的鐵質,因此燒造后與釉結合,產生帶有暈染效果的鐵質斑,非常有韻味。經過研制,這種顏料被成功地配制出來,我們俗稱為“炸”料,青花畫面紋樣有鐵斑點和暈開的特殊效果,像國畫中宣紙暈開的藝術特點。

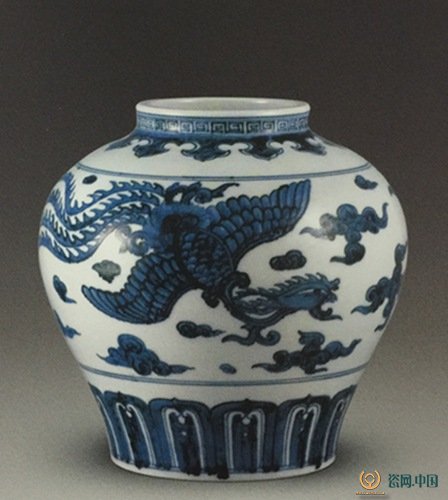

1982年作品青花罐《青花鳳紋》

為了更好地繼承傳統,古為今用,在部陶研所領導的支持下,我們進行了為期一年的明青花瓷的研究,明代青花瓷的研究工作,大致分四個階段進行:

第一階段對景德鎮附近的古窯進行了解,我們前后到了高嶺村、瑤里、樂平的梅良鎮、湖田、觀音閣等地,挖掘了大量的古瓷片,對這些瓷片的裝飾風格和技法進行了認真的分析,把較好的瓷片臨摹出來,共臨摹了一百多張圖稿,歸納成類,裝訂成冊,作為珍貴的參考資料。

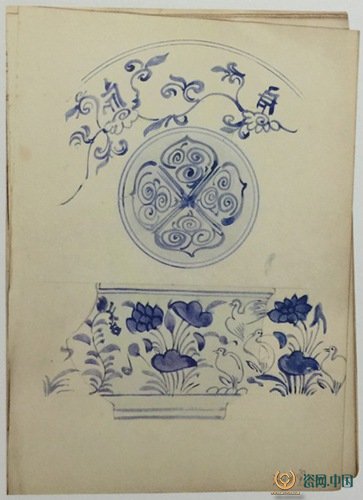

第二階段我們根據挖掘的瓷片推敲,把殘缺的碎片畫成實物,通過繪制基本掌握了明代青花瓷的描繪技法,有些實物樣品基本上達到了以假亂真的效果。

第三階段由于對明代青花瓷的裝飾形式等方面缺乏系統全面的了解,我們到北京、南京、上海等博物館參觀臨摹,臨摹了青花裝飾畫面五十余幅,青花器皿造型圖稿二十幾張。

第四階段運用傳統的裝飾風格和裝飾技法進行創作,繪制實物二百七十余件。

通過一年的明代青花瓷的研究,我們進一步認識了明代早、中、晚時期青花瓷不同的藝術特色。

1.明代早期的青花

明代瓷器的工業中心地區是景德鎮,明初時期的青花,特別是民窯的產品具有的共同特點是形制樸實、畫風簡率,雖然已經控制了青花料的性能,但只限于技術和經驗,制造得不甚完美。這時的青花呈色有一種蒼郁沉滯的感覺,稍微接近染料中土靛的顏色,青白釉的釉水很厚,釉色較暗,有自然開片,近足無釉的地方微露丹黃色,樸拙有余而秀麗不足。如景德鎮的湖田窯址出土的瓷片,鳳穿牡丹、魚藻等紋樣用筆有力,筆勢飛舞一氣呵成,形神兼備,意趣深厚。我吸收這一手法繪制的幾只鷺鷥,系采用濃料不加分水一筆畫成,夸張卻很簡練。這樣的技法適合工藝制作,方便生產,達到具有賞用效果的目的。

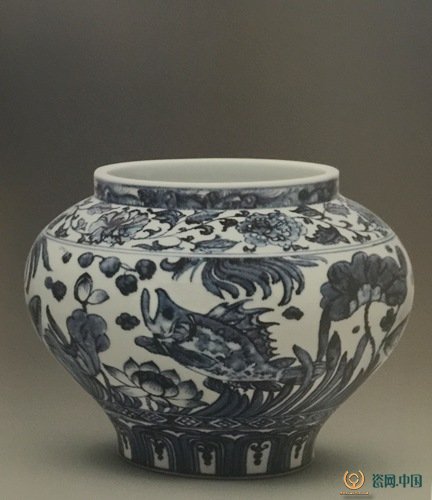

1982年作品青花瓷壇《一鷺連科》

15世紀20年代宣德時期的青花是中國青花瓷歷史上最出色的。這是由于商業資本的發展和海上貿易的發達,鄭和七次下西洋開辟了新的航道,從南洋群島輸入了一種叫作“蘇麻離青”(又稱蘇泥勃青、蘇泥麻青)的青花料。這種青花料發色明艷,呈色濃艷而不刺激,色性安定,散暈在瓷器的胎釉之間,青翠濃厚,燒制出來后儼然具有水墨畫的效果。在描繪技法上,這時期的青花采用國畫筆法描線與涂染,畫面上表現出的深淺關系是用筆拓出來的,這是宣德及以前的青花繪畫技術上的特征,因當時還沒有發明運用暈染(分水)法。瓷器常見的裝飾紋樣有花鳥、云龍、海龍、纏枝牡丹、魚藻、園景等,并吸收了綾綿織紋和建筑裝飾圖案,構成了綺麗的裝飾紋樣,使宣德時期的青花瓷器形成獨特的風格。

1982年作品青花雙耳瓶《田園人家》

我吸收了這一時期的風格,畫了青花200件大壇《魚樂圖》,把四條不同的魚生動地刻畫出來,并用荷花、水草把畫面融為一體,配以一定的邊腳圖案,使整個器皿較完整地體現出來。又如青花執壺《纏枝牡丹》,用筆流暢,用料有濃淡,呈色渾然而莊重,整體顯得豐滿而秀麗。

2.明代中期的青花

到了15世紀60年代,即明代中葉成化時期,青花瓷器又產生了新的變化。成化時期青花的青色一般較為淡雅,瓷胎也更加細膩且薄,這時的脫胎瓷器,有所謂“青花紙薄酒盞”之制,這個時期的青花特點是造型輕靈秀巧,畫面瀟灑流暢,大體上繼承了宣德時期的藝術風格。而其劃時代的成就是因青料淺淡而想到利用青花繪畫的方法創造出了“斗彩”,在繪畫技法上從單一的畫,發展為用細筆畫線,另用大筆分水的暈染法。裝飾紋樣一般有婀娜的花枝和活潑的嬰戲圖等,繪制設計時留白較多,用筆細挺,白描畫法,在行之有效的地方分水,給人以輕柔、秀俏之感。我繪制的青花斗彩200件梅瓶《牡丹纏枝》就吸收了傳統成化青花的裝飾手法,具有青花斗彩的裝飾特點。

3.明代晚期的青花

到了16世紀20年代,嘉靖、萬歷時期,明代瓷器工藝的發展出現了一個新的高峰,青花瓷器就它的歷史來說,達到了繁盛期,開創了世界陶瓷裝飾藝術的新紀元。這一時期的青花采用了從西域輸入的回青,呈色極好,圖案豐富,達到了形神兼備的良好效果。

1982年作品青花200件大壇《魚樂圖》

我們針對明代青花的各個時期進行研究,在繪制技藝和顏料上花費了很多功夫,盡量在每個工藝的細節上都接近要仿制的效果,因此,我們在青花技法上也提升很快。明代青花研究項目中仿制的青花產品,幾乎可以亂真,我們也學習到很多青花技藝,同時吸取明代青花的表現特點,創作了一大批現代風格的青花作品。研究傳統的目的就是為了創新,是為了今天、是為了將來的開放思路。當時為了廣泛征求意見,我們舉辦了一個展覽會,在展出的250件作品中,大部分是吸收傳統的手法而創作的畫面,所以給人感覺既有傳統青花瓷的特點,又別有新意,不顯得陳舊呆板,這為探索繼承傳統青花彩繪裝飾走出了一條新路。

1982年嵇錫貴吸收明代宣德時期的青花風格創作的青花200件大壇《魚樂圖》

我們組研究項目完成后得到有關專家的好評,并召開鑒定會。當時有王錫良、張松茂、秦錫麟等一批專家,還有一部分陶瓷工藝的專家參加,并有鑒定意見。他們認為該項目對青花瓷的繼承和創新具有指導意義,創作出的作品基本達到歷史上原礦物青花料的呈色效果,為景德鎮青花瓷的生產和發展作出了貢獻。我繪制出的青花作品,如仿元執壺《牡丹圖案》、雙耳瓶《田園人家》等,1982年參加上海國際古陶瓷會議、全國輕工業部科技成果和新產品展覽。由于研究青花項目,我在青花繪制技藝方面收獲很大,我的青花繪制技藝被景德鎮同行認同,并在業界頗有影響,被公認是青花繪制專家。明代青花的研究后,我還有計劃地研究了元代青花和清代青花,摸索出歷代青花裝飾紋樣的特點,并寫有論文《歷代青花蓮紋樣的特點》《明代青花的裝飾藝術》等多篇文章。我在學校學習的專業就是青花彩繪,得到過當時景德鎮著名老藝人的指點,比較熟悉相關的技法。“明代青花的研究”項目,使我在繼承傳統與創新中收獲很多實踐經驗,深入研究青花藝術與歷史文化的背景關系,對于我來說這是一次質的飛躍。