我有一種不服輸的性格,做事一定要做到最好,可能是我的這份執著,推動我不斷地努力,從不放棄對事業的追求。人們都說,機會留給有準備的人,我也沒有為自己的將來刻意謀劃,只是專注做好每一件事,也許是因為自己平時的刻苦付出,技藝的功力自然就得到積累。

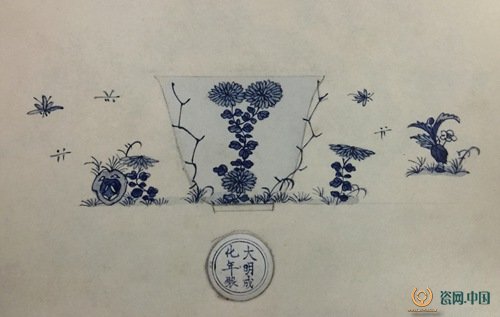

嵇錫貴青花臨摹手稿

回顧自己事業發展的過程,一個重要的因素是“熱愛”。它是努力的助推器,因為熱愛才有發自內心的動力,才有執著的理由,才有鍥而不舍的精神,這是任何外力都無法做到的。對于自己的職業選擇,起初是偶然,然而這份不經意卻注定了我的事業,從這個角度來說,我是幸運的。在人生發展的過程中,我找到了適合自己的職業,再經過老師們的引導,我很順利地走上了這條道路,所以我一直都在說,老師是我一生都要感恩的人。

我1965年大學畢業后進入輕工業部陶瓷工業科學研究所,這是我國陶瓷領域中的一個重要單位,這里集聚了很多人才,有當時景德鎮最好的老藝人,也有院校畢業的科研人才,很適合我的發展。這里為我提供了很好的條件和機會,雖然不久,因“文革”的原因,我的專業停滯了一段時間,也正是這段經歷讓我更為珍視后來再次從事這份工作的機會。1968年部陶研所的知識分子們都到農村進行改造,在農村近六年的鄉村生活讓我刻骨銘心,那種留戀陶瓷專業,渴望回到熟悉的環境,期盼創作的沖動,不斷折磨著我。這些無法抑制的感覺在艱難的狀態里,依然難以斬斷我對陶瓷創作的欲望。雖然在農村,從事著與專業完全不同的事,但是鄉村的民間美術,如刺繡、民居木雕等同樣吸引著我,我也把專業的能力運用到生活當中,給孩子的衣物繡花,也幫村民繡花,雖然日子過得艱難,但對美的追求讓生活增添了一份溫暖。

在農村一晃就是幾年,自己的專業也荒廢了,因此,可以想象,當我回到了自己的專業崗位,那是一種怎樣的心情?我以從未有過的熱情投入到自己的工作當中。回到輕工業部陶瓷工業科學研究所不久,我就接到了一項極為重要的任務,即主席用瓷的設計與制作,當時孩子們都還小,大女兒郭藝也就6歲,小女兒郭慶才2歲,我不僅要照顧家庭,還不能放松對專業的要求,尤其這項工作是政治任務。平時,我把孩子們安頓好后,就琢磨專業技術上的問題,包括工藝上的改進,如顏料穩定的試驗,紋樣制作統一性等,尤其還有些技術上的創新。當時有個芙蓉花小碗的設計制作,里外碗的圖案要求對合上,這是一項技術難度很高的工藝,卻被我們研究出來,至今也沒有幾個人會運用這項技藝。那段時間真是很辛苦,都沒有睡幾天好覺,奇怪的是,情緒很高漲,精力也充沛,再難的事情都能克服掉。

我作為釉下組的組長,與同事一起克服了技術上的各種困難,順利完成了任務。1976年組織就派我設計上海錦江飯店元首用瓷,這對我的專業是一個考驗,我的壓力也很大。那段時間,我是鉚足了勁,全身心地投入到這項工作當中,我記得我試制釉下彩的顏料試片都有上千塊。為了更好地投入生產,先期都是我自己手繪餐具的紋樣,因為景德鎮的釉下彩燒制非常不穩定,要反復繪制大量的餐具后,才能找到燒制的規律,待燒制穩定后,我再把自己的實踐經驗告訴同事們。我想這是我專業生涯中壓力最大、緊張程度最高的一段時期,雖然我付出很多心力,但我覺得沒有白費,收獲了技藝經驗的同時推動我專業的發展。這套餐具的設計我發揮了自己的專業特長,即采用圖案的形式表現具有政治主題的紋樣,很有設計美感。我的《麥浪滾滾》餐具的設計得到了認可,榮獲了景德鎮陶瓷評比二等獎。在這之后我又擔當了北京毛主席紀念堂陳設瓷的設計和制作,負責中南海華國鋒主席用瓷的設計制作。在我年輕的時候,承擔多次重大任務的機會,使我的技藝功力見長。嚴謹對待自己的專業,磨練創作與技藝實踐,使我的專業水平得到了提升,這是我專業道路上的—個重要階段,現在想起,就是這一次次的挑戰,為我的專業發展奠定了堅實的基礎。

在專業實踐中注重吸收民族的傳統藝術、繼承傳統是陶瓷創作的重要途徑。在繼承中,我始終堅持訓練自己的基本功,技藝的掌握是繼承傳統的必要手段。在這種思想的指導下,我的陶瓷藝術創作都具有中國的民族特色。上世紀70年代末開始,我的作品參加各種展覽,獲得了很多的獎項,到了80年代,由于對外開放,我們的陶瓷藝術走出國門,在國外交流展出,規模比較大的一次是景德鎮陶瓷赴日本展出,我的青花梅瓶《竹子小鳥》,影青刻化盤《金魚戲蓮》兩件作品被選中參展。作品走出又為我的創作打開了一扇門,讓我更為堅定自己繼承傳統的主張,只有具有民族特點才能讓作品具有文化的感染力。也正是帶著這樣的想法,我接受了輕工業部陶瓷工業科學研究所的“明代青花的研究”項目。這個項目雖然歷時2年,但對我的創作產生了深遠的影響。在實施研究青花項目的過程中,我做了很多的凋研工作,臨摹了大量的青花紋樣,與工程師們一起共同探索研制各種風格的青花顏料,在這之后,我忠實地學習傳統青花技藝,這是先人留下的寶貴遺產。在研究傳統青花過程中,我創作了大量的青花作品,同時在實踐和研究中注重梳理研究成果,形成文字并保留,至今我還是受益很多,當年學習傳統的經歷一直影響著我的創作。

我對自己在專業上的嚴格要求逐漸在專業領域顯露出來,在創作陶瓷作品的同時,多篇理論文章發表。1986年我參加了中央領導人方毅接見景德鎮陶瓷界名人的座談會。同年我與丈夫郭琳山作為特殊人才引進,回到浙江,進入浙江省工藝美術研究所。第二年,我們夫婦倆與所長鄒啟枚成為浙江省的中國首批高級藝美術師。在浙江,我努力繼承具有浙江陶瓷特色的技藝,非常慶幸的是,我還遇到了著名陶瓷理論及教育家鄧白先生,在他的指導下,我的創作境界得到了提升。他讓我懂得技藝不僅是一種手段,更要傳遞思想,作品要有文化內涵。為此,我在創作風格上探索更多元化的手法,抓緊時間,多創作作品。1988年我在浙江展覽館舉辦了個人作品展“嵇錫貴陶瓷藝術壁掛展”,鄧白先生為展覽題字,著名美術理論家王伯敏先生前言,國畫家李震堅教授、版畫家趙延年教授等參加了展覽開幕式。1992年我與丈夫郭琳山、女兒郭藝共同舉辦了陶瓷藝術作品展,當時由鄧白先生為我們展覽題字并作前言,鄧先生題了“陶藝人家”幾個字。不久浙江省電視臺又為我們拍了一個專題片,片名就是《陶藝人家》。因此,這個名聲也逐漸叫出來了,之后,“陶藝人家”幾個字成為我們家的品牌,一直沿用至今。

摩洛哥菲斯市長參觀嵇錫貴陶瓷作品展(右一為前文化部副部長劉德有)

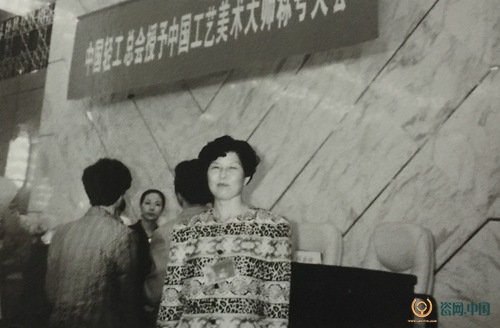

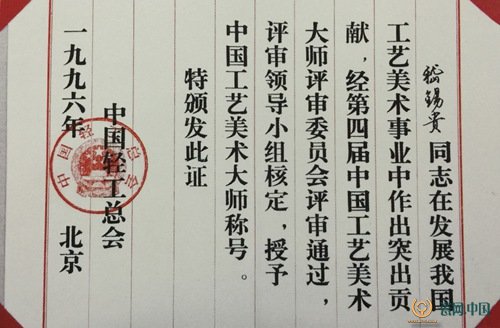

隨著國家的改革開放,民族文化越來越受到重視。1991年我參加了文化部中國文化代表赴摩洛哥進行文化交流,由劉德有副部長帶隊,出席“遺產與現代化”研討會。期間我做了“明代青花瓷裝飾藝術”的主題發言,并舉辦了個人的陶瓷藝術展。1996年我被授予第四屆中國工藝美術大師的榮譽稱號,第二年到北京,在中南海紫光閣受到了李鵬、羅干、李鐵映、鄒家華等中央領導的接見。我感受到政府真正地關注民族傳統技藝的發展,給予了工藝家極高的榮譽,這些都表明了國家的進步與發展,同時讓我對于自己的專業更為自信。

1997年嵇錫貴到北京人民大會堂參加“中國工藝美術大師”的授證授牌儀式,并在中南海紫光閣得到李鵬等中央領導人的接見

我個人體會是要尊重自己民族的傳統,工藝美術就是在我們傳統文化中發展流傳下來的,具有強烈的民族特征,這是我們要一直傳承的。工藝美術分為很多的用途與功能,精湛的技藝是工藝美術的重要特點,經過代代相傳保存下來,已經形成了成熟的技藝模式,所以我認為只有訓練好自己的手上功力,才能更好地繼承傳統。當然學習傳統也不是一成不變的,在掌握技術之后,還要運用自己的技能,創造具有時代特征的工藝作品。從事工藝美術行業,還是要熱愛這項專業,因為只有擁有這樣的情懷,才會執著和堅持,也正是這樣的信念,支持我對自己的專業精益求精。

嵇錫貴榮獲第四屆“中國工藝美術大師”榮譽證書

我一直對老師的指導、單位的支持心存感激。我這代人的成就與國家的培養分不開。我到了一定的年紀,依然停不下來,想著要多做些事情回報社會。這時候我除了創作作品之外,更多精力花在帶徒、教授學生上面,把自己的技藝經驗傳承給年輕人。就像當年我的老師們一樣,不僅要傳授技藝還要傳承工藝精神,只有這樣,才能代代相傳、薪火不息。