我和琳山1986年作為特殊人才引進到浙江。我們都是浙江人,當時琳山母親在杭州,年齡也大了,因此回鄉(xiāng)更為心切。我與琳山被調(diào)至的單位是浙江省工藝美術(shù)研究所,由于我們的到來,研究所專門成立了陶瓷藝術(shù)室。當時作為省級研究單位,研究所的主要任務(wù)之一是為各地市提供業(yè)務(wù)指導,進行相關(guān)人才的培養(yǎng)。我們努力發(fā)揮才干,為浙江陶瓷發(fā)展貢獻自己的一份力量,為此得到浙江省長柴松岳同志和二輕廳領(lǐng)導的關(guān)心和支持。盡管所有工作都是從零開始,我們還是充滿激情地投入到工作當中。

浙江曾經(jīng)是生產(chǎn)民間青花瓷的地方,歷史上浙江青花瓷的生產(chǎn)規(guī)模不小,產(chǎn)品銷往福建、安徽、江蘇、山東等地。浙江規(guī)模較大的杭州瓷廠(位于杭州蕭山),在上世紀80年代為了拓展產(chǎn)品品種,也在研制青花瓷產(chǎn)品。我調(diào)到浙江后,就開始幫助杭州瓷廠設(shè)計研制青花瓷產(chǎn)品。當時指導杭州瓷廠技術(shù)研發(fā)的還有浙江美術(shù)學院的老師們,其中鄧白教授作為陶瓷專家,經(jīng)常去瓷廠指導工作。由此,我有機緣與鄧先生相識,結(jié)下一段師生緣。

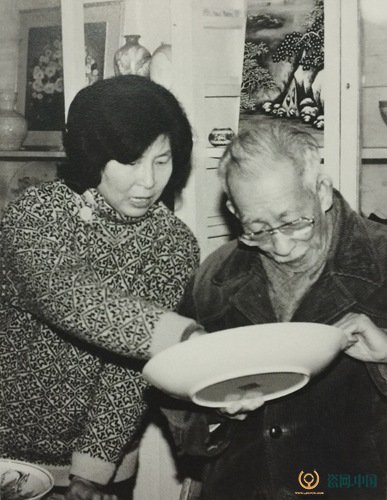

嵇錫貴與鄧白先生交流

鄧先生學識淵博,為人謙遜,我在他身上學到很多,不僅是專業(yè)知識,還有做人的道理。鄧先生工筆繪畫的造詣很深,對我陶瓷彩繪技藝的提高幫助很大。最初鄧先生也是通過我的陶瓷彩繪作品,對我有了全面的了解,在欣賞我繪畫技藝的同時,也給我提出了很多的建議,在鄧先生的教誨下,我對陶瓷彩繪技藝與表現(xiàn)有了更高的要求。

鄧先生常常把工筆繪畫的體會和經(jīng)驗與我交流,他認為青花可以表現(xiàn)傳統(tǒng)工筆繪畫的技法,并且通過陶瓷這一形式表現(xiàn)出來,具有很高的藝術(shù)品位。杭州瓷廠的青花料比較細膩,釉色白而不含蓄,由此我認為可以采用傳統(tǒng)工細的畫面,來體現(xiàn)青花繪制的典雅。鄧先生總是仔細地觀看我繪制青花的過程,細心地指導我,他告訴我作品的布局甚至運筆的韻味,都是為了確立陶瓷作品的品位,不要為了形式過于注重工藝技法,優(yōu)秀的陶瓷作品不能有匠氣,要充分保留個人的感受。我根據(jù)他的想法,逐漸地改變了一些程式化的習慣,也是在鄧先生的鼓勵下,我大膽嘗試創(chuàng)作了一些青花作品,如與鄧先生合作的青花瓶《茶梅傲霜》,就是很好的探索。事實證明,在這樣的學習過程中我受益很多。我通過自己創(chuàng)作的實踐來體會鄧先生的教誨,在自己的青花技藝中融人他的主張。

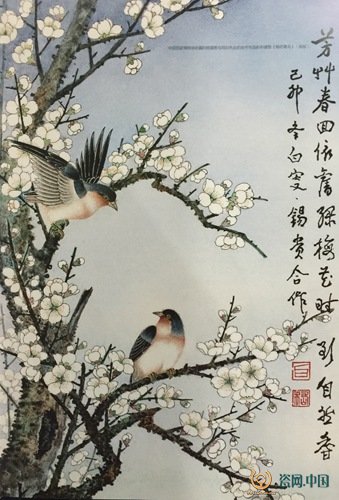

中國國家博物館收藏的嵇錫貴與鄧白先生合作的作品粉彩瓷板《梅花青鳥》(局部)

在鄧先生的指點下,根據(jù)浙江瓷質(zhì)的特點,我創(chuàng)作出淡雅清新的浙江青花瓷,這也是與杭州瓷廠的同事們一起摸索出來的。鄧先生非常喜歡青花,我在杭州瓷廠與他合作了幾件青花瓷,這些青花繪制的風格中就帶有鄧先生工筆繪畫的韻味。因為我與鄧先生合作很愉快,于是我試著與鄧先生商量,是否可以把他的工筆繪畫作品,通過我的彩繪技藝,在陶瓷上呈現(xiàn)出來。沒想到這樣一個提議馬上得到鄧先生的認同,他像孩子似的開心,把他的畫作都拿出來與我商量,哪一幅繪畫作品更適合繪制成陶瓷。現(xiàn)中國國家博物館收藏的粉彩瓷板《梅花青鳥》和《丹荔鳴蟬》就是我與鄧先生合作的陶瓷作品,這兩幅畫作是鄧先生的代表作品,由我繪制在瓷板上。

經(jīng)過一年的時間,杭州瓷廠青花瓷的生產(chǎn)已有成效。我們通過自己的努力工作,為杭州瓷廠創(chuàng)作的一批作品總算有收獲。鄧先生評論我:“她的藝術(shù)又進入一個新的階段,為發(fā)展浙江青花瓷做了不少推動和示范工作。”

鄧先生的學識與修養(yǎng),促使我在陶瓷藝術(shù)中得到了提升。得到鄧先生的教導,是我這一生中最為幸運的事。在杭州遇到專業(yè)問題,我與琳山都會登門求教,時間長了,我們與鄧先生一家結(jié)下深厚的友情。那時師母已過世,鄧先生與他的小女兒一起生活,平時空閑,或是有共同認識的朋友來了,我們都會邀上鄧先生和他家人一起出游,或踏春,或賞桂,非常愉快。鄧先生很喜歡桂花,我們總是在桂花盛開的時候出游,這個時候,鄧先生的興致很高。記得那年冬天,他已經(jīng)九十高齡,還能自己走上靈峰探梅、寫生。與鄧先生在一起時常聽他說,現(xiàn)在院校里的學生不太學習中國傳統(tǒng)陶瓷技藝,這樣很不好,自己本民族的優(yōu)秀傳統(tǒng)不繼承,如何弘揚中國的陶瓷文化?他總是叮囑我們要把中國傳統(tǒng)陶瓷技藝繼承下來,包括以后帶學生,要讓他們認真學習傳統(tǒng)陶瓷技藝。他一直主張?zhí)沾伤囆g(shù)創(chuàng)作要有個人藝術(shù)特點,而傳統(tǒng)的陶瓷技法是陶瓷藝術(shù)創(chuàng)作的本源,要懂得學習和繼承。鄧先生這樣要求學生,自己更是這樣做的。平時,我們看到他在家中都是書不離手,筆耕不輟。

鄧先生對浙江陶瓷有著深厚的感情,他先后參加了龍泉窯、越窯、官窯等青瓷的恢復,為浙江青瓷的發(fā)展作出了巨大貢獻。鄧先生希望在浙江培養(yǎng)出青瓷方面的工藝美術(shù)人才,他說龍泉窯青瓷的發(fā)展還是比較有基礎(chǔ)的,那里政府也很重視,作為地方的特色產(chǎn)業(yè),發(fā)展前景比較好。南宋官窯在杭州瓷廠有一個研究所,也在有計劃地發(fā)展這一品種。越窯青瓷的發(fā)展相對比較薄弱,一是越窯斷燒年代較早,二是越窯還沒有一個系統(tǒng)的研究與生產(chǎn)的規(guī)劃。他希望我們能發(fā)揮陶瓷專業(yè)的特長,為浙江青瓷的發(fā)展做些工作。我擅長刻花技藝,鄧先生讓我把越窯青瓷刻花技藝好好整理,恢復越窯青瓷的裝飾藝術(shù)。越窯青瓷因釉色清透,適合刻花、劃花等裝飾,這也是越窯青瓷的重要工藝之一,因此對于圖案的設(shè)計和刻花技法要求很高。我也覺得發(fā)展浙江青瓷是我們應(yīng)該要擔當?shù)呢熑巍T卩囅壬膯l(fā)下,不久之后,我們就投入到對浙江青瓷工藝的研究和整理中。琳山與杭州瓷廠合作,進行南宋官窯雕塑設(shè)計與創(chuàng)作,為杭州瓷廠設(shè)計了大量的南宋官窯青瓷雕塑產(chǎn)品,拓展了產(chǎn)品品種,提高了經(jīng)濟效益。

嵇錫貴在浙江上虞考察越窯青瓷(左為嵇錫貴 右為郭琳山)

從上世紀80年代開始,我們先后到上虞、慈溪、蕭山、杭州等地考察越窯青瓷古窯址,走訪古代越窯青瓷的收藏者,為此,我們收集整理了大量越窯青瓷相關(guān)的資料。在鄧先生的指導下,我主要收集越窯青瓷裝飾紋樣,刻花、劃花、褐彩等裝飾手法,燒制實踐后,再聽取鄧先生的意見。他對浙江青瓷的研究與發(fā)展、對我在青瓷技藝方面的提升起到了非常重要的作用。回想起我在浙江獲得的成績,與鄧先生的指導是分不開的,他的幫助使我到浙江后順利轉(zhuǎn)型,在陶瓷事業(yè)上又開拓了一片新天地。

王伯敏先生(中間)參觀黑陶作品展

1988年我參與了浙江“陶瓷稀土工藝燈具、加飯酒陶罐試驗窯的擴建和試驗”輕工業(yè)部項目,是主要研制人員。這個實驗基地落在金華古方陶瓷廠,我要到基層第一線了解當?shù)卦牧锨闆r,從而熟知浙江陶土的特點,根據(jù)當?shù)氐脑O(shè)施情況與生產(chǎn)條件,設(shè)計符合市場需求的產(chǎn)品。項目由輕工業(yè)部組織鑒定。稀土釉在陶器上的應(yīng)用推廣,具有節(jié)約能源、改進質(zhì)量的效果。出口酒陶罐因釉色美觀,造型獨特,擴大了名酒的出口量,提高了創(chuàng)匯率。每年可為酒廠增收300萬元,為國家多創(chuàng)外匯200萬美元,具有顯著的經(jīng)濟效益。浙江是良渚文化的發(fā)源地之一,黑陶是良渚文化中的重要器皿。為了恢復浙江的黑陶,我和琳山花費了很多的精力,對產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)進行了研究與實踐。當時郭藝大學剛畢業(yè),也分配到浙江省工藝美術(shù)研究所,她對黑陶有著濃厚的興趣,根據(jù)黑陶的材質(zhì)特點,她也設(shè)計了一些具有現(xiàn)代感的陶藝,為黑陶的發(fā)展注入了新的元素。

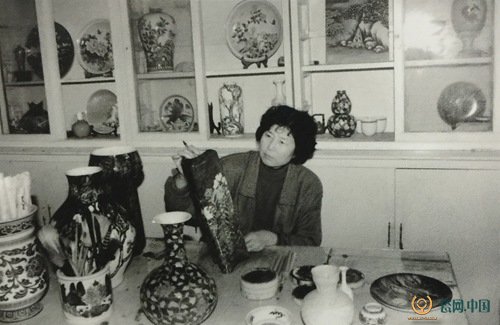

浙江省工藝美術(shù)研究所工作室

浙江省工藝美術(shù)研究所必須要承擔對基層業(yè)務(wù)單位的指導,我在這期間與全省各地瓷廠建立了密切的聯(lián)系,這也使我對浙江的陶瓷有了全面的了解。因此在浙江的這段時期,也是我形成個人藝術(shù)風格的重要階段。完成科研、創(chuàng)作的同時,我還自編教材,多次擔任省、市、縣級工藝美術(shù)和陶瓷美術(shù)的培訓教學工作,學員遍布全省工藝美術(shù)行業(yè),其中很多都已成為廠內(nèi)的技術(shù)骨干。