一、石灣陶藝與傳統美學

石灣制陶源遠流長,據考證,在五千年前的新石器時代晚期已拉開了制陶的序幕,其藝術陶器經唐宋的發展,至明清出現隆盛時期,形成了自己的風貌特色。

石灣傳統陶藝植根于民間,有著濃厚的中國民族民間文化底蘊。石灣毗鄰南方大都市,繁榮的通商口岸廣州,接觸全國各地的陶瓷產品和接收各地的陶藝信息,也不斷吸收全國著名陶瓷產區的優秀成分再結合自己進行創造性的運用,因此,它熔鑄著中國古代美學的藝術精神,具有中國文化藝術傳統的美學特征。

天人統一觀與心物統一觀這個反映著中國藝術自然論的觀點在石灣得到了充分的體現,歷代民間藝人把握從民間來,到民間去的創作方法,創作出生活味濃郁的作品,例如大量的“漁樵耕讀”、“詩酒琴棋”等古典題材作品,大量的工農兵和領袖等現實題材作品,體現著感悟生活,響應自然,而與自然之道息息相通;即使是神仙道佛題材也“假物托心”,將“心”,“物”統一關系引向深化,使人引起聯想,產生啟迪;有些作品直接表現天人統一的源初,易經的太極圖,例如多種造型的雙魚插,龍鳳缸等題材作品,便反映太極圖的特點,相互依存,契合,流轉不息,而天人混化為一。

“心與物,審美主體意識與審美客體質之間存在著對立和矛盾,求得解決和統一相互矛盾的傾向——這是中國藝術美學現象的一條規律。”石灣藝人“外師造化,中得心源”,通過不斷深入生活,到民間社會生活中,到名勝古跡地區,到工農兵學商中去體驗和熟悉一切人,熟悉創作題材,將自己融入生活,激發靈感,開拓思路,進行創作。石濤說“山川脫胎于予也,予脫胎于山川也,山川于予神遇而跡化也”;石灣藝人正是掌握了這種主體和自然客體的關系,心與物混一跡化的關系,創造了不少無愧于時代的陶藝作品。

神形統一觀

石灣陶藝作品——人物或動物,其著力點主要不在描繪對象形體比例的準確無誤,而在其神情,性格的塑造,把神與形統一起來,使作品具有傳神的妙處,這正是中國表現性藝術美學的一個重要方面。

如何做到神形統一,使作品具有傳神的效果?這個命題以東晉大畫家顧愷之畫論為里程碑,曾展開了充分的探討,他當時就提出了“傳神寫照正在阿堵中”的論述,西方美學家黑格爾也說“眼睛是靈魂的窗口”。石灣陶藝也特別重視這個命題,在陶塑作品中,人物或動物的眼睛就有“搓眼點晴”法,一是以手搓出眼珠,二是眼釉點睛,燒成陶瓷后,不但眼睛玲瓏剔透,而且熠熠生輝,炯炯有神。

顧愷之又說:“以形寫神而空其實對,荃生之用乖,傳神之趣失矣”,并說“一象之明昧,不若悟對之通神也”。他認為斤斤計較外形的精細,非但不可能表現出入物的精神,且又失“傳神之趣”。石灣陶藝就不去單純追求形似而忽略神似。在陶藝創作中,藝人們采取了很多內外相契,神形合一的技藝措施。例如劉傳大師在《論傳神》中就提出用“典型、突出、概括、集中”的手段來處理作品情節造型,又指出了“藝術上能否運用好夸張手法,是作品能否達到傳神的關鍵”。使“傳神寫照”的理論更豐富和發展,這實際上是把審美主體內心世界洞察性的感悟活動與對象客體內心世界息息相通,神交默會。

石灣陶藝,其作品與表現對象,不是復制,不是翻版,而是成就了一種精神性的熔鑄,升華和超越,成為神形統一的新質態。

文質統一觀

文質統一觀,是中國古典美學的一個重要命題,文和質,就是指藝術上的外在美和內在美、形式美和意蘊美。文和質的關系,很早就有了論述,孔子在<論語》中說“質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然后君子”,他說的雖然是一個人的修養質量,但是他提倡文質并重,文質統一的思想,這在美學史和藝術史上影響深遠。經后來劉勰等人在美學上不斷地深刻探討和論述,使這種觀念更加深了影響。

石灣陶塑技法是多種多樣的,陶塑人物作品有較工整細致寫實的,也有豪放粗曠寫意的,但作品的文飾風采與內在精神往往能有機地契合。例如陶塑人物的衣絞,就采取不同的表現手法:其一,在服從人物結構的前提下,配合人物的性格,對衣紋進行疏密、剛柔、深淺、聚散的刻劃,烘托人物的思想感情。其二,以粗曠手法塑造大片的衣紋或形體,突出神情。陶塑動物的毛、羽取用“胎毛”技法刻出,工藝精致,富于裝飾性。

作為陶藝作品組成部分的陶釉,它不但裝飾了人物作品,而且在器皿作品中更發揮得淋漓盡致,更加強了作品的感染力。文質統一,情采交織,使作品產生了深邃動人的藝術效果。

當然,不同的思潮流派,不同的藝術手法,在處理文與質、形式美與意蘊美的關系時,也往往會表現出不同的傾向或重點。但是,“藝術本體的生命力和價值是在形式和意蘊美雙向滲透,對立統一中實現的”。

中國古代美學藝術有各種學派,“而總的藝術精神的核心,可歸結到自然論,也由此形成中國藝術的美學特點”。石灣陶藝在這種觀念大氛圍中,成就了自己的業績,并且在天、地、人等不同條件的制約下,使石灣的陶藝既帶有中國民族的氣派,又具有自己的風貌。這種氣派和風貌也在發展變化,因為時代在變化,世界在變化,各國家、各民族在不斷發生交往和文化交流。

對新事物的不斷感受,對舊事物的反復認識,以求博取眾長,融匯貫通,才能使藝術更好拓新,使石灣陶藝不斷創出輝煌,不斷發展前進。

二、“線塑”——石灣陶塑新技法

石灣事陶,歷史悠久,石灣的陶塑工藝大師們在過去和現在都曾為石灣陶藝創造過輝煌,在21世紀的今天,如何把輝煌推向未來,是我們這代人肩負的職責,需要我們不斷在藝術創作實踐中探索、拓新。

陶塑創作和一切造型藝術一樣,都希望運用豐富的表現技藝以及精神理念以表達鮮明的主題和作者的情感意向。中國的文化藝術歷史悠久,給我們留下寶貴的優秀傳統。如何對傳統進行研究、消化、吸取、運用和創新,需要我們在實踐中不斷探索。

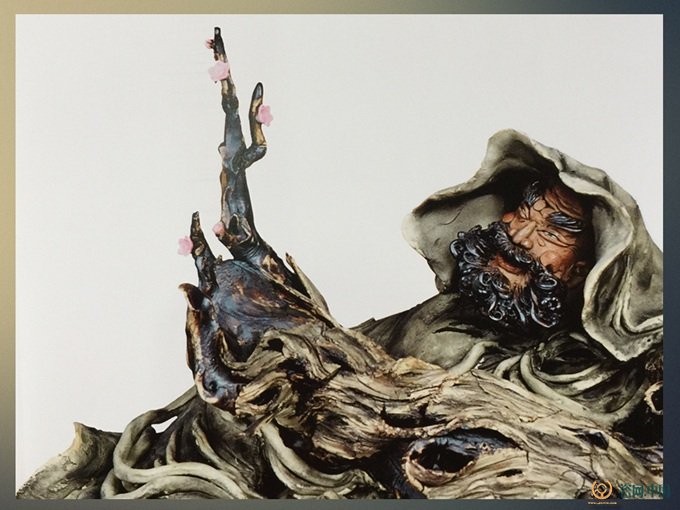

中國畫以運用線條描畫來表現人物或物象,其絕妙堪稱世界之最,其線條被總結成十八描,以線的組合表現形體的塊面和體積,以線條來表現形象的特點個性。中國畫還有寫意潑墨的畫法.突出表現神似,兩者又往往交錯運用,出現于同一作品中,使之豐富而深刻動人。藝術同源而互補,我們應該“古為今用”“洋為中用”,“取諸人以為善”而有所創新。20世紀80年代,筆者嘗試運用這種拓新理念進行陶塑創作,創制了幾款《漁韻》作品,受到了新加坡及臺灣鑒藏家的喜愛和購藏。作品《對月思懷》,1992年獲廣東省旅游紀念品、工藝品展優秀作品獎,以后所創作的《同樂》、《濟公》等此類手法的原作品60多款,受社會歡迎,均被海內外人士購藏。這種陶塑手法的特點是以泥條作為線條粘捺于坯體的塊面結構之中,線面結合工意交融,以表現作品的主題神韻。2002年中國佛山國際現代陶藝研討會陶藝創作交流中,筆者又用線面塑法(或簡稱之為“線塑”)創作了《獨釣寒江雪》,描塑的是一位老翁在寒冷的雪天獨個兒伏在江邊石頭上釣魚的情景。作品以大塊面寫意把整個大構圖塑出,表現了寒天雪、老漁翁、江邊石頭等的特定情景,吸取了漢代和現代雕塑處理塊面的手法,把人和石頭的塑造統一于一個整體的團塊結構之中,追求凝重的風雪不動安如山的寓意。下一步就是制作粘捺于作品坯體上一條條兼工帶意的泥條,這些泥條以手搓捏陶泥而成,其長短、粗細、圓潤規整度和曲直形狀,按作品的需求而定,泥條粘捺到坯體后,以工具進行較少的修整,盡量保持泥條的手工韻味和泥性的柔軟韻律感。泥條可以用于人物衣紋的表現,也可以用于人物面相和肌膚的塑造。粘捺于坯體用于表現衣紋的泥條可以是單獨一條也可以是多條平行排列或是彎曲轉折組合,以表現衣紋的走向、聚散和起伏意態,呈現如中國畫多種線條的特有形態,加強作品的裝飾性和作品的動靜效果。粘捺于人物頭部和身體肌膚用以塑造人物形象的泥條,對比衣紋的泥條來則較為幼細短小一些,它可以使須眉、眼、鼻子、筋絡和皺紋等典型強化,加強人物形象的藝術性。

鑒于《獨釣寒江雪》作品主題的需要,表現老漁翁衣紋的泥條(泥線),圓潤規整而帶蒼勁,其布局在彎曲重迭組合中也有平行排列的流暢感,借物喻情,涵意在風雪交加中老漁翁依然釣趣盎然。面部形象則以較為細膩的泥條(泥線)雕塑,表現柔長的須髯和眉毛,結合臉部結構和特定表情進行深入刻畫,把眼瞼的弧線,眼尾的皺褶和略翹的唇角的微妙變化塑出,突出老漁翁飽經滄桑、深邃而樂觀的情感。以短細彎曲巧妙轉折的泥條表現手的筋絡和肌膚結構,勾出其清瘦而富力度的手。泥條有著特有的手工泥性韻味,具有玲瓏浮凸的強烈的藝術效果,更加強了人物形象的藝術神韻。

在釉色方面,作品的大石頭施以如國畫潑墨大寫意的濃淡石墨,竹笠蓑衣涂上深暗的醬黃釉,把不上釉的人物形象和泥條衣紋襯托得尤為鮮明突出。作品受到社會肯定,認為這種塑造方法豐富和發展了石灣公仔的表現技藝,具有創新的意義。在陶藝創作交流中,筆者運用同樣的“線塑”方法創作的另一件陶塑作品《包容》,也得到現代陶藝家,曾策劃石灣國際陶藝研討會的李見深先生贊許,認為作品既具有傳統風味,也體現現代審美意識。《包容》(原作),與另一件線塑作品《好心情》(原作),每件以近三萬元(2003年)的高價被售出,購買該兩件作品的收藏家說“人物的塑造手法與眾不同”。《活佛濟公》(原作)、《超脫》(原作)被經銷商以15萬元、9萬元標價出售。

吸取國畫的優秀技藝,進行融會而拓新出來的“線塑”表現手法,在創作運用時,還必須積極地向生活探求汲取,把生活素材進行選擇和提升,典型升華,融注精神理念,創作成為藝術作品。筆者小時候便喜歡聽小烏歌唱,同小鳥嬉耍,因此現在很想塑造一個反映人鳥之間關系的題材。如何表現人鳥之間的深切關系?經過篩選,以春秋戰國時期一個關于人鳥共語的傳說為藍本,結合日常生活“心曲待有人和唱,枝頭小鳥亦知音”的蘊意進行構思。作品的構圖,布局要有新意,我把人和鳥統一于同一古樹干上,樹旁的人和樹干的鳥,設計在一個水平面上“對話”,把常規的豎式構圖夸張為橫面布局,力求不落俗套,使人耳目一新。同時著重刻劃人物的面部表情和小鳥的神態,使作品中兩“主角”阿睹傳神,情態動人;而衣服線條、樹干、石頭等則以洗練的泥條——線塑“速寫”為之。整個作品采取工意結合,淡妝素裹和黑白對比手法塑造和裝飾。使作品蒼樸古雅,意趣濃郁而韻味深厚。作品被廣東省工藝美術展覽評為優秀作品,并入選1989年北京“全國工藝美術作品展覽”。

1997年筆者以道家始祖老子為題材,創作陶塑《悠閑老子》,打破了老子題材多為神像式的站立或騎于牛背上的慣用造型程序,從生活中探取造型,把小時候在家鄉農村中極常見的鏡頭進行提煉升華:牧牛人,讓牛吃得飽飽的,牛于是在地上臥下來將青草反嚼慢慢進行消化,這時也覺有倦意的牧牛人斜靠于牛旁休息,享受一種勞累后的愉快,隨意悠閑地閉目養神稍作困寐,這種具有濃郁生活氣息的情態,正是老子悠閑自得神態的寫照,經過從構圖的提煉,技藝塑造和色彩酌定等典型升華處理,創作了斜倚臥牛席地而寐的《悠閑老子》,利用“線塑”反映老子忘懷自我,感悟自然,將精神世界融于天地之中的“道法自然”的思想。作品面世后受到社會行家贊揚,作品分別荻得國家級金獎和省級金獎,被評為國家級藝術珍品收藏于中國工藝美術館。

在2002年淄博陶博會上,展示了來自全國各大陶瓷產區的名家作品,本人送展的《悠閑老子》和現場表演創作的《釣趣》,得到了山東陶藝界同行的驚嘆和認同。線塑作品《超脫》被印在專題郵票集封底上,另一件線塑作品《賞梅》則是應廣東省博物館的收藏要求而創作的。

運用其他陶塑技法的同時,拓新手法“線塑”,突破普通雕塑的固有程序,靈活自如發揮陶泥線條特有形態風韻,以泥條的“線”來塑“面”、“形”、“神”,工意結合、新穎別致,使作品主題神韻突出,受到鑒藏家高度評價和購藏。中國雕塑界泰斗潘鶴先生對此評價:“繼傳統、開前衛”!開辟了現代石灣陶塑表現技藝的新天地。中國輕工業聯合會(原國家輕工部)陳士能會長也欣然作了“求美、求新、求精”、“傳承創新巧奪天工”的題辭,給予鼓勵。

藝術無止境,在藝術的征途上,筆者將不斷地學習交流和總結,不倦地探索、完善和提高“線塑”手法的藝術表現力,為石灣陶藝事業的發展努力做出自己的貢獻。(以上文字曾發表于:《雕塑》雜志2001年第四期,《廣東陶瓷信息》1999年2月28日4版,《陶城報》2002年11月8日)