創作中的嵇錫貴

中國陶瓷彩繪有其獨特的藝術特征,宋代以前的瓷器均以釉色為美,而青花瓷的出現昭示著瓷器彩繪時代的來到,并且發展得極為迅速,仿若春風吹過花遍地。陶瓷彩繪基于瓷器工藝的發展,精美的瓷質,光潔的釉色,為瓷器的彩繪奠定了基礎。清代以后,景德鎮制瓷工藝發達,白皙而輕薄的瓷質達到了“只恐風吹去,還愁日炙銷”的程度。瓷器的燒制是人類的一大創舉,而瓷器的彩繪裝飾亦是中國工藝史上卓越的技藝,造就了中國陶瓷獨特的藝術格調。中國瓷器在制作的過程中,燒造工藝和裝飾技藝總是相互依存、不斷發展,并跟隨時代的審美變化而服務于人類的生活。

瓷器的裝飾主要是釉色和圖紋兩種,在元代以前,圖案大多依附于釉色之中,以強化釉質的美感。而青花瓷的出現,似乎是釉色與圖紋裝飾的分水嶺,并且,其發展勢頭極為迅猛,成為瓷器生產的主流產品。這可能包含多種因素,如環境因素、文化因素、風俗因素等,或許最為本質的還是源于裝飾及技藝,引發了人們的審美興趣。14世紀以后,瓷器的裝飾形式更加豐富,表現的技法日臻完善。瓷器裝飾出現了各種彩繪手法,斗彩、五彩、琺瑯彩、粉彩……不僅展現了瓷繪藝人精湛的技藝,而且滿足了人們追求精致手工藝的審美要求。

對于彩繪,女性天生有種審美的意境,生活的艱辛在彩繪的美感中化為烏有。嵇錫貴的感性與生俱來,她自小就對周遭美好的事物有著無限的好奇。命運的安排使她進入藝術的領域,當嵇錫貴涉足到陶瓷藝術行業中,便熱愛上了陶瓷彩繪,為此她完全地投入于這份事業中。無論在學習中,還是在工作中,她對自己的技藝都有著很高的要求,付出了辛勤的努力,最終取得了豐碩的收獲。“凡藝術的創造都是從一點一滴積累起來的,藝術大師的神化也是從他們長期的‘漸修’中獲得的,對于嵇錫貴辛勤的藝術耕耘,樸實的藝術創造,我們拍手歡迎,嵇錫貴這朵有清香味的鮮花,必將愈開愈芬芳,必將更受到廣大觀眾的珍視與贊賞。“王伯敏教授用“漸修”來評述嵇錫貴的藝術追求。的確,陶瓷彩繪的技藝是在長期的苦練中獲得的,這是必須經過的階段。工藝家需要不斷的技藝實踐,才能擁有精湛的手藝。

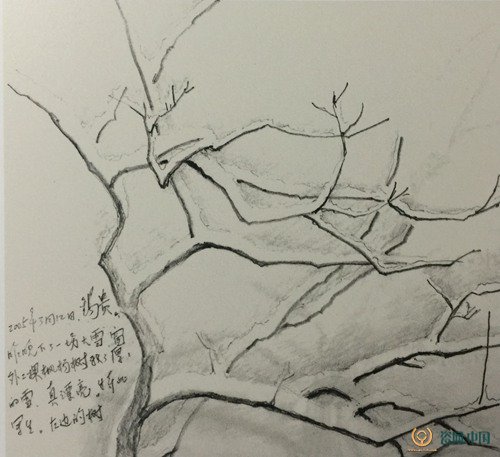

嵇錫貴寫生稿之一

“外師造化”是嵇錫貴從藝的座右銘。大自然的一切,給予她更多的靈感,于是,她投入到自然中,精于寫生。花鳥魚蟲,山川風物,都被她的畫筆記錄再現。悠然的氣息,花草的芬芳,這些滲入心脾的感受,激發了她藝術創作的熱情,她把這份情感帶入到自己的作品中,因此從她的陶瓷彩繪中,能品味到大自然清新的氣息。從感受自然到藝術地再現自然,嵇錫貴用個人的藝術才華闡釋客觀世界,在這之中融入了她對人生、對世事的感性理解。她說:“藝術家應該尊重自己的感受,我總希望把我的這份真誠表達出來,這也許是我的性格吧。也許在世間的生存,本來就要經過許多磨難,但大自然的賜予彌補了我們許多許多。也許從此我就染上熱愛大自然的怪癖,寧靜、舒坦的田園風光,微風細雨中的小花小草,殘陽如血的層林,晨露中的蜘蛛網,活潑可愛的小動物和怪誕的幻想等一切,都使我的心靈震撼,成為我表現的形象。有的像一首朦朧詩,有的像一首田園詩。民間美術的樸拙、中國畫的神韻和西畫色彩的絢麗都給予我吸收的養分。利用陶瓷顏料的燒成特性,可以取得紙上所達不到的效果。”這段話是嵇錫貴對于藝術創作的個人體悟,也是她創作出的彩繪作品有著感人特質的原因。古人曾說“逸品”是藝術作品的最高境界,為此除了精湛的技藝之外,還需人格品質的完善,這對于工藝家來說,或許是一生的修煉。

嵇錫貴寫生稿之二

董其昌說:“傳神者必以形,形與心手相湊而相忘,神之所托也。”觀察現實事物,發現直指心靈的觸動。嵇錫貴在自然中的尋覓,給予她更多的思考。早期的臨摹,形態的寫實,都會促使她心生意境,完成她的所思所想。熱愛生活是她再現美好事物的動力,性情中的感性和敏銳讓她可以依循自己的感覺,捕捉現實中有價值的事物。觀察與寫生成為她生活的一部分,她讓自己融入到自然景物中,感悟自然生靈的性情,轉而對人生進行思考。

她認為陶瓷彩繪藝術不是表象的繪畫,而是工藝語言的藝術再現,與純粹的繪畫不同,是由獨特工藝呈現出的藝術形式。盡管如此,藝術是相通的,嵇錫貴對繪畫同樣有著深厚的情感,她采用西方繪面形式的水彩、油畫寫生,同時擅長中國畫的寫意、工筆的創作,也正是她的繪畫功力以及對于繪畫的理解,使她在陶瓷彩繪中得心應手。她認為繪畫基礎是專業陶瓷藝術創作者必須具備的素質,要擁有善于表現的技術手段,亦需具有民族文化情懷。

對于傳統陶瓷藝術的熱愛,成就了她全面的技藝。無論是清新樸拙的民間陶瓷,還是精巧瑰麗的官窯瓷器,她都善于汲取它們的工藝技法。陶瓷中的各種彩繪技藝如青花、刻花、釉下彩、粉彩、斗彩、古彩、新彩等,都成為她陶瓷彩繪創作的工藝手法,也正是不拘于某個技法的局限,讓她具有更為豐富的陶瓷彩繪表現語言。每種彩繪工藝均具有獨有的特性,對于各種工藝手法的了解,需要在兩方面付出努力:一是耐得住寂寞的刻苦學習;二是有較高藝術天分的領悟性。刻苦的訓練與天賦的條件,才能鍛造卓越的才能。

1998年作品釉上粉彩瓶《水仙花》

嵇錫貴執著于她的瓷上繪畫,在各種表現工藝中,體現自己的藝術風格。她自如地游走在陶瓷彩繪的世界中,用她感性的心、技藝的手,創造出一件件美妙的陶瓷作品。技藝賦予了表達的語言,心靈給予了創作的意趣,人們在為她的作品中體會到傳統彩繪的工藝之美,同時也為她作品中的個性張力而震撼。

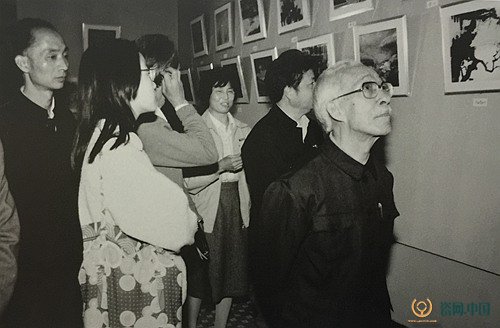

鄧白先生參觀“嵇錫貴陶瓷藝術壁掛展”

1988年10月,嵇錫貴在杭州舉辦了她的第一次個人陶瓷藝術展,這個以“嵇錫貴陶瓷藝術壁掛展”為名的展覽,向民眾展示了她的陶瓷彩繪藝術,開啟了人們對陶瓷藝術的另一種解讀——它們可以是個性的、清新的、自由的。中國美術學院王伯敏教授為此展覽作序,如此評價:“嵇錫貴是高級工藝美術師,她要求在畫瓷的基礎上打破人們對陶瓷美術的傳統認識,她吸取了民間美術和中國畫的長處,充分利用陶瓷顏料的性能及其燒成的特性,使所畫達到紙上所達不到的效果,她的嘗試,具有藝術創作的開拓精神,而且做出了可喜的成績。瓷器上青花的淡雅,向來為人們所贊美,嵇錫貴就用它來畫山水、花卉和游魚,清新悅目,發展了‘青花’多層次的表現,她畫的《荷花》《繡球》《荷塘小鳥》《尋幽圖》等,不只在意趣、構圖、色彩上取勝,更重要的是發揮瓷畫的特性,給人們一種既流暢,又凝重渾樸的美感。”

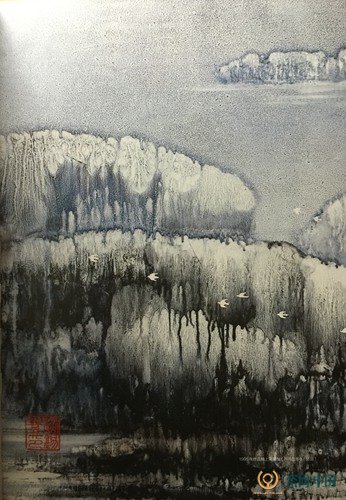

1995年作品釉上彩瓷板《蘆蕩已冬》(局部)

她非常敬重傳統,并且在其中獲取很多有益的經驗。“畫家以古人為師,已自上乘。”u她注重傳統技藝的整理與總結,在多年的彩繪生涯中,她習慣把每個技法的步驟記錄下來。畫山、水、花、鳥等,她都形成自己獨特的表現形式,她希望把自己的技藝經驗傳承下去。記錄精細的彩繪技藝步驟,她用這種方式來梳理與思考,根據繪制材料的變換,進行工藝的改變,她把這種過程視為自我的對話。創作的過程需要來自內心的反省,傾聽自己的聲音,培養自我的心境,提升個人的技藝品性。她的自我對話是在“頓悟”與“漸修”中找到一個平衡點,這樣才能促使技藝與藝術更好地交融,摒棄所謂的“匠氣”,追尋文化趣味的藝術創作。嵇錫貴的藝術追求,在她的作品中得到實現,這是一個藝術家的情懷。

嵇錫貴的作品多采用寫實的工筆手法繪制,每一件作品的創作,均在她的心中醞釀許久,然后通過她的畫筆,逐步呈現出來。她以工筆彩繪見長,從畫面的勾繪開始,就要求每根線形都有一定的表現力。清淡柔美細膩的線形是花卉的專屬,挺拔清秀的墨線為葉脈展現。陶瓷工藝中,細節往往決定了技藝的水準。在她的陶瓷彩繪作品中我們可以發現,每根線形的變化、虛實的處理以及色彩的層次等,她都做得精準完美。鳥類羽毛的虛實由細密的線條組織表現,而彩蝶扇動的飛翅用繁細的小點體現,雖然無法估算她花費了多少功夫在她的作品中,但最終呈現給人們的總是唯美、精湛和雅致。細節的表現與細膩的手法,都是她對彩繪最基本的要求,而更為精細的色彩工藝增添了作品的靈性,于是,人們已經習慣用華美的詞藻去形容她的作品。

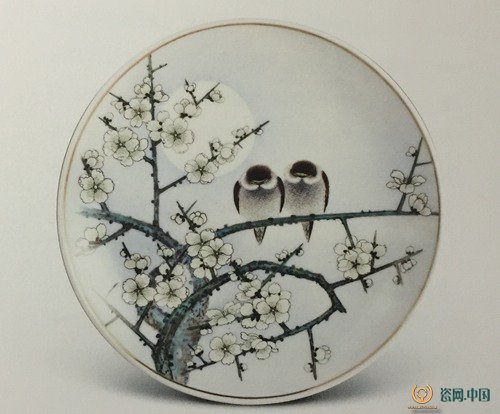

1990年作品粉彩盤《梨花小鳥溶溶月》

青年時期構圖布局嚴謹色彩傳統端莊;中年宣泄自由個性,表現層林盡染的艷麗;進入五十歲之后呈現淡泊、平和、恬靜的雅致。其作品風格的變化都闡釋出她的心境和情懷。粉彩盤《梨花小鳥溶溶月》是他一個代表性時期的作品,色彩成就了整件作品的意境,神秘、幽靜、清淡,這些色彩的特質,是她對于人生的深刻感悟與表達。嵇錫貴的陶瓷彩繪中呈現出來的美是感人的,這份感受能讓人進入到作品悠遠的意境之中,為她所創造的情緒而起伏。寒雪中一葉扁舟的空靈,一樹梨花半圓月的禪境,讓人不再關注工藝技法,而更多的是引發人對生命的反省。從傳統形式的彩繪到個人風格的創作,是技藝到藝術的蛻變過程,技藝是完善的保證,創作是秉承的學養,從而成就了嵇錫貴更為華彩的作品。