非物質文化遺產,代表著一座城市的獨特韻味,承載著社會群眾的集體記憶。為進一步弘揚和傳承宋韻文化,西湖區推出宋韻跡憶系列專題,進一步深入走進這位越窯傳承人,深刻體味嵇錫貴大師的技法及經歷故事。

嵇錫貴,亞太地區手工藝大師、中國工藝美術大師、中國陶瓷藝術大師、國家級非物質文化遺產越窯青瓷燒制技藝代表性傳承人。代表作有《繁華盛世》《西湖韻》《國色天香》《紅果》等。

越窯傳承人

曾經,她是那個年代的“尖子生”,勤勤懇懇,厚積而薄發。“能釉上彩能釉下彩,能工筆能寫意,能山水能花鳥,比較全面”,這是我國著名的工藝美術泰斗鄧白先生給予嵇錫貴的評價。

學生時期,在景德鎮得到“珠仙八友”陶瓷大師們的真傳,陶瓷彩繪,釉上釉下,工筆寫意都有過全面學習。

在景德鎮得到“珠仙八友”陶瓷大師們真傳的嵇錫貴,在提及她的學習經歷時說道:“因為我在學校(景德鎮陶瓷學院,現景德鎮陶瓷大學)里面也比較用功,老師很器重用功的學生,巴不得什么東西都傳給你,所以我很幸運得到這些大家的真傳,到現在還是受益匪淺。”如今看來,她正是以親身經歷驗證了這點。

《百蝶圖》釉上粉彩薄胎碗

從景德鎮搬來杭州之后,嵇錫貴便開始從事越窯青瓷的研究。越窯青瓷,也被稱為“母親瓷”,歷史悠久,衍生繁多,龍泉青瓷,南宋官窯,婺州窯,都是由越窯青瓷繁衍而來。越窯青瓷始于漢,盛于唐,特別在唐朝的中后期,瓷器燒制的技藝已爐火純青,出現了青瓷精品——秘色瓷,這種秘色瓷除了皇室成員之外,其他任何人無權享用。晚唐詩人陸龜蒙更有詩云:“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遺杯”。

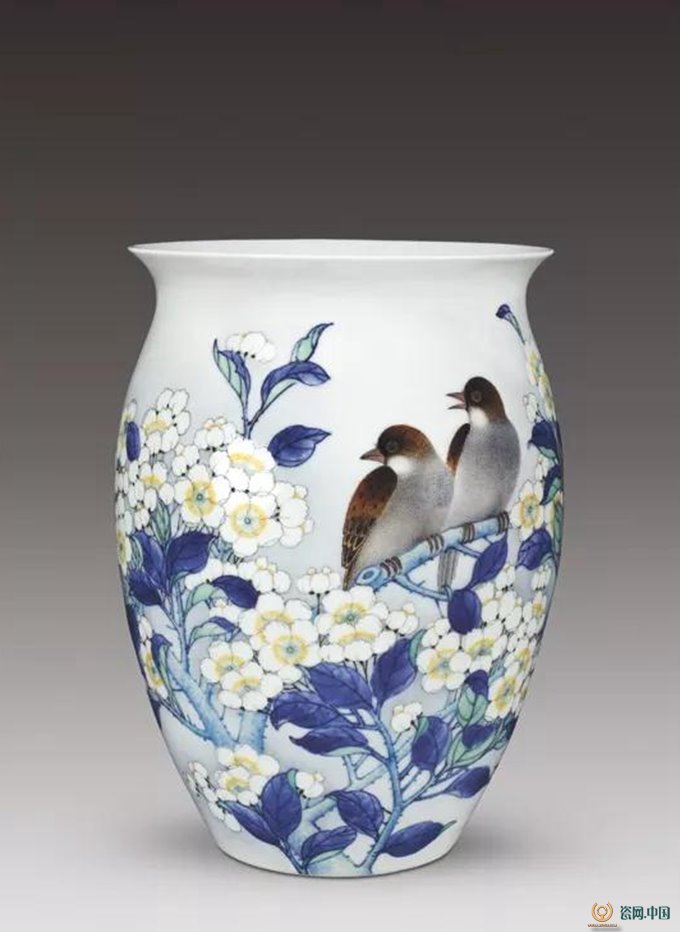

《牡丹》青花斗彩瓶

但宋以后,越窯青瓷逐漸被龍泉青瓷取代,到明時已然斷代。時至今日,嵇錫貴便跟隨著鄧白先生肩負起了恢復越窯青瓷的使命,成為了唯一一個越窯青瓷國家級代表性傳承人。

時代創新者

如今,她成為了這個時代的“開拓者”非遺的傳承,不僅僅是傳承古老的制作工藝、造型紋飾,更重要的是在新時代下賦予它們新的內涵。在探索如何活態傳承青瓷藝術,嵇錫貴下了不少功夫。

在談到如何發展越窯青瓷時,嵇錫貴說道:“越窯青瓷的釉色主要帶有一些艾葉黃,稍具厚重感。從現代人看來它的釉色有些人不是很能接受,但我們要保持越窯的釉色,不能改變,所以就從紋樣上改變,使它能夠具有更高的藝術性。”正因為青瓷的釉色是越窯青瓷的典型特征,要創新便不能更改它的特質,于是另起爐灶,改變紋樣,便成了是嵇錫貴的創新方式。

古代的越窯青瓷主要有刻花、劃花、捏塑等幾個技藝,嵇錫貴便在這些技法的基礎之上發展了這些技藝,在紋樣裝飾上更加精致,例如青瓷之上加飾粉彩,彌補了釉色欠缺這一點,也因此讓世人更能接受和喜愛。

除紋樣之外,她還在繪畫技法上開創了一世新風。嵇錫貴在創作《梨花小鳥》時,一改往日粉彩畫法。通常粉彩瓷是先勾線,后填玻璃白,但她卻反過來,先填玻璃白后勾線,如此一來,使得畫面更加立體生動,帶有沒骨寫意畫之感。小鳥的畫法,則是在汲取了宋代花鳥畫的精華之上稍加創新而成。

《梨花小鳥》粉彩盤

國畫一般以紙張為載體,顏色的表現力會更強,但陶瓷與紙張在質地、呈色方法上都有很大的不同。色料在瓷器上具有黏性,不如在紙面上畫的流暢,加上入窯后需要經過火的“炙烤”,畫前畫后考慮的因素也就更多。若想要達到宣紙上的畫面效果,在陶瓷上則需要更多的技法來實現,比如通過運用釉、顏色的流動來實現,且色料的薄厚、濃淡都要把控得恰到好處才能達到渲染的效果。如此眾多的技法若不是通過日積月累的練習,又怎能熟練地運筆于瓷胎釉面之上呢?

傳統的藝術,在新時代的背景之下,適時運用現代美學來重組傳統元素,使瓷器既不失傳統的雅趣又富有當代藝術的新風尚。這,便是嵇錫貴為中國陶瓷史源源不斷地譜寫濃墨重彩新篇章的不竭方式。