|

內容提要:宋代重要瓷窯一一一河南鶴壁窯,位于河南省北部,太行山東麓,是中國北方一處大型民間窯場。始于唐,興于宋,盛于金,衰落于元,長達五百年之久,在中國青釉技術發展史上獨占一席之地。鶴壁窯青釉瓷燒造始于北宋,以豆青釉為主。金代青釉瓷在繼承前朝的基礎之上,有了創新發展,出現了真正意義上的青釉瓷,其釉色純凈,釉質晶明,清翠欲滴,溫潤如玉。釉色有青綠、蔥綠、天青、灰青、粉青、天藍、月白等諸色。其工藝技術精湛,釉面玉質感極強,冰裂紋開片自然,此燒造青釉瓷的技藝一直延續至元代,雖然鶴壁窯以生產白瓷為主,但青釉瓷的燒造,從制作工藝至釉色與其他窯口相比較,具有鶴壁自身獨特的藝術風格和特色。本文通過鶴壁窯宋金元不同時期工藝特征的對比,一個清晰地脈絡呈現出來。鶴壁窯在歷代窯匠們不斷學習、借鑒、改進的基礎上,創燒出青釉瓷,取得了令人矚目的藝術成就。根據近年來采集的標本和對窯址的考察,現就鶴壁窯青釉瓷做一歸納和梳理。 關鍵詞:河南鶴壁窯 青釉瓷 宋金元時期 工藝特征

|

一、北宋鶴壁窯青釉瓷的特點

北宋時期是鶴壁窯的創新發展期,在其白釉燒造的基礎之上,研發出新的釉色,出現了豆青釉瓷器。其特點為釉色中泛青灰,釉下不再施化妝土,胎色灰白,質地細膩,釉光透亮。器形主要有碗、盤、碟、盞、盒、盞托、注碗等,其工藝有刻劃花裝飾與素面兩種。裝燒方法釆用匣缽,使用三角形支釘疊燒,常見的有三、四、五枚三角形支釘。窯爐就地挖造,其形狀為地井式的窯燒,獨具鶴壁窯特色。

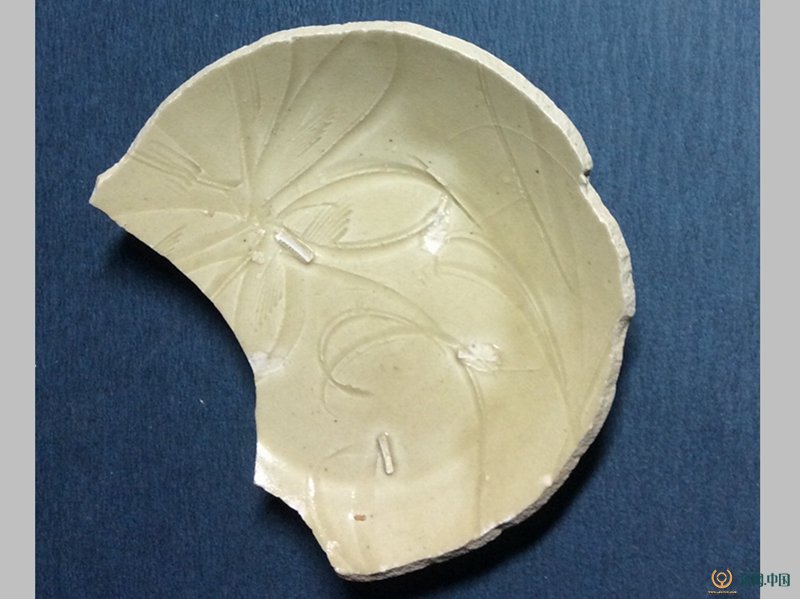

(圖1,現為鶴壁私人收藏)

1、碗,分三式。

l 式:可復原。圓唇,敞口斜腹,下腹圓收,釉面瑩潤,外施釉近足處,器內以雙線刻劃蓮花,篦劃點飾。內底處有一道壓制環狀紋,留有五枚方形的三角支釘,碗壁上殘留釉胎里淘洗不凈的顆粒,在燒造過程中鼓起來的裂口。圈足無釉,矮足直圏壁,足內圈斜削,內低外高,留有旋突紐痕,灰白胎細密。口徑約15厘米左右,足徑5.9厘米,高5.3厘米(圖1)。

(圖2,現為鶴壁私人收藏)

ll 式:不可復原。敞口斜腹,器內以半刀泥剔劃折技蓮花,篦劃點飾,碗心平底,留有五枚三角形支釘痕。外施釉至足圈處,足內底平坦,內低外高,圈足微微內收。胎質灰白,釉色光亮。足徑6.6厘米(圖2)。

(圖3,現為鶴壁私人收藏)

lll 式:不可復原。釉色光潤,器內半刀泥剔劃蓮花紋,篦劃點飾,碗心部留有支釘痕。外施釉至足圈,高足上有垂釉痕,圈足上留有方形支釘痕。足高2.9厘米,足內深3.2厘米,足徑6.7厘米(圖3)。

(圖4,現為鶴壁私人收藏)

2、盤,分三式。

l 式:可復原。敞口斜壁,下腹折收。盤中心處留有五枚方形三角細支釘,內壁近底處有一道壓制環狀折腹,外施半釉至環狀線圈處,灰白胎,圈足上留有五枚支墊痕。口徑17.5厘米,足徑6.1厘米,高3.7厘米(圖4)。

(圖5,現為鶴壁私人收藏)

ll 式:可復原。釉色光亮瑩潤,有不規則的長條開片。大敞口,斜腹,內壁近底處有一道壓環,底有五枚三角形細支釘痕。外壁折收,施半釉。口徑16.5厘米,足徑6.1厘米,高3.5厘米(圖5)。

(圖6,現為鶴壁私人收藏)

lll 式:可復原。敞口板沿,沿上有六條化妝土做的豎道凸線紋,俗稱“六出筋”。盤內底有五枚三角形支釘,外壁施半釉,露胎,胎質灰白。口徑17.4厘米,足徑6.2厘米,高3.8厘米(圖6)。

(圖7,現為鶴壁私人收藏)

3、碟,分二式。

l 式:敞口寬斜沿,腹內平底,留有五枚三角形細支釘痕。外壁施半釉,有垂釉痕, 平底無足。口徑11.5厘米,底徑6.5厘米,高2厘米(圖7)。

(圖8,現為鶴壁私人收藏)

ll 式:敞口斜腹,折厚沿,碟心圓收,腹內留有五枚三角形支釘痕。外施半釉,圈足露胎,胎質灰白,修足規正。口徑10厘米,足徑3.9厘米,高2.7厘米(圖8)。

(圖9,現為鶴壁私人收藏)

二、金代鶴壁窯青釉瓷的特色

金代是鶴壁窯重要的創新期,在繼承北宋燒造工藝的基礎上,在釉的裝飾、胎坯修飾取得了顯著的成就。特別是在青釉中使用和添加了少量的鐵元素,在高溫還原氣氛中試燒出了真正意義上的青釉瓷。釉色有青綠、蔥綠、天青、灰青等諸色。釉色純凈,釉質瑩澈,玉質感強,開片如蟬翼般,其釉色在鈞與汝之間,其質量已達到了前所未有的藝術高度,與其他著名窯口對比是不分伯仲的。近來發現的鮮為人知鶴壁窯青釉標本 ,其燒造技藝以及釉色的完美,讓世人難以置信。鶴壁窯在中國陶瓷史上應有的歷史地位,應該重新審視并給予充分的肯定。

1、碗,分四式。

l 式:不可復原。粉青色釉,敞斜腹,腹底圓收,釉色之中有一道壓環圈。器內外施滿釉,周身布滿細碎的開片,圈足露胎,上留有墊餅殘片,足心施釉。胎質黃白,質地堅硬。足徑5.4厘米(圖9)。

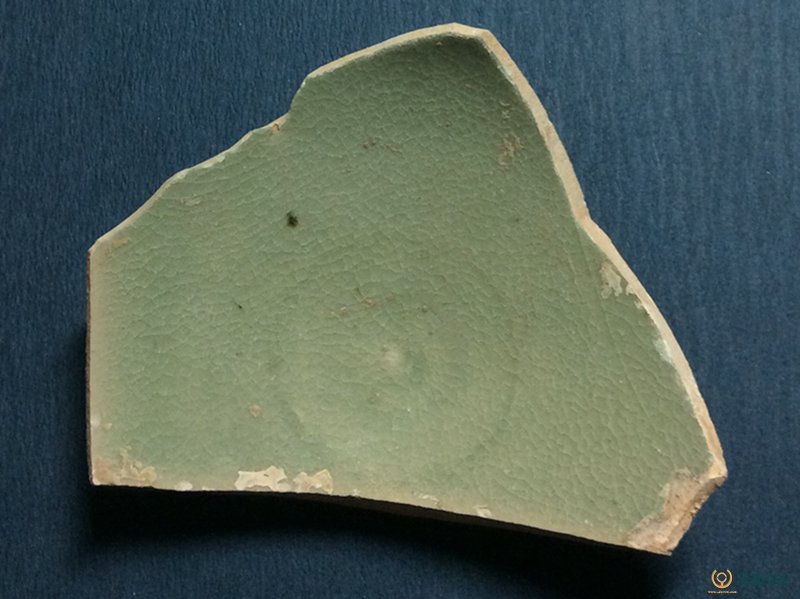

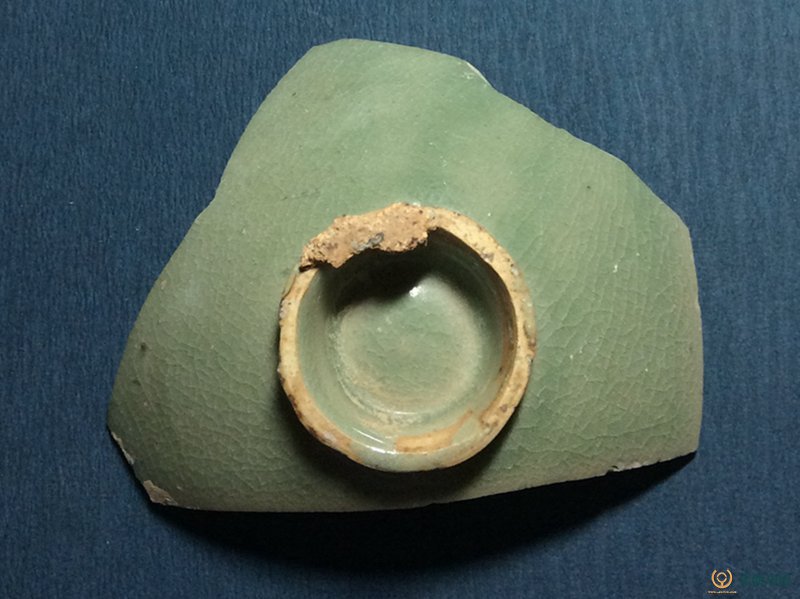

(圖10,現為鶴壁私人收藏)

ll 式:不可復原。灰綠色,器內外施滿釉,開細碎片。圈足無釉,足心施釉。胎質淺灰色,足徑6厘米(圖10)。