2016年12期總第330期《收藏》雜志,刊登了鄙人撰寫的《元鶴壁窯天藍釉紅彩'張字'盤真偽辨》一文。引起了大家對鶴壁窯鈞瓷的熱情關注,也提升了鶴壁瓷的知名度。由于篇幅所限,未能盡其全意。今再續,一考款銘之事。瓷器款銘其主要功能是為了紀年、標記、參數、 裝飾,主要形式有姓氏名記、家堂廟號、窯主造記、吉祥語句、燒造窯具款等等。歸其類,目前發現的鶴壁鈞窯有四種類型的款銘:

一、彩釉款銘

在我國鈞窯史上,彩釉款銘至今尚未有文獻記載,鶴壁民間收藏首次發現了彩釉款銘。

1、元代天藍釉紅彩“張”字款銘盤。

(圖1)(現為河南私人收藏)

此盤內用紅釉書寫“張”字款銘(圖1),其字紅紫交融,字邊緣所呈現出的紫藍瑩潤散暈的現象,這說明元代鶴壁窯匠已經能掌握使用銅紅釉的技藝,在鈞釉瓷上,人們可隨心所欲,任意揮灑,表達自己所期盼的心愿。此盤非一般人所為,見其盤,觀其字,知其書,此“張”字應為文人(因窮困潦倒而落魄的文人)所書寫,從對字體的造型和書寫而呈現的字態,可以感悟書寫者的駕馭字形的能力。其款銘在土與火的藝術中,生化出鈞釉的自然之美,也折射出民族優秀傳統文化中陰陽、虛實、疏密的審美情趣和精神內涵。筆者認為“張”字款銘,其字布局飽滿,占據整個盤心,應為家堂廟號或者是窯主造記器,其口徑16厘米,高4.2厘米, 足徑6.2厘米,該標本出自鶴壁市龍臥窯 。

(圖2)(原為鶴壁私人收藏)

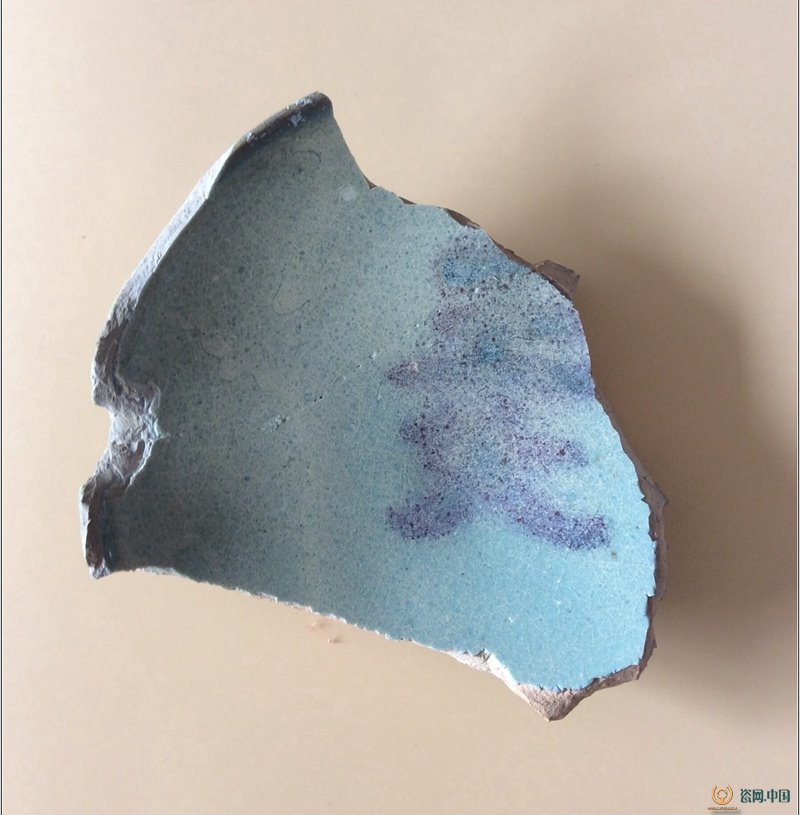

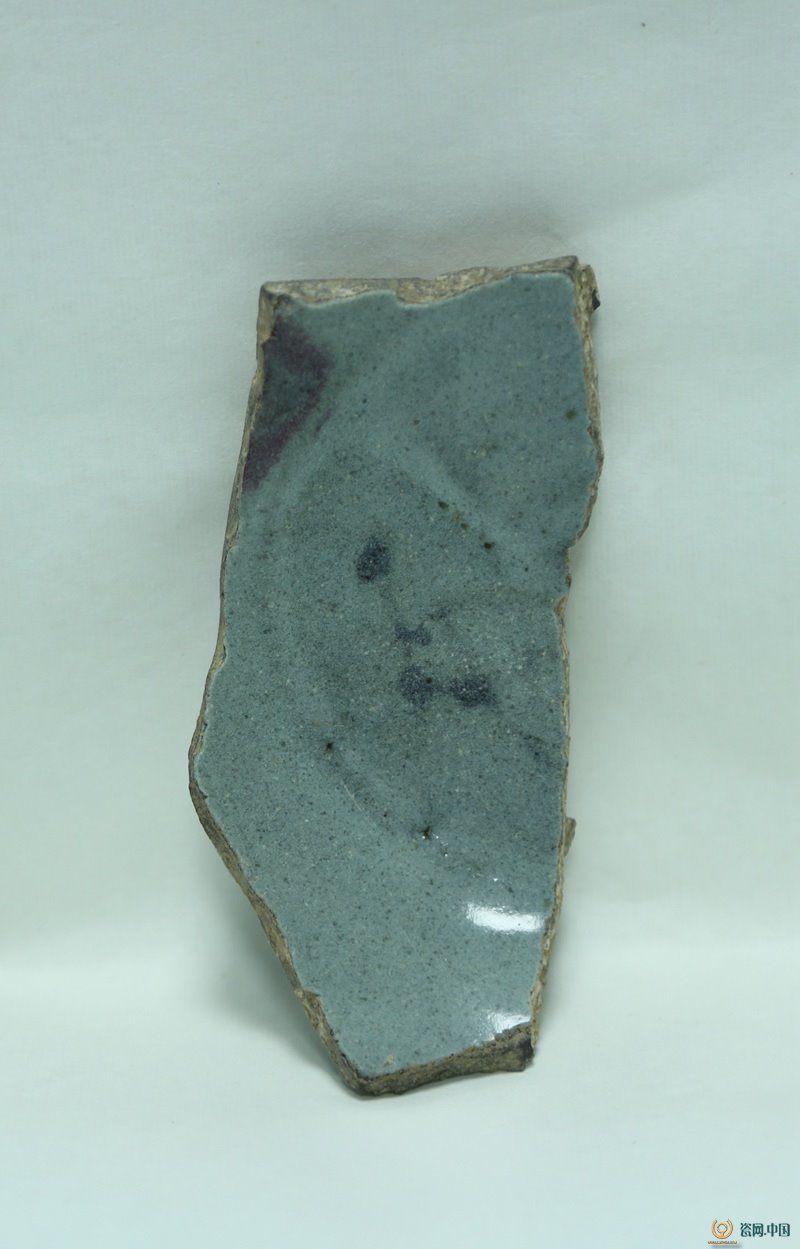

2、元代天青釉藍紫色斑紋“王文”字款銘盤。

此盤釉面深沉厚重,大部分殘缺,留存圈足,足徑6.5厘米,底足無釉,周圍露胎呈月牙狀,釉面開片有棕眼。盤心用紅彩書寫“王文”,由于窯中含有各種色元素,經還原氣氛作用下,而呈現出藍紫色斑紋。筆者仔細辨識認為有“王女、王火”之意,如上面加有兩點那就像“姜”、"美”之字,由于筆畫和釉色模糊,還有待進一步考證(圖2),此標本出自鶴壁市竇馬莊窯 。該銘文書寫盤心位比較適中,應歸為姓氏名記之列。在民間民俗文化中,村莊舉辦紅白喜事,一家之具難以酬謝眾鄉親,借用各家各戶所用碗筷,歸還之時,容易出現一些張冠李戴的問題,標記姓氏名記是解決歸還的最佳辦法。至今,在廣大的鄉村,還存留標記碗盤的風俗現象。

(圖3)(現為鶴壁私人收藏)

3、元代天青釉紫紅色斑紋“王”字款鉻碗。

此紅彩銘文字是在一個殘器荷葉筋碗心中剔出來的,由于覆燒碗中使用墊圈,在燒造過程中,上器釉色流動出現了窯沾現象,而被廢棄。碗中其字“王”,從字口釉色的斷層分析,如果上面紫藍釉橫道成立的話,其字應為“王”字,如不成立或者為“工、土”字而已(圖3)。其胎質為深灰色(俗稱香灰胎),足徑8厘米。按“王”字款來分析判斷,該字也應視為姓氏名記范疇,此類產品都是客戶專門定燒所制,其標本出自鶴壁市高家窯 。

(圖4)(現為河南私人收藏)

4、元代天青釉褐色斑紋“長生不老”字款銘盤。

此盤大部殘缺。口沿呈淡黃色釉,逐漸過渡至盤心為天青釉。盤外壁釉不至底,圈足露胎,呈灰白色,足圈內留有微微的旋突。盤中留存一個完整的楷書“不”字。但“長”字,雖缺失下半部分,還可清晰判斷出是一個“長”字。從“老”字留存來看,再比較上下句意,應為“長生不老”吉祥語句(圖4)。再從“長”字上部殘留藍斑、鐵銹斑和褐色斑紋來分析,其四字書寫時所蘸的紅彩的多少,在窯溫的作用下,產生的鐵結晶釉,使得其他字呈現出藍斑、鐵銹斑與褐色斑紋。吉祥語句在鈞瓷上書寫是首先發現,這是在借鑒金代鶴壁窯白地黑花裝飾文字紋的基礎上演化出來的。

(圖5)

彩釉款銘是鶴壁鈞窯瓷器中的重大發現,是非常彌足珍貴的,它不僅填補了我國鈞窯史上的空白,也改寫了鈞瓷上無彩釉文字紋的歷史,堪稱鈞釉瓷中的瑰寶。在元代鶴壁窯匠已掌握了如何使用紅彩與藍彩的獨門絕技,從其燒造出的筆致來看(圖5),最具創新意識的鶴壁窯匠們,已攀登上了鈞窯制瓷業的時代巔峰,把鈞釉瓷的技藝推向了極致,為中國陶瓷史添上了鶴壁窯那濃墨重彩的一筆。

(圖6) (現為鶴壁私人收藏)

二、模印款銘

在一件元代青綠釉香爐殘片之上,發現其爐豎耳有模具印制字樣,而殘留有一個類似“杳”字模樣,經辨識其字上端部殘缺,而少了一撇,其字應為“香”字款銘(圖6),這在鶴壁窯鈞瓷器物上是首次發現模印字款銘。從殘存的“香”字來分析,另一個豎耳之上應該對應有模印字體,筆者猜測應該為一個“爐”字款銘。這件元代青綠釉貼塑雙耳三足香爐如完整無損,雖釉色一般,其模印有“香爐”款銘兩字,可為鶴壁窯鈞瓷香爐的代表器物。這件雖“殘”猶榮的“香”字款銘香爐殘片,是一件研究鶴壁窯非常難得的標本。

(盤底圖7-1,盤正面圖7-2)(現為鶴壁私人收藏)

三、刻字款銘

從現有我國鈞窯瓷器史上,發現的傳世帶款銘不多,存有款銘的主要是器底刻有“一”至“十”的數目字款,還有刻宮殿名稱的已被視為清代后刻上的,現有禹州神苗家鈞窯展室陳列著一件,在磨街鄉尚溝村發現的鈞窯殘器底部刻有“鈞州西吳鎮周家至元七年”的款銘。在《中國古陶瓷圖典》一書中,分類第六章“款識”元代紀年款一文中,記載:“元鈞窯天藍釉紫紅斑盤上落有'大德八年'款”(此紀年款為后刻款),還有“內蒙古呼和浩特出土的鈞窯雙耳獸足爐上落有'己酉年九月十五小宋自造香爐一個'款”(此款銘為燒前刻款)。這是現有書籍明確記載鈞窯發現的款銘,其內容、字體、工藝反映一個時代的特征,為研究和鑒定一件器物,提供了珍貴的參考依據和實物佐證。鶴壁窯所發現金元時期的鐫刻款銘有:

1、元代 “鄭”字款銘盤。

從 “鄭”盤底部鐫刻的字口發現,其字是燒造前所刻之上(盤底圖7-1,盤正面圖7-2)。此盤大部殘缺,外壁施釉近足圈,圈足部分呈棕紫色胎,足徑10厘米,其殘片盤標本出自鶴壁市淇縣前嘴村窯 。其字應視為姓氏名記款識或者為窯主造記號,這是燒造前專門讓窯匠在盤底之上劃刻的標記

(圖8)(現為鶴壁私人收藏)

2、元代“裴大十”款銘碗。

“裴大十”是在碗足圏旁無釉處鐫刻的,從字筆劃分析是燒造后所刻劃其上的(圖8)。特別是“大”字一撇劃,鈍刀子刻劃成一溜頓頓點點,非常有情趣。此碗口徑19厘米,高8.5厘米,足徑6.5厘米。所刻其字應歸為姓氏名記與自制器物之列,這是客家買入后所為,自己或者讓他人用刻刀鐫刻碗底部分,以作為主人自己的物品的記號之用。或者作為明器,他人為墓主人刻的名記,應為一種喪葬風俗。

(圖9)

3、元代“張”字款銘墨斗。

墨斗是木匠必備之工具。鶴壁窯鈞瓷品種之中,有許多生活實用產品,除了碗碟盤盆之外,還燒造有筷子籠、湯壺、油漏子、蒜臼子、蠟燭臺等等器皿。其字刻在墨斗的底部,應為姓“張”的木匠標記。古時木工做活,有大工與小工之分。或者是以師傅帶徒弟式的幫伙,所用工具生怕弄錯和丟失,標記既是記號也有自我工具的屬性,其墨斗出自鶴壁市盤石頭窯 。

(圖10)

(背面圖11-1,正面圖11-2)

(背面圖12-1,正面圖12-2)

4、火照上的款銘。

筆者在收集考察鶴壁窯的過程中,發現了各種形制大小各異的火照,有碗形的,有片狀的,還有鈴鐺形等等屬于燒造窯具之列(圖9) 。這些試片背、底部留有窯匠刻劃的豎道“一”至“十”數目標記(圖10) ,有的刻寫“一”至“十”數目字體標記(背面圖11-1,正面圖11-2) ,還有在數目前加正字標記為“正一”至“正十”等等符號記數的(背面圖12-1,正面圖12-2)。這些火照都是窯工們測定窯溫,觀察釉色變化的試驗參數標記(不屬于商品),可以從中窺見出鶴壁窯工不斷探索燒造鈞釉瓷的技藝之道。

(圖13)

(圖14)

(圖15)

四、墨書款銘

墨書是在鈞釉瓷碗盤底部和足圈旁無釉處,使用毛筆蘸墨汁書寫其上的,是燒造后臨時動議所為。這類墨書款銘的瓷器,大部分由于出土后,收藏者洗滌時不謹慎,把墨跡沖洗的模糊不清,使得銘文難易辨識。所以存留清晰字體的款銘,也是非常難得的。

1、元代天青釉“西郭”字款銘盤。

“西郭”兩字是在盤或者碗的足圈內無釉處書寫的,字體有楷書(其盤的口徑16.6厘米,足徑9厘米,高4厘米,圖13),行書款銘(其碗的口徑19厘米,足徑6.8厘米,高9厘米,圖14),還有草書款銘(其盤口徑16.7厘米,足徑10.3厘米,高4.5厘米,圖15)該盤碗標本出自鶴壁市王馬莊窯 。在百家姓中,有“東郭、南郭、北郭”復姓氏,是否有“西郭”姓氏呢?查閱歷史文獻“西郭” 還真有其復姓的。它是以居住地為姓,古時內有城,外有郭,人們所居住的方位,成為姓氏的來源。文學中更有趣的故事有“東郭先生與狼”、“南郭先生吹竽”、“北郭先生不仕”,都發人深省。還沒有發現有關西郭的故事,此“西郭”也應歸于姓氏名記和自制器物款銘之列。

(圖16)(現為河南私人收藏)

2、元代月白釉“劉引章”字款銘盤。

書寫在圈足里的“劉引章”字款銘(圖16)。其“劉”字為簡體字,應為那個時代民間流行的俗體字,官方正規的劉字應為從金,從刀、丣聲,繁體劉字應為“劉”這樣的寫法。“劉引章”之字銘盤,其盤口徑19.7厘米,足徑9.5厘米,高5厘米,與“西郭”碗盤出自一個窯址。其人應為一名窯匠或者窯工,該盤屬于自己的物品,標記姓名符號,是為了防止工友拿錯,或者更好地為了讓自己容易辨識,此盤應歸列為姓氏名記和自制器物款銘之物品。

(圖17)(現為河南私人收藏)

3、金元時期天青釉“吳”字款銘盤。

此字有點模糊不清,筆者暫識為“吳”字款銘(圖17)。該盤施釉近足處,有明顯的金代晚期、元代早期的時代特征,口徑17.9厘米,足徑6.6厘米,盤銘出自鶴壁集窯九礦附近。其墨書是客戶購買盤后書寫之上的,也是作為主人自我標記符號特意為之的,是屬于姓氏名記與自制器物款的范疇。

(圖18)(現為河南私人收藏)

4、金元時期天青釉花押款銘碗。

此字筆者認定為花押款銘(圖18)。該碗釉色純正、典雅,外施釉近足圈處,圈足呈棕紫色,有元代早期的風格。花押是元代特有的一種符號,是蒙古族人用八思巴文或者根據自己對漢字文化的理解獨創的信用押記。其墨書花押符號,是客戶購買碗后書寫之上的,也是作為主人自我標記符號特意為之的,是屬于姓氏名記與自制器物款銘范疇的,該碗銘出自鶴壁集窯九礦附近。

綜上所述,筆者對近幾年來,鶴壁鈞窯瓷器上所發現的款銘,進行梳理與分析,也是對鈞瓷款識一次大膽的總結。鶴壁金元時期的鈞窯瓷器,種類繁多,器型多樣,其款銘也是獨具特色的,隨著考古的發掘整理與民間收藏的蓬勃興盛,將會不斷發現、補充款銘的內容和樣式,其中所蘊含著文化內涵、審美情趣以及民間風俗現象,還有待于進一步考證和認知。

作者:李建東

單位:河南省鶴壁市文聯

地址:河南省鶴壁市淇濱大道213號,市政府第三辦公樓二樓西,鶴壁市文聯

手機:13033890223

(《收藏》雜志社2017年第12期刊發,46-51頁)