墨侯穿上褐彩衣 月白池中好耕田

——— 金代鶴壁窯鈞釉硯臺賞析

李建東

目前發現的金元時期鶴壁窯鈞釉瓷器,大體可分為九大類型:一是飲食器;二是日常生活用具;三是枕臥器;四是閨閣用器、五是佛(道)前供器;六是陳設器;七是玩具器;八是文房器;九是實用工具類。這一時期鶴壁窯鈞瓷品種的多樣化,不僅滿足了廣大的消費者,還加速了燒造業的興盛。在鈞釉文房雅玩之器中,筆者過眼的有鶴壁窯琴爐、水盂、筆洗、硯滴,未曾遇見過硯臺,曾想既然有筆洗、硯滴其相配套之器具,也必定有硯之物矣。近日應邀前往鶴壁市著名收藏家宋春風道友工作室,有幸品鑒他珍藏的一方金代鶴壁窯鈞釉硯臺(圖1),終于佐證了筆者多年的猜想,興致所至,撰寫此文,以供大家品鑒。

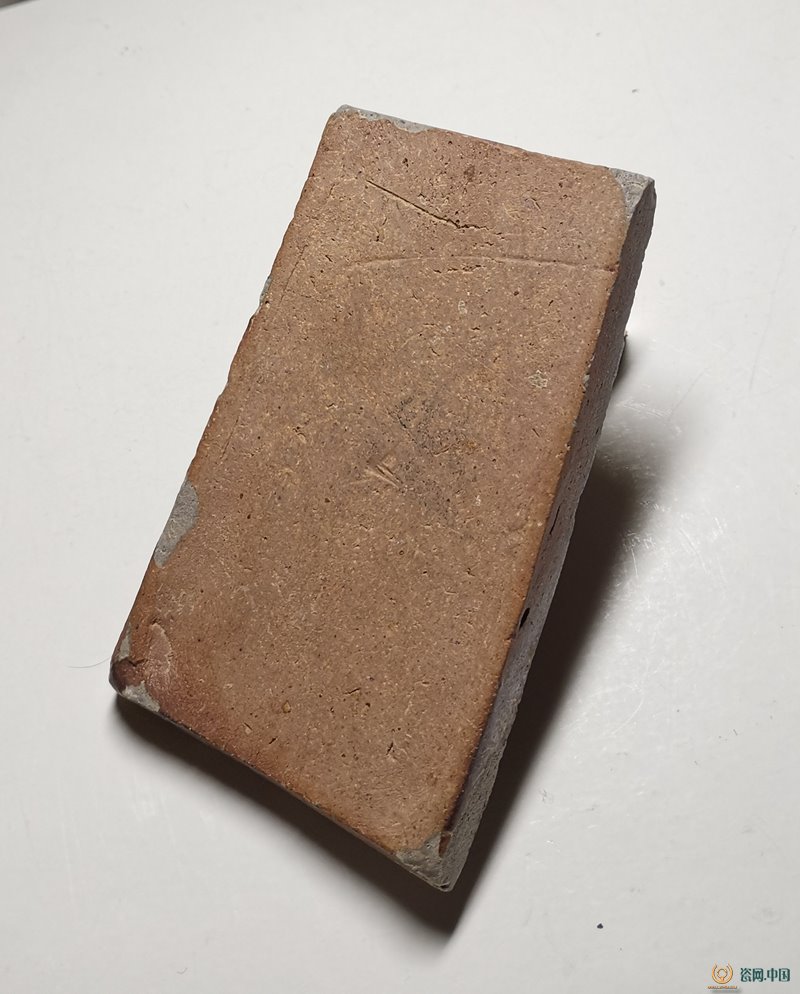

圖1 ,現為春風工作室收藏

一、金代鶴壁窯鈞釉硯臺的形制

硯臺是我國文房四寶之一,它的歷史悠久、文化底蘊豐厚。從遠古的研磨器伊始至漢唐時期,硯臺經歷了漫長的時代變遷、演變與文人的審美參與,硯的形制基本定型,到了唐代就有了四大名硯之譽。硯石也從最初的青石,逐漸衍生出陶硯(包括澄泥燒制、瓦磚改制)、金屬硯、水晶硯、玉硯、漆砂硯、瓷硯等多種質地的硯臺。從實用角度、發墨狀況看,以端、歙、洮、紅絲等細膩的硯石,及陶質的澄泥硯為佳。古有“武士愛劍,文人愛硯”之說,硯臺在文房四寶之中,其石質的特性優于筆墨紙,最具有:可玩可賞可藏可傳可贈之用,是歷代文人雅士夢寐以求的文房雅玩之器。在古時文人眼里如能尋得一方質地尚佳的硯石,如獲珍寶一般,視為一樁幸事,需擇日邀友品鑒一番。文人雅士持文字以易食,故以硯為田。得佳硯者,自必題銘,或邀人書之,或請高手鐫之,故以記之。東坡先生以“我生無田食破硯”而自嘲,以石田力耘,必有豐年,華耕無稅,是文人舞文弄墨、自在逍遙之雅事。

從考古發現魏晉、南北朝、隋代比較流行瓷質的硯臺,形制多樣,以圓形的辟雍居多,其釉色有青釉、白釉、黃釉褐彩等。至唐宋時期,也有燒造三彩、醬色釉等品質的瓷硯,隨著石硯在全國各地大規模的發現,加速了硯石的開采利用,相對燒造的瓷硯,其質地不如石硯細膩易發墨,加之文人士大夫的推崇,石硯基本取代了瓷硯。但在燒造的瓷質硯臺之中,鈞釉硯臺非常罕見。金代鶴壁窯鈞釉硯臺的發現(圖2),為研究這一時期的硯文化,提供了珍貴的實物。這方鈞釉硯臺其形制為長方形,它承襲了宋代制式,上寬下窄,硯側四邊向內斜收。其硯長14厘米,硯前額邊寬7.2厘米,硯底邊寬8.3厘米,呈現前窄后寬,硯厚1.6厘米,硯底緣邊與堂底面有脫釉現象。硯堂微微凸起,硯面整體施有一層薄薄的褐彩;硯緣邊寬0.7厘米,左前緣邊有殘;此硯非整體施鈞釉,只是在硯池花口凹形中施有月白釉(圖3),其釉留有燒造過程中的積釉與暈散之跡;硯底面呈微微的拱形,兩側邊上劃有隱約的細線,流露出抄手硯的遺韻,整個硯底面被一層火石紅覆蓋(圖4)。從硯的脫釉和磕碰處,觀察硯的胎質,呈現出深灰色(俗稱香灰胎),盡顯質地非常細密堅實,輕輕一彈清玲悅耳。宋代崇文抑武,金代尚武輕文,從審美角度觀兩朝之硯,宋硯簡約方正典雅,金硯簡潔樸貌素雅。縱觀近年來,各界收藏的硯展來看,宋硯多金硯少。金代鶴壁窯鈞釉硯臺,可謂金代瓷硯形制的特殊器。

(圖2 ,現為春風工作室收藏)

(圖3,硯池,現為春風工作室收藏)

(圖4,硯背面,現為春風工作室收藏)

二、金代鶴壁窯鈞釉硯臺褐彩之謎

金代鶴壁窯鈞釉硯臺的發現,其特別之處在于,不僅填補了鶴壁窯鈞釉文房硯器的空白,還與目前在國外博物館珍藏的鈞釉硯臺有著明顯區別(圖5),即整個硯臺除硯池施月白釉,其硯面均施褐彩,何故鶴壁窯瓷硯專施褐彩呢?筆者揣摩著釉色之謎到底蘊含著什么呢?從文人士子入手探個究竟呢。偶爾翻閱《幼學瓊林•科第》開宗明義講“士人入學曰游泮,又曰采芹;士人登科曰釋褐,又曰得雋。”[1]其句中“釋褐”引發筆者思量。“褐”字,粗布衣也。寒賤者之服也。又注:“褐”,墨黃色(即栗子皮色)。這其衣其色,筆者感悟出“褐”之本意:金人入住中原,規定公服五品以上服紫色。古時貧賤者,因社會地位低下,衣服也只能穿粗麻布衣而裹體,其服之色只許皂、白二色,不得服紫。皂即非純黑色,實為醬褐彩也。頓時筆者豁然洞開,鶴壁窯工深知讀書士子之心,寒窗十年苦讀書是為了什么呢?不就是期盼著有朝一日登科及第嘛。“士人登科曰釋褐”,寄托文人士子們應舉及第,脫去布衣而入仕,實現效力國家之心愿嘛。“褐”是本色,“學”為仕用,雁塔題名,莫負初心,一日及第,光宗耀祖,盡忠報國,造福一方,是士人肩上所應有的責任與擔當。 鶴壁窯匠是懂市井者,知所好者,所以這一時期窯火興盛,日出萬貫,暢達海內,譽滿天下。從這方瓷硯制作之藝,就可窺見其燒造之技,鶴壁窯無愧于宋金時期北方著名的民間大窯場。

圖5,元或明中國鈞窯瓷硯臺,長14.8厘米,寬12厘米。現為大英博物館收藏

一方小小的硯石,不僅承載著歷代文人唯硯作田,筆耕不輟,續寫華章的辛勞與夢想,還凝聚著民族精神,傳承著民族血脈,彰顯著民族美德,滋潤著炎黃子孫士子們的心田。更凝結著勞動人民的智慧,也見證了一個時代的審美價值。金代鶴壁窯鈞釉硯臺的發現,為文房雅玩之器增添了一方重器,品其器,鑒其寶,明其理,知其用,悟其道。感知硯臺背后蘊含著一個民族價值取向與先賢文心寄托,這種向上向善的精神,激勵吾輩明德修身,自強不息,薪火代代相傳。加強文物保護利用和文化遺產保護傳承,讓文物“活”起來, 不斷豐富民族文化的內涵,在活化歷史文化的場景之中,提升民族文化自信,增強民族的自豪感,具有重要的現實意義。

收藏是最好的保護,研究是更好的傳播。感謝春風道友拿出珍寶,亮開珍玩,讓大家一同品鑒,澄懷觀道,豈不快哉乎。

注釋:

[1](明)程登吉著、(清)鄒圣脈增補、胡遐之點校、喻岳衡主編《幼學瓊林》,岳麓書社,第一六八頁,2002.6。

(此文發表于《理財·收藏》雜志,2021年第09期,總第410期,第29-31頁)

作者:李建東(河南省中原古陶瓷研究所重點實驗室客座研究員)

單位:河南省鶴壁市文聯

地址:河南省鶴壁市淇濱大道213號市政府第三辦公樓二樓西

手機:13033890223