|

作者簡介: 李建東,字尚祚,號淇水索源、鶴翁,別署清和軒、七陋室。1962出生,祖籍河南安陽滑縣道口鎮。現為中國書法家協會會員,河南省文聯委員、河南省書法家協會理事、河南省書法家協會行書專業委員會委員,河南省書畫院特聘書畫家,中華書畫名家研究院副院長 、鶴壁市文聯主席、鶴壁市書協主席,鶴壁市收藏家協會常務副會長,河南省收藏家協會常務理事。 |

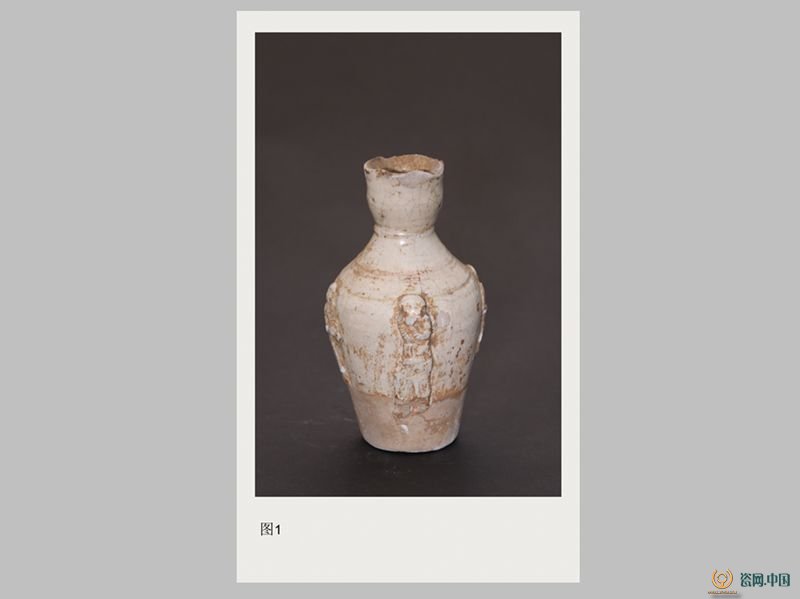

鶴壁首次發現一件白釉胡人樂舞花口瓶(圖1 ),其花口瓶釉色白中泛黃,開片布滿器身,土侵嚴重,花口沿邊略有殘,施釉不到底而至脛部。瓶腹上貼塑四個胡人,組合成了一支小樂舞隊,凸顯出此瓶的獨特魅力,無聲的貼塑人物演奏出華麗的絲路之舞樂章。它的發現為今天人們探究胡人古樂舞的歷史,提供了珍貴的器物資料,也見證了“絲綢之路”中西方文化交流、 互為發展的歷程。

一、對鶴壁窯白釉胡人樂舞紋花口瓶的考證

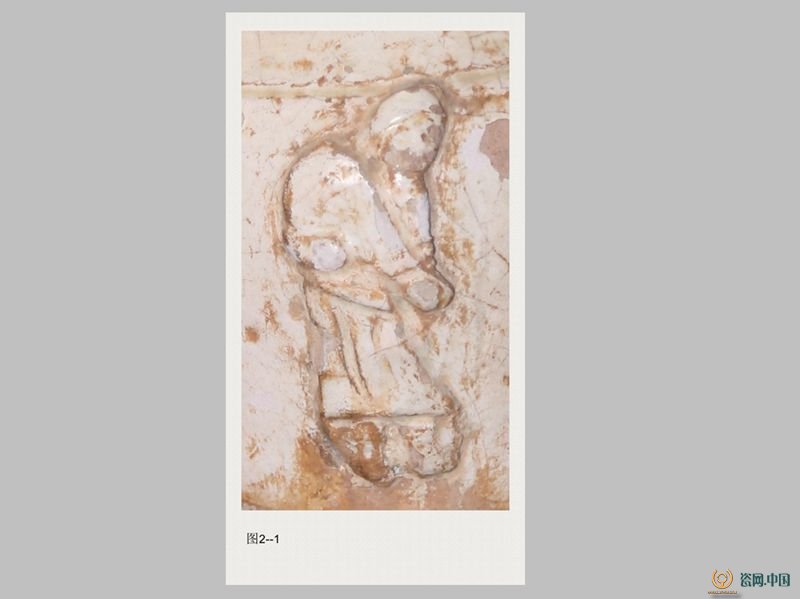

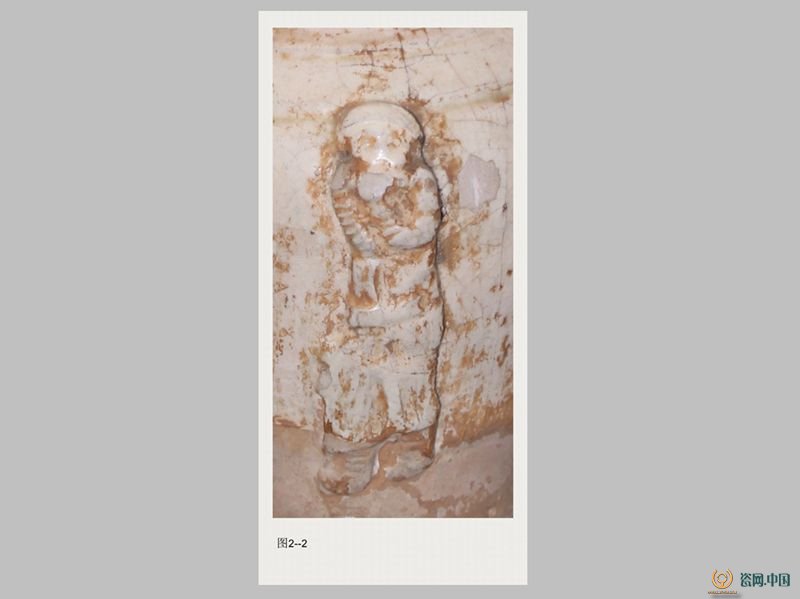

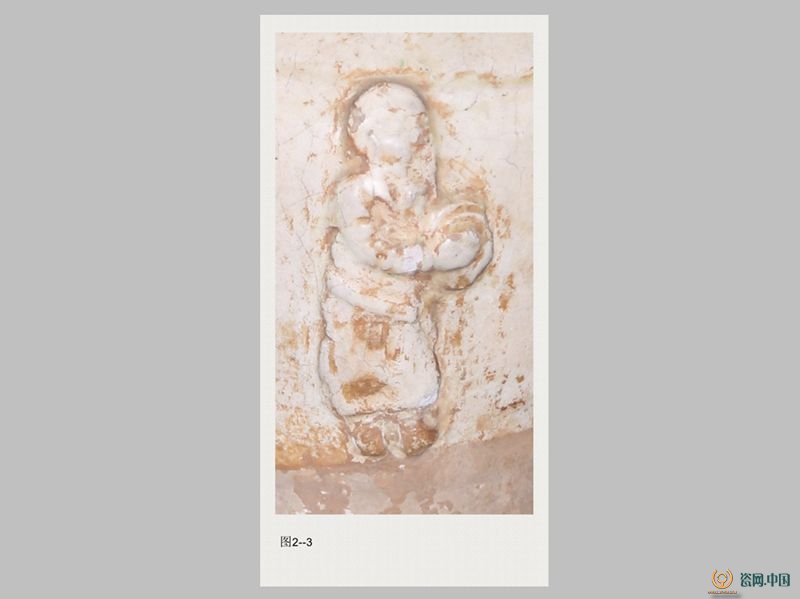

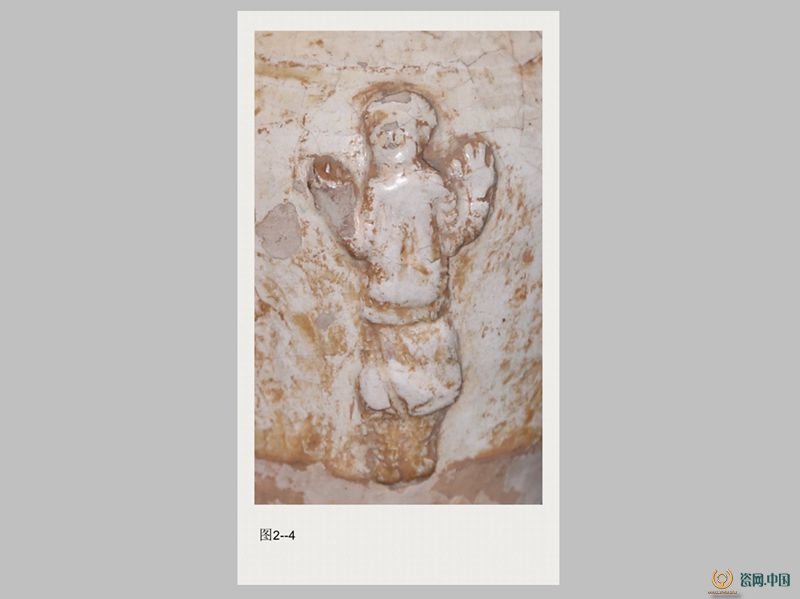

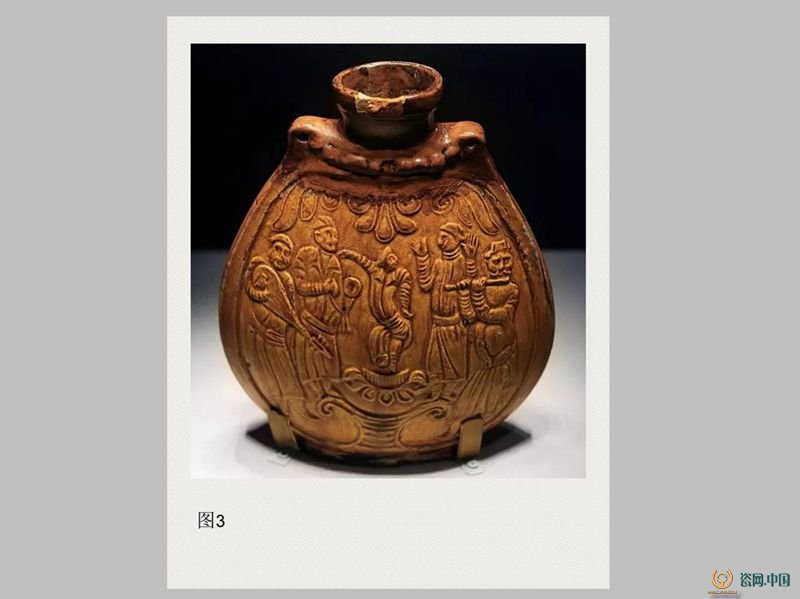

鶴壁窯從唐代伊始,以燒造白瓷為主。至五代承襲唐風,主要還是以燒造大量的生活瓷居多。此白釉胡人樂舞紋花口瓶,口徑5.7厘米,高21厘米,足徑7.3厘米。其胎質白中微微泛紅,花囗似蓮瓣狀,短頸溜肩,瓶頸及肩部有弦紋,瓶腹上貼塑一組四個胡人(圖2),其人物形象惟妙惟肖,三個胡人使用不同的樂器,組成一支演奏隊。一人彈琵琶,一人吹橫笛,一人執鈸,一人隨音樂翩翩起舞。從樂器的組合來看,通常是一個主奏樂器與一個節奏樂器形成組合。彈撥、 吹奏樂器與打擊樂器的結合,以合擊銅鈸以示節拍,吹奏樂器為主奏聲部時,彈撥樂器則擔任控制細小節拍的節奏聲部,優美的旋律和歡快的舞蹈,演奏出了美妙旋律的天籟樂舞。從這幾位胡人著裝來看,頭上纏長巾,有阿拉伯民族韻味,身著“合胯襖子",腰束蹀帶 ,腳上穿靿靴,具有其獨特的民族風格 。1971年河南安陽范粹墓出土,一件北齊黃釉樂舞圖瓷扁壺,壺正面上有五個胡人演奏跳舞的圖案(圖3)。此壺進一步證明了沈括在《夢溪筆談》中所講到:“中國衣冠,自北齊以來,乃全用胡服。窄袖緋綠,短衣,長靿靴,有蹀蹀帶,皆胡服也。”的歷史真實性。安陽與鶴壁毗鄰,其相州窯簡約大氣的風格,對于鶴壁窯影響是巨大的,鶴壁窯在學習、 借鑒、 取舍的過程之中,不斷的走向成熟。這件鶴壁窯白釉胡人樂舞紋花口瓶,就是最好的例證。

二、胡人、 胡服、胡樂之探源

胡人的歷史可以追溯至5000年前,在古文獻中,主要把燕山以北的廣大地區的游牧民族統稱為"胡人"。到了商代時期有“四夷之說”即:北狄、東夷、西戎、南蠻,戎、狄之屬,皆稱為“胡人”。漢代匈奴人自稱為“胡”,五胡十六國時期,以匈奴、羯、鮮卑、羌、氐為主,逐鹿中原,歷史上稱謂“五胡亂華”。至唐代突厥、鮮卑、回紇、契丹、女真等等,大量的胡人游牧民族都融入進大漢民族的社會各個階層,在唐詩中就有描述胡人奇異面目的詩句,如唐代詩人李賀的《龍夜吟》詩句之中,就描寫有“卷發胡兒眼睛綠,髙樓夜靜吹橫笛”,李端的《胡騰兒》詩句中寫道:“胡騰身是涼州兒,肌膚如玉鼻如錐。桐布輕衫前后卷,葡萄長帶一邊垂”。從面目來看,胡人屬于中亞人種,毛發較重,濃眉深目,髙鼻白膚,他與漢人是有明顯區別的。

胡服入漢始于趙武靈王,“胡服之制,冠則惠文,帶則貝帶,履則靴,褲則上褶下褲。自戰國趙武靈王,胡服騎射,褲褶傳人中國,歷代皆以為戎服”。胡服的引進改變了漢服的褒衣廣袖的制式,有利于騎射和勞作,到了唐代國力強盛、政治開明、經濟發達、疆域遼闊、交通便利,呈現出“九天閶闔開宮殿 ,萬國衣冠拜冕旒”的盛世景象。西域地區異族不同的文化,為中國傳統文化注入了新鮮血液,中西文化的兼容、民族的融合,唐代開放的文化和包容的心態,鑄就了大唐華麗的服飾藝術,為中華服式的兼收并蓄和博采眾長提供了非常豐富的、可供吸收的諸多元素。

胡人能歌善舞,所跳之舞其名謂“胡騰舞”。胡騰舞是一種男子單人舞,以騰、踏、跳、躍和急促多變的舞步為主。在音樂的伴奏下,或急蹴的跳騰,或飛速的旋轉,以屈腿騰踏、跳躍起舞功夫見長,表現了胡人豪放、質樸、堅強的性格特征。在唐代“胡騰舞”也盛極一時,對于“胡騰舞”的情態,唐詩中有劉言史《王中丞宅夜觀舞胡騰》詩:“石國胡兒人少見,蹲舞尊前急如鳥。”“跳身轉毅寶帶鳴,弄腳繽紛錦靴軟。”“亂騰新毯雪朱毛,傍拂輕花下紅燭。”還有李端的《胡騰兒 》詩:“揚眉動目踏花氈,紅汗交流珠帽偏。”“環行急蹴皆應節,反手叉腰如卻月。“ 以上兩首詩中,對“胡騰舞”表演者的裝束、舞姿和音樂作了非常生動的描寫。“胡騰舞”的起源地是中亞地區的石國,五代時,將燕云十六州割讓給契丹人的石敬瑭則是石國人的后裔。石國大致位于今天烏茲別克斯坦的首都塔什干附近,是粟特人建立的國家之一。魏晉以后,絲綢之路日益繁榮。大量粟特人沿絲綢之路來到中國,成為中國與西方進行交易的中間商,胡騰舞大概就是這時傳入的,晚近姚華 在《曲海一勺·明詩》講道:“北曲雖起金元,似出塞外,頗疑血統,或雜異姓。然而漢唐以來,胡樂侵入中原,何啻一二?”,他們不僅進行商貿交易,也為中原帶來了樂之新音,對中原音樂以及文化藝術的繁榮發展都起到了積極的推動作用。

三、白釉胡人樂舞紋花口瓶之美

五代沿襲唐代燒造之法,在造型上,已經沒有了大唐高貴典雅之氣度,而多了點高古淳樸之美。此白釉瓶施釉非常薄,脫釉處可見甁胎。該瓶短頸白釉花口,相似一朵半開的白蓮花,據僧睿《妙法蓮華經》后序所語 :“開敷華者,花開蓮現,是開權顯實,即喻佛開會三乘之方便,而顯一乘之實義。彼云芬陀利。即白蓮華也。" 在佛教《大正藏》經典說,蓮花有香、凈、柔軟、可愛四德,而以之比喻法界真如之常、樂、我、凈 。白蓮在《大智度論·釋初品中戶羅波羅蜜下》中載:“比如蓮花,出自污泥,色雖鮮好,出處不凈。”《從四十二章經》說:“我為沙門,處于濁世,當如蓮花,不為污染。”釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、觀世音菩薩都是坐在蓮花之上,表示佛是出自塵世而潔凈不染的境界,普度眾生脫離塵世,到達蓮花盛開的妙洛國凈土。

蓮花的開敷形態,又可分為未開,半開,八分開,大開,各個時期都不一樣。據善無畏三藏于《大日經疏》中云:“然世間蓮亦有無量差降,所謂大小開合色相深淺各各不同,如是心地花臺,亦有權實開合等異也……若是佛,謂當作八葉芬陀利白蓮花也,其花令開敷四布。若是菩薩,亦作此花坐,而令花半敷,勿令極開也。其花或白或黃或作寶蓮華皆得。”所以有詩句云”看取蓮花凈,方知不染心”。此白釉瓶頸與肩上有三道弦紋,顯現出它與眾不同之處,筆者初步判斷該瓶應為一尊圣器“凈瓶”。凈瓶在《敕修百丈清規氏要覽》中解釋道:“凈瓶,梵語軍遲,此云瓶,常貯水隨身,用以凈手。”又稱水瓶或澡瓶,為佛教器物“十八物”之一。凈瓶的種類,分為凈、觸兩種,《寄歸傳》上說:“軍遲有二:若瓷瓦者是凈用,若銅鐵者是觸用。”從使用功能來看,這是一件五代時期純潔高雅、清凈超然的凈用之瓶。樂舞人貼圖于瓶腹周身,賦予此瓶非凡的氣度和尊貴與圣潔,越看此瓶它越歷久彌新,是為胡人定制?還是中西合璧的用品呢?已留給人們許許多多美好的猜想......

胡人美妙的音樂和舞姿永遠銘刻在這個瓷瓶之上,見證了“絲綢之路”上東西方文化藝術的碰撞與融合,她無愧于那個時代留存的珍貴文物,為今日筑夢“一帶一路"發展戰略提供了最好的歷史注釋。

(此文發表于《大觀·收藏》雜志2017年5月 第3期 總第107期)

作者:李建東

單位:河南省鶴壁市文聯

地址:河南省鶴壁市淇濱大道213號市政府第三辦公樓二樓西

手機:13033890223