鶴壁窯行爐的燒造始于唐代,興盛于宋金時期。在行爐釉的裝飾上,從白釉、黃釉、醬釉至黑釉,再從素面到點彩、刻劃以及草葉紋的裝飾,直至書寫文句與俚語來裝飾爐面,這些裝飾技法從一個側面表達了人們不同的期盼與心聲,也反映出各個不同時代的社會價值取向。行爐是釋教儀式中,修行者手持行香禮佛的必備之具。它是通過焚香的裊裊青煙 ,上可奉釋迦,下可達蠲潔, 以示虔誠之心 。現就鶴壁窯行爐的年代、釉色和裝飾紋樣上,進行一次梳理,不妥之處,敬請方家斧正。

一、唐代行爐的特征

唐代人開放的胸襟和盛世的奢華,可以在生活的點滴細微方面得以印證。 唐代的器物造型奇特,博大而豐滿,豪華而精致,都不同程度上吸收了西域金銀器的裝飾風格,鶴壁窯雖未呈現出西域之遺韻,但特征可謂:器形飽滿,釉色圓潤,造型典雅,腹容碩大。例舉一二,辨其物,識其器。

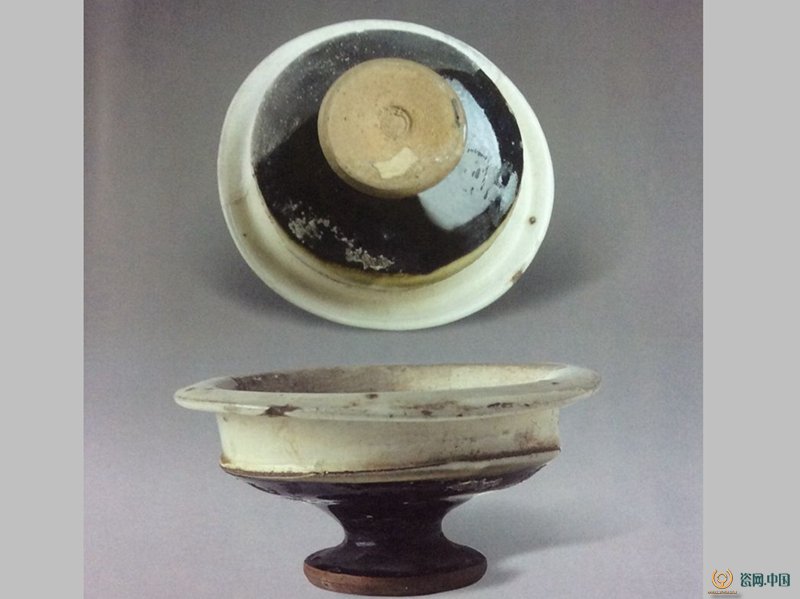

圖1白釉行爐

1、白釉行爐。

其器敞口窄沿斜腹,釉色白中泛黃,灰色胎質。外壁施釉至柄部,腹上起凸棱,下部斜收。矮柄腰部束收,圈足無釉呈圓餅狀。爐口徑11.6厘米,足徑4.7厘米,高5.5厘米(圖1)。(鶴壁市博物館所藏)

圖2

圖3

2、黑釉行爐。

其爐施黑白釉兩色,上爐盤內外施乳白釉,外腹下部施黑釉至柄圈。其爐敞口窄口沿,腹壁起棱,下部斜收。矮柄束腰,足呈餅狀,圈足底面斜切邊,足中央留有微微的凹圈,胎質為褐色。其器口徑11.7厘米,足徑4.9厘米,高5.4厘米(圖2)。(鶴壁市博物館所藏)

敞口圓唇,唇沿呈褐釉色,直口內壁掛有部分黑釉,腹平坦無釉。外壁施黑釉近底足處,爐身有弦紋,圖3外腹部下邊沿塑花邊一周,折收。矮柄腰部束收,底足上施半釉,呈喇叭足,足沿微微上翹。口徑16.6厘米,足徑10.1厘米,高10.4厘米(圖3)。(鶴壁市私人收藏)

二、五代行爐的特征

五代承襲唐代遺風,在行爐的口沿與爐體下部束收處,有了與前代微妙的變化和差異,從敞口到平沿,從爐體斜收到折收,都呈現出五代這一時期獨特的風格。

圖4

1、白釉行爐。

白釉折沿行爐(圖4)。其器平沿微下垂,斜腹底部下圓收,施半釉,留有化妝土和罩透明釉的痕跡。爐體施乳白釉 ,胎呈深灰色。外腹下起凸棱 , 下部折收, 矮柄起臺束收,柄足底無釉,底足呈喇叭狀,足底內削斜邊,足心呈內弦凹狀。口徑7.5厘米,邊徑10厘米,足徑5.1厘米,高5. 7厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖5

圖6

白釉蓮瓣紋行爐(圖5)。其爐圓唇敞口斜腹,內腹施半釉,底心微平,可見施化妝土的痕跡。爐體施白釉,光澤瑩潤。爐外壁一周采用模印貼塑工藝,上貼三佛三蓮瓣紋,下堆塑蓮瓣紋一匝,托爐體上部。其口大部殘缺,從截面處,可觀其蓮瓣紋的工藝制作手法,窯匠釆用堆塑技藝,為使蓮瓣呈現出立體效果,以小泥餅圍底柱貼塑一周(圖6),再把模印的蓮瓣花朵堆塑起來,使得蓮瓣有上托之勢,呈現給人們以花開見佛的美妙感覺。胎質為灰色與土紅色交織,束腰處下殘,口徑大約10.7厘米左右。(鶴壁市私人收藏)

圖7

2、黃釉行爐。

爐通體釉呈土黃色,圓唇平沿直口,內腹直壁下圓收。底足無釉,灰白胎。外腹直折收,矮柄部起三環狀弦紋束收,底部呈喇叭足。足底斜切邊,內收微凹,留有修足環圈痕。口徑7.4厘米,邊徑10.7厘米,足徑6厘米,高5.9厘米(圖7)。(鶴壁市私人收藏)

三、宋金時期的特征

宋金時期,是鶴壁窯的黃金燒造期,也是世俗文化的濫觴期,其制瓷技藝在承傳唐代(包括五代)的基礎上,不斷推陳出新, 其世俗之風的盛行,得到了人們的追捧和喜愛。特別是金代白地黑彩裝飾技法,得以大發展。從點黑彩、綠彩,繪草葉紋、蓮花瓣紋、牡丹紋等,直至文字的裝飾。從視覺愉悅上升至文字的教化,行爐上的文化傳遞是佛教世俗教化的影響和反映,修行者在持香戒德的過程之中,以自身的修為與德名,將如香熏之馨氣,傳之遠方,而傳之久遠,讓一切眾生在釋者教化下,行慈航,積大德,登彼岸。

圖8

1、白釉行爐。

白釉三足獸面行爐(圖8)。凸形口,板沿。通體施乳白釉,爐體貼三足獸面足,足底腿無釉。此行爐有三足,這在眾多行爐造型中是十分罕見的。該爐口徑4.7厘米,邊徑10.6厘米,高5.6厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖9

白釉傘形行爐(圖9)。爐口呈微微凸起,傘蓋狀(或謂蘑菇形)面沿,爐體施乳白釉至柄下,外體直柱狀,下部折收,直柄落于足餅之上,底足凹狀。其口徑3.2厘米,邊徑8厘米,足徑4.2厘米,高7.5厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖10

2、白地點彩行爐。

白地點黑彩行爐(圖10)。爐身施乳白釉,板沿上有不規則的點黒彩,脫釉嚴重。凸形直口,腹內直壁斜收,內無釉留有弦狀?。外壁爐身直下折收,下無柄足(殘缺)。口徑6厘米,邊徑13厘米,足徑4厘米,高5厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖11

白地點綠彩行爐(圖11)。此爐板沿,凸口圓唇,施乳白釉。爐面和爐體下已殘缺,板沿上點四撇綠彩,如柳葉狀,有柳葉條條春意濃的美好寓意。爐口里無釉,留有化妝土的痕跡,灰黃胎。其器口徑4.5厘米,邊徑11厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖12

3、白地黑花行爐。

白地褐彩草葉紋行爐(圖12)。凸口板沿,灰白胎,深腹內留有插接短柱,上繪三組五筆草葉紋(這類行爐上還有七筆、 有九筆的草葉紋飾) 。施乳白釉至束腰處,腹壁豎直呈柱形,下接束腰臺喇叭口足,無釉。口徑5.1厘米,邊徑12厘米,足徑7.6厘米,高7.3厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖13

白地黑花草葉紋行爐(圖13)。此爐施乳白釉,胎質灰白,板沿上繪三組草葉紋,葉脈點畫寥寥數筆,十分逼真形象,猶如葉子迎風飄動之感。口徑腹內留有插接短柱,下部已殘缺。口徑4.2厘米,邊徑11.7厘米。(鶴壁窯博物館所藏)

圖14

白地黑彩折枝草葉紋行爐(圖14)。凸形口,板沿上繪寬窄環線圈紋,爐口處雙環線圈紋,爐面與腹壁用黑彩繪三株折枝草葉紋。施乳白釉至足部,胎為灰褐質,深腹,下接束腰臺喇叭形足。口徑5.4厘米,邊徑15.5厘米,足徑8.5厘米,高12.8厘米。(鶴壁市博物館所藏)

圖15

白地黑彩鳳鳥紋行爐(圖15)。凸形口,板沿上繪三只飛翔(從殘缺面分析應為四只)的鳳鳥,筆法及其簡練、夸張,鳳尾羽翼舞動富有靈動飄逸之美,可見窯匠點睛之筆,無比傳神。這在白地黑花行爐中,從尺寸及畫工上,都是不多見的,堪稱鶴壁窯白地黑花行爐的代表性器物。其行爐下部殘缺,口徑7厘米,邊徑19.5厘米。(鶴壁窯博物館所藏)

圖16

4、白地黑彩文句行爐。

白地黑彩“十方諸弗(佛)”文句紋行爐(圖16)。凸形口,板沿深腹,腹內無釉,留有下插接柱。爐面施乳白釉,上使用黑彩寫“十方諸弗(佛)”四字行書文句。爐體下部殘,口徑5厘米,邊徑12厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖17

白地褐黑彩“香花清水”文句紋行爐(圖17)。凸口板沿,灰黃胎,淺腹無釉,內留有插接柱體。施白釉至束腰處。板沿上書“香花清水”四字行書文句。下接束腰臺大敞口喇叭形足,足邊卷凸。口徑5.1厘米,邊徑13,足徑7.4厘米 ,高12.8厘米 。(鶴壁市私人收藏)

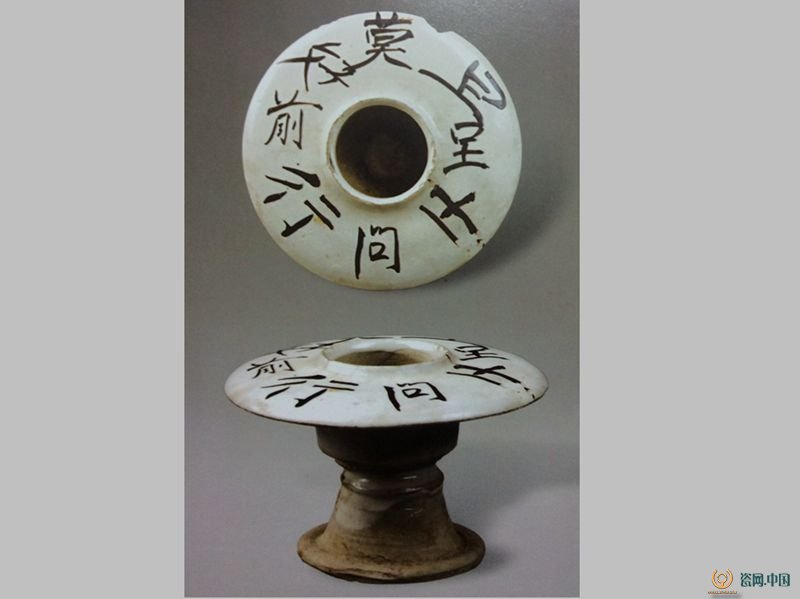

圖18

白地黑彩“好士且行,莫問前呈(程)”文句紋行爐(圖18)。板沿凸形口,沿微下斜,淺腹內留插接柱體,施乳白釉至腰臺下。沿面黑彩書“好士且行,莫問前呈(程)”八字行書文句,土黃胎質,下接束腰喇叭形足。口徑4.1厘米,邊徑12厘米,足徑7厘米,高7厘米。(鶴壁市博物館所藏)

圖19

白地黑彩“田蠶萬倍”文句紋行爐(圖19)。板沿凸口,腹內無釉,留有插接柱。施白釉至束腰處,板面上黑彩書“田蠶萬倍”四字行書文句。灰白胎,束腰臺,喇叭足。口徑4.1厘米,邊徑11.5厘米,足徑6.6厘米,高6厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖20

白地褐黑彩“長短經仲”文句紋行爐(圖20)。凸口沿有磕碰,爐面施白釉。板沿上用褐黑彩書“長短經仲”四字行書文句,爐體下部殘缺。口徑5.4厘米,邊徑12.5厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖21

5、白地剔刻花行爐。

白地剔刻蓮瓣紋行爐(圖21)。凸口唇,寬板沿微下垂。面施乳白釉,上剔刻蓮瓣紋。灰白胎質,爐面有殘缺,束腰臺,喇叭足。口徑8厘米,邊徑約16厘米,足徑7厘米,高11厘米,出自鶴壁寺灣窯。(鶴壁市私人收藏)

圖22

6、三彩行爐。

三彩三足獸面行爐(圖22)。圓唇微凸,板沿 ,凸形口徑。爐面與爐身施綠釉,爐體貼三足獸面足,施黃釉,爐底部與足腿底部無釉。該爐口徑8.4厘米,邊徑14.6厘米,高8.6厘米。(鶴壁市私人收藏)

圖23

7、醬釉行爐。

醬釉行爐(圖23)。板沿,微凸形口,邊沿微下斜,爐面有殘施醬釉,體身施茶葉末釉,口徑腹內留有插接短柱,束腰臺下已殘缺。口徑4.5厘米,邊徑11.5厘米。(鶴壁市私人收藏)

四、文字紋行爐的特色與社會、審美以及人們的文化心態

金代鶴壁窯在這個時期所燒造的行爐特征是:其口沿與唐以及五代的行爐相比較,所呈現的口沿演化成為板沿。爐面寬闊的邊沿適用于窯匠題寫文字,這些文句與俚語很好地表達持有者的心聲,又能讓更多的人們了解彼此之間的心愿,傳遞著教化作用,影響著社會時風,成為當時社會與人們所要表達的價值觀和審美情趣的外化表現。從文句上可歸納出四種文化現象,如下所示:

1、釋家思想的文化表現。

行爐的前世今生是“豆”形的燈盞,是古時家家必備的照明器皿。做為釋家修行者的持用之具,其功能就發生了本質的變化。從照明上升為禮佛行香戒德的工具,既表達修行者對釋迦的虔誠之心,又表達修行者通過自身的修為,把釋迦慈悲思想如馨香之氣,飄之久遠。如行爐上的“十方諸佛”、'香花供養”、“香花清水”等。以香花虔誠的敬禮,讓釋迦護佑眾生,表達“大慈,與一切眾生樂;大悲,拔一切眾生苦”的思想,使眾生聞其香、悟其道而脫離苦海,達到人生的圓滿。

2、儒家思想的文化表現。

自古以來,文人士大夫以“俢身、齊家、治國、平天下”為至高理念 ,追求儒家入世的信條。以“鐵肩擔道義,妙手著文章”擔當起社會與歷史賦予的責任和使命,實現著忠君報國而名垂青史的崇高理想。在行爐上所呈現的“國王父母”、“與人為善”、“好士且行、莫問前呈(程)”、“國泰民安”、“天下太平”、“家眷平安”、 “長短經(輕)仲(重)”等等。皆是儒生所要達到的理想社會,也是孔子一生追求“克己復禮”的外化。

3、道家思想的文化表現。

道家思想以“無為而治”,追求“道法自然”的境界。黑白兩色行爐有老子“知其白,守其黑”其思想的體現。其板沿上所書 “清凈道德”、“天地日月”、“春夏秋冬”、“風調雨順”等文句,所表達出上可仰觀天文,下可俯視察地理,順應自然之規律,以達到“天地與我并生,而萬物與我為一”的境界。天有天之道,謂陰陽。地有地之道,謂柔剛。人有人道,謂道德。天地人而達合一,順天地之理,行大道之規,則萬物繁盛,而社會昌盛。

4、世俗思想的文化表現。

人們生活在現實社會之中,追逐名利是人的本性。行爐上書寫的“田蠶萬倍“、“招財進寶”、“招財利市”、“宜蠶大吉”、“長命富貴”、“五谷豐登”、“出入通達”、“稱心如意”等等。都是當時社會世俗功利色彩的反映,也是人們祈盼美好生活的真實寫照。

鶴壁窯行爐從唐代至金代近四百年的燒造史,都深深打上了社會發展變化與時風變遷的歷史烙印。從唐代鶴壁窯的行爐與宋金行爐的口徑上比較,可以折射出社會風尚存留的痕跡。唐代鶴壁窯行爐的口徑一般在9至12厘米之間,而宋金時期的行爐口徑一般也就在4至6厘米之間。唐代行爐窄口沿到宋金的板沿,都給人們呈現出不同時代,不同風格的顯著特征。從行爐上點彩、劃刻到繪葉草紋、文字紋,以及形制上微小的改變,工藝流程的改進,都可以觀察和了解一個社會生產力的發展過程,揭示一個時代人們的價值取向,為研究當時社會審美情趣和人們的文化心態,提供了實物標本和佐證依據。

作者:李建東

單位:河南省鶴壁市文聯

地址:河南省鶴壁市淇濱大道213號市政府第三辦公樓二樓西

手機:13033890223

(此文發表于《收藏界》雜志2017年第9期,總第189期,19頁至39頁)