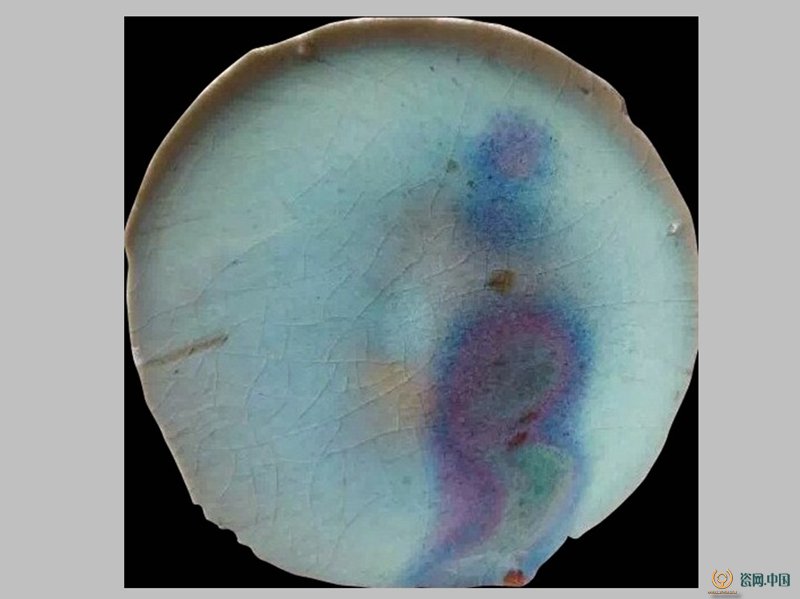

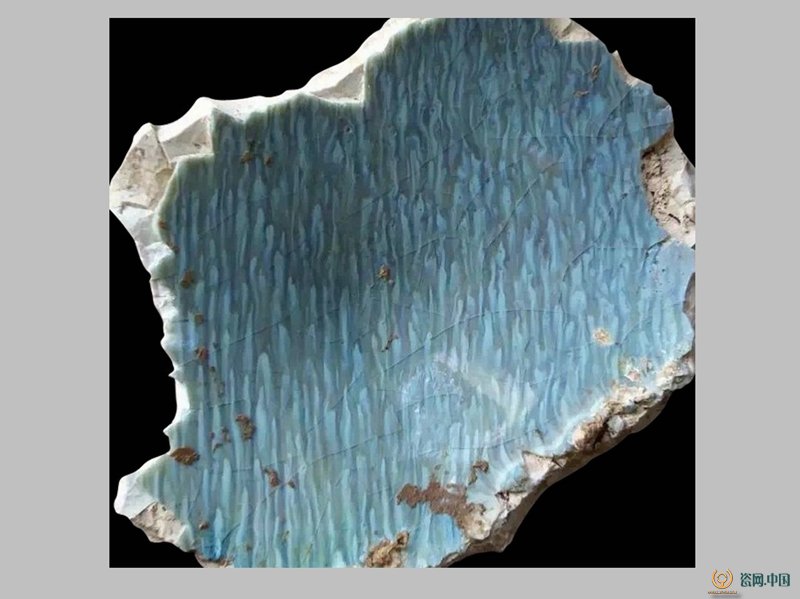

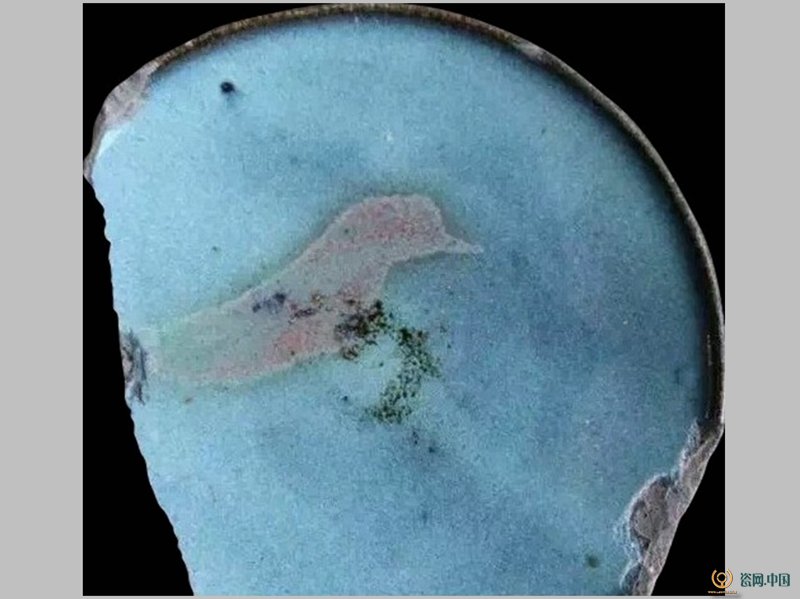

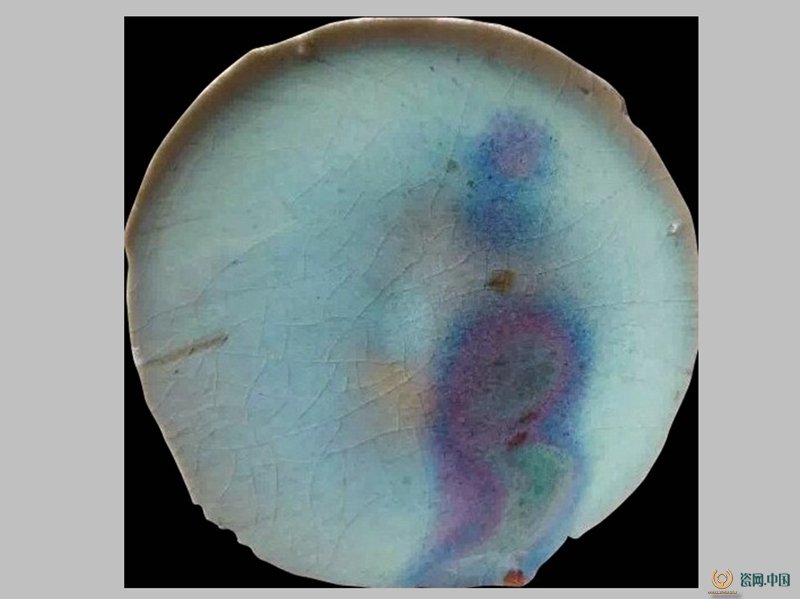

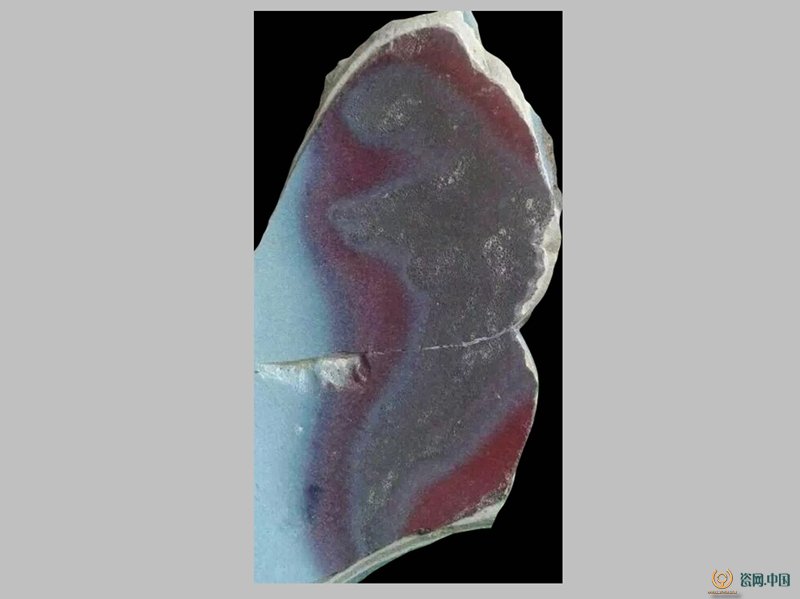

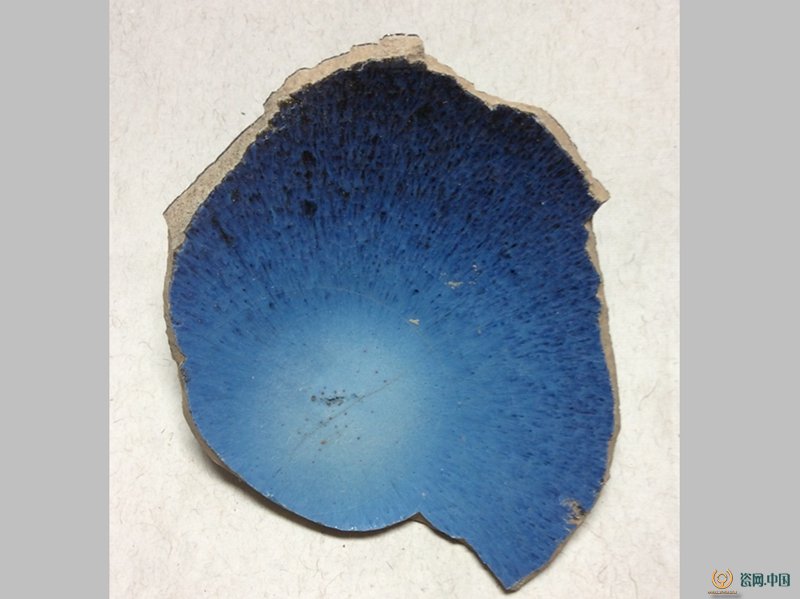

鶴壁窯鈞瓷釉色極其豐富,有天藍釉、青藍釉、冰藍釉、青綠釉、黃綠釉、藍綠釉、褐綠釉、豆綠釉、天青釉、豆青釉、褐青釉、蟹青釉、藍褐釉、乳黃釉、米黃釉、褐黃釉、月白釉、 灰白釉、 灰青釉、灰綠釉、灰赭釉、灰藍釉、 醬紫釉、 醬藍釉、 醬褐釉等等。其窯變斑色有紫色斑、紫紅斑、紫綠斑、紫藍斑、紅色斑、粉紅斑、紅褐斑、淡綠斑、褐綠斑、褐藍斑、藍綠斑、乳白斑、兔絲斑、魚子斑、鷓鴣斑、五彩斑等等,窯變出神奇的圖紋,有的宛如蚯蚓走泥;有的似如蟬之翼翅;有的猶如煙火垂柳(圖26),畫眉鳴囀(圖27),冰雪山水(圖28);有的好似水月觀音(圖29),貴妃出浴(圖30);有的恰似宇宙黑洞(圖31),月夜星空(圖32);有的酷似寶石紅(圖33),寶石藍晶瑩剔透(圖34)等等,如古人云:“綠如春水初生日,紅似朝霞欲上時。煙光凌空星滿天,夕陽紫翠忽成嵐”來形容鈞窯變釉色之絢麗美妙,“千鈞萬變,意境無窮”,其窯變可謂美輪美奐,神秘莫測。還有一種先扎眼再連線的劃花鈞釉瓷(圖35),也未曾在其他窯口發現。鶴壁窯鈞釉瓷因窯溫差異,其胎質的呈現的色彩各有千秋,有灰白、淺灰、鐵灰、褐灰、褐紫色、褐黃、黃白、黃紅、粉紅、棕紅等深淺不一的色差,以深灰(俗稱香灰胎)胎居多。筆者還發現各種形制大小各異的火照(圖36),這些試片背、底部留有窯匠刻劃的豎道“一至十”標記數的(圖37),還刻有“一至十”數目字記號的(圖38),及數字前加正字的“正一”、“正十”(圖39)等等符號記數的,可從中窺見出鶴壁窯工不斷探索燒造鈞釉瓷的技藝之道。

綜上所述,鶴壁窯燒造鈞釉瓷從金代至元代(除去戰亂外)約一百六十年左右的歷史,古代先民在制瓷業的實踐過程之中,不斷地學習、借鑒、改進和創新,可謂集諸家之長于一身,并形成了鶴壁窯自家獨特的藝術風格,特別是元代鶴壁窯匠們在使用銅紅釉的基礎上,創燒出鈞釉“張” 字文盤,是集科學技術、工藝燒造、裝飾技法為一體的藝術杰作。從另一酷似“斤”字文盤,其燒造出的筆致來看(見圖5),最具創新意識的鶴壁窯匠們,已掌握了如何使用銅紅釉的獨門絕技, 攀登上了鈞窯制瓷業的時代巔峰,把鈞釉瓷的技藝推向了極致,為中國陶瓷史添上了鶴壁窯那濃墨重彩的一筆。 鶴壁窯因考古發現的比較晚,還是一座鮮為人知的古瓷窯寶庫,其中蘊含著鶴壁瓷厚重的歷史文化和創新精神,應在復興中華民族傳統文化的大任中,深入地挖掘和整理,萃取精華,并大力弘揚之,讓這座千年窯火重現昔日的輝煌,使其代代薪火相傳。

注釋:

[1]《湯陰縣鶴壁古瓷窯遺址》,楊寶順文,見《文物參考資料》1956年7期36頁。

[2]《中國的瓷器》江西省輕工業廳景德鎮陶瓷研究所編著,中國財政經濟出版社,1963 年,第146頁。

[3]《鶴壁市志》中州古籍出版社,1998.9,第四十四篇附錄·重要考古文獻《河南省鶴壁集瓷窯遺址發掘簡報》,第1724頁,第1735頁。

[4]《河南古瓷窯址》資料匯編,河南省文物研究所編,1985。

[5]《中國陶瓷史》中國硅酸鹽學會編,文物出版社,1982.9,第332頁。

[6]《關于官窯類鈞瓷器的制作年代》,出川哲朗,鹿島美術研究,2004,21(1):86-91。

[7]《中國陶瓷史》中國硅酸鹽學會編,文物出版社,1982.9,第262頁。

[8]《2005中國禹州鈞窯學術研討會論文集》河南省文物考古研究所、禹州鈞官窯址博物館編,大象出版社,第199頁。

[9]《中國古陶瓷圖典》 ,馮先銘主編 ,文物出版社,1998.1(2010.10重印),第325頁。

主要參考文獻:

1、《中國古陶瓷圖典》,馮先銘主編 ,文物出版社,1998.1(2010.10重印)。

2、《中國陶瓷》,馮先銘主編 ,上海古籍出版社,2003修訂本。

3、《中國陶瓷史》,中國硅酸鹽字會編 ,文物出版社,1982.9(2006.12 重印)。

4、《鶴壁窯》,鶴壁市文物工作隊編 ,中州古籍出版社,2009年版。

5、《河南古瓷窯址資料匯編》,河南省文物研究所編 ,1985年。

6、《中國磁州窯》(上、下卷),葉喆民主編 ,河北美術出版社,2009.12。

7、《鶴壁市志》,鶴壁市地方志編纂委員會編 ,中州古籍出版社,1998.9。

8、《淇水詩源—鶴壁》,李建東主編 ,河南科學技術出版社,2010.3(2011.3重印)。

9、《2005中國禹州鈞窯學術研討會論文集》河南省文物考古研究所、禹州鈞官窯址博物館編,大象出版社。

(此文榮獲“第十六屆全國民間收藏文化(河南)高層論壇”三等獎)

作者:李建東

單位:河南省鶴壁市文聯

地址:河南省鶴壁市淇濱大道213號市政府第三辦公樓二樓西

手機:13033890223