龍泉青瓷是受甌窯影響的淡青釉瓷器,初期的生產向實用方面發展,以生產普及的日用品為主,質樸耐用,和廣大人民生活密切結合,以適應當時社會的需要,如碗、盤、缽、罐、瓶和執壺等。隨著我國政治中心南移,江南經濟進一步繁榮,帶來南宋龍泉窯的蓬勃發展,青瓷的品種也相應增加不少,器物有瓶、爐、碟、盒、渣斗和塑像等,而且同一種器物也富于變化,式樣新穎。如碗有直口碗、蓮花形碗、撇口小底碗、夾層暖碗;爐有鼎式爐、蔥管足爐、八卦爐、四乳四足爐、奩式爐;瓶有膽瓶、鵝頸瓶、龍瓶、蓋瓶和梅瓶等。元代,大件瓷器燒制成功,生活器皿和祭祀用品中都有一些新式樣, 如“洗”,是大量生產的一種器物,它的基本造型是敞口,寬唇,與南宋常見的窄唇洗呈現明顯的不同風格,在腹部的內外壁或只在外壁刻劃蓮瓣的為“蓮瓣洗”,單在唇面刻花的叫“刻花洗”,內底部貼雙魚的叫“雙魚洗”。自此以后,龍泉青瓷雖在器物造型某些方面有所進步,有一定發展,但難改頹勢,總體質量下降,瓷器的胎骨逐漸轉厚,胎面比較粗糙,整體造型不如前代優美。明代中后期龍泉窯迅速衰落,器形粗笨,色影單調..... 龍泉青瓷已嚴重衰退,“自后器出于琉田者已簡陋利微,而課稅不減,民甚病焉”。清朝民國的龍泉青瓷繼續在困頓中艱難跋涉,至新中國成立初期,已奄奄一息。

1.五代至北宋時期

五代以前的龍泉青瓷不夠成熟,大多胎質疏松,釉色單調, 質量低劣,五代至北宋年間,質量有了飛躍發展,承擔了官廷“秘色瓷”的生產。其造型也大為豐富,從用途上分類,大致有生活器皿、祭祀用品、文具、雕塑等。

生活用品有碗(斗笠碗、花口碗等)、盞、盞托、唾盂、盤、碟、壺(鼓腹執壺、盤口壺等),祭禮陳設用品有香爐(雙耳刻花鰲足鼎妒、三足爐、四足印花爐等)、明器五管瓶、多管瓶和陳設用瓶類(包括長頸瓶、四方瓶、梅瓶等)。

五代北宋年間的五管瓶(包括多管),是龍泉窯的多見器皿,其形狀、釉色、大小不同,管的形狀也不同,各呈面貌。容量最大部分的下部瓶體有鼓腹的,有圓筒形的,上面飾有蓮瓣紋飾,有光面的,有劃花荷葉紋的,有劃花纏枝紋的;瓶蓋部分有光潔的,有重雕復鏤的,各盡其態。最為典型的是出土的、高42厘米的禽戲五管瓶,是中國郵政發行的四張龍泉青瓷郵票中的一件。這件五管瓶,胎體輕薄,燒結堅致,外施淡青薄釉,微閃灰,釉面明澈溫潤。它的瓶蓋分為三層,別出心裁,雖繁復但層次分明:上層捏塑為出水荷葉狀,飽滿挺秀,顯示荷之出污泥而不染的清高品質,荷葉中央為花蕾形摘手;中層為覆蓮,半浮雕狀蓮瓣紋,蓮角外翹,蓮瓣有葉脈紋,蒂部成池塘形,塑四只小鴨,呈現了一幅氣韻生動的蓮池鴨戲圖;瓶的肩部均勻地分貼著向上直立的五枚管,形如壺嘴,多不通,每枚呈七棱荷莖狀,管端為四齒。瓶下層收作圓筒狀,飾弦紋二周,是為蓋口;腹部飾六層錯間排列的覆垂蓮瓣紋,以深而寬的斜向刀法刻出,渾圓肥厚,每瓣起筋,增添立體感。從整體上看,覆蓋六層蓮瓣紋的瓶體下部體量,與上部重雕復鏤的裝飾,形成對比強烈且又和諧莊重的風格。五代北宋的經典作品,值得一提的,有出土于劍湖鄉(今龍泉市蘭巨鄉)的“張氏五娘銘文”五管瓶。該瓶通高30.5厘米,口徑7.3厘米,腹徑13.6厘米,覆盤式蓋,蓋面飾蓮瓣紋,并在蓮瓣紋中填以篦紋,圓形鈕座,花蕾形蓋頂。蓋內有豎排墨字楷書“張氏五娘,五谷倉柜,上應天官, 下應地中, 蔭子益孫,長命富貴”24字,瓶直口、折肩、圓腹、圈足,肩按喇叭狀五管。腹部飾蓮瓣、斜方格和卷草紋,裝飾手法為刻劃花,釉色青中泛黃。

除此之外,還可羅列若干,如:

“盤口雙系長頸蓋瓶”,又稱塔瓶,高39.9厘米,口徑10.5厘米,最大腹徑17厘米。瓶盤口、長頸、折肩、圓腹、圈足。瓶蓋捏塑呈池塘形,出水荷葉狀鈕座,花蕾形摘手。肩頸部位堆貼對稱雙系,肩部飾兩朵對稱如意云紋。瓶腹堆貼著上下兩圍水波紋,上面一圈水波紋位于肩腹之交處,下面一圈位于瓶體上腹部,腹部光素無紋,足外底施釉。釉色淺青,白胎,足微外撇。

“瓜棱形執壺”,俗稱水注,高17.5厘米, 小盤口,細長頸,長流,對稱雙系,圓腹、圈足,腹部飾四條直棱雙線,呈瓜棱狀,光素無紋。淡黃釉。從外形看,除去執手和長流,壺體極像長頸瓶。

其他還有:高6.4厘米的“青瓷蓋罐”、 高6厘米的“青瓷盞托”、直徑12厘米的“青瓷盒”、 高33.2厘米的“六管瓶”、高31.8厘米的“青瓷蓋瓶”和“堆塑蓋瓶”、“堆塑瓶”等。

2.南宋時期

南宋中晚期,是龍泉青瓷發展的鼎盛時期,此時甌窯、越窯、婺州窯因資源枯竭等原因相繼衰弱,而地處浙西南山區的龍泉有著豐富的瓷士和燃料,為發展瓷業生產提供了得天獨厚的條件;南宋政府為了增加財政收入,鼓勵對外貿易,使龍泉青瓷生產得到了前所未有的大發展,形成了一個龐大的瓷窯體系。南宋初年,北方大批窯工“隨駕南遷”,紛紛涌入浙江,這批人中有相當一部分人落戶到了龍泉, 重操舊業,他們把北方的制瓷技術融會到龍泉青瓷的制作上,加上南宋官窯對龍泉窯的影響,使龍泉窯產品技藝大進,質量不斷提高,器型之豐富,紋飾和釉色之精美,是青瓷發展史上-一個里程碑。

龍泉窯在制作工藝上完成了胎胚、釉色、多次素燒、多次施釉以及熟練掌握燒成溫度和還原氣氛等復雜工藝后,其產品結構也與之適應有了重大調整。

一些以前少見的、仿古青銅器和古玉器的陳設、祭祀用品大批出現,如觚、琮式瓶、爵杯、鬲式爐、式爐、鼎式爐、貫耳瓶、鳳耳瓶、魚耳瓶、八卦爐等;文具用品中的筆筒、筆架、水盂等式樣新穎、品類繁多。作為冥器的多管瓶、盤口瓶等此時已不多見,出現了更多的堆塑龍瓶、虎瓶之類器物,顯現了深厚的民族傳統、鮮明的地方特色、大膽革新創造的精神,以及認真的制作態度和熟練的藝術技巧等。

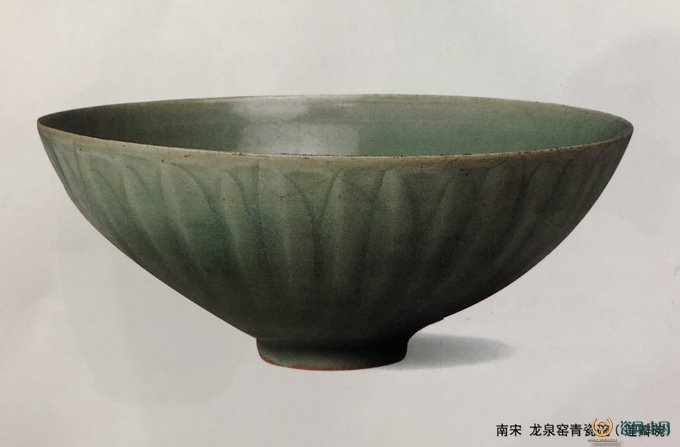

南宋龍泉青瓷的器型,很講究各部分的比例、結構和線條的變化,工匠以精致簡練的技巧,嚴格認真的制作態度,向小而精方面發展,大型的器物不多,一般盤、碗之類的日用品很少超過30厘米直徑。當然,大宗的民用品是必不可少的,如碗、盤、盞等。碗的式樣有蓮花口碗、蓮瓣碗、菊花口碗、斂口缽等;盤的式樣有蓮瓣盤、折沿洗、折唇洗、刻花盤等;盞的式樣有紫口盞、蓮瓣杯、八角杯、把杯等。

南宋龍泉窯掌握了薄胎厚釉技術,突破了“土質厚重,極耐磨弄,不易茅蔑”的水平,易變為胎骨細薄、釉層豐厚的精巧秀致,玲瓏端巧的風格,燒造出白胎和黑胎兩種類型的精美瓷(過去 文獻把白胎青瓷稱為弟窯,黑胎青瓷稱為哥窯),薄胎厚釉,尤其是黑胎厚釉的產品,可以被認為是適應當時官方訂貨而特制的仿效官窯的產品。

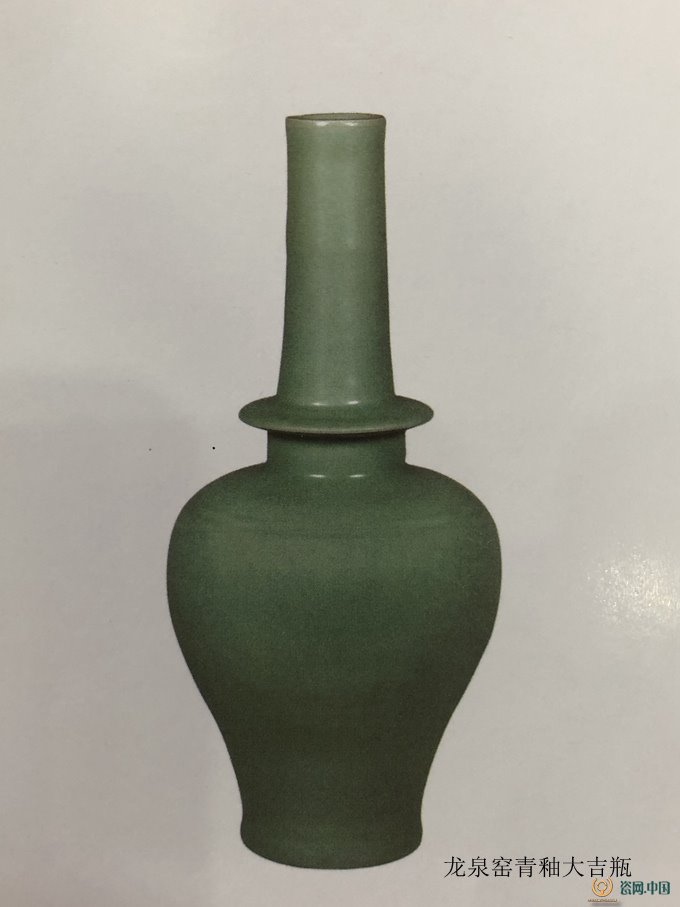

南宋龍泉青瓷的造型來源,總體可以概括為三種情況: 一種是從傳統造型中繼承下來,加以推陳出新,如葵瓣口的碗、盤、洗,撇口小底碗、蓮葉盤、蓮瓣碗等,形式比前更輕巧,制作較前進步,一種是仿古銅、古玉的形制,受官窯影響,與官窯產品有很多相同的特征,如觚式瓶、觶式瓶、琮式瓶、鼎爐、奩形爐等,都是作為高級陳設用瓷,以滿足宮廷的需要;還有一種,也是最重要的一種,它創造了不少新的造型,表現了龍泉青瓷獨特的藝術風格,如優美的鳳耳瓶、魚耳瓶,端巧的石榴瓶,著名的龍虎瓶,形式新奇的大吉瓶、塔式瓶,富于變化的貼花雙魚洗、雙魚盤,輕盈精致的荷葉碗、蓮蓬碗,設計巧妙的桃式洗、琮式壺,渾厚莊重的內折口蓮瓣缽,小巧玲瓏的各式鳥食罐,實用美觀的蓮瓣蓋罐,以及船式硯滴、雄雞香熏、三足花囊,等等,這些豐富多彩的青瓷器,標志著南宋龍泉窯在造型方面,確已達到了極高的藝術水平。

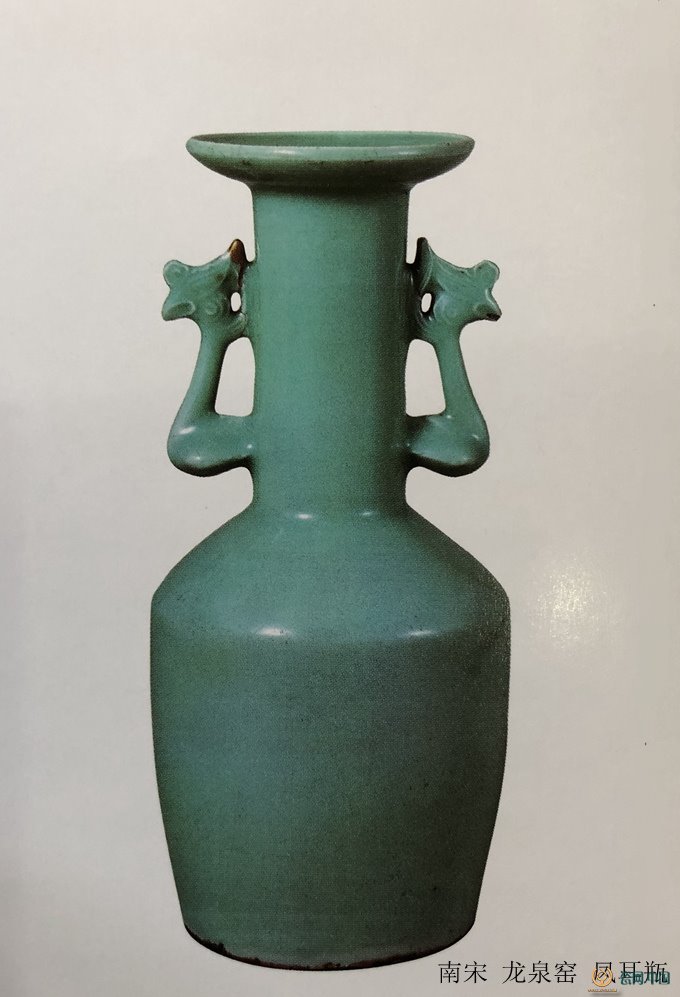

以瓶類的造型為例,可知南宋工匠的獨創才能和變化技巧。如鳳耳瓶、魚耳瓶或螭耳瓶,它們的基本造型是簡腹、直頸、暗圈足,肩部與頸部交界處成一道傾斜的轉折面,整體顯得單純、挺秀,均由直線構成,看似平凡無奇,但它卻運用了動物的題材塑成雙耳,以生動優美的鳳頭、雙魚、蟠螭等形象,裝飾在瓶頸兩邊,使動靜相生,曲直有致,增加了它的藝術魅力,成為龍泉青瓷的特有形式。鳳耳瓶、魚耳瓶是南宋龍泉窯代表器型,于南宋時新興且流行,用來盛水和插花。鳳耳瓶直口、細頸、斜肩,棒槌形瓶體,飽含南方典雅氣質;取鳳首附貼于瓶的頸部兩側為耳,兩鳳相背對稱,雙雙矚目遠眺,神情端莊,別具風韻;釉色為梅子青釉,其色澤和質地之美,代表了我國歷史上青釉燒制的最高水平。整體風格敦厚,造型秀美,不事繁縟,于莊重中有俏拔之態。

再如弦紋瓶,長頸、盤口、腹部扁圓,下有圈足, 頸部凸起粗弦紋二周,腹徑最寬處也有凸弦紋一周,整體表現出安定穩重和明朗大方的特點;同是弦紋的環耳瓶,則腹部較深,頸部較短,頸、肩、腹三者之間無明顯的分界,由一條曲線連結組成,在頸部飾著雙環耳,與通體的細弦紋相配,器形便顯得柔和豐腴,均皆佳妙。

采用瓜果和花卉的形態來設計器形,是南宋龍泉青瓷另一特色,如荷葉盤、蓮蓬碗、桃洗、菱花盤、葫蘆瓶、白菜瓶、海棠瓶、瓜式壺、蓮花式和橄欖式、鳥食罐等,廣泛運用自然界植物的題材,賦予青瓷優美活潑的造型,突破幾何形曲直線規律的束縛,擴大瓷器的造型領域。南宋桃式洗就是典型一例,它的器形是一個半剖的桃子,近蒂處還有一片桃葉緊貼在口沿一邊,它不同于如實地募仿,而帶有濃厚的裝飾風格,同時也很適合于該器的用途,此謂“模范端巧”,體現了龍泉制瓷匠師們的藝術才能。

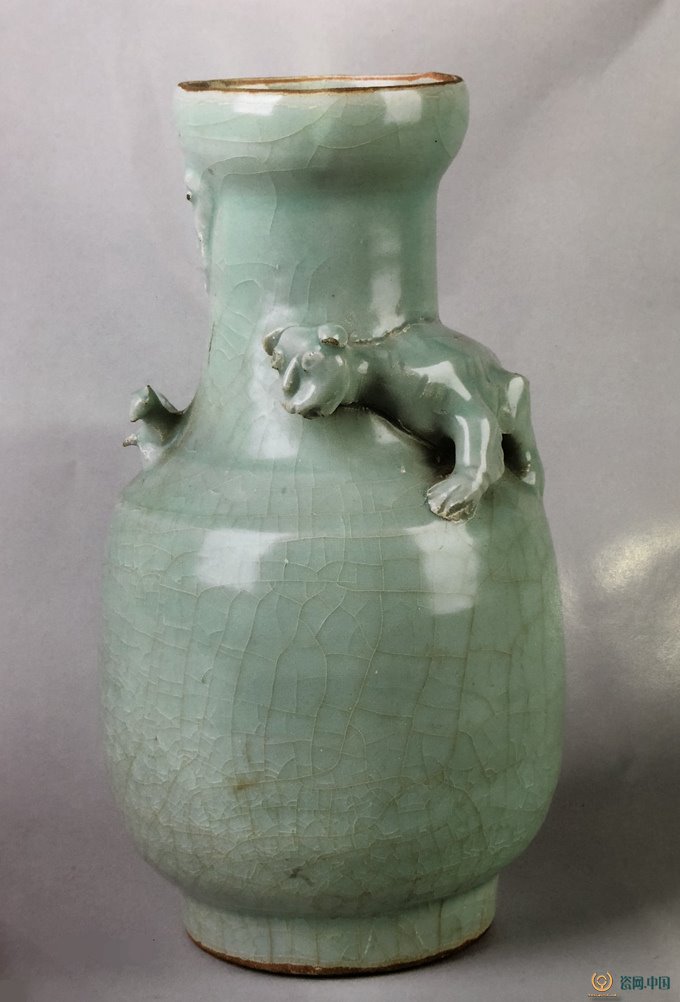

在南宋的器型中,取代明器多管瓶、盤口瓶地位的,是以堆塑等手法出現的虎瓶和龍瓶等。例如現存于博物館的“虎瓶”,器高25厘米(缺蓋),口徑8.2厘米,腹徑13.5厘米,長頸、 溜肩、回腹、圈足,肩頸部位堆貼一只虎和云鳳紋,粉青色厚釉,釉色晶瑩透澈,造型規整,制作工藝精細,應是南宋龍泉窯的代表作之一。再如“龍瓶”,器物通高26.9厘米,蓋徑10.6厘米,口徑8.7厘米, 腹徑13.6厘米,蓋頂堆塑一只展翅飛翔的鳳鳥,蓋上堆塑四朵對稱復形的云紋,蓋沿為花口;瓶體直口、短頸、圓肩、圓腹、圓足;頸與肩部堆貼龍云紋,龍為昂首三爪,猶如穿云破霧,形態逼真;釉色青綠,局部呈青灰色。

除此之外,南宋龍泉窯的佳作還有:“翠青五管瓶” (又稱翠青蓮瓣花插,高13.2厘米)、 “青瓷長頸瓶”(高 30.1厘米)、“青瓷缽” (口徑13.4厘米)、“青瓷蓋瓶”(高27.5厘米)和“粉青鬲式爐”、“翠青釉琮式瓶”等。

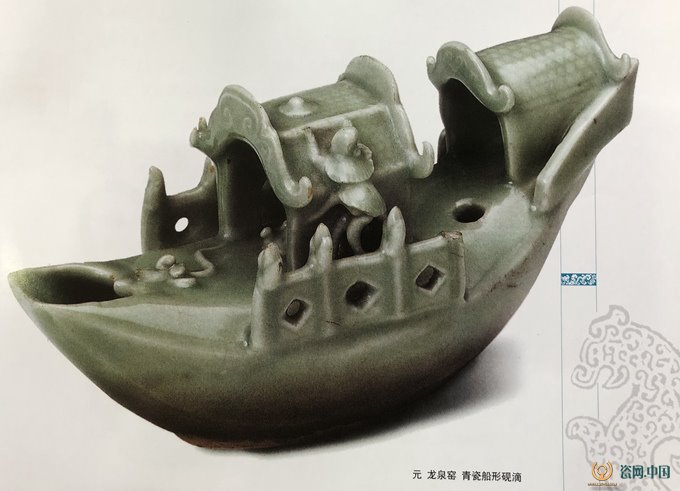

南宋晚期至元代的存世珍品有:“龍泉窯青瓷船形硯滴”,這是文房用品,粉青釉,灰白胎,該器物高9.3厘米、長17.3厘米,瓷船上平排坐著一男一女,篷側是身披蓑衣的船夫,船艙下部中空,前有一小口,可以注水,是集觀賞和實用為一體的青瓷珍品。還有一種特有產品, 即“青瓷雙魚洗”。洗是古代文房中的器皿,形似淺盆。這件雙魚洗,形狀為敞口,寬平沿,腹自上而下向內弧收,平底、圈足。腹外壁飾蓮瓣紋,內底貼橫印雙魚,呈搖鰭擺尾狀,首尾相隨。洗的口沿鉆有四孔,雙雙相對,可以穿環提攜和懸掛,通施粉青色袖,釉層豐厚,淡雅文靜。

3.元代

元代,少數民族入主中原,因為有實用的需求,“中統以來,雜金、宋祭器而用之。至治初(1321年)始建新器于江浙行省,其舊器悉置幾閣”,龍泉窯依舊呈現不衰的生產規模,其器型多碩大、厚重,與游牧民族的粗獷,毫放的性格相匹配,器物類型有大宗產品的碗、盤、杯等,還有壺、罐、燈、燭臺、文玩,以及陳設用瓷的佛像、瓶(梅瓶、玉壺春瓶、吉字瓶、鳳耳瓶、魚耳瓶、刻花剔花貼花瓶等)和祭祀用器等,以刻花、剔花、貼花的花瓶為例,大者高達72.2厘米,小的一一般也有28厘米,甚至有的大瓶高達1.5米,胎體相當厚重。

元龍泉青瓷在南宋傳統造型的基礎上,還創新了高足杯、菱花盤、束頸碗,環耳瓶、鳳尾尊、荷葉蓋罐等新品種,器型變大。

元代的爐類式樣最為豐富,有貼花纏枝牡丹三足爐、刻花三足爐、八卦爐、立耳(方耳、繩耳、圓耳等)三足爐、簋式爐、樽式爐等。明(冥)器中,突出的有方形和圓形的樓宇式谷倉、滴舟、佛龕、佛像。

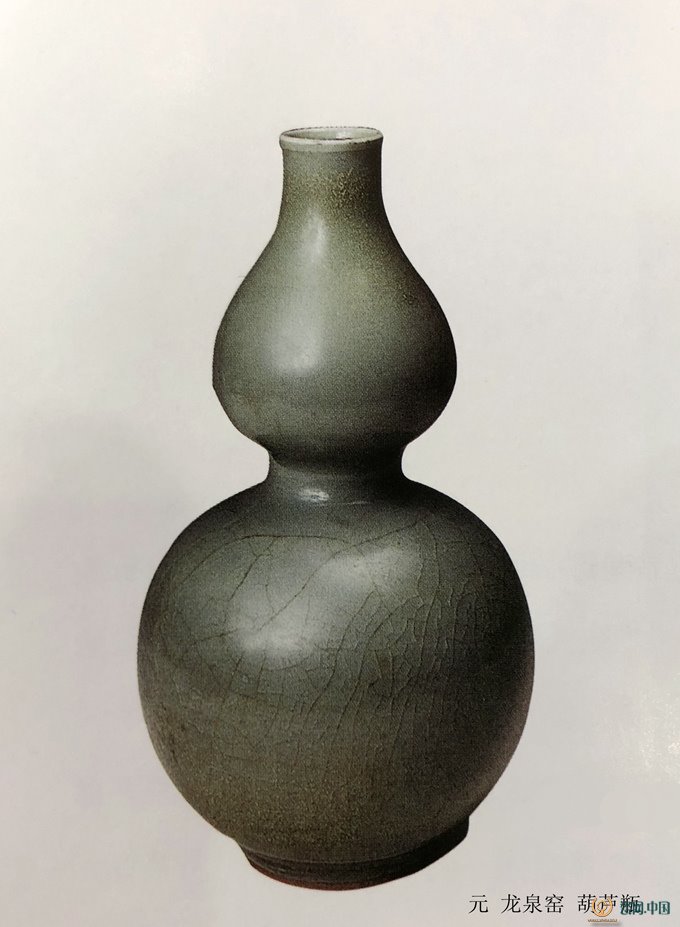

可觀者有:“青瓷道士像”(高30.8厘米)、“青瓷觚” (高21.5厘米) 、“青瓷蓮瓣鳥食罐”(高3.2厘米)、“青瓷執壺” (高22.4厘米) 、‘青瓷熏爐”(高11.6厘米)、“青瓷蓋罐”(高11.2 厘米)和“元龍泉窯紅彩小碗”、青瓷雙耳環瓶”、“青瓷花盆”、 “龍紋大盤” 等,以及中國郵政發行的四枚龍泉青瓷郵票中的元代葫蘆瓶(葫蘆,是八仙器物中的一種,寓意福標)。

4.明清時期

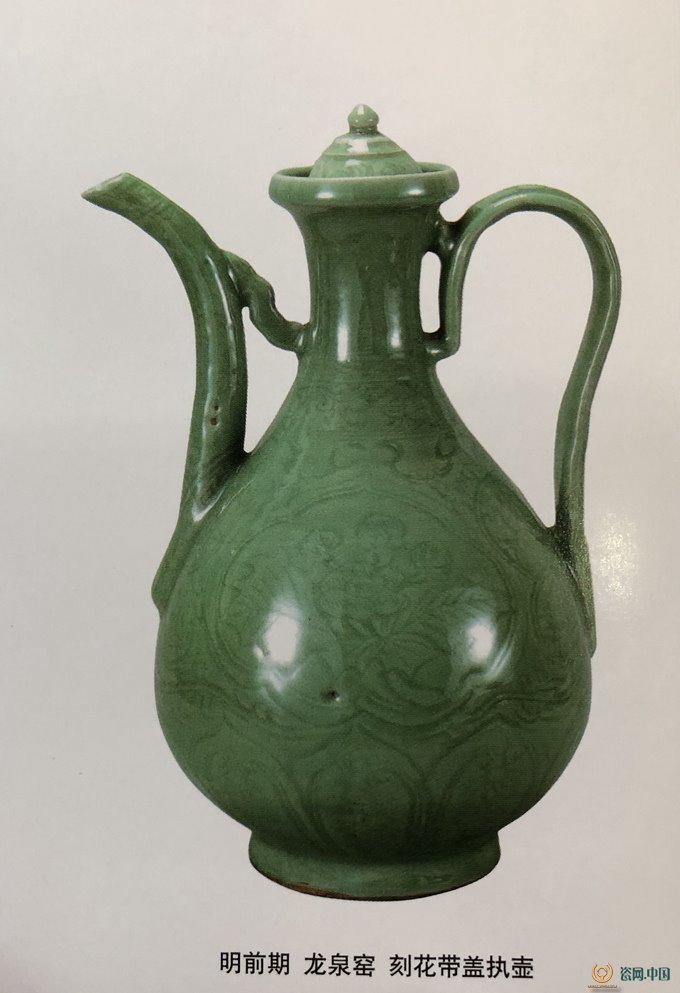

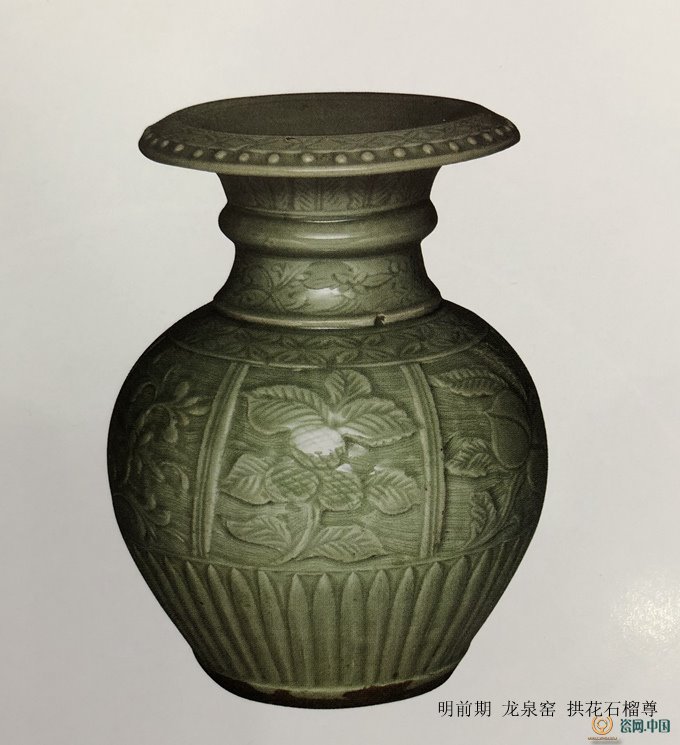

明清兩代龍泉窯已走向衰落,不少器物是仿宋器型,有香爐、大盤等,胎骨稍厚,笨重而不夠精美。盤的種類逐步減少,模仿花葉形狀的基本不見,造型也大不如前,成化、弘治以后的折沿盤,唇口平直,廓線僵硬,笨重拙劣;碗的式樣也減少了,常見的是直口深腹碗,口小腹深,外壁往往劃狹長的的菊花瓣紋,內底印折枝菊花或劃刻芙蓉。但也有不少精品之作,包括中國郵政發行的郵票上的“刻花三果執壺”,形狀和釉色都相當不錯。明正德年間的墓葬曾出土7件青瓷,造型規整端莊,制作工整精細,紋飾手法為印、貼和刻花,釉色青綠瑩潤,胎質白而細膩,露胎處呈朱砂色,它們是: 1.云鳳紋玉壺春瓶(高29.2厘米); 2.花口貼花云鶴盤(口徑16.5厘米): 3.荷葉形蓋罐(通高11.2厘米); 4.連座琮式瓶(高14.5厘米); 5.刻花高足杯(口徑11.5厘米,高8厘米):鼎式爐(高8.8厘米);7花口小碗(口徑8.2厘米)。除此還有“青瓷鏤空筆筒”(高8.9厘米),“貼花人物紋瓶”(高19.2厘米)、“青瓷八方高足杯”(高12.8厘米)、“青瓷浮雕扁瓶”(11.5厘米)、“青瓷三足香爐”(高12厘米),以及“龍泉窯青瓷碗、“青釉八方蓋罐”等。

綜述起來,明代的青瓷器型主要有:碗(深腹和淺腹的墩碗、敞口刻花碗、撇口碗)、外壁刻五爪龍紋的高足杯、盤(圓口盤、圓口折沿盤、菱花口折沿盤)、瓶(梅瓶、玉壺春瓶)、執壺、洗(花口洗、三足洗)、大花盆、缸、蓋罐、燭臺、鼓凳(又稱坐墩)等,一些大型器物的燒制有了新的發展,大盤直徑可達136厘米,大缸口徑達120厘米,大花盆口徑達60-70厘米,更為結實耐用。

清代龍泉青瓷的器物類型還是沿襲舊有套路,大致有瓶、爐、壺、罐、碗、盤、碟、盞等,如:“青瓷刻花云龍紋瓶”(高29厘米)、“刻梅花紋盤”(直徑22.8厘米)、“青瓷刻花瓶”(高31.1厘米)、“刻花圓盤”(直徑35厘米)等。