蓮瓣紋飾的使用在龍泉青瓷中較為普遍。六朝以后,作為“佛門圣花”,被賦予高尚和美好的含義,裝飾在宗教題材的藝術品中,隨著歷史的推移和佛教文化的本土化,蓮花題材漸失了宗教意味,被演化成各種圖案、紋樣,成為優美的純裝飾性內容。海棠花也是古代工藝品中常見的造型或圖案題材,因“棠”與“堂”諧音,象征“富貴滿堂”。

鳳首和鳳體的青瓷裝飾,是傳統的裝飾紋樣之一。在平面紋樣上可以看到鳳身上細致刻劃的鱗羽,作放射狀的尾翎,具有東方藝術的氣質,造型上可方可圓,隨意曲折,可變幻成各種各樣的圖案。在宋代,“鳳” 完成了附會世俗的標準定型,頭呈雞形,眼睛細長(所謂鳳眼),喙短粗呈現鷹嘴狀,以S形運動線和圓弧線組成鳳身。

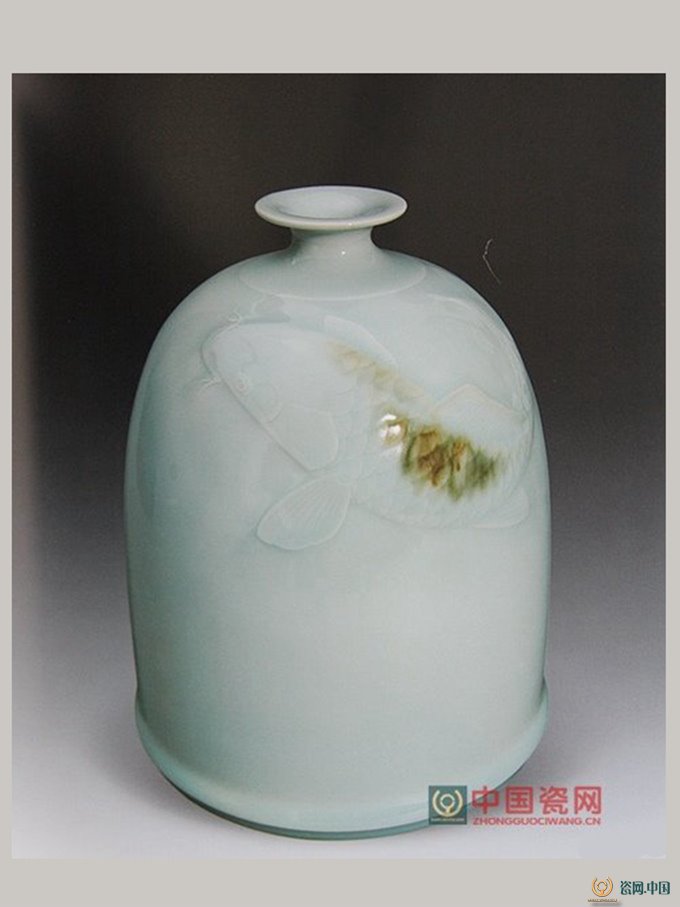

甌江彩鯉太白尊 夏侯文作

用魚作裝飾,是我國傳統的工藝手段。“魚” 和“余”音同,“魚”成了“富裕”、“年年有余”等吉祥的象征,是吉祥紋飾。

1.五代至南宋時期

五代時期龍泉青瓷的紋飾以刻花劃花為主,注重花紋裝飾,在各式刻花內填以篦狀器戳劃而成的點線和弧線紋,題材有團花、重瓣傾覆蓮和纏枝花、浮雕花葉加陰線凹刻的葉脈。北宋紋飾趨向簡練,風格由拘謹而變為奔放,動物類紋飾有魚紋、鴛鴦、蝴蝶、雁、鶴、龍、鳳等;植物類紋飾有全枝荷花(莖、葉、花)、百合、菊花、水草、牡丹花、梅花、蕉葉紋等;其他紋飾有靈芝紋、水波紋、垂枝紋等。

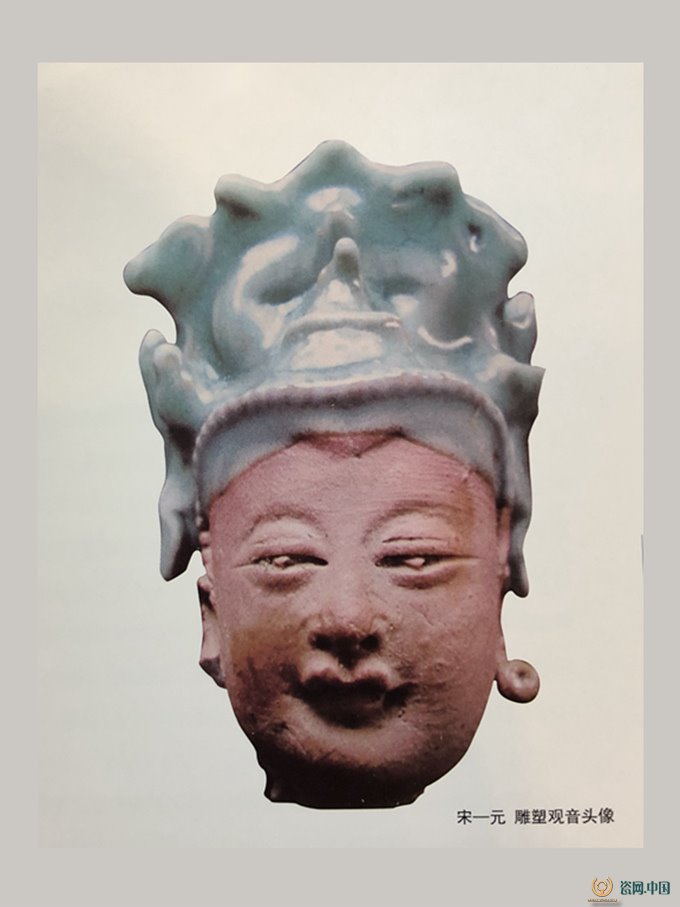

南宋龍泉青瓷的紋飾多樣,有蓮花、蓮瓣、荷葉、蕉葉、如意等,動物有鳳凰、飛雁、游魚等,人物等立體紋樣也極具特色。用雕塑童子、佛像作為人物紋飾具有傳統,歷代有模印關公頭像、模印瓷俑頭像、雕刻瓷俑頭像、雕塑人物像、雕塑西域人頭像。比如,宋元時期的杯盤上有貼花人物、印花人物紋、印花嬰戲紋、刻花荷合童子紋、有刻花人物故事紋、刻花玄武朱雀人物故事紋,還有瓷俑、雕塑人物頭像、有雕塑觀音頭像、有雕塑笑佛水注、雕塑瓷俑頭像、雕塑荷合童子、雕塑露胎童子、模印人物關公;明代有刻花人物故事((陶淵明歸隱圖)、印花佛教人物紋、印花人物八仙紋、印花人物動物故事紋等。

2.元代與明清時期

元代龍泉窯的裝飾紋樣,在繼承前代的基礎上更為豐富,注重花紋裝飾,有人歸納為三大類型,“一是繼承型;二是改進型;三是創新型”。繼承型的紋樣,就是照用前代的各種紋飾,有仿宋的折扇、波濤、蕉葉、蓮瓣、龍風、魚、牡丹等;改進型則是對前代的紋飾作了合理的改進,如對“‘滿工’裝飾的器物的構圖布局作了改進,采用了一種分層裝飾方式,層與層間隔較大,且基本上遵循一疏一密相間的原則,使器壁的紋飾顯得層次分明,疏朗有致”這種或疏朗或豐滿的分層裝飾,讓人聯想到“元青花”的裝飾特征;創新型的紋飾,是用新穎奇特的圖案紋飾來美化青瓷,大約有“自然題材紋樣,如花卉、瓜果、獸禽昆蟲和山水等;有宗教題材紋樣,如八仙、八吉祥和卍字紋”等,具體有鼓釘、四如意、八吉祥、方格、古錢、龜、鶴、鹿等,文字有“福”、“祿”、“壽”、“禧”、“長命富貴”、“金玉滿堂”、“早攀仙桂”等。

據有關著作介紹,在元龍泉產品的瓶類中,“尤以剔花、 或貼花纏枝牡丹瓶最為著名,造型裝飾特點明顯,即以‘三層工’形式出現,長頸多飾凸弦紋,亦有飾纏枝花紋,腹部主題紋飾均為纏枝牡丹,刻花、剔花、貼花均有,腹下部刻狹長有脊蓮瓣。元代龍泉窯產品的銘文明顯增多,字體有漢字和八思巴文,漢字有“金玉滿堂”、“大元” 、‘ 大吉” 、“國器 、“壽”、“福”、“成”、“正”等。大盤上有模印的八仙紋。

明代龍泉青瓷的紋樣特征是紋飾繁密、纖瑣,構圖寫實,布局有序,密而不亂,分層裝飾的空隙較元代的間隙小,表現在: 1. 口沿、瓶頸的紋飾---盤的折沿多有錦紋、短直線紋、纏枝花紋、卷草紋等;碗及圓口盤近口沿一圈有纏枝花紋、回紋、曲帶紋、云紋和海水紋等;玉壺春瓶頸的紋飾多為蕉葉紋,梅瓶頸部紋飾多為秋葵紋。2.瓶腹、碗盤的內外腹壁的紋飾,瓶有碧桃翠竹紋、太湖石樹木紋、庭園芭蕉竹石花草紋、折枝桃紋等;盤、碗的內外腹壁則有石榴花、菊花、月季、山茶、靈芝、牡丹、牽牛花、荔枝、枇杷等花草紋。3.瓶、盤、碗的內底紋飾有窄蓮瓣紋、寶相花紋,碗內底多刻折枝桃花、葡萄、山茶、靈芝等,盤底紋飾則有芍藥、仙桃、山楂、桂花、松石紋等。

清代的青瓷紋飾較其他年代單調,應用最多的是簡化的牡丹花葉紋,其次是梅、竹、蘭紋,構圖總體較為粗率,刀法稚嫩、僵硬。