1.哥窯的文獻記載

關于“哥窯”的說法很多,記載“哥窯”的古文獻主要有:元代的《至正直記),明代的《宣德鼎彝譜》、《格古要論》、 《春風堂隨筆》、 《遵生八箋》、《浙江通志》和清代的《博物要覽》等,但未見有宋人記載。

孔齊《至正直記》(元至正二十三年,1363年) :“乙未冬在杭州時,市哥哥洞窯器者一香鼎,質細雖新,其色瑩潤如舊造,識者猶疑之。會荊溪王德翁亦云,近日哥哥窯絕類古官窯,不可不細辨也。

明代《宣德鼎彝譜》:“內庫所藏柴、 汝、官、哥、鈞、定各窯器皿…”“馬祖之神供奉獅首馬蹄爐,仿宋哥窯款式,爐高五寸六……

明代陸琛(字子淵,上海人,弘治十八年進士,卒于嘉靖二十三年,1544年)《春風堂隨筆》:“哥窯,淺白斷紋,號百圾碎。宋時有章生一、生二兄弟,皆處州人,主龍泉之琉田窯,生二所陶青器純粹如美玉,為世所貴,即官窯之類,生一所陶者色淡,故名哥窯。”

高濂《遵生八箋》:“官窯品格大率與哥窯相同……二窯燒造種種未易,悉舉例可見,所謂官者,燒于宋修內司中,為官家造也,窯在杭之風凰山……哥窯燒于私家,取土俱在此地。官窯質之隱紋如蟹爪,哥窯質之隱紋如魚子,但汁料不如官料佳耳……

曹昭《格古要論.古窯器論): “舊哥哥窯出,色青濃談不一,亦有鐵足紫口,色好者類董窯,今亦少。有成群隊者,是元末新燒,土脈粗,燥,色亦不好。

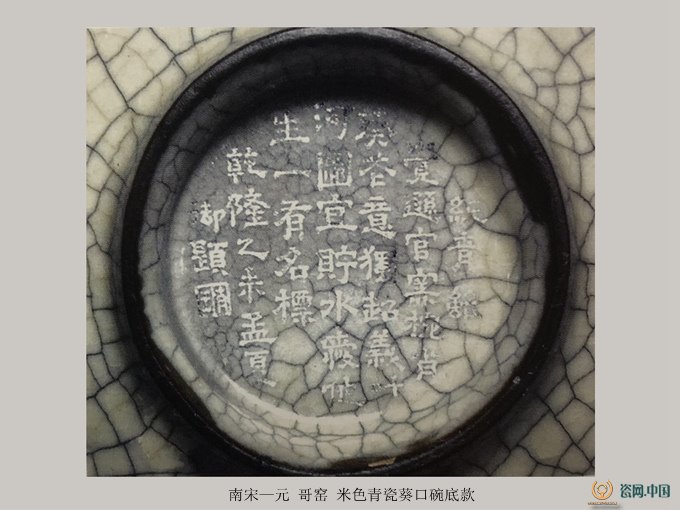

清代藍浦《景德鎮陶錄.卷六》:“哥窯, 宋代所燒,本龍泉琉田窯,處州人章姓兄弟分造。兄名生一,當時別其所陶曰哥窯。土脈細紫,質頗薄,色青濃淡不一。有紫口鐵足,多斷紋,隱裂如魚子。釉惟米色、粉青兩種,汁純粹者貴。唐代《肆考》云:‘古哥窯器質之隱紋如魚子。古官窯質之隱紋如蟹爪,碎器紋則大小塊碎。古哥器色好者類官,亦號‘百圾碎’, 今但辨隱紋耳。’又云:‘汁釉突不如官窯。

清代《南窯筆記》“哥窯”條:“即名章窯,出杭州大觀之后。章姓兄弟,處州人也,業陶,竊做于修內司,故釉色仿佛官窯。紋片粗硬,隱以墨漆,獨成一宗。釉色亦肥厚,有粉青、月白色、淡牙色數種。又有深米色者,為弟窯,不堪珍貴。間有溪南窯、商山窯,仿佛花邊,俱露本骨,亦好。今之做哥窯者,用女兒嶺釉加椹子石未,間有可觀,鐵骨則加以粗料配其黑色。”

《七修類稿續稿卷六.二窯》:“哥窯與龍泉窯皆出處州龍泉縣, 南宋時有章生一、生二弟兄各主一窯,生一所陶者為哥密,以兄故也,生二所陶者為龍泉,以地名也。其色皆青,濃淡不一;其足皆鐵色,亦濃淡不一,舊間紫足,今少見焉,惟土脈細薄,釉水純粹者最貴;哥窯則多斷紋,號曰百圾碎。”

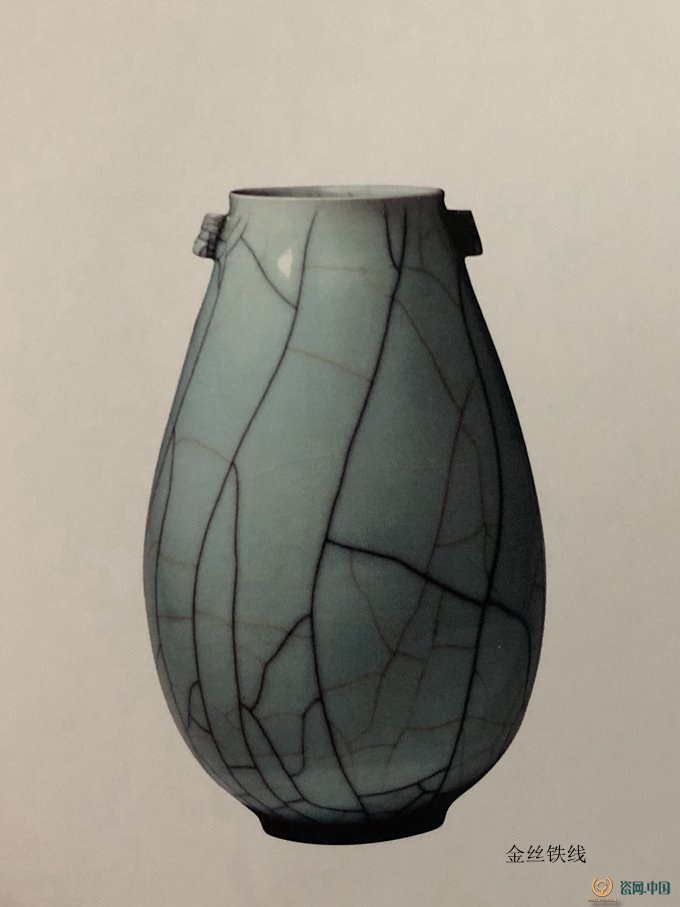

由于沒有找到確切窯址,種種說法只是推論,其中有關于修內司窯的一種說法,就是鑒于南宋初期龍泉窯就燒出了粉青薄釉的官窯瓷,有人推斷修內司窯在龍泉;也因為大窯一帶出土了黑胎厚釉的 “哥窯”產品,有人推斷哥窯窯址在龍泉。傳說描述了哥窯起源:浙江處州人章生一和其弟章生二都是制瓷好手。他們倆人同在龍泉各設一窯,因生一是兄,所以其制品被稱為“哥窯”,生二為弟,當然稱為“弟窯”,此二窯皆為著名民窯。哥窯的釉色以青為主,鐵足紫口,釉面有碎紋而著名,號曰“百圾碎”。紋片呈血色、黑藍色、淺黃色等,其中以黑色最多,被稱為“金絲鐵線”;而按形狀分則呈網形紋、梅花紋、細碎紋等。

2.傳世哥窯的基本特征

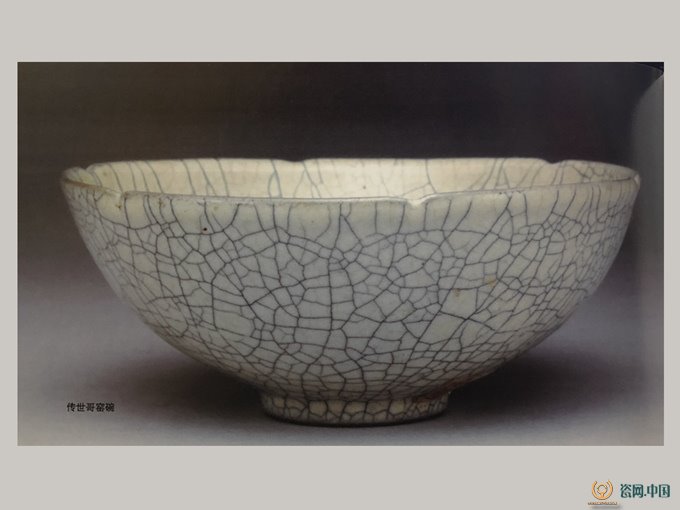

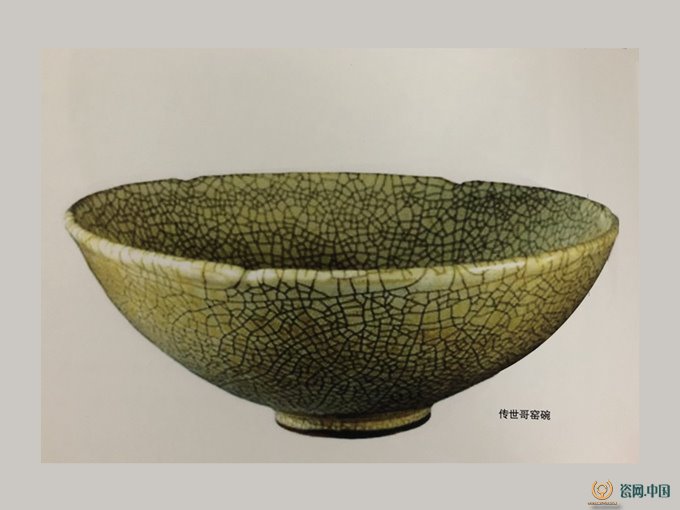

這些推論和說法,都由于沒有窯址發現,而不能作為結論,我們只能從傳世哥窯(為區別于明、清文獻中所記載的哥窯,即龍泉章生一窯,宮中名為“哥窯”的傳世品,后世鑒賞家稱其為“傳世哥窯”) 的器物來作具體表述。

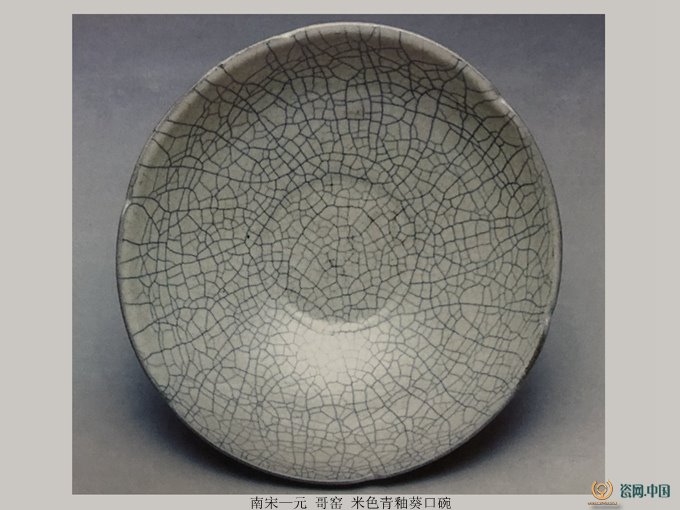

對于哥窯器物特征的定義,上海博物館這樣描述:哥窯胎多紫黑色、鐵黑色,也有黃褐色。釉為失透的乳濁釉,釉面泛一層酥光,釉色以炒米黃、灰青多見,釉面大小紋片結合,經染色后大紋片呈深褐色,小紋片為黃褐色,也稱“金絲鐵線”、“墨紋梅花片”、“葉脈紋”、“文武片”等。這是傳世哥窯的主要特征之一。 器型有各式瓶、 爐、尊、洗及碗、 盆、碟等。 多見仿古造型,底足制作不十分規整,釉面常見縮釉和棕眼。

“哥窯”的器型:

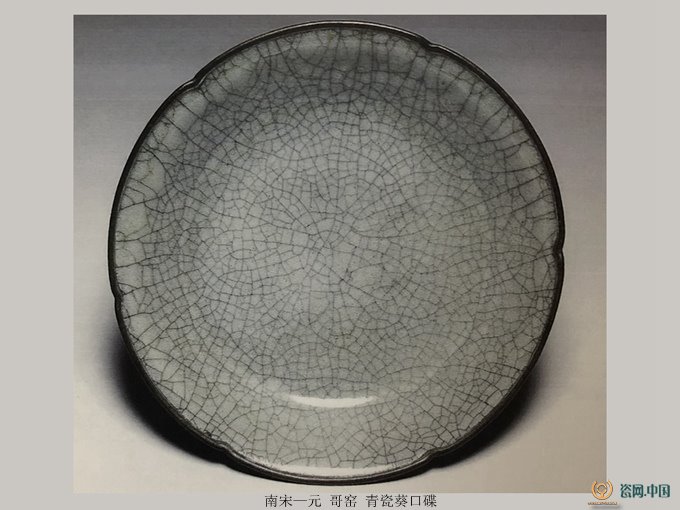

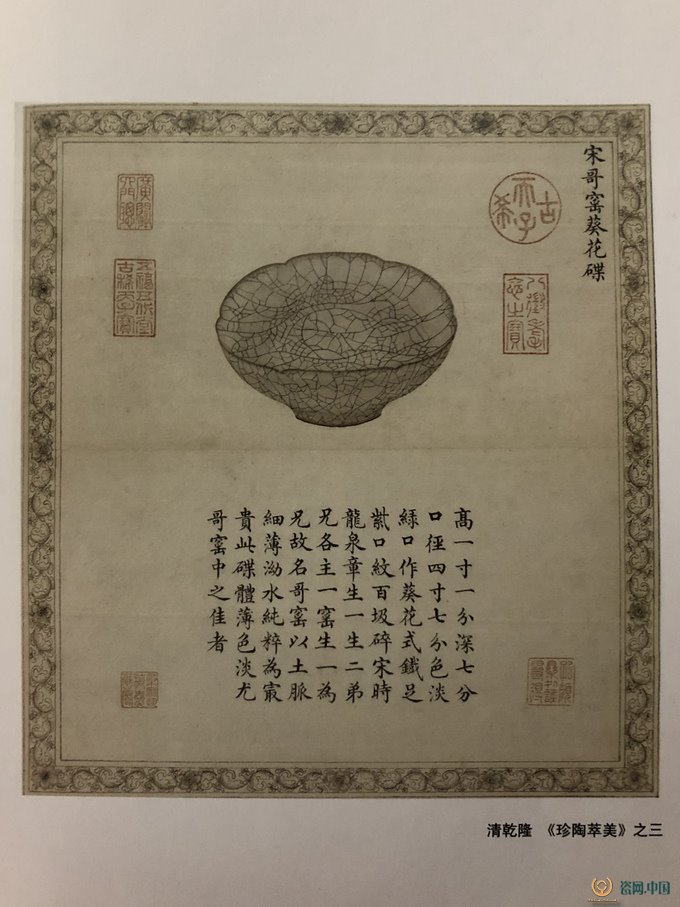

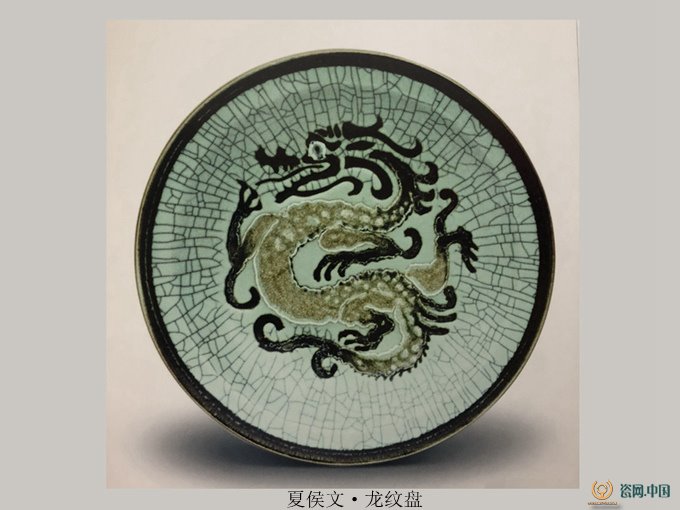

哥窯的器型比較豐富,《中國陶瓷史》說其造型有各式瓶、爐、洗、盤、罐等,其琢器造型多以仿青銅器為本,古拙、質樸、渾厚,少有大器,可分禮器和日常生活用品兩大類,器型有瓶(蓮瓣瓶、膽式瓶等)、壺(貫耳弦紋壺、貫耳八方壺、貫口穿帶杏葉壺)、鼎、爐(三足圓爐、繩耳乳足爐、魚耳爐、沖耳乳足爐、雙耳爐)、洗(牡丹花式洗、葵瓣口小洗、圓洗、三足圓洗等)和碗(雙耳碗、葵瓣口碗、高足碗等)、杯(葵瓣口小杯、茶花式小杯、八方杯等)、盤(牡丹花式盤、菊花式盤、葵花式盤、葵瓣口盤)、碟(菊花式碟、葵瓣口碟、圓碟) 、罐等。

宋代哥瓷的胎質,《中國陶瓷史》介紹:其胎質有瓷胎和砂胎兩種,胎色有黑灰、深灰、淺灰、土黃多種色調,釉色也有粉青、月白、油灰、青黃各色。也就是胎質有堅細也有粗松,胎色不一,從淺到深可分為灰白色、深灰色、黑色、赭色等,其中胎質粗松者叩之聲音沙啞,呈色土黃,似欠火候。胎呈黑色、赭色、深灰色的有紫口鐵足現象,淺灰、土黃的沒有紫口鐵足。

具體器型眾多,例如:“哥窯海棠式洗” ,深灰色胎,青灰色釉,造型優美規整,仿海棠花形。口沿設五處內折,呈現五瓣花狀,腰部有一凸棱,俗稱“折腰”。底部內收,設淺圈足。器身滿布深褐色“鐵線”紋,其間穿插少量的“金絲”,洗內是密度較大的冰裂紋,外部分三層裝飾,由上至下裂紋,由疏到密,是文房用具中的筆洗。

“哥窯葵口碗”,是傳世瓷器。敞口四唇,口沿分六瓣葵花狀,腹較深,腹部弧線緩緩向內斜收,內底近似尖狀。圈足較小且直,通體施粉青色釉,釉色青雅瑩凈,滋潤似玉。釉層厚,而口沿薄弱。造型端莊規整,釉色粉青淡雅,光澤溫潤。

還有“哥窯灰青八方杯”、“哥窯粉青三登方壺”、 粉青雙耳碗等。

“哥窯”的紋飾圖案特點:

哥窯器物沒有精美的雕飾和繁縟的裝飾圖案,唯以造型敦厚的體態和釉色紋片拙樸自然,體現處高雅清淳的藝術風格。

開片是哥窯的紋飾特點。原是胎、釉膨脹系數不一致所造成的開裂紋,實際上是一種缺陷,被聰明工匠巧加利用,使之成為審美元素,所謂“缺陷美”;同時“碎”與“歲”諧音,有“歲歲平安”、“歲歲有余”等吉祥寓意,象征美好。

自然紋片是哥窯重要的也是全部的紋飾圖案,也是其裝飾的特殊手段,體現了哥窯的藝術典雅美和古樸的風格。這些不規則的開裂線條,隨著器型的塊面大小、起伏高低,呈現大小不一、疏密無序的狀態,從而行成被分裂的不同空間,產生抑揚頓挫的美的韻律和節奏,顯示處原生態的美感和質感。

龍泉哥窯開片,有大小之分,主要取決于胎釉膨脹系數差別的大小和釉層厚度。一般胎釉的膨脹系數相差較大和釉層較薄時,裂紋多形成小片,反之,即成大片。小開片亦稱“文片”,大開片稱“武片”;大開片中有均勻小開片的稱為“百圾碎”根據片紋的形狀和顏色,又有冰裂紋、蟹爪紋、牛毛紋、葉脈紋等之分。這些紋片的優劣,明代 《格古要論》中有這樣的描述:“哥窯紋取冰裂、鱔血為上,梅花片墨紋次之。細碎紋,紋之下也。”

“哥窯”的釉色:

宋代哥窯的釉色十分豐富,釉質凝厚如同堆脂,色澤有天青、粉青、灰青、淡青、油灰、月白、淡黃、灰黃、深淺米黃、青黑、青黃等多種。凝膩的釉面則光澤瑩潤,油滑如酥。

它最令人稱道、又最容易被人忽視的特征,即所謂“攢珠聚球”,陶瓷界先輩孫瀛洲就寫過,“如官、哥釉泡之密似攢珠”。“攢珠”指的是哥窯器中之釉內氣泡細密像顆顆小水珠一樣,滿布在器物的內壁和外壁或內身和外身上,這是由于釉層肥厚,釉中蘊含的層層泡密集所致,顯微鏡下如同聚沫串珠,其垂釉多在口邊稍下處形成略為高突的環形帶,是哥窯器之一絕。釉面有冰裂狀紋片,色淺黃者如金絲,色黑者宛若鐵線,兩者相互交錯如織,故名“金絲鐵線”;器口沿多尖銳窄小,故厚釉難以留存而顯現胎骨黑色,傳統上稱為“紫口”。