中國美術學院副院長、教授、博士生導師:高世明

丙申盛夏,大暑當日,我與周武諸兄赴龍泉,拜訪青瓷藝術大師徐朝興先生。在徐先生的工作室中,一件件青瓷精品如冰似玉,或如春山脈脈,或似秋水盈盈,我們的心緒慢慢沉靜下來,暑氣漸消。

龍泉青瓷傳承千年,追求溫潤如玉的品質。它釉色秀潤,造型簡約雅正,上手舒適得體,其“靜氣”和“韻味”最能夠體現中國藝術雅正高華的君子之風。隨著瓷土的配料、厚薄、燒制溫度和爐內氣氛的不同,青瓷的釉可以生出千萬種變化。龍泉瓷最具特色的手法是“開片”,是指釉料與瓷土在燒制過程中因膨脹系數的微差而形成的釉層裂紋,其開裂方式、紋理的形式都頗有講究。徐朝興先生最擅長的是所謂“文武開片”,即以釉料中的不同礦物成分在開片中呈現不同色澤,作品一次燒制成功,中間多次開片,而裂紋均勻可控,于變化中見規則,體現出藝術家對土與火的運作和變化的控制力已至爐火純青。細觀之,令人不禁感嘆:一切偉大藝術本質上都是控制偶然性的能力。

中國工藝美術大師徐朝興

龍泉青瓷首重氣韻。就氣韻而言,青瓷最忌者有四:浮、燥、濁、僵。這四種弊病都體現在釉色的處理上,浮則薄,燥則惡,濁則俗,僵則膩。與之相對,青瓷的氣韻應是幽而透、靜而活,雅正高華,秀潤清馨。其中最關鍵的是一“活”字。好的青瓷釉色如一泓清泉,如沉靜素樸的世界中脈脈潛行著的靜水深流,清澈、沉靜而又靈動,這是了不起的技藝,需要在土與火的燒制中變幻出水的活性。

中國人尚青,青乃正色。《說文》曰:“青,東方色也。木生火,從生,從丹。丹青之信言象然。”“青”之古字由“丹”與“生”構成,本義是“象物生時色也”,即春天草木萌發的盈盈綠色;同時又指藍色,如“青天”之色;還指黑色,如稱烏發為“青絲”,引申為青春生發之意。龍泉的釉色譜系中有無數種“青”,最具代表性的是“粉青”和“梅子青”。粉青依稀是天空的顏色。《逍遙游》中說:“天之蒼蒼,其正色邪?其遠而無所至極邪?其視下也,亦若是則已矣。”天空之青色因其玄遠無極,由下視上,蒼蒼茫茫,自上視下,亦是莽莽蒼蒼。青瓷之“青”,正是從土地中攫取物華經烈火焠燒以應青天之象。在徐朝興先生的展廳中,所有形制的事物都歸于不同品類的青色,這是一個被提純、被凈化的世界,如同一個在凈化中“齊萬物”的過程。他的粉青作品釉色透明而又樸厚,玉一般溫潤,水一般清澈,宛若冰壺秋月,將天空之正色、月華之清輝邀至掌中目前。他的“梅子青”則更為精絕,其釉質像青梅一樣瑩潤剔透,如一泓春水,青翠欲滴,又若梅子青時的涓涓細雨,演化出江南的纏綿惆悵,正可謂“一甌江畔青梅雨,半盞嶺上綠蘿煙”。

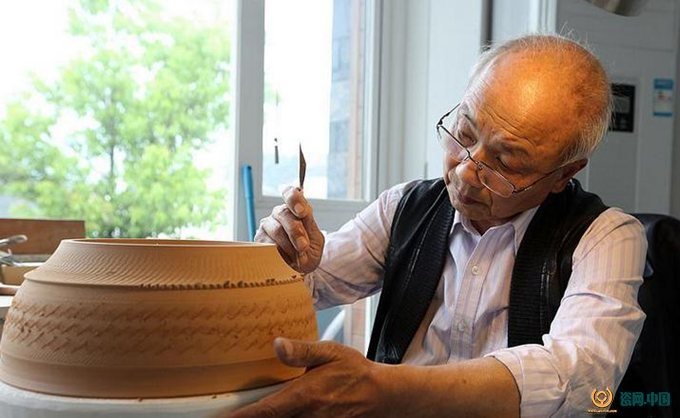

對徐先生來說,手藝之根本首先要專注。看他跳刀之時,堪稱“戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰”,于素胚的高速旋轉中下刀,一刀下去,綿綿不絕,生發出千般變化。這不但需要魔術師般高超巧妙的技藝,而且需要心手之間的“相應”與“合勢”。而這一切的前提,是“用志不分,乃凝于神”的專注。精神所系,心之所注,氣亦至焉,才能最終達到造物的“合式”。

著名版畫家趙延年先生曾說,他做木刻七十年,畢生追求就是“每一刀下去都能夠做到有情有義”。徐朝興先生做青瓷六十年,所追求的卻只是樸素的“精到”。技藝精到,貌似尋常,卻并不簡單。青瓷的形制釉色、神韻味道、氣氛意境,都要精妙到位。沒有數十年上手勞作與身心打磨,何敢言“精到”二字?

拋卻“神乎其技”之類的溢美之詞,技藝精到,大概是傳統手工藝人最樸素的自我期許。今日“工匠精神”也已成流行話語。然而,學院能夠從工匠精神中學到什么呢?我以為,首先是“上手”的教育。對于“上手”的信仰,是徐朝興先生這一輩手藝人最大的共同點。去年我在日本見到一位徐先生的同齡人,做木建筑的大匠小川三夫,專做建筑的大木作(在日語中被稱作“棟梁”)。這個行當中,教學生不是教頭腦和智力,而是教身體。他說:“學生跟我學木作,一年之后往那兒排隊一站,我就知道誰學得好、誰學得不好,我就知道誰會是個好木匠。”老一輩手藝人所傳授的,是一種匠人的修行,一種身體感覺,一種勞作經驗。在手藝人的生涯中,學會“照料”工具或者“道具”,是學習中重要的部分。這不是學院式的課程教育和知識傳授,是學而后習,反復打磨,如同修行。庖丁所謂“道也,進乎技矣”,就是指這種在勞作中所養成的藝術、境界,甚至習慣。這里存在著一個從勞作到創作的演化、發生的過程——通過實踐與勞作獲得身體經驗,通過勞作的累積進入創作狀態,這是與東方實踐哲學所伴生的一種創作方法,與現當代藝術中表現論的和觀念化的創作截然不同。從無數次經驗中發生,這是身心發動的自我開啟,在此,藝術創造的過程同時也是自我創造的過程。

在龍泉的短短兩天中,與徐先生談的最多的就是“上手”。他用他的勞作、他的整個生活世界提醒我們——藝術教育中最本質的是上手訓練和身體感覺。在佛學教育中,除詮釋經義之外,最終需要“情意直觀”,而“情意直觀”不單是返取諸身,更要把所有道理真切地印證到自己身上來。這種東西不是說出來的,而是要去做,去實行。如同莊子在《天道》中所講的“輪扁斫輪”的故事,真正的“技-道”,“得之于手而應于心,口不能言,有數存焉于其間”。藝術是一個生命過程,只有在具體的切身實行中,在手、眼、身、心的貫通中,藝術才慢慢發生,并且轉化為一種受用終身的東西,一種再也丟不開、誰也奪不去的能力。

這些年學院中人對手工藝術日益重視,然而手工藝術在學院中的意義尚未清晰。短短兩日的龍泉之行,讓我窺見手工藝術的源頭,那是一位老手藝人的生活世界。通過這個世界,我意識到手工藝術所涉及的三種歷史淵源:

其一是禮樂制器之道。青瓷的形制許多是從青銅禮器而來,而禮器是自然與人世之間的中介,不止于祭祀之用。因為“禮”不但是天地人的秩序,不止是社會形式,同時也是一套可以現實操作的行為儀軌。“禮”貫穿器物、空間與儀式,維系著上古國人的精神空間與生活世界。與“禮”相應的制器之道,自然也不只是物品的制作,而是勘定形制、溝通天地之“工”。正是在這個意義上,才會有“天工”,才談得上“開物”。

其二是文人玩物之道。張岱《陶庵夢憶》中記述吳中絕技:“陸子岡之治玉,鮑天成之治犀,周柱之治嵌鑲,趙良璧之治梳,朱碧山之治金銀,馬勛、荷葉李之治扇,張寄修之治琴,范昆白之治三弦子,俱可上下百年保無敵手。但其良工苦心,亦技藝之能事。至其厚薄深淺,濃淡疏密,適與后世賞鑒家之心力、目力,針芥相投,是豈工匠之所能辦乎?蓋技也而進乎道矣。”張岱所謂“與后世賞鑒家之心力、目力針芥相投”的這種超乎尋常工匠的技藝,正是明代文人士大夫鑒藏活動所催生出來的精湛技藝與雅玩意趣的結合體。文震亨稱之為“長物”者,本乃身外之物。這許多閑適玩好之器物,因賞鑒品評而生雅俗之分。文人玩物,關鍵是于“玩”中得其賞會。“玩”講究親狎上手,在手與物的摸索體會中,人與物親切有情。因“玩”而“賞”,玩賞之愜于心不外是流連于好時光里,時光之好在于得“時”與得“意”。這“時”也是機緣,既得好時自應有所表示以為他日玩味,于是有品評題跋吟詠之事。這玩物之道生發出一整套品評鑒賞文化,與佳作結緣,與友朋賞會,與有識者切磋,與同好者互勉。

其三是百姓日用之道。在中國人的百姓日用中,發展出一種樸素的造物之道。日用即道,這是天民的傳承,民間的智慧。手工藝術是民眾的創造、民生的藝術,而不是與現代藝術建制相對應的所謂民間藝術。百姓日用中的創造是埋伏在日常生活中的藝術,不止于器具制造的工藝,還是一種本質上的制作與生產,一種生活形式。這日常生活的藝術、民眾的造物術,是從切身勞作和上手的技藝中緩慢生長出的民學創造力,是從中國人的鄉土生活中生發出的一種平靜而廣大、素樸而不息的演進力量。

我以為,若能夠在當前手工藝術的創作與教學之中,重新召喚起這三種文化淵源,吸納之,會通之,我們或許就可以在當代文化語境中,重建一種東方藝術的偉大傳承,即:“身心發動、情意直觀”的發生方式,“藝道兼通、理事相應”的精神指標,以及“勞作上手、讀書養心”的傳習之道。

徐朝興先生是首批國家級非物質文化遺產項目“龍泉青瓷燒制技藝”代表性傳承人,同時又是一位典型的手工藝人。他生活簡樸、自律謹嚴,一切自己動手,做起事來條理分明、干凈麻利,七十有余,依然身手矯健、精力旺盛,令我們這些晚輩深感慚愧。望著精神矍鑠的徐先生,看著他拉坯、修坯、雕刻、跳刀時專注的神情,我不由想起莊子《養生主》中的“庖丁解牛”。在這個故事中,庖丁圍繞解牛講了一番道理——“以神遇而不以目視,官知止而神欲行”,“依乎天理”,“因其固然”,“視為止,行為遲”等等,聽完后,文惠君卻說:“吾聞庖丁之言,得養生焉。”從解牛的技藝中學到養生之道,或是莊子本義。確實,只有“以無厚入有間”才能做到游刃有余,只有“善刀而藏之”,才能“十九年而刀刃若新發于硎”。就此而論,中國匠人的手工技藝不但可以打磨筋骨,還可以安頓人心,它所通向的,是身心修養之道、性命兼通之學。

莊子的世界中有眾多的工匠,在他華美瑰麗的文字中處處閃現著手藝人的身影。從《養生主》中的庖丁,到《人間世》里的匠石,從《天道》里的輪扁,到《馬蹄》中的伯樂,再到《達生》中的佝僂者、梓慶、紀渻子、東野稷……這些工匠或者手藝人,或隱匿于市井,或放浪于江湖,寂沒無名,偶現崢嶸。他們是技進乎道的藝術家,是道通于藝的修行者;他們從最尋常的勞作中貫通主客,得手應心,進而抵達自由之創造、他們共同的理想——合乎天,應乎物,一其性,全其德,是為“哲匠”。