“燒制一件作品,燒窯的過程一般持續十幾個小時,這個等待的過程必然是漫長的。其間的心情有等待有煎熬,也有對作品的期待,因為對于瓷器而言,爐火對于泥土的塑造仍然充滿了不確定性,人的力量只能止步于窯門之前,瓷土一旦被交付給爐火,也只能聽天由命了。”

——時間讓匠人更堅毅

傅子莫:您何時開始從事青瓷創作?

支持:最初我并不是從事青瓷創作的。2007年,我從浙江科技學院畢業。當時的專業是建筑設計,畢業后也從事了一段時間這方面的工作。因為本身是龍泉人,家里也一直是從事青瓷制作的,所以我在從事青瓷創作之前,一直也在做青瓷的互聯網銷售。青是我從小就接觸的顏色,于是理所應當地覺得青瓷好看。

因為對青瓷有著濃厚的興趣,后來我放棄了建筑設計,回到老家龍泉學習青瓷制作。由于與徐朝興老師比較熟悉,所以進了他的工作室,開始系統地學習青瓷制作。雖然之前有學建筑設計方面的基礎,但這是完全不同的體系,所以幾乎是從零開始。

2015年,我考入了中國藝術研究院攻讀碩士研究生,專業方向為傳統技藝研究中的龍泉青瓷燒制技藝與非遺保護實踐研究,今后,青瓷將會成為我一生的事業。

傅子莫:您現在每天花費在創作上的時間大概有多少?

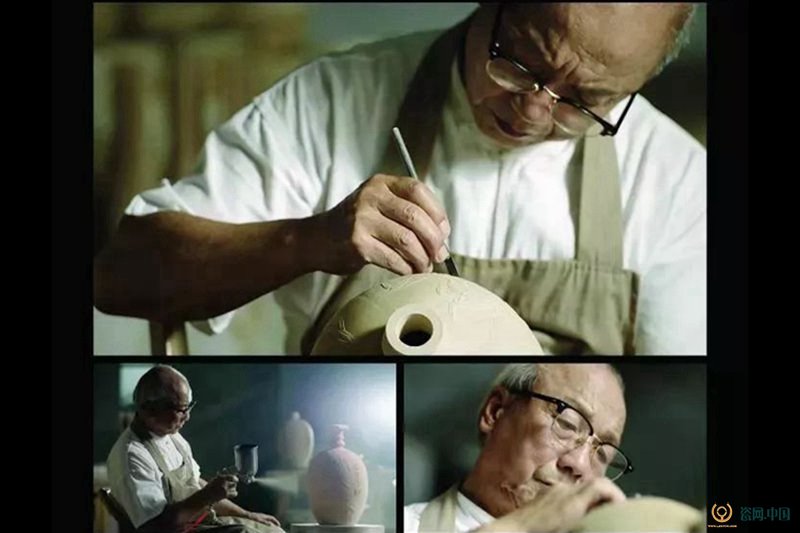

支持:我現在幾乎每天白天都待在朝興苑的工作室里,一般師父五點就早早起床到工作室,從拉坯、修坯開始一天的生活。所以,我通常也會早些過來看他制作,師父會特意給我講解許多要領,還親自師范技巧,之后我便開始自己在工作室里做東西,一般做到下午五點半左右,全年無休,風雨無阻。

傅子莫:您的創作靈感一般來源于什么地方?

支持:我很多靈感來源于自然與生活。我的放松方式不多,但這些放松方式和愛好如今也和我的青瓷制作融合在了一起。比如平時我會去龍泉周邊的山里攝影,拍一些風景之類的照片。記得上次我在昂山看到過一片竹林,十分難忘,后來便創作了一件用竹子裝飾的茶海。另外我喜歡踢足球,這也是我多年的愛好,我也嘗試著將足球的元素融入作品中,最近創作了一件刻了11個運動人物的圓壁,中間是足球的元素,周圍是一圈踢足球的動態人物。這些人有的做射門動作,有的做護球動作,造型各異,主要根據我平時踢足球的親身體會與觀察,也參考了足球運動員的形象等元素,最后做出來覺得還挺有意思。

因為之前學過設計,所以我對平面構成與立體構成也有一些了解,也比較喜歡簡潔的,如用“點線面”語言構成的器物,作品中也常常會加入一些這樣的元素,如剛才提到的“踢足球”的圓壁,“人物”與“球”的刻花,作品《青衣》的交領與排扣的設計等等。

傅子莫:制作青瓷是否對您的心境和心態產生過一些影響?例如燒窯的時候,等待的時間是否會顯得尤為漫長?

支持:燒制一件作品,燒窯的過程一般持續十幾個小時,這個等待的過程必然是漫長的。其間的心情有等待有煎熬,也有對作品的期待,因為對于瓷器而言,爐火對于泥土的塑造仍然充滿了不確定性,人的力量只能止步于窯門之前,瓷土一旦被交付給爐火,也只能聽天由命了。窯門一開,有失敗的沮喪,也有以外的驚喜。

拿我前段時間做的《青衣》為例,這是一件鏡架上的圓形擺件,它的燒制經歷了許多次失敗,它的“排扣”裝飾總是難以燒成,幾個月的時間內燒了一二十件都達不到理想的狀態。但我沒有放棄,最后燒制成功了。開窯的那一刻,無比地歡喜與興奮,我想這也是青瓷制作讓我培養了“耐心”與“樂觀的心態”。正如我喜歡的黃磊的那冊《一直愛下去》的攝影集一樣,我想對于青瓷,我也會一直愛下去、做下去。

傅子莫:您有沒有一些“獨門絕技”?

支持:說到“獨門絕技”,我覺得我現在從藝時間比較短,很多技藝仍舊不完善。但是我一直像學習和掌握的一門技藝是“跳刀”,這是我師父徐朝興老師的“獨門絕技”。

這門技藝是通過手的微微震動,隨著轱轆的飛速旋轉,在泥坯上刻出細密連續的刻痕。手部的抖動我們肉眼很難看出來。另外,“跳刀”技藝對用刀的速度要求很高,細一點的花紋,要求用刀速度要快一點,粗一些的花紋,要求用刀速度要慢一點。最后還要求屏氣凝息,一氣呵成。這幾個方面,都是十分難以練就的,需要耗費一定的時間和精力,經過常年所謂磨礪才能掌握。

中國工藝美術大師徐朝興

傅子莫:您如何理解青瓷創作中的“時間”因素?

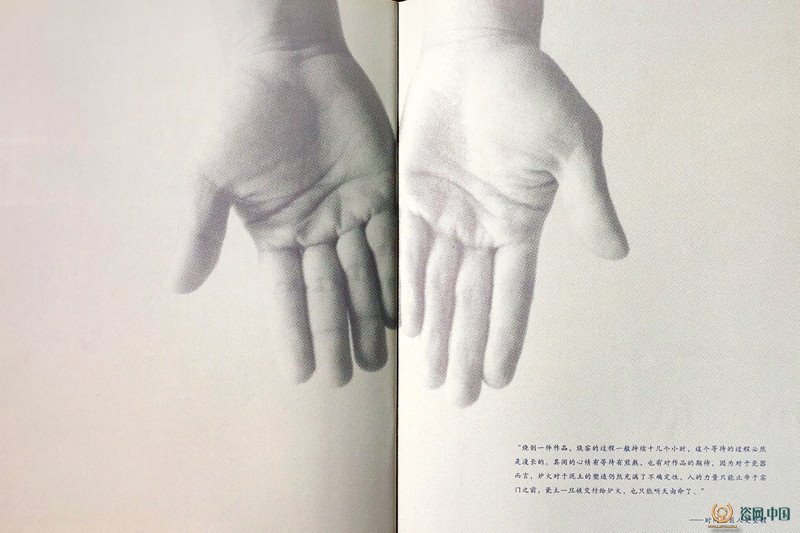

支持:我覺得一件作品花費的時間越久,就會做的越精細。如青瓷里的刻花工藝,手藝人需要經過長久的訓練才能掌握。對已一個手藝人而言,在“手”上花費的時間越多,經過越長時間的磨礪,那種堅毅,樸實的匠人精神甚至品德就會愈加明顯,我想這就是“時間”反映在青瓷上的價值。

上述的許多方面是對從藝多年的大師而言的,而作為一個年輕的手藝人,我覺得時間是永遠向前的,希望這份技藝能夠在我的生命中一直延續下去。

傅子莫:您認為手藝人所投入的時間是否可以看成手工藝區別與機械制造的一個重要因素?在這里,時間是否可以看成“心血”?

支持:手作與機器制作在時間上的區別十分明顯,比如手作拉坯成型、陰干,至修坯完成,需要耗費一至兩個星期的時間,而機器制作壓坯成型或模具注漿成形,一兩天左右的時間就夠了。手作之所以有其價值,時間的投入是一個因素,除此之外,我覺得里面還有一種“手作精神”或“匠人精神”。我個人比較喜歡日本學者鹽野米松的《留住手藝》這本書,作者用三十多年的時間走遍了日本全國以及世界多個國家,傾聽和記錄下了不同業種和不同國家匠人們的生活和他們的手藝,為這些最質樸的手藝保留了一部生動的歷史。他曾說:“手藝人制作的東西本來就是有溫度有感情的,它會在你的生活中起到治愈的作用,能滋潤我們的生活。”這也是我一直追求、努力的方向。

關于時間和心血的問題,德國作家格里梅爾斯豪森曾說:“想把一件事情做好總是需要時間,不付出大量的時間和勞動是做不成的。就好比想吃核桃,就是得先咬開堅硬的果殼。”所以,我認為“時間”在一定程度上是可以看成“心血”,但這里面還有一定的精神寄托,就是我剛才提到的“手作精神”或“匠人精神”。