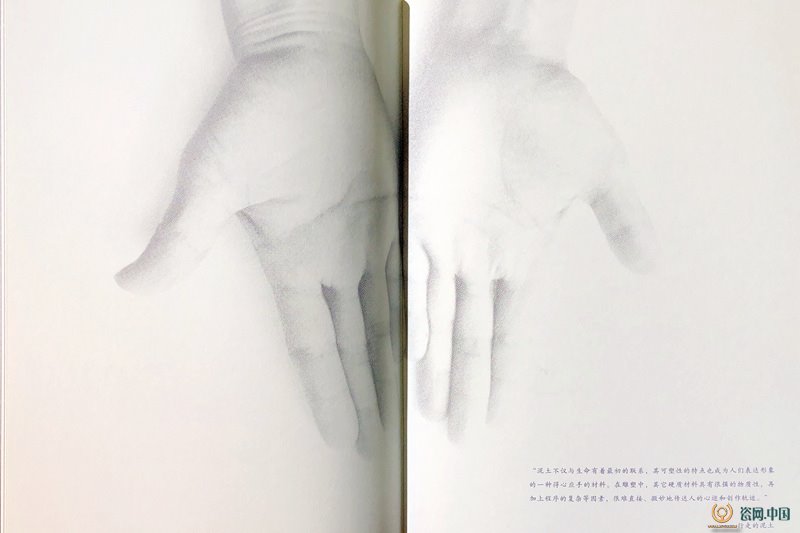

“泥土不僅與生命有著最初的聯系,其可塑性的特點也成為人們表達形象的一種得心應手的材料。在雕塑中,其它硬質材料具有很強的物質性,再加上程序的復雜等因素,很難直接、微妙地傳達人的心跡和創作軌跡。”

——行走的泥土

陳率:您在什么時候接觸到龍泉青瓷?當時對青瓷有什么印象?

陳漢:上世紀九十年代我在國外留學時,在東京國立博物館東亞館的藏品陳列中第一次看到龍泉青瓷。當時看到中國宋代青色的、簡潔的小瓷瓶竟然成為日本的國寶,有點驚喜與不解,頓時產生一種文化自信。

陳率:您是怎么理解“泥土”在您創作中的角色?

陳漢:我是一個雕塑工作者,所以我的藝術生涯始終與泥士分不開,可以說泥土是我生活中的密切伙伴。泥土便是大地,大地哺育自然萬物與人類生命,與我們相依偎。從遠古神話中的女媧摶土造人到今日我們來探討青瓷,泥土是媒介。泥土為我們揭示了生命與藝術之間的直接關系,泥土是人類精神得以在雕塑中呈現的重要媒介。

陳率:一般人可能對泥土的最早的記憶都是來自小時候玩泥巴,您也是這樣的吧?

陳漢:是的。小時候在田地里與小伙伴玩泥巴、打泥戰、捏泥人,這些都是我對泥土的最早記憶。在我的童年里,泥巴是直接的、便利的玩具。它還開啟了我最初的想象力和表現力。

后來我將要出國留學時,父母在后院挖了一團泥巴,搗碎后加上少許切成段的稻草再揉成團,最后用小布袋包好讓我帶上它離開故鄉,踏上征程。多年后,我才明白那一團泥士的意義。它象征著我的故鄉,是我自小生活著的故鄉的濃縮。

陳率:還記得第一次在雕塑中觸模泥土的情形嗎,當時的感受如何?

陳漢:在我第一次的雕塑課中,真正開始體會到原來隨處可見的泥巴可以 成為人內在精神呈現的重要媒介。雕塑與陶藝有一些不同,它沒有實用功能。從物質性的存在到人的精神性的呈現之間,泥土作為形而下的具體材料,到形而上的抽象象思想之間的跨度太大了。因此,最初的雕塑課讓我感到困感與好奇。從此,我開始了漫長而艱辛的泥塑藝術上下求索的道路。

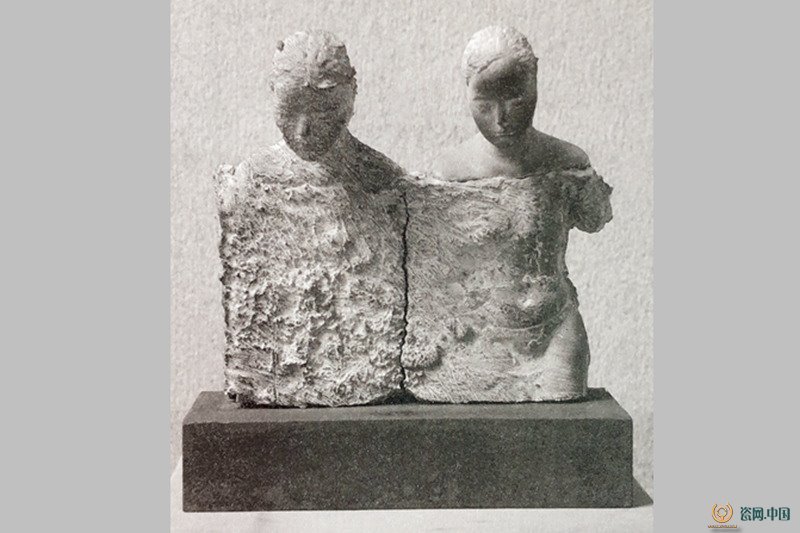

中國美術學院教授陳漢作品 裂變

陳率:在雕塑中,泥土作為材料有哪些文化意象?

陳漢:與石材、木材等傳統的硬質材料相比,泥士具有明顯的可塑性和便于操作成型的特點。在人類早期,人們對不同形象的塑造幾乎都選擇了泥土。再加上在早期先民的“萬物有靈”觀念下,泥土就更是有生命和靈性的一種物質了。不僅在中國有女媧摶土造人的遠古傳說,其它民族文化也不同程度地反映了早期人類對泥土的崇拜。如印第安的傳說認為:主神賜給每一人一杯泥土,人們就從這杯泥土中吸吮著自己的生命。在希伯來語中,“亞當”一詞便包含有“出自泥土”之意。

泥土不僅與生命有著最初的聯系,其可塑性的特點也成為人們表達形象的一種得心應手的材料。在雕塑中,其它硬質材料具有很強的物質性,再加上程序的復雜等因素,很難直接、微妙地傳達人的心跡和創作軌跡。而在中國傳統的藝術精神里,我們實際上是非常強調藝術語言與心性一體的。就這點而言,泥土是最具有敏感性的一種雕塑材料,這種泥性、泥感是最能表達心性的。當原始人類用手去觸摸泥土以及塑造形象時,上面所留下的泥土痕跡便是心跡的最初流露。這也啟示了人們對于泥土可塑性的不斷試探,最終使泥土成為人們傳達其鮮活情感的最原始、最直接、最得心應手的一種重要材料。

陳率:雕塑材料有多種,您為何偏愛陶這種材料?

陳漢:和陶器一樣,雕塑也會用到陶。我對于陶的關注是受到古代陶俑的觸發。尤其是當我第一次看到漢陽陵(漢景帝陵墓)遺址里大量如瓦礫般的陶俑時受到了強烈的震撼。那支離破碎的身軀似乎傳達著生命的脆弱與無奈。在關觀望和遙想中,我深深地感悟到生命在時空中的境遇。其實,這也正表明人們是帶著復制生命的沖動而摶土造人的。漢陽陵的陶俑開啟了我對生命的一種人認識,最終,陶也成為我創作中非常重要的一個材料。

另外,在雕塑教學中我也比較強調對陶這個材料的運用。比如在人體寫生課程中包含材料轉換環節,但這種材料轉換不是簡單地翻成玻璃鋼就結束了,而是要翻出活模,再進行陶泥印坯。這類似于兵馬俑、漢俑的陶俑,其實是很傳統的做法。在貼好陶并經過燒制后,在重新組合,如果作品體量很大,里面還會用到一些稍微現代的方式,如使用一些金屬或者是木架作支撐。這個過程可能就會產生出有現代性的、有觀念意味的作品。

陳率:借助陶這種材料,您形成了哪些自己的創作語言?

陳漢:陶這種材料還有一個特征:呼吸性。我們通常將燒成溫度在750°C到1000C之間的陶稱為低溫陶。中國古代陶俑大都屬于低溫燒制。低溫陶與高溫陶在材質特性上有較大差異,低溫陶質地疏松,有良好的透氣性和滲水性。這是一種和時間息息相關,并具備風化和可還原特性的活態材質,或許也正是這一特點成就了它對時間的見證以及與生命的某種內在聯系。因為燒制溫度不高,所以它的表面還有氣孔,能夠吸水,仿佛和人的皮膚一樣具有呼吸性。所以,我的作品也希望利用低溫陶的這種特性來傳達一種對生命的感悟。在顏色處理上,我所選用的低溫陶材料,其鐵分子在燒成后會呈微紅色,在這個基礎上再用淡紅的顏色描繪以接近人皮膚的顏色,同時略加打磨,在質感上就更加接近了。而且,低溫陶塑表層的亞光性還有利于雕塑形態自然融人周圍的空間。也就是說,這個材料是一個很有包容性、能夠承載很多生命信息的材料。

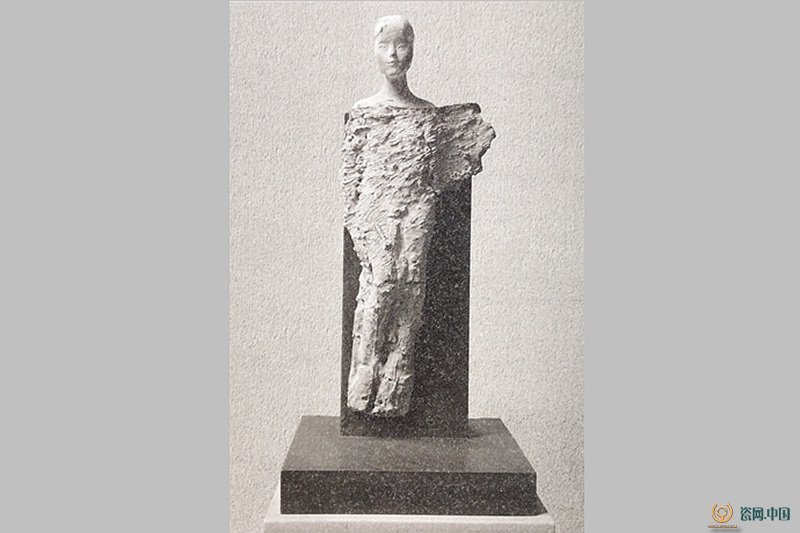

中國美術學院教授陳漢作品 翅膀

陳率:從陶到陶塑,如何為泥土注入生命力?

陳漢:在摶土造人的過程中,首先要面對的一個問題是如何讓塑造出來的人可以自己站立。現實中,人因為具有敏感的平衡調節能力和相應完備的生理機能,所以只需憑著兩條腿就可以站立。我們擁有這種特殊的能力卻似乎毫無覺察地生活著。實際上,人的站立是身體中內含的生命力與地球引力抗衡的過程中所獲得的一種均衡狀態。生命力在人身體中無處不在,并自覺地以一種均衡的方式分布在身體的每個角落,這種均衡的力支撐著身體的站立。

那么,雕塑人像該如何體現人的這種自立性?這或許是人類用泥土復制生命首先要面對的一個問題。比如,在古埃及的立像雕塑中似乎還未發現這種身體自立均衡的審美意識。古埃及立像雕塑的特點是站立腳(重心腳)與前腳的長度不同,把人的所有運動能量封閉在身體內部。古希臘的人體雕像有時則是通過雕鑿樹干和人的腿部進行配合,以支撐人體達到平衡。但是,古希臘人已經逐漸開始探索立像雕塑造型與身體力學的關系。如古希臘雕塑《青年》把站立腳與右腳區分開來,大部分重量靠支撐腿支撐,同時,將受力側的骨盆提高,相應地,胸腔向相反方向傾斜而獲得左右平衡。在尚未發現地球萬有引力及重力原理的時代,這種對站立人體內部重力軸線的感知是雕塑藝術里程碑式的發現。

漢陽陵陶俑的塑造一定也面對過重心的問題。當我看到漢陽陵遺址滿地倒著的陶俑時,想象到他們原初并不是這樣的狀態,這是經過歲月變遷。洗禮才會如此。

同時,這也表明低溫陶塑材質的脆弱性,它似乎與人的生命有著同樣的遭遇。并且,陶的材料對雕塑造型是有限制的。正因為它的脆弱性及其對成型方式的要求,決定了不能做特別強烈、夸張的動態 ,而這種限制恰恰有利于反映人的造型中最普通型的東西,同時,對雕塑形態自身的自立性也提出了根本的要求,所以那段時間我對具象人體雕塑的重力、重心和平衡力方面做了很多探索。我覺得人站立在地球上的概念對我的作品起到了很重要的作用。