釉色與質(zhì)感是青瓷最為直觀的表面特征,也是青瓷藝術(shù)的表現(xiàn)核心。自古以來(lái)人們對(duì)青瓷有多少溢美之詞,都離不開(kāi)對(duì)青瓷釉色和質(zhì)感的贊美。如“雨過(guò)天晴”“干峰翠色”“幽雋淡永”“滋潤(rùn)瑩透”“古意盎然”“潤(rùn)澤如酥”“類(lèi)冰似玉”“晶瑩剔透”等等。中國(guó)人就是憑著“向外發(fā)現(xiàn)自然,對(duì)內(nèi)發(fā)現(xiàn)自己”的藝術(shù)創(chuàng)造精神,始終都在追求一種“絢爛之極,歸于平淡”的美的境界,而這種“夢(mèng)想”之美,終于通過(guò)中國(guó)青瓷的釉色和質(zhì)感的呈現(xiàn),得到了充分的展示。

色

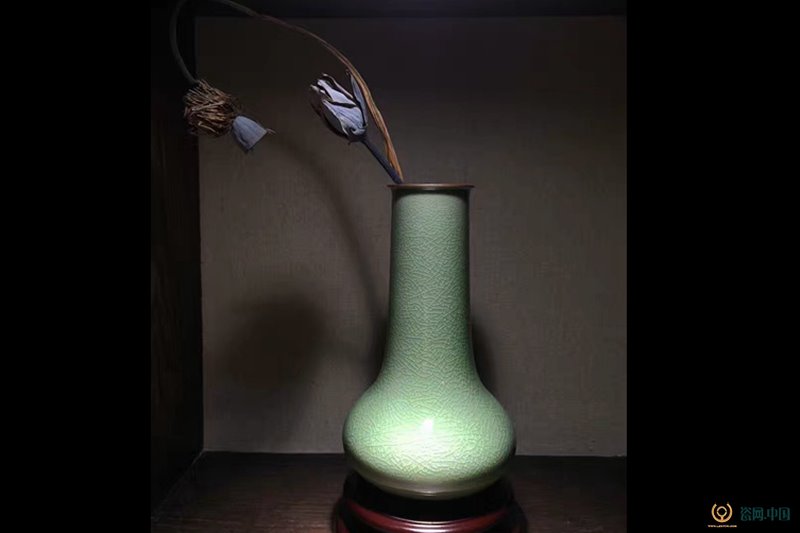

青瓷之所以一直受世人贊譽(yù),與其“豐盈滋潤(rùn)”“美不勝收”的釉色密不可分,尤其是可與碧玉斗妍的龍泉青瓷及南宋官窯,更是將其釉色推上了“清水出芙蓉、天然去雕飾”的返璞歸真的藝術(shù)高地。難怪人們將其比喻為“海洋綠”(印度)和“雪拉同”(法國(guó)),因?yàn)榍啻芍陨瑞B(yǎng)“眼”又養(yǎng)“心”,實(shí)在是醉美之極。

從青釉的美感價(jià)值上去考量,青瓷的釉色表現(xiàn),在青瓷的創(chuàng)作中是第一位的,因?yàn)榍嗌乔啻傻膫€(gè)性特征,是青瓷的命名依據(jù)。稍懂中國(guó)青瓷史的人都知道,青瓷的發(fā)展史可以說(shuō)就是一部釉色的演變史:早期的原始青瓷由于釉層淺薄、燒窯氣氛掌控不佳,釉色自然不可能純真。東漢之后,隨著施釉技術(shù)及燒成還原氣氛的改進(jìn),釉色才可能呈現(xiàn)“一泓春水”般的效果。

到了三國(guó)兩晉時(shí),青釉的發(fā)色已經(jīng)達(dá)到了“回顧生碧色,動(dòng)搖揚(yáng)縹青”般的青綠色,當(dāng)然此時(shí)的這種透明薄釉,還遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到玉色的臨界。直到唐、五代, 才剛將它推至 “綠云”“薄冰”的相度,詩(shī)人陸龜蒙把此期的“秘色瓷”贊為“千峰翠色”,似稍有奪張之意。到了北宋晚期,經(jīng)“石灰堿釉”的燒制,“汝”窯得以問(wèn)世,才真正“雨過(guò)天青”。但要論青瓷袖色的表現(xiàn)極致,當(dāng)推南宋官窯和龍泉窯的粉青及梅子青,由于乳濁厚釉的出現(xiàn),終使中國(guó)青瓷登上古代文明的高峰。

意

“千峰翠色”乃天地之大美,然中國(guó)人并不滿(mǎn)足于感官,偏要“外師造化,中得心源”,化三千年之修功,硬生生創(chuàng)造出一個(gè)“天人合一”的青瓷世界,這是為什么?這是一種信仰,一種境界,一種人文精神。

“敬天尚青”是中華民族的人文情結(jié),自古以來(lái),“上天入地”一直是中國(guó)人的理想之夢(mèng),因此才有了諸如天上嫦娥、地下行孫等美麗的神話(huà)小說(shuō),也就是說(shuō)在中國(guó)人的頭腦中,沒(méi)有“上帝”只有“天地”,是天地養(yǎng)育了人類(lèi),故人類(lèi)必有報(bào)恩于天地之心。出于對(duì)天的崇拜,所以喜愛(ài)天的青色便成了信仰的必然,以致吃的是青菜,穿的是青布衣,用的是青瓷碗,連日常生活都離不開(kāi)一個(gè)“青”字。在中國(guó)的五行學(xué)說(shuō)中,青色是東方的主色,青色意味著生機(jī)、寬廣、正直、高尚。所以青瓷的發(fā)明,不僅暗含中國(guó)人內(nèi)在精神的需要,也吻合中華民族優(yōu)雅、清靜、含蓄、沖和的性格特征。中華文化是詩(shī)意文化,中國(guó)藝術(shù)是一門(mén)柔性藝術(shù),如果說(shuō)哪一門(mén)藝術(shù)更能體現(xiàn)這種柔性的人文精神,恐怕非中國(guó)青瓷文化莫屬。

韻

何謂“韻”?“韻”為節(jié)奏的表情。“雅”和“逸”正是中國(guó)藝術(shù)的表情特征。由于中國(guó)人的審美標(biāo)準(zhǔn)定格為君子,君子比玉“文質(zhì)彬彬”,故其文化表現(xiàn)諸如詩(shī)歌、音樂(lè)、舞蹈、建筑、書(shū)法、繪畫(huà)、陶瓷、雕刻等均向玉的品質(zhì)靠攏,“貼清骨以靜息,撫柔肌而凝神”絕對(duì)不事張揚(yáng),它與西方藝術(shù)那種劍拔弩張的對(duì)抗表現(xiàn)方式,形成鮮明的對(duì)比,它是以一種極其含著的“疏淡含精勻”的柔變形式去誘導(dǎo)觀眾移情,進(jìn)入一種靜逸的夢(mèng)幻般的理想境界。

青色為冷色,青色本身就象征陰柔,有人說(shuō)欣賞青瓷作品就像在欣賞一位古典美人,貴妃耶?西施耶?依我看來(lái),更像亭亭玉立在山野間的美女西施,既秀外慧中,又樸實(shí)端莊,其百看不厭的釉色風(fēng)韻真是沁人心肺。

界

“藝術(shù)當(dāng)隨時(shí)代”乃老生常談,但不得不說(shuō)。“跨界”是當(dāng)代多元文化的新常態(tài)。作為傳統(tǒng)青瓷根本出路在于創(chuàng)新,創(chuàng)新的突破口又在哪里?筆者認(rèn)為就在對(duì)青瓷的美感價(jià)值的重新發(fā)現(xiàn)和定位。技藝是不變因素,但思想必須與日俱進(jìn)。

青瓷之美,美在釉色,古人為了充分體現(xiàn)釉色之美,從工藝至造型裝飾,不斷求索,創(chuàng)造了刻花、堆塑、出筋、露胎、點(diǎn)彩等等表現(xiàn)技法,為釉色的出彩費(fèi)盡心機(jī)。然面對(duì)科技高度發(fā)達(dá),青釉呈色已全然不成問(wèn)題的今天,我們完全可以“移情別戀”,暫時(shí)告別傳統(tǒng)模式,把我們的創(chuàng)作重心轉(zhuǎn)移到對(duì)青釉這種材料美感的重新思考和發(fā)揮上來(lái)。世界上有些著名的陶藝家就是抓住晶瑩剔透、青翠欲滴的釉色所展示出來(lái)的美感價(jià)值,借助簡(jiǎn)練的意象之形,展示自己的心靈世界,當(dāng)然也還有不少陶藝家大膽拓寬表現(xiàn)形式,如裝置、壁飾、陶塑等各種藝術(shù)方式,展示青釉的魅力,通過(guò)“復(fù)調(diào)多音”的形式盡一切可能,將青釉這種媒材發(fā)揮到淋漓盡致。充分體現(xiàn)了“愈有風(fēng)格的東西,愈要強(qiáng)調(diào)某一點(diǎn)”的藝術(shù)思想,也再次證明了只有把某一種構(gòu)成要素從傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)中解放出來(lái),給予它重新架構(gòu)的完全自由,才能發(fā)揮它更大的表現(xiàn)潛力。

當(dāng)然“跨界”也絕非易事,正如西方文藝?yán)碚摷叶磐凇端囆g(shù)即經(jīng)驗(yàn)》一文中所說(shuō):“每種藝術(shù)都有一種日用語(yǔ),而這種日用語(yǔ)所表述的是其他的語(yǔ)言不可替代的,因?yàn)槊糠N媒介所說(shuō)的那些話(huà),用任何其他語(yǔ)言都不能說(shuō)得那么好,那么完整。

雖然,現(xiàn)在藝術(shù)提倡“模糊”、 時(shí)興“混搭”,但這一切都是手段,根本目的還是為了強(qiáng)化突出“個(gè)性”。“萬(wàn)變不離其宗” ,談到青瓷的“跨界”還是離不開(kāi)一個(gè)“青”字,因?yàn)檫@是青瓷的“根”,有人“差強(qiáng)人意”,不顧“文”“質(zhì)”關(guān)系,“強(qiáng)物所難”,“畫(huà)蛇添足”,顯然是不明智的。