人類文明自從用火開始,出現(xiàn)了陶器。瓷器的出現(xiàn),一方面源于陶器的形制、器類、工藝以及裝飾,另一方面也繼承了玉器、青銅器、漆器的傳統(tǒng)。青瓷是中國瓷器誕生最早的形式,并始終是主流,究其原因,一方面是源于中國傳統(tǒng)文化中的“五色”崇拜,另一方面則源于儒家“比德如玉”的君子文化價值觀。

考古發(fā)掘證實,我國與漢代瓷窯開始生產(chǎn)青瓷與黑瓷,而以青瓷為主,黑瓷極少,黑瓷多由青瓷窯兼燒,其中以越窯青瓷質(zhì)量最高。馮先銘在《中國陶瓷》一書中指出:“青瓷與黑瓷都是以鐵為著色劑,生產(chǎn)工藝基本相同,其區(qū)別在于釉料中的氧化鐵的含量。含量在百分之三以下的燒成青瓷,在百分之四到百分之九以上的就可以燒成黑瓷。”青瓷作為瓷器之祖,從其誕生之初至今,經(jīng)久不衰。

《說文解字》釋“青”為會意,從生,從丹,東方色也。青是五色系統(tǒng)中的正色,相對于間色而言。

與陰陽五行相匹配的五色,與五德始終的國運(yùn)聯(lián)系起來,象征著國色。《考工記》曰:“畫績之事,雜五色。東方謂之青,南方謂之赤,西方謂之白,北方謂之黑。天謂之玄,地謂之黃。青與白相次也,赤與黑相次也,玄與黃相次也。青與赤,謂之文;赤與白,謂之章;白與黑,謂之黼也;黑與青,謂之黻。五采備,謂之繡。”青色表示方位為東方,“青宮”即“東宮”,與“正色”相應(yīng)的“間色”,亦稱“第二次色”,指紺(紅青色)、紅(淺紅色)、縹(淡青色)、紫、流黃(褐黃色)五種由正色混合的顏色。正色與間色成為古代封建社會明貴賤、辨等級的工具,不得僭越。

《論語》中記載孔子曾說“紅紫不以為褻服”“惡紫之奪朱也”,即是闡明正色與間色的禮制。

國畫中“青”的使用非常早,文獻(xiàn)中記載可以追溯至商州時代。所使用的金屬類青色曰石青,即堿式碳酸銅,包括空青、扁青、曾青、白青、沙青等;植物類青色曰花青,用藍(lán)靛制成。花青色青翠靈活,所謂畫家之要色,在國畫中普遍使用。專門以青為繪畫顏料的畫種曰青綠。元末明初時期的陶宗儀《輟耕錄》記載繪畫十三科,最末一科是“雕青嵌綠”,曾經(jīng)是宋元院體畫的典型。

青瓷的青色作為正色,是中國傳統(tǒng)文化中禮制的體現(xiàn)。同時,其色調(diào)及質(zhì)地的不懈追求,則沿襲了儒家崇尚的玉文化。

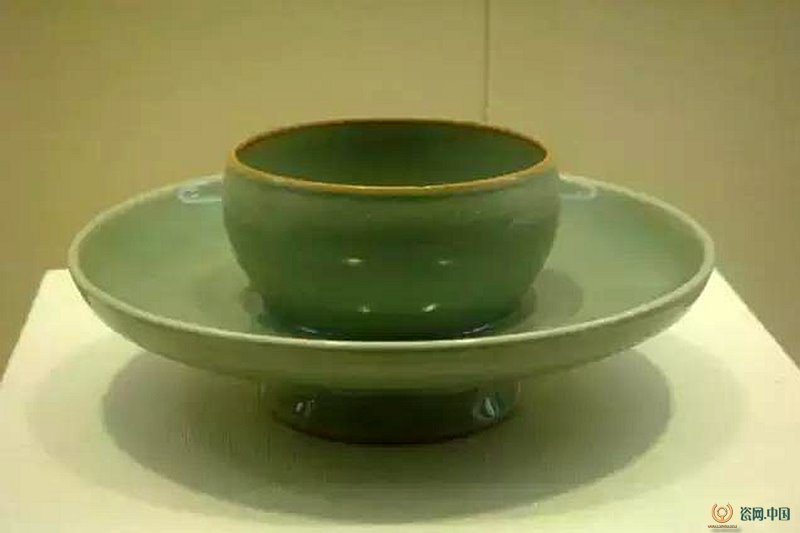

在唐代,較之于北方邢窯白瓷的“如銀似雪”,南方越窯的胎質(zhì)細(xì)膩,釉層均勻,手感渾厚滋潤,所謂“如冰似玉”,形成“南青北白”的格局。宋代龍泉窯無論是器型還是釉色,與越窯、甌窯、婺州窯均有直接淵源,尤其是南宋龍泉青瓷,燒成了粉青、梅子青等等青翠嬌艷的釉色,充分達(dá)到了玉的程度,可謂形神兼?zhèn)洹T谛沃粕希匾u商州秦漢青銅器及玉器的傳統(tǒng),呈現(xiàn)出崇古之風(fēng),典型如宋代哥窯源于商州玉琮的琮式瓶。從五代至南宋興起的青白瓷,普遍被視作青白玉的替代品。南宋詩人李清照《醉花陰》中“玉枕紗櫥”即指色質(zhì)如青白玉的青白瓷枕;元代大量出現(xiàn)的青白瓷器銘“玉出昆岡”同樣體現(xiàn)出視青白瓷如青白玉的觀念。

青瓷之青,作為禮儀文化中的正色,同時承載著儒家“比德如玉”的文化理想,是中國傳統(tǒng)文化中雅正的主色調(diào)。