燒造小史

我的老師,中國古陶瓷專家鄧白先生曾說:“瓷器的發明者是中國人,這是全世界所公認的,而瓷器的發源地在浙江,首先創燒出成熟青瓷的是浙江越窯。它在陶瓷史上是劃時代的產物,是中華民族的光榮,也是浙江無上的光榮。”

早在兩漢以前浙江德清、上虞一帶便出現了原始青瓷,后來出現我國最早的青瓷——越窯,我們把它稱為“青瓷之母”。龍泉地區的青瓷燒造大致出現在南北朝,約公元300——400年間,我認為,青瓷是一種化土石為珠寶的藝術。

北宋中期以后,浙江越窯漸衰,青瓷生產地由浙東轉向浙中,再向浙南山區處州(龍泉)一帶轉移。南宋定都臨安以后,龍泉窯得到迅速發展,質量、規模、數量都有很大增長。

轉移的原因眾說紛紜,我個人覺得有這三點原因:一是龍泉材料較多,瓷土豐富以及燒窯的木材多;而是戰爭的因素,龍泉是山區,山林之中躲避較為安全;三是交通運輸的便利,在山里制造瓷器,可以依靠甌江的內河運輸。

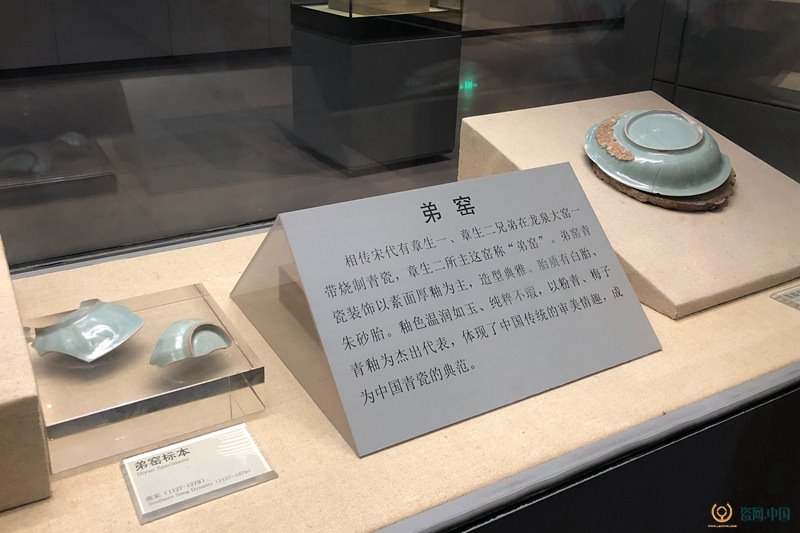

南宋后,龍泉章生一、章生二兩兄弟創制的哥窯、弟窯較為有特色。大哥章生一的哥窯,胎質堅硬,以黑胎、灰胎為主,有開片、魚裂紋、百圾破(蟹爪黃)等,顏色呈現黃白色。弟弟章生二的弟窯,胎質細膩,以白胎、淺灰胎為主,無開片,厚釉,呈現青潤如玉的感覺。其次就是融合各家之長的官窯,以紫口貼足為主要特征,但是產量很低。

元代龍泉窯衰微,逐漸被景德鎮的白瓷、青花、釉里紅等替代,至明清幾近消亡。

建國以后,1959年,政府成立浙江省龍泉青瓷恢復委員會,為迎接中華人民共和國成立十周年,龍泉瓷廠接受北京人民大會堂浙江廳等3個廳堂的室內陳設和國慶餐具研制任務,在浙江美術學院鄧白教授指導下,組織老藝人、技工集體設計生產出具有傳統風格和實用價值的花缸、花瓶、燈臺、餐具等青瓷。

1963年,省政府開了鑒定會,確定了龍泉窯的風格,龍泉青瓷的特點為:一、胎骨分白胎與黑胎,無紋片和有紋片。二、采取了多次素燒、多次上釉,再入窯燒的方法,變原來的厚胎厚釉為薄胎厚釉,產品輕靈端巧,釉層純凈含蓄。三、燒制溫度提高,將“鐵”還原的著色效果達到了最佳點,突出了青色(梅子青、粉青、豆青、艾青),總體感覺釉色青翠、渾厚滋潤、沉靜柔和,具有釉汁固著、內外一色、細膩均勻的優點,加上造型端莊、大氣精致、簡練大方。裝飾紋樣古樸典雅,給人晶瑩剔透、溫和寧靜的美感。

另外,這次鑒賞會也確定龍泉青瓷恢復燒造已取得成功

東方之青

龍泉青瓷主要有梅子青和粉青兩種。梅子青,是色如初梅,青翠碧綠,晶瑩剔透,又如嫩荷,清晨沾露的荷葉;粉青,是色如淡青湖水,柔和明凈。除了這兩種經典的青,另外還有豆青、艾青、天青、綠青、青黃、杏黃等。

談色彩寓意之前,我先說一下現在流行的色彩學,這是西方的理論,將色彩分為:色相(色彩冷暖傾向)、色度(黑百度)、彩度(色彩鮮艷度),各種顏色都是這三個要素改變比例調和而來,故色彩是可以標定的。而東方的色彩概念,依據的是《周易》中的“象”的理論,是一種象征和意象,用八卦來象征萬事萬物,色彩僅有一個大概范圍,并無明確的標定。

下面我結合東方色彩概念,來說一下我對“青 ”的理解。在八卦圖中,中央屬土,為黃色。坎卦在北方,屬水,為黑色。離卦在南方,屬火,為紅色。兌卦在西方,屬金,為白色。震卦在東方,屬木,為青色。巽卦在東南,為綠色。艮卦在東北,為藍色。從八卦上來看,東方的青是介于東北方的藍和東南方的綠之間的,是指藍與綠之間的青色,它可以是偏藍一點的青,也可以是偏綠一點的青。這種青色,是無法用定量來標示,也無法用文字來界定的。所以,龍泉窯青瓷的梅子青色和粉青色,應當是“貴乎中庸”、“艷而不俗”的。

同時“青”也受到中國文人畫審美趣味的影響,看重“素雅、淡靜、脫俗、含蓄”。北宋時期的文人畫追求“似”與“不似”之間,注重形神兼備、以形寫神。文人的這種審美愛好,潛移默化地影響了龍泉青瓷。

對于美術家而言,應該喜歡所有的顏色,我畫油畫、水彩,關鍵是做好色彩搭配,形成色瓷對比調和,沒有拘泥于某一種顏色。

傳承發展

徐朝興大師的成功雖然有一定的時代機遇,但這樣的成就也是他從藝六十年自己努力用心經營的結果。首先是他始終如一的工匠精神,他從14歲進窯廠,六十年來一直和青瓷打交道,做事情十分認真負責。同時他注重技藝的創新,如他的跳刀技術,讓人嘆為觀止;再是他的人品方面,體現在他技藝的傳承和招收弟子上,他的弟子陳愛明、盧偉孫等一批新秀,成就已經十分突出,可見他十分注重事業的傳承和下一代的培養;在一點是徐朝興和他的群體相處十分融洽,俗話說“獨木不成林”,他同時期的龍泉青瓷大師,各有特色——比如毛正聰的作品造型簡練、制作精細;夏侯文注重造型仿古,作品厚重大氣;張紹斌則別出心裁,求精求怪——徐朝興既注重向他們學習,有堅持個人獨特的風格,最終成為龍泉青瓷的領軍人物。

老子說:“形而下者謂之器,形而上者謂之道。”龍泉青瓷的傳承與發展,既要重“器”更要重“道”。當我們在大力提倡“工匠精神”的同時,更要努力去尋找和體味在“器”后面的文化,把逾越千年的青瓷文化的精神傳承下去,發揚光大。