(圖片來源:網(wǎng)絡(luò))

若要追溯陶瓷的源頭,你會驚訝的發(fā)現(xiàn),瓷器的生產(chǎn),是一個相當(dāng)漫長的過程,它在人類歷史上存在了接近兩萬個年頭。

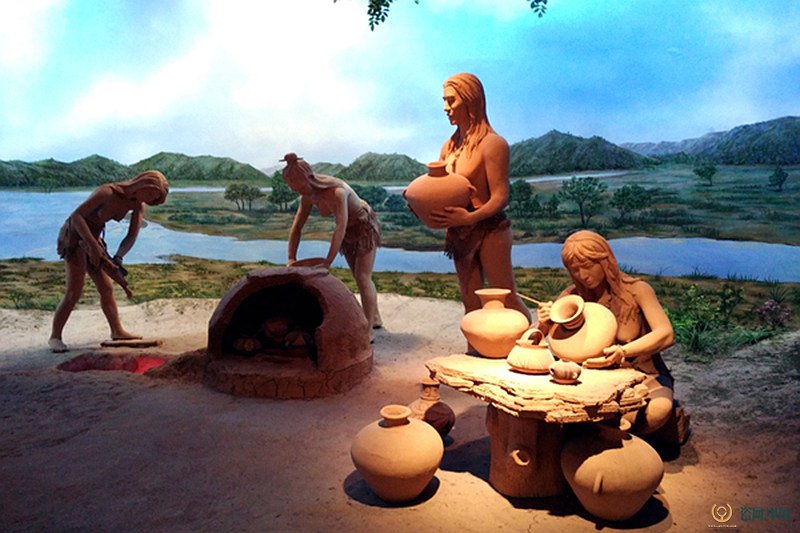

洪荒時代,在人類進化的漫長歲月里,由恐懼到利用,火給人類增加了勇氣,帶來了溫暖和光明,還使人類獲得了一個重要的認知——經(jīng)火燒灼過的泥土可以粘結(jié)變硬,如此一來,陶器應(yīng)運而生。

萌發(fā)

今天所見到的新時期時代的那些形形色色的陶器中,正徐徐萌動著陶器文化的種芽。

大約公元前2000年,由于燒造溫度的提高,贛江流域部分印紋陶表面出現(xiàn)了極薄的光亮層,即所謂的“自然釉”。這些原本形貌粗陋、顏色灰暗的印紋陶,由此開始披上了晶瑩閃亮的外衣,因其制作工藝較粗、燒結(jié)溫度較低,故被稱為“原始瓷”。

盡管質(zhì)地粗糙,其貌不揚,但這些灰白胎上略施青黃色薄釉的原始青瓷,卻是各類青瓷的鼻祖。在世界的東方,瓷器的文明曙光被點亮。之后,原始瓷的生產(chǎn)仿佛山洪傾瀉一般迅速形成洶涌澎湃之勢。

隨著社會變革,古老的陶瓷業(yè)也煥然一新——

一種全新面貌的青瓷在東漢早期上虞地區(qū)的窯場中誕生了,浙江上虞一帶曾是古越人的故鄉(xiāng),這里生產(chǎn)的青瓷胎質(zhì)細膩致密,釉色均勻瑩潤,有青、淡青、青綠、青黃,胎釉結(jié)合良好,擊之聲如金石,燒結(jié)溫度高達1200°C以上,已達到成熟瓷器的標準。由陶到瓷的漫長歷史過程結(jié)束了,青瓷生產(chǎn)由此開始新的紀元。

如果對全國古代青瓷窯址作以鳥瞰式的觀察,便可看到自成熟青瓷創(chuàng)燒后,其產(chǎn)地隨著時間的流逝而不斷向周邊地區(qū)擴展,甚至出現(xiàn)跨地域性的延伸現(xiàn)象,各窯所燒青瓷猶如春天的種子,迅速將世人的生活園地裝點得滿目青翠。

由于制作成本低,并在審美價值等許多方面無可替代,青瓷很快博得世人的普遍喜愛。東漢時期,無論是掌握先進制瓷技術(shù)的越窯,或是廣東、貴州等尚停留在原始瓷生產(chǎn)階段的偏遠地區(qū)窯口,產(chǎn)品都以青綠色釉為主色調(diào),此后的幾個世紀里,中國的制瓷業(yè)幾乎由青瓷統(tǒng)占。

三國兩晉時期,越窯青瓷銷路廣闊,輸出海內(nèi)外各地。同時,甌窯、婺州窯、宜興窯、岳州窯的青瓷制作也獲得了長足的進步,但任保持著唯越窯馬首是瞻的局面。

榮興

唐代政治中心在北方的確立,使得北方邢窯白瓷生產(chǎn)崛起,向青瓷的傳統(tǒng)優(yōu)勢地位發(fā)起挑戰(zhàn)。

之前的南朝,厚葬之風(fēng)的戛然而止,嚴重沖擊了越窯青瓷的生產(chǎn),生產(chǎn)萎縮、工藝停滯的局面延續(xù)了相當(dāng)長的時間,加之唐代金銀器、漆器和絲綢等工藝興旺,取代了青瓷占據(jù)了大量日用消費品市場。內(nèi)憂外患的青瓷,需要一個契機,反敗為勝。

安史之亂后的中晚唐,黑暗的政治氛圍令文人放棄了對仕途的向往,轉(zhuǎn)為對個體生命的重視和文化藝術(shù)的執(zhí)著,紛紛南下避難或過上隱逸休閑生活的文人士大夫們,向江南的經(jīng)濟文化中傾注了新的文人思想。他們以歷史上“竹林七賢”的生活態(tài)度為楷模,斗茶尚氣,對越窯青瓷大事褒獎和謳歌,極大地刺激了越窯青瓷的消費,也提升了其藝術(shù)審美。就此,越窯青瓷經(jīng)歷了短暫的休眠,又再回巔峰。

其中一例,可以窺見越窯當(dāng)時名滿天下之盛景。成書于唐代,經(jīng)后人增補修改的《茶經(jīng)》,對唐代各大青瓷名窯進行了點評,該書云:

碗,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,壽州、洪州次。或者以邢州處越州上,殊為不然。若邢瓷類銀,越瓷類玉,邢不如越,一也;若邢瓷類雪,則越瓷類冰,邢不如越,二也;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色綠,邢不如越,三也。”

類玉似冰的越窯青瓷,被捧為諸窯之魁。其中精品,得“秘色瓷”之美譽,所謂“秘色”是一種偏灰綠的青色,這般顏色就如同在深山幽谷中,給人以滿目青翠的潤透清新之感。

不知釉色,在裝飾風(fēng)格上,此時越窯青瓷也洗盡六朝鉛華,多在釉下飾以簡練線條,注重寫意的刻劃花,寥寥幾筆繪出一朵盛開的荷花,一枝風(fēng)吹葉卷的荷葉,或者花朵舒展、枝葉對稱的海棠花或四瓣花……所謂“蒙茗玉花盡,越甌荷葉空”,它們既是日用器,更是藝術(shù)精品。

總之,唐代越窯青瓷名滿天下、風(fēng)騷古今,并從這時起,上貢皇室,下貢百姓,并遠銷海外,雖然形成了所謂“南青北白”的局面,但青瓷作為傳統(tǒng)瓷種,仍以其強大的優(yōu)勢蓬勃發(fā)展。

文明的傳播就像嬌弱卻頑強的青藤幼苗,當(dāng)破土而出的瞬間,它的先進性和優(yōu)越性一旦被認識到,總會向渴望這種文明的地方擴散攀蔓。于是,它不在屬于一個區(qū)域、一個民族……

晚唐至五代,瓷器的生產(chǎn)面貌就遠比“南青北白”的簡單概括。更為豐富多樣。同屬盛行白瓷的北方,陜西耀州窯正處于探索期,青瓷、黑釉瓷、白釉瓷、花釉瓷、釉加彩瓷等品種均有生產(chǎn)。到了五代,情形就大不同了,在耀州窯的產(chǎn)品中,青瓷比重陡然加大,質(zhì)量也顯著提高,耀州窯遺址中的“官”字款青瓷殘片,證明耀州窯中的精品青瓷也可比肩越窯,均被選為宮廷用瓷。

五代耀州窯青瓷生產(chǎn)的成就,預(yù)示著青瓷全國范圍內(nèi)的鼎盛期即將到來。

繁茂

充滿生機的青藤,在他茁壯成長時總是將柔嫩的莖蔓伸向同樣生機的各方。于是,它不再孤單,因為有生命力、時間、空間給它帶來的是一片生機!

北宋中期以后,越窯窯系當(dāng)?shù)赜捎陂L期燒制青瓷,瓷土原料、燒制燃料資源嚴重短缺,敲響了當(dāng)?shù)刂拼蓸I(yè)的喪鐘,北宋晚期,這一瓷窯體系已奄奄一息。越窯的衰落,破壞了青瓷的供求平衡,龍泉窯青瓷在此時異軍突起,并于之后的幾百年間名聲大噪。

龍泉位于浙南山區(qū),那里到處都是崇山峻嶺,不僅瓷土資源豐富,植被繁茂,而且水路交通十分便利,是制瓷的理想之地。越窯衰落之后,部分工匠奔向龍泉一帶立窯燒瓷,繼續(xù)將青瓷傳統(tǒng)在新天地中發(fā)揚光大。

同時,越窯江河日下,陜西耀州窯卻很快發(fā)展為北方青瓷的生產(chǎn)中心,“巧如范金,精比琢玉”的耀州窯青瓷,在北宋年間成為歷時最久的貢瓷。

全國的青瓷制瓷業(yè)在北宋呈現(xiàn)百家爭鳴、百花齊放的繁榮態(tài)勢,隨著時間的推移,河南的汝窯漸漸脫穎而出,奪去了北方青瓷的霸主地位。

政治上昏庸無能的徽宗皇帝,對青瓷文化的傳播互動貢獻卻不小,他所代表的宮廷審美,先是令北方汝窯的先進工藝和浙江越窯的優(yōu)秀傳統(tǒng)得以推廣溝通,不久之后的宋室南渡,使北方窯系的匠師們直接來到南方,加深了南北青瓷工業(yè)的融合。汝窯乳濁釉技藝傳入南方以后,為當(dāng)時受越窯影響至深的龍泉窯注入了新的生機,從此以后,龍泉窯便以粉青、梅子青的乳濁釉聞名于世。

此后在浙南地區(qū)形成了龐大的龍泉窯系,完全摒棄了之前越窯普通采用的刻、劃花,脫盡煙火塵世氣息,通過豐潤厚濁的釉色,追求著“疏淡含精勻”的藝術(shù)境界,以無紋為勝,以厚釉為上,以鐵足為美,幾者互為表里、相映成趣。誠如范寬所謂“對景造物,不取繁飾,寫山真骨,自為一家”。

北宋一朝,名窯迭起,定窯白瓷、建窯黑瓷。均有精品燒制供宮廷御用,而在色彩繽紛的各種名品源源不斷地貢入宮廷時,北宋統(tǒng)治者并未眼花繚亂,卻依然執(zhí)著地鐘情于典雅的青瓷。“蔥翠”“梅子青”“豆青”“卵青”“粉青”“灰青”“雨過天青”,每種青色之間都有所差異,微妙不但在于冷暖變幻,還因窯焰而濃淡有別,像不同季節(jié)里的天空、山川、湖水,又如同中國人的性情——含蓄、玄妙而靈動。

南遷后的宋室為南方帶去了生機,著名文學(xué)家陸游說:“大駕初蹕臨安,故都及四方士民商賈輻輳。”瓷器的需求量大增,其時越窯、婺州窯、甌窯相繼衰落,只有龍泉窯憑借它優(yōu)越的制瓷條件,在原有的基礎(chǔ)上迅速發(fā)展,品種也發(fā)生很大變化,多管瓶等隨葬品的產(chǎn)量減少了,而插花擺設(shè)用的花瓶和焚香用的香爐陸續(xù)出現(xiàn)了,文人審美與制瓷業(yè)的互動,推動著龍泉窯邁向藝術(shù)的新境界,其產(chǎn)品釉色青翠,有的如碧玉,有的似翡翠,如粉青、梅子青釉等等,美不勝收,在中國陶瓷史上書寫下濃墨重彩的一筆,也不知不覺地把古代青瓷的藝術(shù)高度逐漸推向了頂峰。

南方青瓷業(yè)的強勢相對應(yīng)的是北方制瓷業(yè)的相對萎靡,即便是統(tǒng)一天下的元朝政府再次選擇將政治中心落戶北方,也是于事無補。元代的南方制瓷業(yè)在總體上依然保持著上升勢頭,此時的制瓷業(yè)中心逐漸來到了景德鎮(zhèn),聞名天下的青花瓷成為新寵。而傳統(tǒng)的青瓷和青白瓷,這兩棵枝繁葉茂的參天大樹,令那些原本產(chǎn)量就較小的瓷種,漸漸消失在它們巨大的樹冠陰影之下。

作為青瓷生產(chǎn)龍頭的龍泉,除繼續(xù)生產(chǎn)大批粉青、梅子青厚釉瓷器外,還能燒制高達一米的大件青瓷器。不僅對內(nèi)技術(shù)得到提升,在重視對外貿(mào)易的元代,龍泉窯對外輸出數(shù)額相當(dāng)大,范圍普及朝鮮、日本、東南亞、西亞、和非洲等廣大地區(qū),深受中國文化熏陶的日本人對青瓷有著執(zhí)著的愛好,其中龍泉又獨得寵愛。不過,元代青瓷窯盡管在規(guī)模、數(shù)量及種類等方面獲得進一步的發(fā)展,但均以民用商品瓷生產(chǎn)為主,質(zhì)量和藝術(shù)性明顯下降。

盛極

明代是中國制瓷業(yè)的重要轉(zhuǎn)折期,此時的景德鎮(zhèn)已經(jīng)確立了自己全國制瓷中心的地位。明清兩代,景德鎮(zhèn)窯燒造的青瓷,品種之多、質(zhì)量之精空前絕后,溫潤雅致、胎釉俱佳,達到青出于藍而勝于藍的高超水平。

從明代開始,無論是在青瓷史上曾獨領(lǐng)風(fēng)騷的越窯、耀州窯或龍泉窯,都已無可奈何地敲敲隱沒于曾孕育它們的層巒疊嶂中。而青瓷,這條滋潤著人類文明長達三千余年的河流并沒有因它們的衰落而枯竭,反而在清代的景德鎮(zhèn)中重獲新生,御用標準的精工細作,加之與時俱進的創(chuàng)造性,令歷代青瓷名品的藝術(shù)風(fēng)采再現(xiàn)人間。

“李唐越器人間無,趙宋官窯晨星看。”清代皇帝對宋代的青瓷偏愛有加,著意御窯廠仿制龍泉、越窯、汝窯這些已經(jīng)衰落或久已失傳的青瓷名窯器物。康雍乾之年,所有的青瓷品種空前齊全,工藝精湛,前所未有。這一時期的青瓷作品,摹古但不拘泥于形,將舊制加以改造,清雅秀麗間不失古樸典雅之韻。釉色上,繼承又有所裨益,冷暖濃淡,各種青色,空前完備:翠青釉、冬青釉、仿汝釉、綠哥釉、龍泉釉、蘋果綠釉、豆青釉、仿官釉、粉青釉……世人對青瓷的珍愛,不僅是它給人帶來視覺上的愉悅,更重要的是它融入了大自然的萬般春色,小小一件青瓷,陳設(shè)案幾,凝視久了,青山綠水,藍天碧海便浮現(xiàn)眼前;細細端詳,那安然的春意、美好的希望便從心底油然而生。這在窯爐高溫中浴火而成,與大自然渾然一體的青色,火中燒不掉,水里溶不去,炎熱的夏季不會萎靡,凄涼的秋季不會枯黃,凜冽的冬日不會褪色,所以也許歷代的青瓷物件,才是真正留住春天的信物。

今天,在經(jīng)歷了興化繁盛,沉寂涅槃的起落后,青瓷這株古老的青藤,并沒有因現(xiàn)代文明的炙烤而枯槁,相反,它已從休眠狀態(tài)中復(fù)蘇,正將它那充滿生機的莖蔓伸向文明社會的各處,伸向我們的心間。