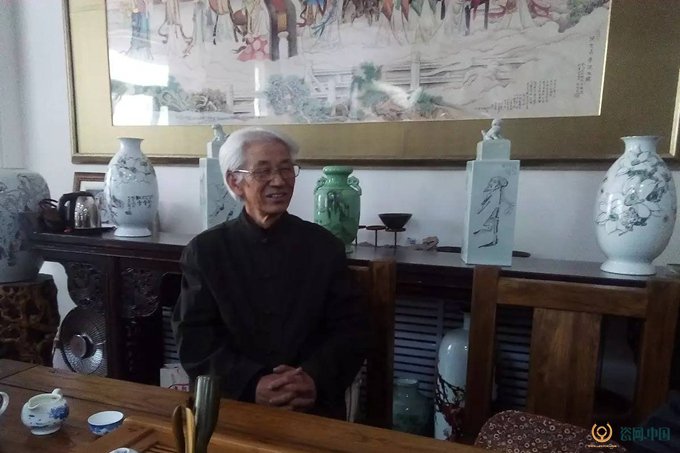

“中國(guó)刻瓷第一人”、中國(guó)工藝美術(shù)大師張明文

China,很多人都知道這是“中國(guó)”的英文譯名。其實(shí),china還有一個(gè)英文譯名----“瓷器”。從唐代以來,陶瓷沿“海上絲綢之路”從中國(guó)輾轉(zhuǎn)到歐洲,在很多西方人眼中,瓷器就是中國(guó)的“代名詞”。

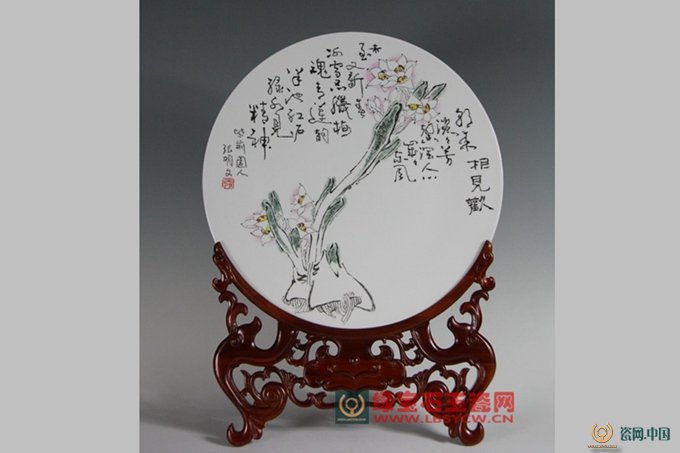

中國(guó)工藝美術(shù)大師張明文刻瓷作品【相見歡】

把文字或者圖案雕刻在瓷器上,被稱為刻瓷。今天我們要帶您認(rèn)識(shí)的張明文大師,就被譽(yù)為當(dāng)代“中國(guó)刻瓷第一人”。刀鋒與瓷釉的碰撞,智慧與靈巧的結(jié)合,刻瓷成為中國(guó)傳統(tǒng)繪畫、書法、刻鏤藝術(shù)的集大成者。張明文用畢生的精力,以一位“老陶工”的孜孜以求,讓世界認(rèn)識(shí)了中國(guó)的刻瓷藝術(shù)。

記者:我剛才跟您握手的時(shí)候我還覺得你的手很有力。

張明文:有勁。

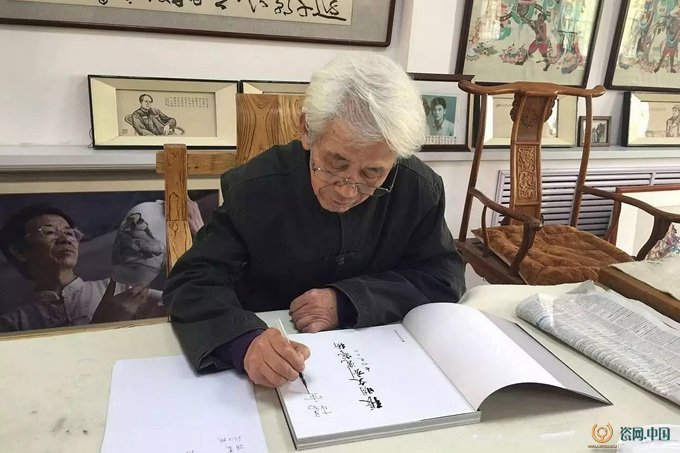

在采訪張明文之前,我一直在想象這會(huì)是怎樣的一雙手?沒有預(yù)想的那樣粗糙,卻結(jié)實(shí)有力。已經(jīng)75歲的老人滿頭銀發(fā),面容清癯,一張嘴卻又是親切的山東淄博口音。一代大師,離我們好像很遠(yuǎn),其實(shí)卻如此親近。

記者:現(xiàn)在還在帶徒弟?

張明文:不光帶徒弟,去年一年我干了整整120件。

記者:您現(xiàn)在這個(gè)手(上的)力度沒有受年齡的影響?

張明文:沒事。

記者:那真不簡(jiǎn)單。

張明文1941年出生在山東淄博一個(gè)普通的農(nóng)民家庭。18歲到國(guó)營(yíng)山東淄博瓷廠就業(yè),直至退休。從一而終,這是那一代手工藝人幾乎相同的人生軌跡。

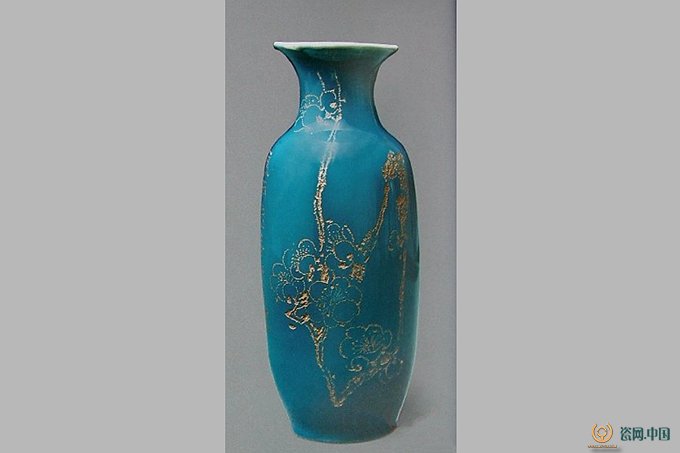

淄博是中國(guó)著名的瓷都,有著幾千年陶瓷生產(chǎn)史。20世紀(jì)70年代初,淄博陶瓷開始謀求新工藝的發(fā)展。當(dāng)初定了兩個(gè)發(fā)展方向:一學(xué)江西景德鎮(zhèn)的粉彩,二學(xué)湖南醴陵的釉下彩。那時(shí),在瓷廠做設(shè)計(jì)工作的張明文原本可以選擇其中的一條路往下走,但一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),他看到了一個(gè)刻瓷小瓶,刻瓷畫面既像國(guó)畫,又有點(diǎn)金石味道,這讓他非常著迷。回到家后就找來一個(gè)瓷瓶,讓愛人扶著,嘗試著刻了一株梅花,并配上了毛澤東的詞《卜算子·詠梅》。這個(gè)小刻瓷瓶被當(dāng)時(shí)淄博瓷廠的廠長(zhǎng)槐興亮看中,把它放到了企業(yè)的展室。正巧被前來瓷廠參觀的外交部禮賓司司長(zhǎng)翟蔭塘看到,當(dāng)即就定下300件這種刻瓷作品作為國(guó)禮。

“廠長(zhǎng)高興極了,說‘張明文什么也別干了,給你5個(gè)女孩’,叫我?guī)е瓿闪?00件定貨。一看刻瓷能夠賺錢,作為國(guó)營(yíng)工廠就是命運(yùn)(轉(zhuǎn)機(jī))。”

張明文的人生從此與刻瓷牢不可分。刻瓷藝術(shù)是在傳統(tǒng)文化的基礎(chǔ)上創(chuàng)出的一種新的藝術(shù)形式,一般分為起稿、雕刻、著色三個(gè)步驟。它不但要求作者具有一定的繪畫水平,還要講究中國(guó)畫的筆墨功力;既要講究金石藝術(shù)的各種刀法,還要有高超的雕刻藝術(shù)修養(yǎng)。書不離枕、筆不離身,精研書畫、潛心治印,成為張明文每天生活的真實(shí)寫照。40多年來,他用一把神奇的刻刀在同為國(guó)粹的陶瓷上刻下5000年華夏文明的歷史、藝術(shù)和文學(xué)。2003年,張明文被評(píng)為中國(guó)陶瓷藝術(shù)大師,2006年又被評(píng)為“中國(guó)工藝美術(shù)大師”,這是中國(guó)刻瓷史上第一個(gè)獲此殊榮者。

“我當(dāng)時(shí)并沒有多么喜悅,就寫了毛澤東《七律·長(zhǎng)征》里頭的兩句話“更喜岷山千里雪,三軍過后盡開顏”。年除夕我親自跑到一家裱畫,自己扛到家,出租車放不上,過了一個(gè)好年。”

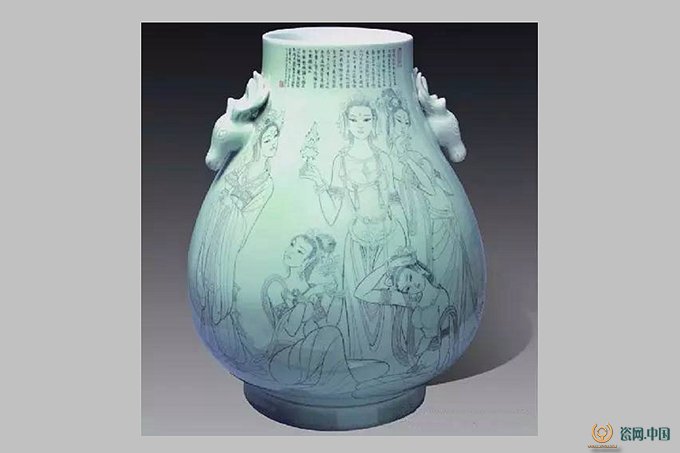

讓張明文當(dāng)選“中國(guó)工藝美術(shù)大師”的作品是《敦煌歸真》。《敦煌歸真》是一尊翠玉色的青瓷鹿頭樽刻瓷作品,上面雕刻著眾多仕女,人物造型栩栩如生,神態(tài)各異美不勝收,恰如敦煌壁畫的刻瓷移植,整個(gè)畫面給人以祥和安寧的向往。

不過,張明文刻刀下的敦煌仕女與傳統(tǒng)的敦煌壁畫又有著明顯的差別。敦煌壁畫中的仕女圖講究“站七坐五蹲四盤三”,用今天的話說就是女子站立的最美標(biāo)準(zhǔn)是七頭身,坐五頭身,蹲盤分別是四頭身和三頭身。張明文卻把《敦煌歸真》中的仕女改成了當(dāng)下流行的“九頭身”,融進(jìn)了現(xiàn)代人的審美觀。

記者:這40多年您是不是也在不斷的創(chuàng)新,不斷的提升自己的能力?

張明文:有,多的是。(比如說,以前)刻瓷掉顏色,(我就改良了一下),黑顏色就用墨,彩顏色就用國(guó)畫原料,固定用石蠟。刻了以后有痕跡,縫隙里頭顏色填不滿,最后紅、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫,用石蠟固定,好了,長(zhǎng)久不變色,一看鮮艷如初。

也正是因?yàn)椴粩嗟貏?chuàng)新,張明文讓刻瓷藝術(shù)不斷地散發(fā)著新的活力。1981年6月,張明文訪問德國(guó)并現(xiàn)場(chǎng)表演刻瓷。他成功地把中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)和西方審美加以融合,在瓷盤上完成了馬克思、貝多芬等5位哲學(xué)家和藝術(shù)家的形象創(chuàng)作,在現(xiàn)場(chǎng)引起轟動(dòng)。1982年5月,美國(guó)諾克斯維爾舉辦了第十四屆世博會(huì),這是新中國(guó)首次參加世博會(huì)。世博會(huì)184天的時(shí)間里,張明文現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)作了四百多件作品,被搶購(gòu)一空。刻瓷藝術(shù)在張明文的刀筆之間展示給了世界。

有人說張明文開創(chuàng)了刻瓷藝術(shù)的一個(gè)新時(shí)代。在采訪中,我們偶遇淄博市的一位老領(lǐng)導(dǎo)劉峰先生。他告訴我們,以往很多的外事活動(dòng),都會(huì)選擇張明文的刻瓷作為禮品贈(zèng)送,因?yàn)樗碇筒┠酥辽綎|的最高工藝水準(zhǔn)。

“過去我們搞陶瓷琉璃藝術(shù)節(jié)展覽的時(shí)候,很多中外的藝術(shù)家到了張明文大師的展品前都要駐足觀看。大師不光是我們淄博的,更是山東的,中國(guó)的。”

但張明文卻看得很淡。工藝美術(shù)界有人稱張明文是中國(guó)刻瓷第一人,但張老還是更愿意稱自己是“老陶工”。

“說‘張明文是中國(guó)刻瓷第一人’。我說中國(guó)刻瓷第一人,一是‘美稱’,帶引號(hào)的;再一個(gè)是‘譽(yù)稱’;再一個(gè)是‘戲稱’。這是一種動(dòng)力,擔(dān)子更重了,你是擔(dān)負(fù)國(guó)家責(zé)任,一個(gè)民族的責(zé)任。”

名也身外,利也身外。當(dāng)年張明文趕制300個(gè)瓷瓶讓瓷廠起死回生,自己還是每個(gè)月拿30多塊錢的工資。后來成了工藝美術(shù)大師,有人要出高價(jià)買他的《敦煌歸真》,張明文斷然拒絕。

“我太老實(shí)。很多人說‘明文你功不可沒’,我說心安理得。”

中國(guó)工藝美術(shù)大師張明文刻瓷作品【李清照】

如今,張明文依然還會(huì)拿起刻刀,他更多的是在享受創(chuàng)作帶給自己的樂趣,甚至仍然癡迷其中。一直從事陶瓷彩繪的老伴常素芳給我們回憶起前幾天兩人一起乘坐公交車的一段趣事兒。站在旁邊的一位小姑娘面容清秀,輪廓分明,這一下子勾住了老兩口的目光,兩個(gè)人甚至一直尾隨著姑娘下了車……刻瓷不僅融進(jìn)了張明文的生活,甚至融進(jìn)了他的生命。

已經(jīng)75歲的張明文還有一項(xiàng)重要使命:傳承刻瓷藝術(shù)。如今張明文的弟子已遍布祖國(guó)各地。最讓他欣慰的是,三個(gè)女兒中的兩個(gè),繼承了這門技藝,如今都已經(jīng)是山東省的“工藝美術(shù)大師”。今年已經(jīng)48歲的二女兒張健告訴我們,父親的言傳身教,自己受益終身。

“還是我爸耐得住寂寞,甘愿坐冷板凳,做事認(rèn)真一些,對(duì)物質(zhì)的東西看淡一些,做人踏實(shí)一些。”

采訪結(jié)束,張明文送給我一本集結(jié)了自己作品的精美畫冊(cè),落款上他鄭重的寫下這樣幾個(gè)字“老陶工張明文”。在那一刻,我腦海中不斷重復(fù)著這樣一個(gè)詞匯“大國(guó)工匠”。老人雙手間所凝聚的平凡美、力量美、技術(shù)美,是對(duì)勞動(dòng)最堅(jiān)韌的詮釋。也正是像張明文這樣的“中國(guó)工匠們”數(shù)十年如一日地追求職業(yè)技能的極致化,靠著傳承和鉆研,憑著專注和堅(jiān)守,才締造出一個(gè)又一個(gè)享譽(yù)世界的“中國(guó)制造”。

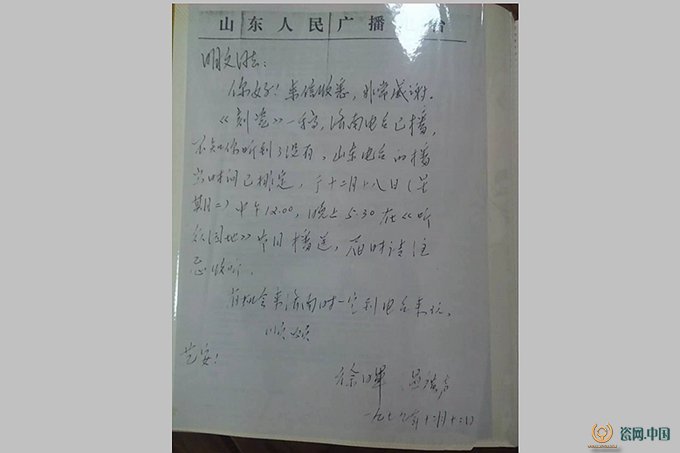

在采訪過程中,張大師還提及了他和山東人民廣播電臺(tái)一段近40年前的往事。1979年,張明文曾經(jīng)把自己刻瓷的一些體會(huì)寫成稿件投稿給了山東人民廣播電臺(tái),并很快播出。落款中的徐暉同志,時(shí)任《聽眾園地》節(jié)目編輯,后任山東人民廣播電臺(tái)總編室主任。張明文大師一直將這封信的影印件保存。