張明文,中國工藝美術大師,中國陶瓷藝術大師,淄博市非物質文化遺產代表性傳承人。1993年被國務院授予“為中國文化藝術事業做出突出貢獻”的專家,并享受政府特殊津貼,1997年被授予“全國優秀工藝美術專業技術人員”證章。現任中國陶瓷工業協會刻瓷專業委員會主任。作品多次在德國、美國、日本、新加坡、瑞士展出。

圖2、中國工藝美術大師張明文作品《福民興邦》現收藏于綠寶石藝術陶瓷館

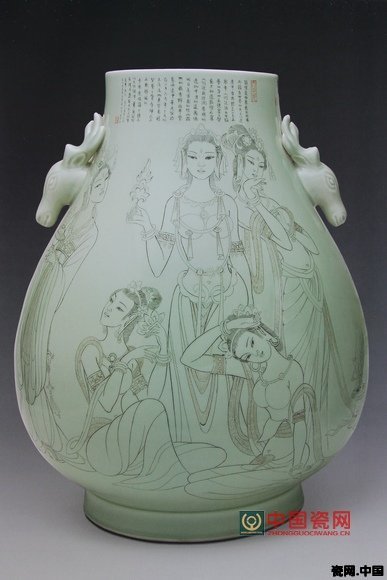

圖3、中國工藝美術大師張明文作品《敦煌歸真》

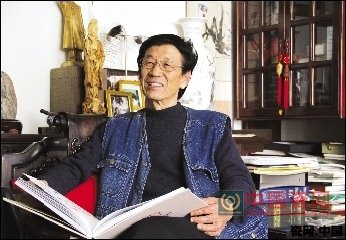

張明文的家里,墻壁、桌子、博物架上都擺放著大大小小的瓷盤和瓷瓶。可不能小瞧了這些瓷器,當走近細看,上面的圖案,或人物、或山水、或彩繪、或水墨,你會不由自主地驚嘆于刻瓷藝術的神奇與美麗。而這些精美的圖案,都是出自刻瓷大師張明文之手。相較于中國工藝美術大師、中國陶瓷藝術大師等稱號,這位略顯消瘦、樸實無華的古稀老人,顯然更喜歡別人這樣理解他的名字:太陽月亮之下,一個堂堂正正的人。

不解的刻瓷淵緣

1941年,張明文出生于山東省淄博市淄川區磁村鄉一個農民家庭。17歲進入淄博瓷廠工作。從陶瓷原料配方、成型注漿到燒制成瓷再到造型、圖案設計、手工彩繪,張明文幾乎什么活兒都干過。“我常常說,自己來自莊戶人家,走進藝林中,回看六十載,一個雜勤工。”正是早年在這些工作中積累的豐富經驗,為他日后在刻瓷藝術上的成就打下了堅實基礎。

1974年,一個偶然的機會,張明文看到一個刻瓷小瓶。“刻瓷畫面既像國畫,又有點金石味道。我看后非常著迷,回到家就拿來瓷瓶,用擦桌布當墊子,讓妻子扶著,用刀、錘叮叮當當刻起來。”經過一段時間的摸索,張明文嘗試著在一只瓷瓶上刻了一株梅花,并配上了毛澤東的《卜算子·詠梅》,著墨上色。不曾料到,這只他最初預備自娛自賞的“藍釉金梅花”瓷瓶,后來竟被前來淄博瓷廠參觀的外交部禮賓司司長翟蔭塘選作出國禮品,定制了300件。從此,張明文踏上了刻瓷藝術之路。

刻瓷藝術是在傳統文化的基礎上創出的一種新的藝術形式,一般要起稿、雕刻、著色三個步驟。它不但要求作者具有一定的繪畫水平,還要講究中國畫的筆墨功力;既要講究金石藝術的各種刀法,還要有高超的雕刻藝術修養。

“工藝美術大師,腦袋瓜里一定是個雜貨鋪,詩、書、畫、印得樣樣精通。沒有這個基礎,刻瓷就談不上‘文化’二字。”張明文說,刻制一件有文化品位的、不可復制的好作品,畫面立意、構圖、故事情節、歷史淵源都很重要,其次才是講究手工技藝、刀法。

在采訪過程中,李白、王維、李清照等人的詩詞,他幾乎是爛熟于心,脫口而出。書不離枕、筆不離身,精研書畫、潛心治印,成為張明文每天生活的真實寫照。憑著對刻瓷藝術及中華傳統文化的深刻理解,張明文的刻瓷作品質樸簡約、意味雋永,其中500余件被入選國禮,為國際名士珍藏。

淡泊名利只為傳承

2007年,張明文獲得“中國工藝美術大師”榮譽稱號。陶瓷界刻瓷大師中獲此稱號的,全國僅他一位。有人稱他為淄博刻瓷藝術創始人,認為是他將淄博的刻瓷藝術向前推進了一大步。但張明文對此并不贊同:“今天,我在重復著先哲的文字,誦讀著先人的詩歌,我們都在傳遞著中華民族刻瓷藝術的博大技藝。”

他認為,當代中國刻瓷藝術之美,是天然鉆石刀具和精美瓷器碰撞之美,沒有高下之說。“八仙過海,各顯神通。沒有必要誰壓倒誰,誰領導誰。我信仰三句話:神與神不爭、佛與佛并立、人與人相安。”正是抱著這種淡泊名利的態度,張明文以傳承刻瓷藝術為己任。“這輩子我的性格就這樣了,我認為我得實干。”

自從研究刻瓷開始,張明文就開始將他對刻瓷藝術的見解、感受寫下來。他認為,刻瓷不僅要有實踐經驗,更應該有理論的指導。這些年來,他發表了論文《刻瓷藝術與情理法趣》,出版了《張明文刻瓷藝術》、《魯青瓷刻瓷尊》等書籍。“我希望自己能把我對刻瓷藝術的實踐經驗毫無保留地教給大家。獨樂何如眾樂?”

目前,他還擔任山東工藝美術學院兼職教授,一有時間就去教課。但是,張明文更希望自己能成立一個學術性的研究機構,能帶一幫耐得住寂寞、坐得住冷板凳、經得起清貧的徒弟,手把手地把刻瓷藝術傳承下去。

“如何把刻瓷這門看似雕蟲小技的民族文化遺產引到現代文明的跑道上來,全仰仗不愿忘記過去的前輩和一往無前的后來者。中國陶瓷是一棵參天大樹,刻瓷藝術是一片嫩葉,‘老樹根深更著花’!”張明文如是說。