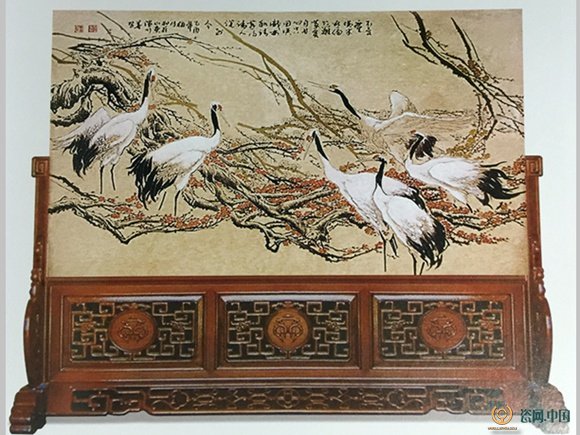

中國陶瓷藝術大師董善習刻瓷屏風“梅鶴迎春”

作為中國傳統陶瓷裝飾技法之一的刻瓷,是繪畫藝術與陶瓷藝術的巧妙結合。它以刀代筆,運用相應的鐫刻技法,在瓷器釉面上刻鏨出山水、花鳥、人物、書法等生動優美的紋飾,再填以墨色、油彩、陶瓷顏料,形成完整畫面,呈現出獨特的藝術魅力。刻瓷作品,觀之有形、觸之有感,典雅樸素,既有金石之韻,又有筆墨情趣。

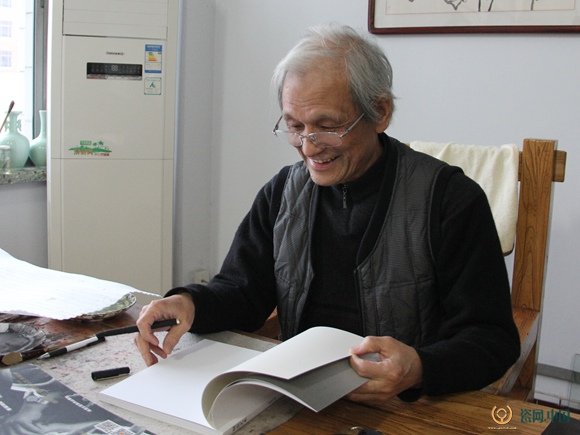

作為中國刻瓷藝術領頭羊的淄博刻瓷,近年來蓬勃發展,更深、更精彩地詮釋著我國的陶瓷文化。近日,中國瓷網朱東明總經理在淄博拜訪了中國陶瓷藝術大師董善習,與董大師一起暢聊淄博刻瓷藝術!

董善習大師暢談淄博刻瓷藝術的淵源與發展

刻瓷與其他陶瓷裝飾藝術門類相比,起源較晚,當屬年輕一族。從出土文物考證,東晉時期有了原始的刻瓷,但真正形成獨具一格的刻瓷藝術,是在明末清初。清光緒年間,刻瓷藝術得到較大發展。從事刻瓷的藝人已逐漸形成一個小行當。清朝末年,北京有一位著名的刻瓷藝術家叫朱友麟,原是清宮瓷匠,辛亥革命后轉入民間,以刻瓷為業,是當時譽滿京城的刻瓷大師。他曾與國畫大師張大千結為藝壇契友,互相切磋,親密合作。由張大千在瓷件上落筆畫稿,朱友麟奏刀刻鏨成作品,可謂是珠聯璧合,舉世無雙!中華民國后期,由于政治、經濟等諸多因素,陶瓷業落入低谷,刻瓷業也幾近凋零。

新中國成立后,刻瓷藝術也迎來了它的春天,沉寂了多年的刻瓷藝術又開始興起。刻瓷這門手藝經過幾番游歷之后,慢慢向淄博這方沃土走近。1975年初,在山東省陶瓷公司指示下,淄博瓷廠派陶瓷藝術家張明文和青年女工劉瑞云專赴青島拜會石可、鄭惠民先生學習刻瓷,并在回廠后組建起第一個專職刻瓷小組。自此,淄博大地上便回響起叮叮當當的刻瓷之聲。

朱總向董善習大師請教了關于淄博刻瓷技藝的有關問題,并同董大師就淄博刻瓷藝術的創新發展等問題進行了廣泛地探討和交流。董善習大師向朱總介紹了由他和硅元科技人員合作,并成功研創的“刻瓷烤彩”新工藝。

淄博的刻瓷藝術吸收了我國傳統的繪畫技藝和他家之長,筆、墨、色與刀法融匯貫通。制作工藝一般要經過三個步驟:一是起稿,即在瓷器上用拍圖或直接用筆設計出畫面,然后照圖刻制;二是雕刻,所用工具有合金鋼制做的鑿,金鋼石刻筆、小錘、砂輪片,分線刻、點刻、面刻;三是賦色,常用顏料大致有三種,即油畫顏料、發光油和陶瓷釉,應根據瓷器釉面色調,用色協調,配合得當。整個刻瓷過程要求刻瓷藝術家不僅要有一定的書法、繪畫基礎,要掌握點刀、排刀、跳刀等刀法,還要有足夠的耐心,因為許多作品需要刻幾千刀甚至上萬刀才能完成。

董善習大師刻瓷盤“郁香透國魂”

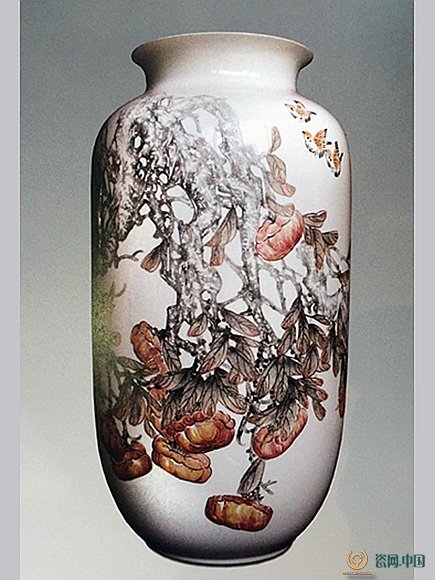

董善習大師刻瓷瓶“事事如意頌金秋”

四十年來,淄博刻瓷藝術得到飛速發展。目前,淄博刻瓷已從平面刻瓷、微雕刻瓷發展到動彩刻瓷、浮雕刻瓷以及薄胎刻瓷,并形成了近2000人的刻瓷藝術人才隊伍。刻瓷作品多次在國內外大展中獲獎,并作為國家禮品已經贈送給世界上近百個國家和地區的元首及友人。據有關部門統計,已有三十多家中外媒體對淄博刻瓷藝術做過超百次的全方位報道。

“世界刻瓷在中國,中國刻瓷在淄博”,淄博刻瓷以其明顯的地域特色,獨特的藝術形式,深厚的文化內涵,成為中國乃至世界陶瓷界的一道亮麗的風景線。

中國陶瓷藝術大師董善習

董善習,1951年出生于山東淄川,中國陶瓷藝術大師。1972年就職于山東淄博瓷廠,1984年進修于中央工藝美術學院(現為清華大學美術學院)。歷任淄博瓷廠科研所所長、藝術瓷分廠廠長、洪山陶瓷廠總工藝美術師等職。2007年被評為“山東省輕工系統首批有突出貢獻的中青年專家”,2010年獲“中國陶瓷藝術大師”榮譽稱號。現為中國陶瓷工業協會刻瓷文化研究會副會長,山東陶瓷工業協會刻瓷藝術專業委員會副主任。

董善習大師四十多年來致力于陶瓷藝術的學習、研究和創作,先后有五十多件作品在省級以上展評中獲獎,多次被聘為省陶瓷創新評比評委和全國刻瓷藝術大賽評委,多件作品被美國、日本、俄羅斯、德國、韓國、澳大利亞、新加坡等國家友好人士收藏。2000年,集多年實踐和對刻瓷藝術理論的研究與探討,創作出版了《刻瓷藝術》一書,2001年獲首屆“淄博文學藝術獎”。論文《清代、民國時期的刻瓷藝術——刻瓷藝術探尋之一》、《淄博刻瓷藝術之我見》在國家級專業刊物上發表。2012年與山東硅元科技人員合作,成功研創“刻瓷烤彩”新工藝,并于當年榮獲“山東省陶瓷藝術設計創新評比金獎”。